孟子大家熟悉,不用介紹了,告子恐怕知道的人就很少了。

因此有必要在這裡做這個告子身分的簡單介紹;

告子,姓告,名不害,是戰國時期的思想家。

告子的思想觀點主要有“生之謂性”“性無善無不善”“仁內義外”等。

告子的圖片

告子的圖片

告子在《墨子》中也有出現,墨者認為他“稱墨言以毀墨行”“言談甚辯”“言仁義、勝為仁”“口言政而身不行”,這顯示出告子善辯的特點。

由於告子本身沒有著作留存,且相關史料有限,其學說的具體內容和細節大多需透過《孟子》與《墨子》中的記載來了解。

告子的學說對後世產生了一定的影響,宋代理學家調和性善論時積極肯定“生之謂性”並引入自己的學說中。也有明朝思想家認為告子的學說是聖門別派,對其評價頗高。

告子的“性無善無不善論”認為人的本性沒有先天的善惡之分。

告子書

告子書

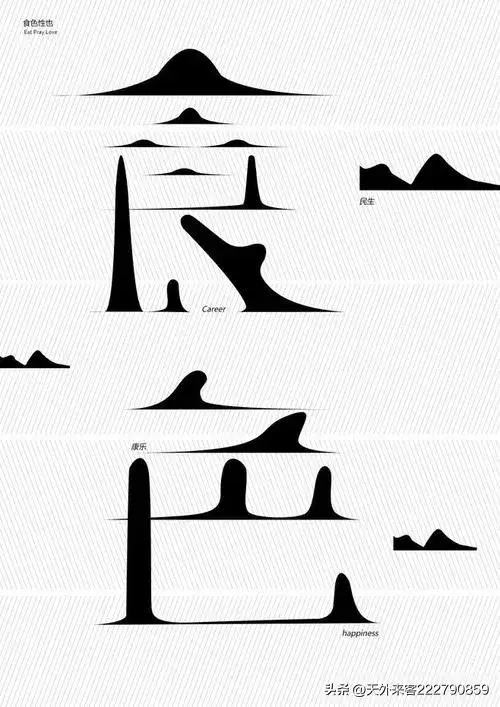

他把人性比做水流,「決諸東方則是東流,決諸西方則西流」。也就是說人性先天是無善無惡的,人性後天之所以是善的多一些還是惡的多一些,這完全取決後天環境的改造,

例如,一個人生來沒有既定的道德傾向,他可能會因為受到良好的教育和道德規範的引導而表現出善的行為,也可能因為不良的環境和錯誤的引導而產生惡的行為。

告子好拿以杞柳和榿棬為例,認為人性就像杞柳,仁義就像桮棬,不能說人性本身就是仁義的,仁義是後天加工而成的。

這種觀點在某種程度上強調了後天環境和教育對人道德形成的重要角色。但孟子對此觀點進行了反駁,主張人性本善。

告子語

告子語

孟子通過多種方式反駁告子的“性無善無不善論”。

孟子也同樣打了個水流的比方,他把人本善的屬性比做自體的重量,無論何時何地它都會保持向下的趨勢,即使水在大地上肆意橫流,受地形地物的影響沒有一定形狀,但總是向低處流則是必然的,這就是人善性不可更改的呈現。

再一個孟子以「仁義禮智,非由外鑠我也,我固有之也」來反駁。意思是仁義禮智這些道德品質並非由外在因素賦予,而是人本身所固有的。

再其次,針對告子「以人性為仁義,猶以杞柳為桮棬」的觀點,孟子指出,製作榿棬要靠外力扭曲杞柳,而仁義是內在於心的,不能將人性與仁義的關係類比為杞柳與榿棬。

總之,孟子透過一系列論證強調人性本善,善是人的本性所固有的。孟子透過多種方式反駁告子的「性無善無不善論」。

以上他們對此的爭論都有一定高見,我都贊同,只是他們都說對了事物的一面,其實事物是兩面的。

孟子說的人之初性本善,不該被否定,否則何以解釋每個人起始的善良值在很多人身上是一生的高點。這就是為什麼說小時候就表現出惡性多的孩子永遠不可能改的更好,除非他經過心靈洗禮之後。

告子說人的善惡取決於後天環境的鑄造,也絕對有道理。這道理,本最不該反對的應該是孟子,可反對的恰恰是孟子,而他卻忘記了其母三遷是何用意?想來人為證明自己的立場,竟不顧對方言論也有正確性的一面,其實也多多少少說明了人都有自私的一面,即使是開明聖人的孟子也是如此。

可見人間做個至聖有多難,而毛主就是,這說來說去又要說到毛主席身上了。

毛主席我最佩服他是鑄造、洗禮人們靈魂的高手,我相信他一定有很強的告子理念,所以在他老人家生前不遺餘力地在社會上樹立大公無私捨己為人的精神風貌,不遺餘力地打造人人因公向善的氛圍,不遺餘力地推行實現共產主義的品德理念……現在想想偉大的他有多偉大!

真的天不生潤之萬古如長夜! ! ! ! !

欽此! ! !