在印像中,杜牧一直是個謙謙君子。杜牧,字牧之,牧有管理、統治的意思,寄予了家人對他的深厚期望。而我更願意用《週易》裡的「謙謙君子,

卑以自牧」來解釋。自牧,自我修養之意。

少年時期的杜牧博古通今,註解《孫子兵法》,專注軍事與治亂,滿懷入世壯志;面對政治亂象,寫就《阿房宮賦》,發出時人吶喊。雖然家族式微,門庭冷落,但是依然透過科舉,進士及第,少年意氣從未更改。

中年時期的杜牧雖流連風月,卻從未失去本心。在洛陽,四處憑弔古蹟,借古諷今,佳句頻出;在黃州勵精圖治,講學不輟學,教化士民;在池州、睦洲為民興利除害,正民之德。

暮年時期的杜牧歷經宦海沉浮,卻初心不改,在其位謀其職,不卑不亢;閒暇之餘以文會友,完成《樊川文集》的編輯,不急不緩。也有過失茫然,也有過醉生夢死,卻始終保有一顆赤子之心:為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。人生的最後時刻,大道至簡,返璞歸真,自題墓誌銘。

沒有李白「秋霜切玉劍,落日明珠袍」仗劍江湖的俠氣,也不如杜甫「戎馬關山北,憑軒涕泗流」般憂國憂民,但是杜牧自有他的君子之風。達則兼濟天下,窮則獨善其身,在京可以修書撰文,在外可以奮發圖強。在洛陽,既可以描摹城市,借古諷今:

文爭武戰就神功,時似開元天寶中。

已建玄戈收相土,應回翠帽過離宮。

侯門草滿宜寒兔,洛浦沙深下塞鴻。

疑有女娥西望處,上陽煙樹正秋風。

——《洛陽》

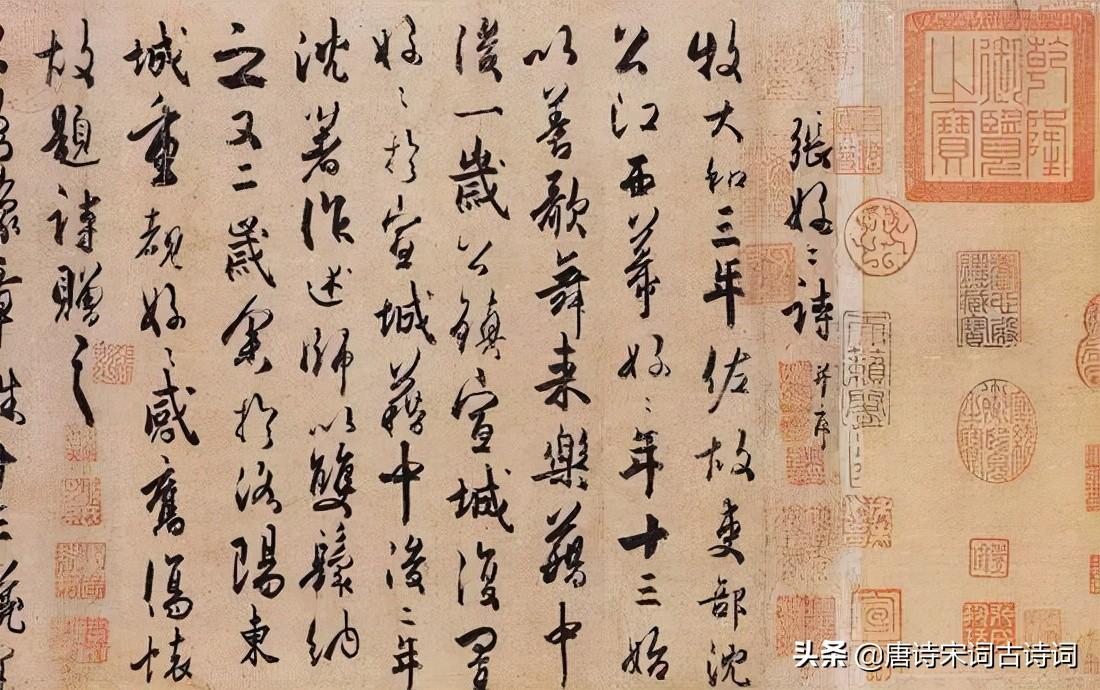

也可以在重逢故人時,為她寫作《張好好詩》。於揚州,既可以情深款款,“春風十里揚州路,卷上珠簾總不如”,也可以自嘲自諷,“十年一覺揚州夢,贏得青樓薄倖名”。亦醉亦醒中,揚州包容了他不敢再輕易拿出來的抱負與真心。

進可攻,退可守。杜牧的古體詩是他最初的夢想和求而不得,視野開闊,胸懷曠達,悲慨深沉;近體詩和他人一樣清朗華美,精緻俊秀;他的散文是他的本心,主張文以氣輔,自成一家,始終堅持縱橫捭閔永不凋零的初心。

而今天要讀的這首《嘲妓》卻與我所認知的杜牧的君子形像大相逕庭。

盤古當時有遠孫,尚令今日逞家門。

一車白土將泥項,十幅紅旗補破褌。

瓦官寺裡逢行跡,華嶽山前見掌痕。

不須惆悵難嫁,待與將書問樂坤。

開成四年,三十七歲的杜牧離開宣州,經過陝縣,見一酒糾妓肥碩,而贈詩一首。他說:開天闢地的盤古有久遠的子孫後代,今日尚且讓你認了家門。暗指勸酒妓像盤古一樣身材魁梧。你把一車白粉撲在脖子上,像泥巴一樣厚重,用十副紅旗來補褲襠,腰粗腿笨。看到瓦官寺裡的胖和尚就彷彿看到了你的蹤跡,華嶽山前的蓮花峰就是你的手掌。直言妓身材肥大,舉止粗鄙。不要憂愁嫁不出去,我幫你問最差勁的複州刺史要不要你。

全詩難堪之詞不著一字,用幽默風趣的筆觸吐槽了這個肥碩且土氣的勸酒妓。那麼怎麼揚州的風塵女子是“玉人何處教吹簫”,宣州的就是橘生淮北則為枳了?杜牧也是顏控嗎?其實不然,實是他心中有口濁氣不吐不快。

當時三十七歲的杜牧已近不惑,十幾年的官宦生涯並沒能讓他施展抱負,雄姿英發。相反,在年復一年的蹉蹌中,積攢了許多怨氣。縱觀杜牧官場生涯,在京時基本上都是閑職,無甚權力,反而外放的幾年,可以為官一任,造福一方。即使不能,也可以放任自由,隨心所欲,比當京官自在多了。

而杜牧此時剛在宣州送別友人去往舒州任職,自己卻在赴京路上前途無望,心煩鬱悶,這口濁氣只能指桑罵槐地出一出。

日暖泥融雪半消,行人芳草馬聲驕。

九華山路雲遮寺,清弋江村柳拂橋。

君意如鴻高的,我心懸旆正搖搖。

同來不得同歸去,故國逢春一寂。

——《宣州送裴坦判官往舒州,時牧欲赴官歸京》

「君意如鴻高的,我心懸旆正搖搖」,友人去往舒州,意氣風發,而自己卻要回京任職,再次成為籠中鳥,對比之下 ,怎能不失意惘然呢? 「同來不得同歸去,故國逢春一寂」,同來宣州卻不同歸處,怎能不在這個春日黯然寂寥數呢?前半部明亮清新的春色樂景襯哀情,在詩人眼中也變成了黑白色調,刺激著他的內心,加深了心頭的痛苦。至此我們也就能理解杜牧寫《嘲妓》時的心情了,非是脫離人設,而是真實的內心寫照。

知人論世,以意逆志。揚州的杜牧和黃州的杜牧是一樣的,一樣志存高遠,一樣為國為民,他還是曾經那個少年;宣州妓和揚州女也只是他的寄託,如屈原的香草美人,都帶有滄桑卓約的寓意。讀史使人明智,讀詩使人靈秀。我們頌其詩﹐讀其書﹐也需知其人﹐不以文害辭,不以辭害志,大概這是我以為的讀詩境界吧。

-作者-

離亭,女,浙江大學漢語言文學畢業,現居江南水鄉紹興。喜歡山川湖海、唐詩宋詞和一切美好的事物。