陳天佑,鐘巧靈/文

摘 要:陸遊詩作中包含成熟而完整的書畫藝術思想。他把修身養氣當作書畫創作的主觀前提,將後天的勤奮和努力視為成功的法寶,強調線條和運筆的流暢有力,認為藝術要面向自然和現實生活,面向廣闊的社會人生。陸遊的書畫藝術理論對當今的藝術創作依然有所裨益與啟示。

關鍵字:陸遊;書畫理論;養氣;工夫;線條;筆力;天然

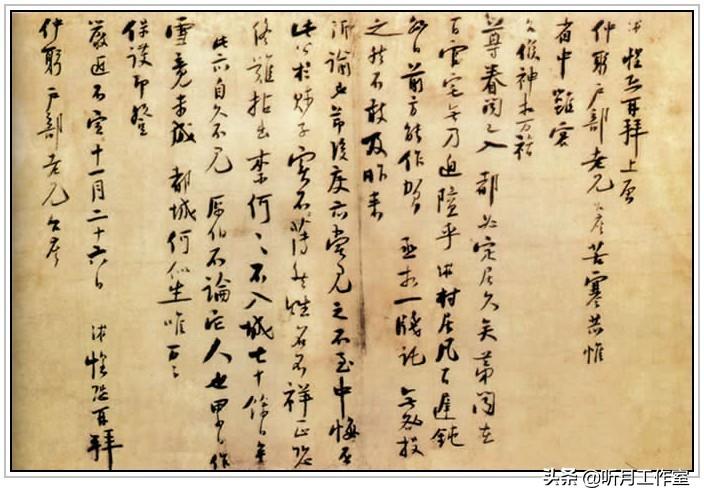

陸遊(1125-1210),字務觀,號放翁,越州山陰人,南宋首屈一指的大詩人。作為我國古代的高產詩人,陸遊「六十年間萬首詩」[1]25183。在長達60多年的文學創作生涯中始終保持著旺盛的想像與創造力。他多才多藝,博古通今。除詩文以外,他富於藏書,朝廷曾向他家借鈔票藏書一萬三千卷[2]36;他長於行、楷,學習顏真卿、張旭、楊凝式,卓然為南宋著名書家。其真跡多藏於北京故宮、台北故宮博物院及波士頓美術館等藝術殿堂;他勤於收藏,精於鑑賞,在蜀中八年,他蒐集前代翰墨真跡,得漢隸十四卷,皆中原及吳蜀真刻;陸遊亦能畫,曾於成都「畫唐詩人岑參像於齋壁」[3],又曾作畫贈好友韓元吉(後者有《陸務觀寄著色山水屏》見《南澗甲乙稿》卷二)。他也與當時的許多畫家都有唱和往還,其老學庵中便掛有唐希雅、易元吉、廉布、王廉清等唐宋畫家的作品。陸遊精於書畫,對書法和繪畫有著深刻的藝術理解與獨到的理論見解,這些理論見解在他的詩作中有所反映。從中我們也可見出,在卓越的詩名之外,陸遊也是一位傑出的藝術家。

一、書畫須先謹立身,善養吾氣方揮毫

書畫藝術是心靈的外化,寫字畫畫,歸根究底是一種性靈的抒發。書畫藝術的優劣之別與其說是技法上的差距,毋寧說是藝術家精神境界的高下之判。陸遊深諳此理,他認為藝術家應先謹於立身,即先做好修身的功夫。讓我們來看其《嘉祐院觀壁間文湖州墨竹》一詩:

石室先生筆有神,我來拂拭一酸辛。敗牆慘澹欲無色,老氣森嚴猶逼人。慣閱冰霜元耐久,恥隨兒女更爭春。紛紛可笑空摹擬,爾輩毫端萬斛塵。 [1]24322

文同才藝,名動一時,其詩、詞、書、畫號為四絕,尤以畫竹為最。然而,真正讓時人稱讚他的卻不僅僅是技藝。如司馬光評價他:「遊處之狀,高遠瀟灑如晴雲秋月,塵埃所不能到。」[4]範百祿贊其「事親孝,未嘗違去晨莫(暮),恬於遠官以便甘旨者,十有餘年。王安石更是稱「文翁出治蜀,蜀士始文章。中和助宣布,循吏綴前芳」[6]。要知道,文同是蘇遼的從表兄,屬新黨成員,而司馬光為舊黨首領。這樣的話從政治對手的口中說出,文同之道德人品,可見一斑。他在當時畫壇影響不小,甚至形成了「湖州畫派」。文同之竹,別有高致。其竹竿以中鋒畫出,蒼勁有力,竹葉之畫法由顏魯公捺筆化出,濃翠為面,淡綠為背,用筆沉著健勁。在創作時,畫家將自己的心靈氣質外化於竹,再加上竹本身濃重的人文色彩,因而構成了畫竹豐厚的文化意涵及精神內涵。後世模仿者自身道德、精神、學養不逮捕,取其貌卻遺其神,自然是差之毫釐失之千里。所以詩人稱讚其畫竹「慣閱冰霜元耐久,恥隨兒女更爭春」。慣看風雪,不與爭春,實為稱讚畫家,同時蒥後之學者「紛紛可笑空摹擬,爾輩毫端萬斛塵」。可見藝術家修練其道德、精神與學養對於創作的成敗,至關重要。

陸遊對於藝術家修身養性的重視,是承接了中國古代文藝理論中的「養氣說」而來。唐代文人韓愈曾指出:「無望其速成,無誘於勢利,養其根而俟其實,加其膏而希其光。根之茂者其實遂,膏之沃者其光華。」[7]並認為「氣盛則言之長短與聲之高下皆宜」[7]。即是把內在道德修養看作文藝創作的根本。陸遊在《自勉》詩中說:

學詩當學陶,學書當學顏;正復不能到,趣鄉已可觀。養氣要使完,處身要使端。勿謂在屋漏,人見汝肺肝。節義實大閒,忠孝後代看。汝雖老將死,更勉未死間。 [1]25499

詩人推崇顏真卿是因為其非凡的人品及書品,認為學書要學習顏真卿,「養氣要使完,處身要使端」。顏真卿是唐王朝的忠臣,一身浩然正氣,故其筆劃方嚴正大,樸拙雄渾,深得歷代藝術家的推崇與青睞。陸遊關於「養氣」的說法還有很多,如他在《次韻和楊伯子主簿見贈》中說「誰能養氣塞天地,吐出自足成虹」[1]24720,認為「氣」是決定作者創作程度的重要條件。

那麼,陸遊所提倡的「氣」如何修練得來?在他看來,這「氣」在日常生活中,更在於藝術家與社會環境的衝突之中,所以他提倡養悲憤之氣。他嚐說:「《詩》首《國風》,無非變者,雖周公之《豳》,亦變也。蓋人之情,悲憤積於中而無言,始發為詩。不然,無詩矣。在逆境中,更能鍛鍊藝術家的心性。聯繫實際來看,陸遊的詩歌與書法藝術由入蜀前(早期)的藻繪工巧到出川後(後期)的宏大恣肆,經歷了一個藝術的飛躍與昇華。長期沉鬱下僚,抑鬱不得志,養成了陸遊的悲憤不平之氣,正是這種「位卑未敢忘憂國」[1]24400(《病起書懷》)的浩然之氣成就了其詩歌和書法藝術的傑出成就。

二、窗底自用十年功,天才還須費工夫

藝術是需要天賦的,藝術同時需要後天的勤奮用功,古今中外無數藝術家的成功都證明了天賦和後天學習的重要性,繪畫亦然。

陸遊年少才高,聰穎過人。 《宋史》說他「年十二能詩文」[9]12057。十九歲在臨安參加省試,擢為第一,卻因名列秦檜之孫秦塤之前而被除名。隔年考試,陸遊仍名列前茅,卻仍被秦檜所黜。在文學藝術的道路上,陸遊認為天賦雖難得,但不可久恃,若無後天的學習,終將泯然眾人。他早期的藝術生涯證明了他重視後天學習的藝術理論。他拜師曾幾,學習江西詩法,書法臨晉唐法帖,學鐘、張、二王,又學顏真卿。陸遊一生遊歷甚廣,自言自語「南窮閩粵西蜀漢,馬蹄幾曆天下半」[1]24301。他利用這個機會臨摹碑刻法帖、賞玩畫作真跡。入蜀後,他觀文湖州竹、薛公鶴,遊昭畫牛、韓幹馬圖,拜李冰、杜甫、蘇遼、秦觀等前賢像。

長期的宦遊生活提高了陸遊的藝術眼界,也向他敞開了更廣泛的學習空間,培養了他火眼金睛的鑑賞功夫。如其《跋米老畫》頗為自信地說:「畫自是妙跡,其為元章無疑者。但字卻是元暉所作所為,觀者乃並畫疑之,可嘆也。」[10 ]233他喜愛畫,同時也愛題畫,幾乎到了見畫輒題,乃至再題三題的地步。有時甚至在夢中還夢見自己在觀賞畫作(《夜夢與數客觀畫》)[1]24600。也好蒐集品評畫作,如其《跋歸去來白蓮社圖》雲:「予在蜀得此二卷,蓋名筆,規模龍眠(即李公麟),而有自得處。」[10]202與友人交遊,他亦不忘論畫。其《跋司馬端衡畫〈傳燈圖〉回憶往事,津津樂道:「某嘗以通家之舊,親聞其論畫,衞袞終日,如孫、吳談兵,臨濟、趙州談禪,何其妙也。陸遊宦遊萬裡,又樂此不疲地觀畫、題畫、集畫、鑑畫、談畫,孜孜不倦,堪稱痴迷。其《學書》一首雲:

九月十九柿葉紅,閉門讀書人笑翁。世間誰許一錢直,窗底自用十年功。老蔓纏鬆飽霜雪,瘦蛟出海挐虛空。即今訔評何足道,後五百年言自公。 [1]24991

陸遊認為藝術的學習是一個循序漸進的過程,要戒驕戒躁,要不惜拿出「窗底自用十年功」的苦學精神。雖然這種方法或許會被他人“訌評”,但那又有什麼關係,只有這樣得來的藝術品才能經得起時間的檢驗。他也說「臨池勤苦今安有,漏壁工夫古亦稀」[1]24688,引用漢人張芝及匡衡典故,指出書畫創作必須要有這種孜孜不倦的精神,方能登堂入室,有所建樹。陸遊有著令人羨慕的文學藝術天賦,卻仍重視後天的勤奮努力,這對今天從事文藝創作的藝術家來說無疑是學習的楷模。

三、書畫文章共一法,腕力可回千鈞

歷代以來,古代藝術家們一直將書畫相提並論。唐人張彥遠《歷代名畫記》就說:「書畫異名而同體也。」[11]1「書畫用筆同矣。」[11]18元代鑑賞家趙希鷂更是認為:「善書必能畫,善畫必能書,書畫其實一事爾。但不可否認,在中國古代的文人交遊與文化活動中,詩、書、畫(後來甚至包括印)幾種藝術門類的交融成了普遍現象。在長期的發展過程中,幾種藝術門類間彼此間不斷地相互影響、相互交流。到了宋代,工書者往往能畫,善畫者也能題詩的例子屢見不鮮。關於藝術家寫字與繪畫的影響,北宋畫家郭熙指出:「故世之人多謂善書者往往善畫,蓋由其轉腕用筆之不滯也。」[13]他從專業的角度分析,認為書法家們善於透過腕力的轉動,讓線條流暢有力而不凝滯,故而許多書家都能畫得一手好畫。

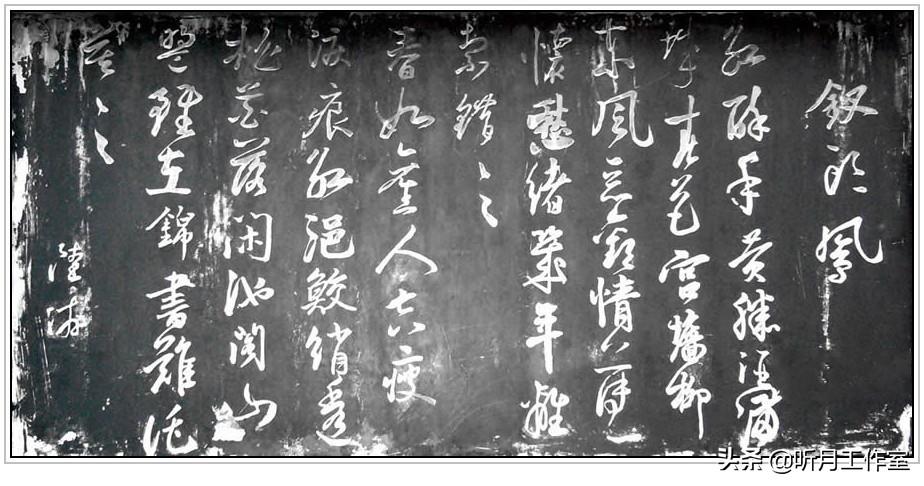

陸遊精於詩,工於書畫。對他來說,詩書畫藝術的精神內核是一致的,他能夠出入於詩、書、畫,而以詩人之眼來審視書法、繪畫。他為人灑脫不羈,喜縱情翰墨,尤精於草書。趙翼《甌北詩話》稱其:「不以書名,而其書實卓絕一時……是放翁於草書,其功力幾於出神入化。」[14]82正如郭熙所說的那樣,作為草書大家的陸遊尤其重視書畫作品的線條與運筆的流暢。其《唐希雅雪大噪》評價畫作:“深知畫手亦怪偉,用意直刮造化爐。櫫毛雖細爪翮健,落筆豈獨今所無?我評此畫如奇書,顏筋柳骨追歐虞。” [1]25317他誇讚畫家繪畫技藝奇偉,還特別指出畫中的雪鵲氄毛雖細,但鳥兒的翅膀和爪子都畫得勁健有力,堪稱一時絕筆。唐希雅的畫作正是如此,南唐大畫家徐熙評其畫「羽毛雖未至,而精神過之」[15]。接著詩人又認為這幅畫堪比一幅奇麗的書法作品,畫中的線條都具有顏筋柳骨之美,藝術水準可追歐陽詢、虞世南。據傳唐希雅「初學南唐偽主李煜金錯書,有一筆三過之法,雖若甚痩而風神有餘。晚年變而為畫,故顫掣三過處,書法存焉……非畫家之繩墨所能拘也”[15]。可見,他的畫作線條確是從書法中藉鏡而來,別具美感。同時,也說明繪畫與書法之間筆法線條實有相通之處。對於書法繪畫藝術中的線條之美,陸遊是很重視的,他認為線條要豐滿而有力。這樣的說法,他不只一次提出,除前首詩外,另如《夜夢與數客觀畫》一詩也表達了這個藝術理論:

文章與畫共一法,腕力可回千鈞。錙銖不到便懸隔,用意雖盡終苦辛。君看此圖凡幾筆,一一圜勁如秋蓴。 [1]24600

陸遊認為繪畫與寫詩作文一樣,運筆要有力,筆力如不夠,用意再高終是事倍功半。他認為此畫構圖簡單,線條簡潔,畫面乾淨,每一筆都圓勁有力,如秋天的蓴菜葉老辣蒼勁。作為草書大家的陸遊並不特別強調構圖的複雜、用墨的濃淡等,而是再一次強調了筋與骨的結合,即筆勢厚重,線條有力。這或許和詩人的生活閱歷息息相關。陸遊一生身負才氣,胸懷大志,有雄傑之資,而他又「喜言徵伐恢復事」[16]8,與當時主和保守的政治局勢格格不入,幾番觸怒當權派,所以一生仕途黯淡,五為郡佐,四奉祠祿,左衝右突也找不到實現理想、施展才華的用武之地。後期的他詩學杜工部,書學顏魯公,詩歌與書法作品都顯得別有雄渾沉鬱的老境,又加之其自由而不羈的性格,所以形成了其老而彌堅、蒼勁有力、狂放豪健的藝術風貌。當時人評價其詩歌及書畫作品:「幸哉世事日相遠,怪底詩情老更狂……何如放浪形骸外,盡乞江湖作醉鄉。」[17]「妙畫初驚渴驣奔,新詩熟讀嘆微言。藝術風格。

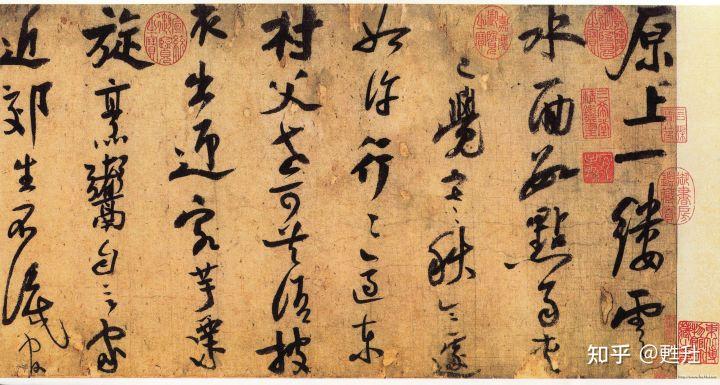

四、原來功夫在詩外,一生愛好是天然

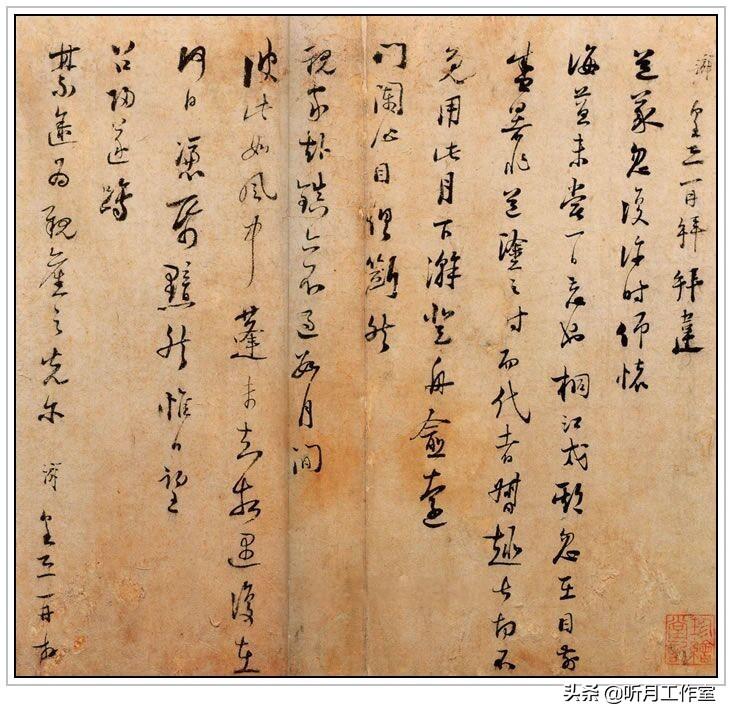

陸遊旁通百家,文藝全才。 《宋史》說他「才氣超逸,尤長於時」[9]12059。對於詩歌與書畫都有著自己獨到的認識與見解。他早年拜曾幾為師,宗法江西詩派,重視技巧形式。苦學而不得法,嘆道:「我昔學詩未有得,殘餘未免從人乞。」於是,跳出江西詩派之外,學習唐人,詩風開始追求平淡自然。與詩風相似,陸遊在步入中年後,書法風格也趨於平淡自然。這段時期,他創作了《苦寒帖》(現存北京故宮),此帖創作於乾道四年(1168年)冬,乃是一封給曾逮捕(曾幾次子)的信。其用筆方圓兼備,結體緊密湊泊,體勢含蓄平和,書風自然流暢,類似陸遊自然平淡的詩風。在詩書風格上均趨於自然平淡,是這個階段陸遊文藝創作的鮮明特色。

幹道六年(1170年),陸遊被任命為夔州通判。隔年,應四川安撫使王炎之請,到南鄭擔任左承議郎權四川宣撫使司幹辦公事兼檢法官,為其管理軍事和處理內務。當時的漢中正是抗金的前線,正好為陸遊恢復之志提供了難得的施展空間。後來在蜀州、嘉州等地擔任知州。長期在邊關的軍旅生涯和在蜀地的任職經歷,開闊了陸遊的心胸和眼界,豐富了他的創作題材。他也認為自己得到了“詩家三昧”,即寫詩的訣竅。他在《示子遹》中說:「汝果欲學詩,工夫在詩外。」[1]25627就是說要向生活尋求詩材。關於生活閱歷與藝術創作的關係問題,他在《偶得舊聞有感》中明確說道:「揮之不去江山助,不到瀟湘豈有詩。」[1]25354藝術創作的成功,離不開藝術家的生活經驗。那些優秀的文藝作品都是藝術家飽讀詩書、轉益多師、行萬里路才產生的。藝術家的創作不應該是處於封閉的空間,更應該面向廣闊的社會人生與現實生活。清人趙翼評陸遊的文學創作:「凡一草、一木、一魚、一鳥,無不裁剪入詩。」[14]66陸遊崇尚親近自然,許多作品中都表達了這樣的主張,如:

沙路時晴雨,漁舟日往來。村村皆畫本,處處有詩才。 (《舟中作》)[1]25046

潘岳一篇秋興,李成八幅寒林,捨北偶然倚仗,盡見古人用心。 (《捨北閒望作六字絕句》)[1]24922

蒼檜丹楓古渡頭,小橋橫處繫孤舟。範寬只恐今猶在,寫出山陰一片秋。 (《渡頭》)[1]25268

紅樹青林帶暮煙,橋常有賣魚船。樊川詩句營丘畫,盡在先生拄杖邊。 (《捨北晚眺二首》其一)[1]24916

雪山萬疊看不厭,雪盡山青又一奇。今代江南無畫手,矮箋移入放翁詩。 (《春日六首》其五)[1]25069

縱輸煙渡橫孤艇,也勝京塵暗九衢。莫遣良工更摹寫,此詩端是臥遊圖。 (《小閣納涼》)[1]24349

《歷代名畫記》說:「夫畫者……四時並運,發於天然,非由述作。」[11]1古人認為繪畫作品本出於自然,非人力之功。陸遊也從自然山水的美景中悟出:古人用心,盡在一片天然。晚年的陸遊寄心林泉,縱情翰墨,藝術與自然在他的生命中達到了和諧統一。他在《跋韓晉公〈牛〉中說:「予居鏡湖北渚,每見村童牧牛於風林煙草之間,便覺身在畫圖。自奉詔紬史,年不復見此,寢飯皆無味。 :「古來翰墨事,著意更可鄙。」[1]24728在他看來,詩歌書畫的創作並非宿構,仗境而生,順境而為,隨物賦形,一切佳景皆可入畫,一切麗物能助揮毫。正所謂:「文章本天成,妙手偶得。」[1]25698顯然,此處所說的文章自然也包括書畫在內了。

陸遊作為南宋中興四大詩人之一,其地位之崇高、影響之深遠,宋以後詩人難有其匹。南宋時有人稱他「自過江後一人」[20]。當身為詩人的陸遊用熾熱的心靈書寫愛國之情的同時,也為我們留下了內涵豐富的藝術理論和創作經驗。 「詩外工夫百煉成,正是由於陸遊一生執著追求報國理想,熱烈擁抱生活,關注現實人生,所以他的創作漸臻化境,成為宋詩創作的一個高峰。」[21]也可以說,強調文學和藝術創作的“詩外功夫”,正是陸遊直到耄耋之年依舊詩思不竭、書興不衰的重要原因。

參考文獻:

[1]北京大學古文獻研究所.全宋詩[M].北京:北京大學出版社,1998.

[2]於北山.陸遊年譜[M].北京:中華書局,1961.

[3]歐小牧.陸遊年譜[M].北京:人民文學出版社,1981:133.

[4](宋)司馬光.司馬溫公集編年史編(6)[M].成都:巴蜀書社,2009:173.

[5](宋)範百祿.文公墓誌銘[A].文同.丹淵集(1)[M].上海:涵芬樓藏明汲古閣刊本:5.

[6](宋)王安石.王臨川集[M].上海:商務印書館,1933:62.

[7](唐)韓愈.韓愈文集匯校箋注(2)[M].北京:中華書局,2010:701.

[8]錢仲聯,馬亞中.陸遊全集校註(9)[M].杭州:浙江教育出版社,2011:385.

[9](元)脫脫.宋史[M].北京:中華書局,1977.

[10]錢仲聯,馬亞中.陸遊全集校註(10)[M].杭州:浙江教育出版社,2011:385.

[11](唐)張彥遠.歷代名畫記[M].瀋陽:遼寧教育出版社,2001.

[12](宋)趙希鷂.洞天清祿集[M].叢書集成初編本.北京:中華書局,1985:29.

[13]俞劍華.中國古代畫論類編[M].北京:人民美術出版社,2005:645.

[14](清)趙翼.甌北詩話[M].南京:鳳凰出版社2009.

[15](宋)宣和畫譜[M].杭州:浙江人民美術出版社2012:197.

[16](宋)羅大經.鶴林玉露[M].上海:上海書店出版社,1990.

[17](宋)劉過.龍洲集[M].北京:中華書局1985:31.

[18](宋)樓鑰.攻媿集[M].北京:中華書局,1985.

[19]孔凡禮,齊治平.陸遊資料彙編[M]北京:中華書局,1962:29.

[20](宋)劉克莊.劉克莊集箋校[M]. 辛更儒,箋校.北京:中華書局.2011:146.

[21]林家英,慶振軒.詩雄與雄詩[C]//南鄭詩詞研討會詩文集.北京:中央文獻出版社,1995:481.

(孟雲飛轉自《湘南學院學報》 2016年第1期)