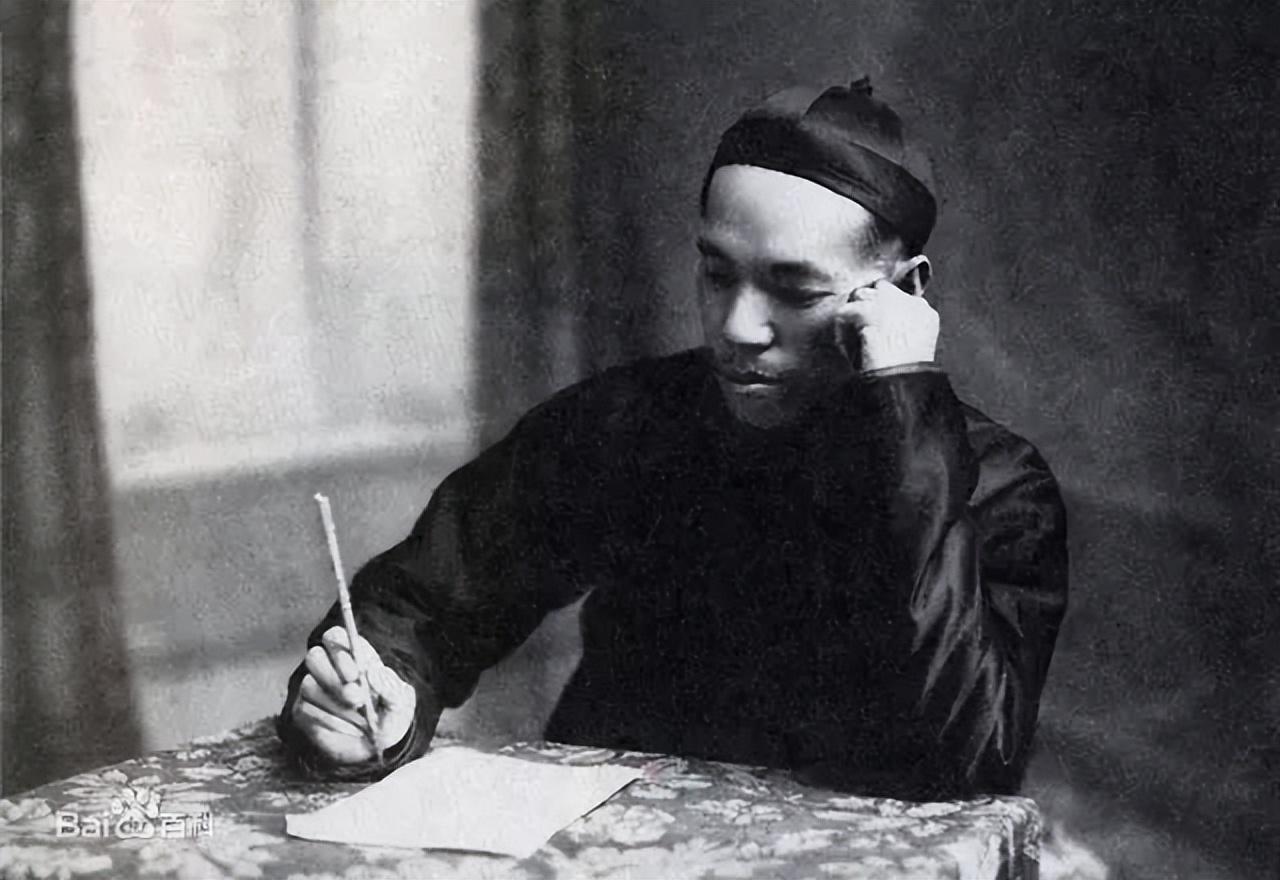

梁啟超舊照

人物簡介

梁啟超:1873-1929年,廣東新會人,字卓如,號任公,又號飲冰室主人,別署中國之新民,光緒已醜年(1889)舉人。其著作合編為《飲冰室合輯》,其著作《書法指導》是晚清以來第一部比較系統的書法美學作品。

本文導讀

說到梁啟超,相信大家對他的了解,多是從讀《少年中國說》這篇散文開始,他的「少年強則國強」等句子,激勵了一代又一代的中國少年。因為這篇文章,我們記得了他。

梁啟超在史學、文學、經學、宗教方面皆有開創性成果,堪稱風雲人物。最著名的當屬他的《飲冰室合集》(共12冊),該合集洋洋千萬言,博大精深,發人深省,因而梁氏堪稱中國現代最博學的人物。 但說到他的書法造詣,了解或熟悉的讀者,相對比較少。

今天,我整理了國內書法界評論家、學者的多個觀點和評價,一起探討梁啟超在書法上的優缺點。相信,讀完這篇文稿後,大家對他的了解,將會更多。

自言自語法只為「餘事」 實質書法是其不可或缺的業餘愛好

清末至民初,中國書壇倡導碑學,康有為再推波助瀾,崇尚碑學成為高潮,這場變革也成為中國書法史上書風嬗變的重大轉捩點。之後,碑學與帖學並重,互為交融,形成一股新的書法潮流。梁啟超的書法風格,在這樣一個大趨勢背景影響下孕育而成。 [4]

身處碑學思潮鼎盛的時代氛圍,梁啟超對於碑學也頗傾力,不過,似乎並不狂熱。

為何?姜壽田分析,「梁氏堪稱中國現代最博學的人物,於書法一道,梁啟超也頗精,不過相比其學術,書法乃餘事也。而梁啟超對於書法,雖談不上真積力久,術業專攻,但也頗熱心。

陳福樹如是解釋,書法對於梁啟超的政治活動及學術研究來說,他自己認為只是「餘事」。但他一生寫下近2000萬字的著述,所有字都是用毛筆寫出來的,書法與他可謂相伴終生。

儘管如此,梁啟超從未打算成為專業的“書法家”,但是收藏金石碑拓、研究書法藝術,成了他平時生活中不可或缺的“業餘愛好”,比如所擁有的收藏題跋及其書法的印章總數就多達數十方,由此可見,梁啟超對書法的愛好程度也非一般。 [4]

縱觀梁啟超的書法作品,儘管他曾師從康有為,但在實踐中,並未被「康體」的張揚書風影響太多。舉例來講,姜壽田所言,在《飲冰室合集》中,梁啟超對歷代碑帖多有評論,並寫有大量碑帖題跋。但他從未發出激進的「尊碑抑帖」論(註:抬高碑學,貶低帖學)。

面對老師康有為極力讚美的魏碑,「窮鄉兒女」造像(註:北魏孝文帝遷都洛陽後,在洛陽城南二十五里的龍門山大規模開鑿石窟雕刻佛像,其遺存就是今天的龍門石窟。)的觀點,梁啟超也沒有表現得多麼有興致。

因為他選擇了中庸之道。即「走的是一條較中和的路子。既不明言尊碑,也不明言卑帖,於碑學多取和雍,而非殺伐之態。」[1]也就是說,汲取了碑學和帖學的優點,並試著將兩者交融。

書風形成分為三個階段 自成一家的“題跋體”

在了解梁啟超對書法的觀念之後,我們將結合梁啟超不同的書法風格形成三個階段,分別向讀者俱體地分析他的優缺點。

在研究者金玉甫所寫的《論梁啟超及其書法藝術》一文中,他將梁啟超書體風格形成分為了三個階段,即楷書、行草書和隸書。

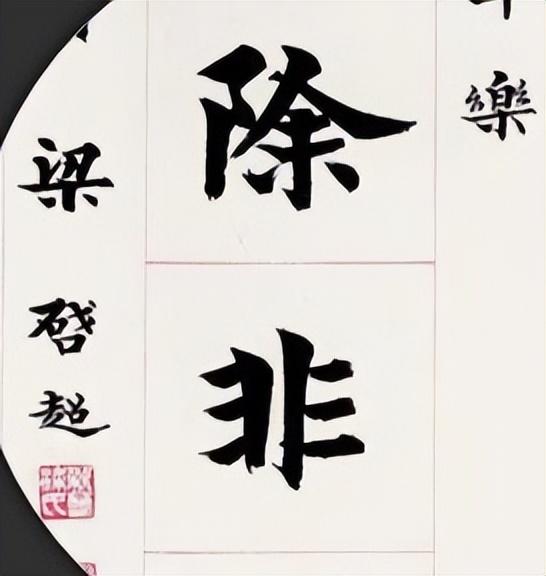

楷書局部放大

01 早年 楷書階段

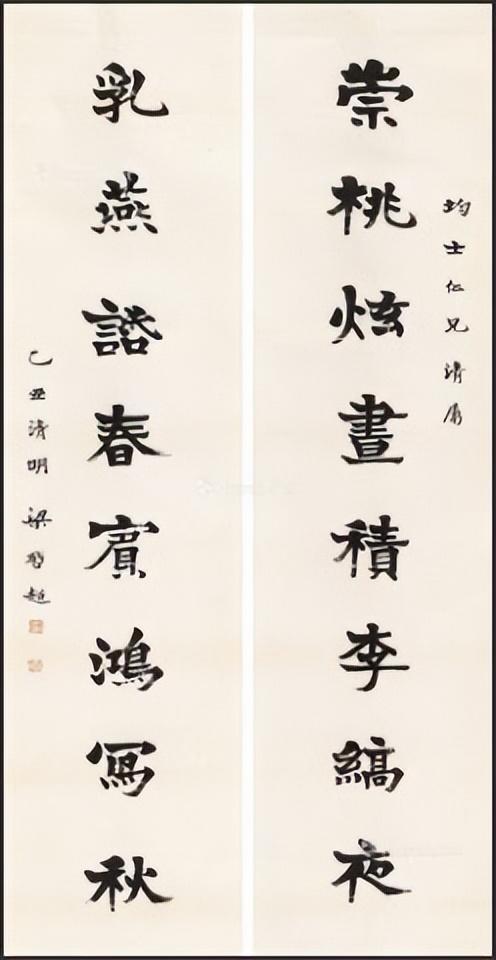

早年期間,梁啟超所學習的是楷書。這主要受時代的影響,從梁啟超出生的時間看這個時期屬於晚清年代。 科舉制度依然盛行,歐陽詢的楷書則成了他們學習的必修課。 大勢之下,梁啟超自然也不例外,因此,擁有深厚的歐體楷書基礎。

梁氏於魏碑不著力《龍門二十品》、《張猛龍》一路,而是傾力於魏太和之後的作品,主要得筆是《張黑女墓誌》,並兼參歐法。此外,現代趙熙對他書法的影響也較明顯。 [1]

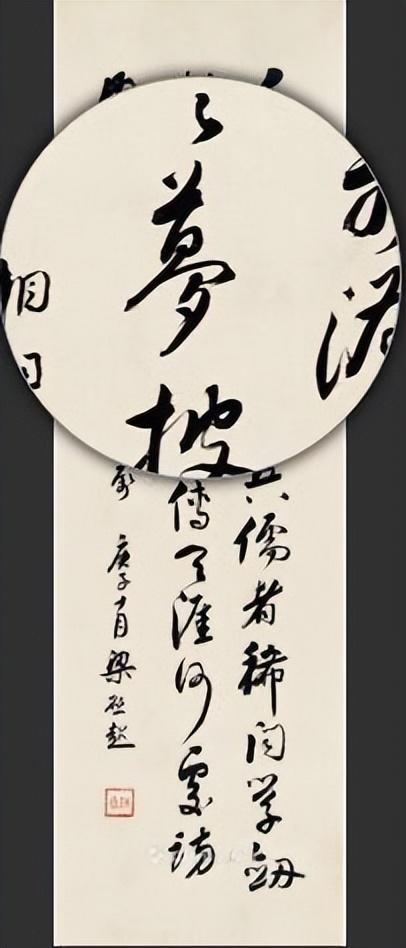

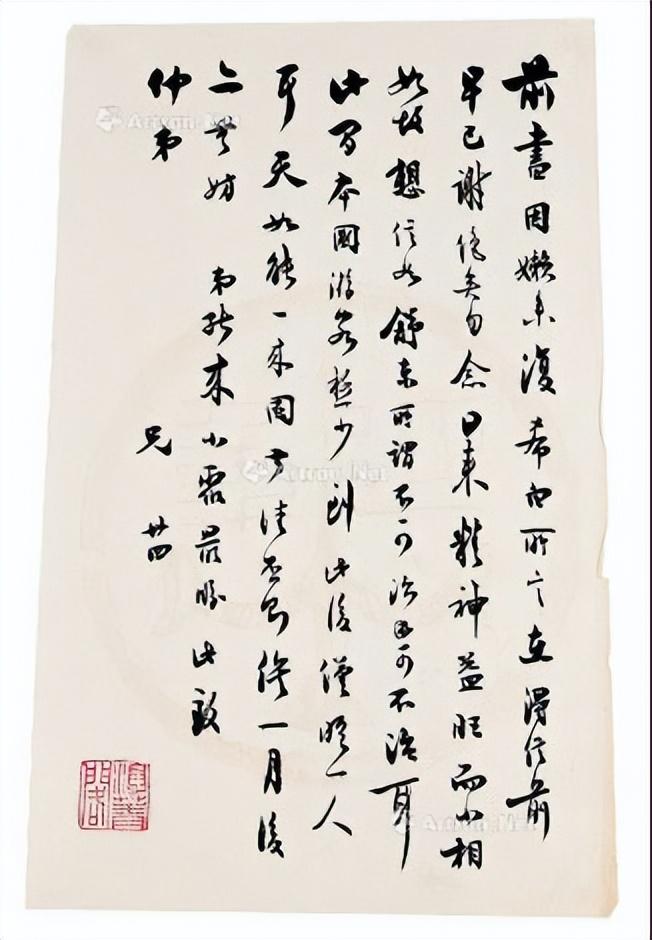

行草書局部放大

02 中青年 行草書階段

40歲前,梁啟超轉而寫的是行草書。這一書風學習的變化,主要得益於顏真卿的《祭侄文稿》。從他這個時期所寫的多封書信中可以得到印證。

這些書信在用筆方面,保持了顏書「圓轉外拓」的特點,結體上似乎還受到了「康體」(康有為書體)行草的影響。可謂寬博大度,信筆疾書,一氣呵成。

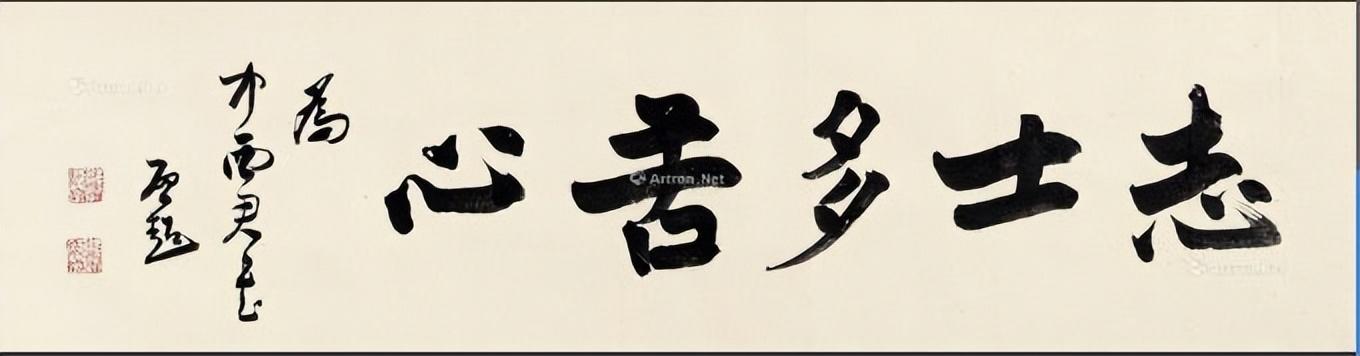

到了40歲以後,梁啟超的書法在原來連綿跌宕的顏書風格基礎上,又滲入了王羲之、智永(隋朝書法家,為王羲之七世孫,人稱「永禪師」。善書法,尤工草書) 、歐陽詢的行草書風格,開始對「方筆」情有獨鍾。事實上,梁啟超在《聖教序》上是下了一番功夫的,最終形成自家風格是在其以後大量的碑帖題跋中。 [3]

對此,陳福樹點評,「行楷互滲,魏碑體勢明顯可見;其用筆沉著穩健,方圓結合,輕重、徐疾、提按分明;既在每筆之中體現用筆的規範,又在結體中生發出豐富的運筆變化。

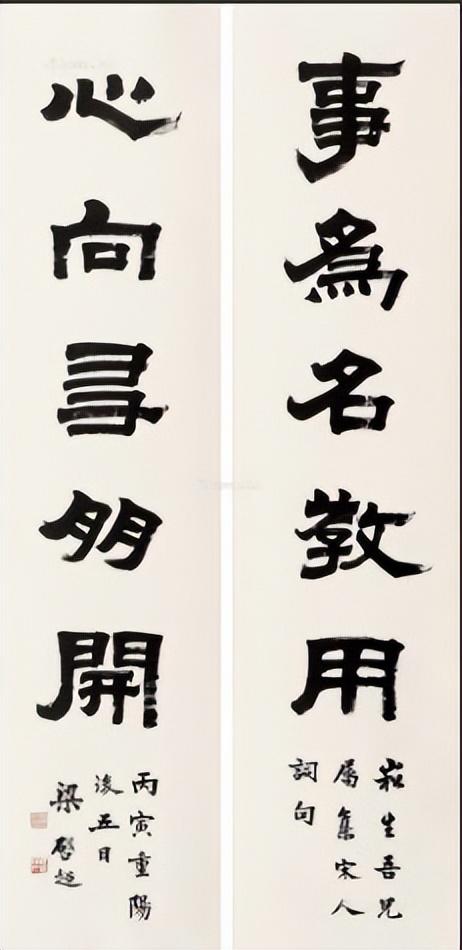

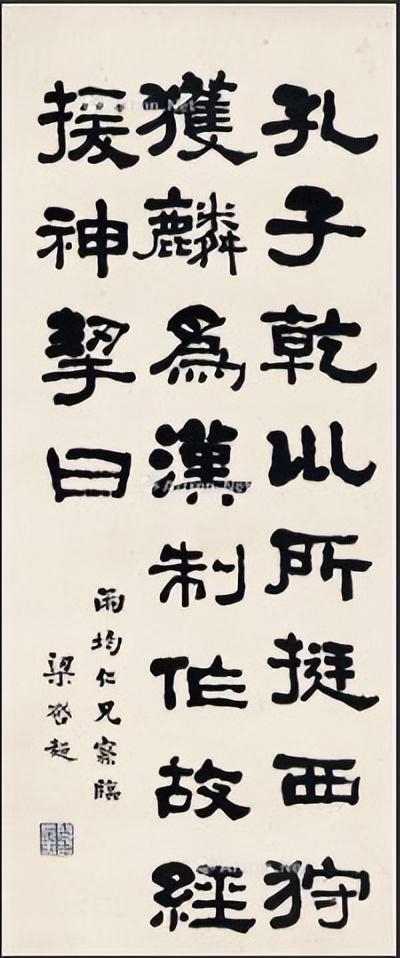

隸書對聯

03 中晚年

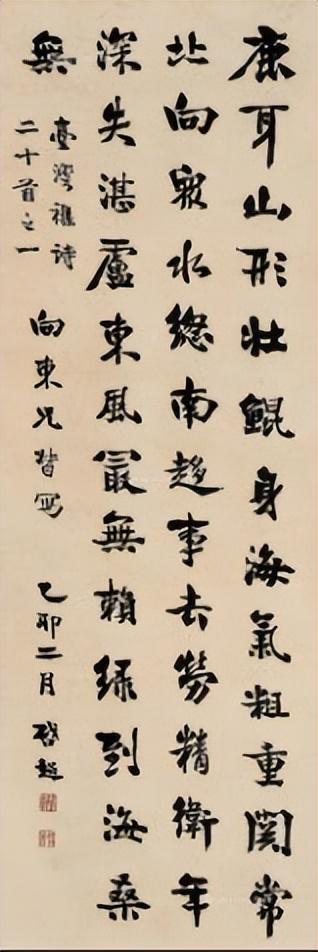

梁啟超何時轉向寫隸書的方向?金玉甫分析認為,梁啟超臨習漢隸應該是在38 歲以後,也就是1910年開始大量臨摹漢碑為標誌。

翻閱他的《雙濤閣日記》可以了解到,內文詳細記載了梁啟超每天的工作安排,臨摹《張遷碑》和《聖教序》幾乎成了他每天的日課。這在梁啟超生命最後的十幾年裡,除了楷、行之外,隸書成為他創作的另一個書體風格。 [3]

對其隸書,陳福樹同樣有點評,他認為,「細看之,其用筆圓中有方,結體端穩和,章法循規蹈矩,精神含蓄內斂,風格淳古而峭健、流麗而圓活。

金玉甫也進一步分析,值得提及的是1923 年以後,也就是梁氏50 歲以後,經過不斷的探索與實踐,他逐漸將方勁的魏碑筆意與隸書體勢自然糅合在一起,並且巧妙融入行書之中,形成一種風格獨特、方勁飄逸的「題跋體」(註:tí bá,寫在書籍,碑帖,字畫等前面的文字叫做題,寫在後面的,叫做跋,總稱為「題跋」)。 [3]

朱中原亦有補充,梁啟超在北碑和章草上,成就尤為突出。 梁啟超的章草與北碑,突顯在他收藏、題跋的數千件碑帖拓本上。而這一點,同樣也是透過翻閱梁啟超留下了數以萬計的書信、手稿和致民國政要的重要電文等書跡,我們更能感受到一個真實的梁啟超。

書法跟上精警 小心收拾 氣像不足

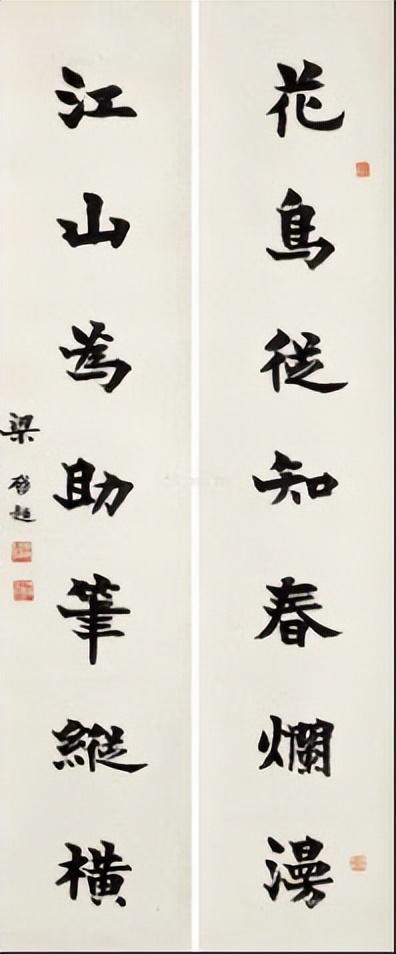

在點評梁啟超書法所成之處,世人常將他與老師康有為相提並論。但實際上,兩人的書風迥異。特別是從對碑學大的風格掌握上來對比,實際上,他們之間存在著很大的差距。

具體來分析,梁啟超的書法保留了北碑的方峻尖利,中宮緊峭,但在書體風格上,就增加了漢碑的厚重氣象,同時風格形態上,還汲取了《張黑女墓誌》的靜穆之態,其書風神清氣峻、風骨爽勁,一味爭折避而遠之。

而再看康有為的書法,排奡縱橫(pái ào zòng héng,矯健有力)、眼空四海,不拘泥於小數。

總結一下,從兩者對比可見,梁啟超的書法與康有為的書法,差異還是很大的。梁啟超則緊峭精警,小心收拾,因此,無法放飛自我。用他自己的話來說,就是「小歐學之,有其緊峭而無其排奡(ào)。」其實,這種書風的出現,與他所處的時代和整個書風氣有著很大的關係,碑學逐漸退化,因此梁啟超在這樣的影響下,淡化碑學的觀念同樣存在,並落到了自己的書風上。

節臨史晨碑

與碑學主流激進的觀念相比,梁啟超的碑學觀念,顯然是較為超脫的。這使他有效地避開了一些尊碑所帶來的弊端,而使其創作自起波瀾,蔚成別調。 但同時,碑學觀念的淡化,也使梁啟超在碑學創作實踐領域淺嚐輒止,無力達到較高的創作層面。因而與沈曾植等人相較,在現代書法史上,梁啟超顯然難以躋身一流大家之列。 [1]

對此,陳福樹也表示,當然,梁啟超的書法藝術相對於同一年代謝世的吳昌碩、沈曾植等書家來說,其個性風格及成就尚略遜一籌,但憑梁啟超的學識才氣以及他對書法傳統的深厚修養。天不假年,如果梁啟超的生命之光不是過早熄滅的話,他的書法藝術定會在中國近代書法史上留下更光輝的一頁。 [4]

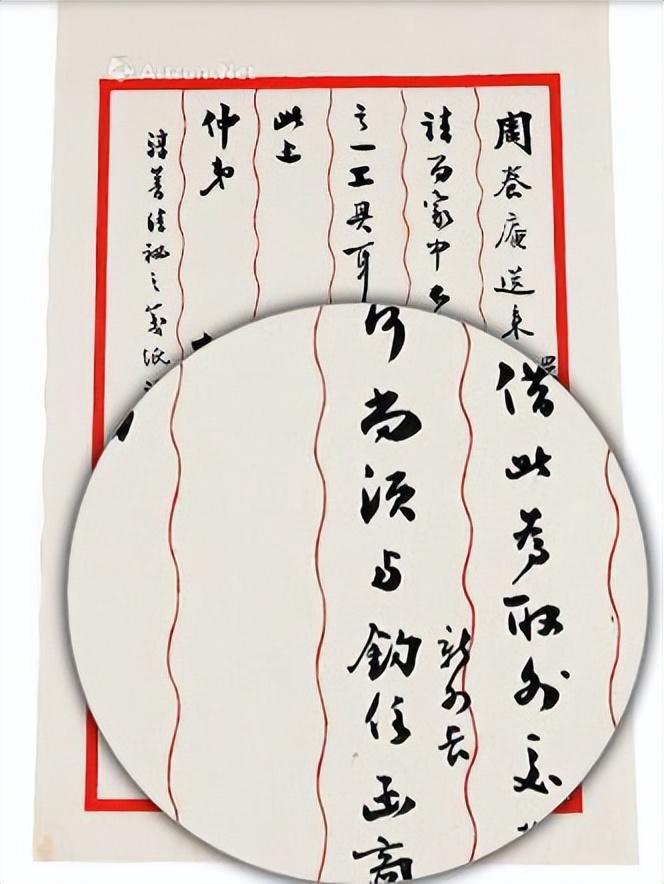

梁啟超手札局部放大

名家點評

梁氏一生,遵循傳統書學中的“古法”,努力探索新路,以其清雋平和的韻致,恂恂儒雅的氣度,給以“陽剛”為主體的碑學書法帶來“陰柔”之美,豐富了中國書法的文化意涵。

——原中國書法家協會副主席陳永正

至今,我們見到梁啟超的書法手跡,仍然可感到一股清氣撲入眉宇。梁氏之所以在書法藝術上取得成就並進入「氣定神閒,溫文爾雅」的境界,首先是他於書法傳統深厚的功力和深刻的領悟,其次是他廣博的學識和多方面的修養。

——梁啟超研究會理事、中國書法家協會會員 陳福樹

參考文獻:

[1]姜壽田《現代書法家批判》

[2] 金玉甫《論梁啟超及其書法藝術》

[3] 朱中原《與書法同仁談論梁啟超》

[4]陳福樹《梁啟超的書法藝術》

圖片來源:百度百科、雅昌藝術網