談到儒家,必言孔孟,而梁啟超對荀子評價極高。梁啟超說:“漢代經師,不問為今文家,古文家,皆出荀卿。二千年間,宗派屢變,一皆盤旋荀學肘下。”

荀子在先秦諸子中為何如此重要?與孔孟相比,荀子思想有哪些獨特之處?近日,「道中華」就此主題專訪了中南民族大學民族學與社會學學院教授孔定芳。

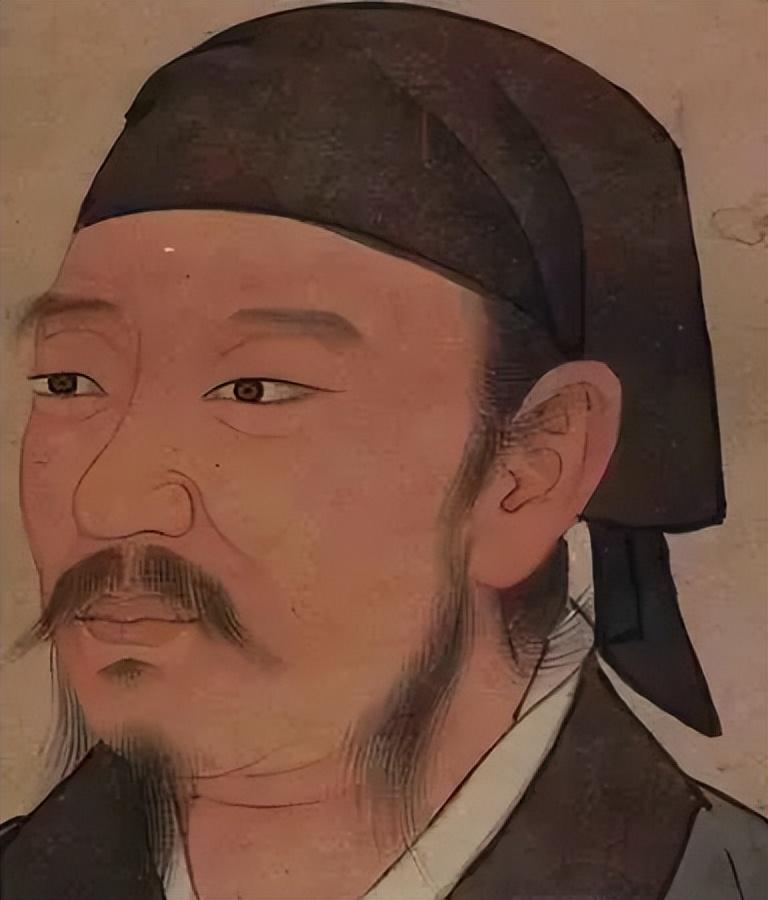

▲故宮南薰殿舊藏《歷代聖賢名人像冊》中的荀子畫像。

道中華:談到儒家,很多人會想到孔孟,為什麼荀子的地位在人們心目中好像沒有孟子高?

孔定芳:孔孟並稱並廣泛深入人心其實是宋代以來的事。宋代以前,更多是荀孟並稱。

戰國時期,荀子影響大於孟子。孟子敘述唐堯、虞舜以及夏、商、週三代的德政,在戰國大爭之世不被認可,甚至司馬遷說他“迂遠而闊於事情”(迂腐的、空談的大道理對處理具體的事情沒有什麼價值)。相比之下,荀子三次擔任齊國稷下學宮的祭酒,兩度出任楚蘭陵令,議兵於趙,議政於燕,論風俗於秦。

秦朝時期,奉行韓非、李斯思想主張,故荀學在秦朝受到尊奉。漢代,荀子愈益尊顯。清儒汪中在《荀卿子通論》中說:“《六藝》之傳賴以不絕者,荀卿也。周公作之,孔子述之,荀卿子傳之,其揆一也。”晚清經學大家皮錫瑞說:“荀子能傳《周易》《詩》《禮》《樂》《春秋》,漢初傳其學者極盛。”

魏晉南北朝至唐代,荀子仍備受褒揚,荀孟並稱,而且排在孟子之前。初唐盧照鄰說:“遊、夏之門,時有荀卿、孟子。”中唐時期宰相權德輿說:“荀況、孟軻修道著書,本於仁義。”唐代詩人陸龜蒙詩云:“無名升甲乙,有志扶荀孟。”詩僧皎然詩云:“通隱嘉黃綺,高儒重荀孟。”荀子晚於孟子,排序卻在孟子之前,足見荀子在戰國漢唐時期的影響力。

韓愈為對抗佛教,作《原道》以建構儒學“道統”,把周公、孔子和孟子視為正宗,以荀學“大醇而小疵”為由,將荀子斥於儒學道統之外。可以看出,在唐代尊荀的文化背景下,韓愈對荀子整體還是肯定的,只是「小疵」而已。

宋明程朱理學掀起孟子升格運動,荀子地位一落千丈,甚至被斥為儒學異端。宋儒程頤說荀子“極偏駁,只一句性惡,大本已失”,朱熹說“荀卿則全是申韓(申不害、韓非)”。不過,即使如此,宋代由於理學尚未獨尊,荀子仍從祀孔廟,被封蘭陵伯。但到了明代,嘉靖九年孔廟改制,荀子便被逐出孔廟。

可以說,荀子地位的沉浮升降,透顯出中國古代學術思想的衍變軌跡。

道中華:這麼說來,宋代以前,荀子長期受到思想界和社會的尊重,其中的原因是什麼?

孔定芳:荀子所處的戰國時代,諸侯異政,百家異說。但諸侯兼併,天下一統之勢日趨明朗,荀子順應天下歸一的民心所向,肩負起回答大一統時代課題的歷史重任,融百家之學,採諸家之長,進行大一統思想的理論體系建構。其思想體系蘊含著“天下一統,海內臣服”的疆域一統,“息邪闢之說”的思想文化一統,以及“齊一天下”的製度一統等內容。

此後,荀子的大一統思想為其弟子韓非、李斯所繼承。其弟子所規劃的“秦制”,成為歷代王朝沿襲的治道。所以毛澤東曾說:「百代都行秦政法」。

荀子傳承經典。荀子整理傳承了《詩經》《尚書》《禮》《樂》《易經》《春秋》等儒家經典,開啟後來的漢儒,是中國思想史從先秦到漢代的一個重要人物。經學史專家週予同說“在傳經事業上,荀子高於孟子”,誠為徵實之論。

荀子身處“禮崩樂壞”的時代,回應重建價值信仰的呼喚,在孔子禮學思想的基礎上,構建了富於現實關懷的禮學思想體系。相較而言,孟子從內聖方面繼承並發展了孔子的思想,雖有崇高的價值關懷,但缺乏實踐操作性。而荀子的禮學思想,既能夠從時代要求出發為國家進行政治安排,又能夠在禮樂傳統文化中保持儒學價值。

事實上,荀子的禮學思想超越了孟子偏於內心用力的局限,把禮學發展成為禮義制度和規範,創造性地建構了一個禮學體系,從而為儒家禮學思想在國家治理方面找到了切實的途徑。

道中華:在思想層面,荀子思想體現了哪些中華智慧?

孔定芳:在我看來,有這麼幾個突出的方面:

一是被誤解的“性惡論”。孟子和荀子對“性”界定不一樣。孟子提倡“人性本善”而擴充之,人人可為堯舜。荀子發現了人性的缺陷,主張以仁義法正,化性為善。 “塗之人可以為禹”,意思是說路上行走的人可以成為大禹,即普通人也能成為大禹。這兩種思想猶如儒家兩翼,實質上殊途同歸,共同構築起儒家內聖外王之學。

荀子由性惡論而推導出「義利兩有」的主張,既蘊含了對戰國風氣的補偏救弊,亦避免落入陳詞過高的空泛道德說教,進而透過禮義秩序的建構將道德的維繫與利欲的滿足有機結合。在現代社會環境下建立社會道德,也要以人性人情為考量,並以公平正義的社會治理機制來全方位展開。

二是隆禮重法。荀子重視社會秩序,反對神秘主義,注重人為努力。孔子的中心思想為“仁”,孟子的中心思想為“義”,荀子繼二人之後標舉“禮”“法”。

荀子認為,人與生俱來就想滿足慾望,若慾望得不到滿足便會發生爭執,因此主張由聖王及禮法的教化,將“法”的剛性約束,與“禮”代表的公序良俗的柔性教化相結合,從而使人格得到提升。

在治國方略上,當時的儒、法各執一端且互有偏執。法家是現實主義,強調他律而忽略自律,所以主張「不務德而務法」;儒家則是理想主義,強調自律而輕視他律,所以主張以禮治國,「德主刑輔」。荀子敏銳地洞察到二者的偏狹,提出禮法並重的思想,在《荀子》的《成相》《王制》《大略》《君道》等篇中均有論述。

如《成相》說:「治之經,禮與刑……明德慎罰,國家既治四海平。」君道說:「隆禮重法,國則有常。」荀子認為,作為治國之方,禮與法相輔相成,缺一不可。化用在今天,就是法治與德治的有機結合,既注重法律的規範懲戒,也注重道德情操的引領作用。

三是勸學修身。荀子重學,故以《勸學》為首篇。在知識來源上,荀子認為“學而知之”;在知行關係上,認為“行高於知”。與孟子“不學而能”的“良知”“良能”不同,荀子強調後天學習對於人性教育改造的作用。

荀子認為,致力修學,就成為真正的人;放棄修學,會墮入禽獸之列。孔子把“信”視為維繫上下等級和朋友關係的一種道德,而荀子將“信”當作維持社會人際關係的一種公德,所以荀子認為“信”是“仁人之質”“政事之本”“治國之術”。

四是“天人相分”。天人觀是中國傳統哲學中一個重要命題,荀子在《天論》提出了著名的“天人相分”“制天命而用之”等主要觀點。

荀子天人觀的邏輯起點是天道自然。他指出:“天道有常,不為堯存,不為桀亡。”大自然有其自己的運行規律,不以人的意志為轉移。在此基礎上,荀子進而提出“明於天人之分”的思想,區分“天職”與“人職”,要人們懂得天道自然,人道有為,知其所為,知其所不為,從而“不與天爭職”,在知其所不為的前提下去“制天命而用之”。

荀子“論天”實際上是為了“論人”,極力強調人的地位與作用,人的主觀能動性。荀子還有一個論點是“人最為天下貴”,進而提出“明分使群”(明確分工和等級,使社會協同為一個整體)與“群居和一”(和諧相處、協調一致)的社會觀、「民富國強」和「以政裕民」的經濟觀以及「以禮導欲」而非「去欲寡欲」的育民觀。 (完)