真宗是太宗的兒子,太宗是北宋第二位皇帝,真宗是北宋第三位皇帝。

這對父子的執政生涯,突出在了一個“坑”字。

宋太宗即位的時候,外面還有仨政權,一個是浙江的吳越,一個是太原的北漢,還有一個就是燕雲之地的契丹,也叫遼朝。

宋太宗的這個皇位繼承問題,那是很有說法的。

斧聲燭影是千古謎團,除了那一夜的大雪,誰也不知道駕崩當夜的宋太祖趙匡胤召見他的弟弟趙光義說了點啥。

不過事實很明顯,太祖有兒子,但太祖死了之後,幾個大臣和宦官卻跑到趙光義家裡把趙光義推上了皇位。

雖然說,太宗即位沒有什麼血雨腥風,也沒人領盒飯,但這種不符合常規的兄終弟及,卻始終讓宋太宗有些不安。

縱觀歷史長河,但凡是那些以不正當手段謀得繼承位置的皇帝,他的心吶,可都有點虛。

李世民在玄武門前幹掉了大哥李建成,逼退了父親李淵進而稱帝之後,各種發憤圖強,想要證明自己這個老二不一定就比老大差,明成祖朱棣在靖難之役搶了大侄子朱允炆的皇位之後更是五徵漠北,六下西洋,脩大典,搞盛世,目的就是為了向早就化成一捧黃土的父親朱元璋證明,自己比所有人做的都要好。

他們為什麼要這麼努力? (當然他們本身就是那種能力過硬的優秀皇帝)因為心虛。

他們怕天下人不認可他的皇位合法性,他們怕大臣們在背後議論自己,他們在每一個漫長的深夜裡輾轉反側,不能入睡。

虛,那就得補。

(皇位)

(皇位)

皇帝要補,那皇帝就要證明自己。

於是,宋太宗開始了自己的奮鬥之路。

吳越和當年李煜的南唐,是鄰居政權,屬於是那種唇齒相依類型的。

然而吳越的末代君王錢俶卻和那個拼死抵抗最終請降的南唐後主截然不同。

和北宋死磕到底,輸贏先不說,得有多少生靈塗炭,得有多少兒郎埋骨他鄉?

錢俶不忍心,或者說,在五代十國的尾聲將至之時,他算是活明白了。

憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯,算了,都是一家人,大宋一統,我不後悔。

所以他乾脆心一橫,舉國投降,納土歸宋,宋太宗還沒明白怎麼回事兒呢,南方就直接統一了。

南方統一之後,那隻剩下北漢和契丹。

北漢,說白了它不是獨立政權,而是契丹人用來牽制北宋的偽政權。

這個北漢,可以說是釘子戶,仗著都城太原的城防堅固,長期和北宋負隅頑抗,氣的宋太宗晚上做夢的時候都一直在嘟囔“太原,我必取之”。

不過您還別說,後來北漢還真拿下來了,宋太宗非常開心,他這一開心,可就有點飄了。

皇帝認為,北漢都這麼被我按在地上錘,那契丹人還不就是一盤黃花菜,於是又繼續舉兵討伐契丹人。

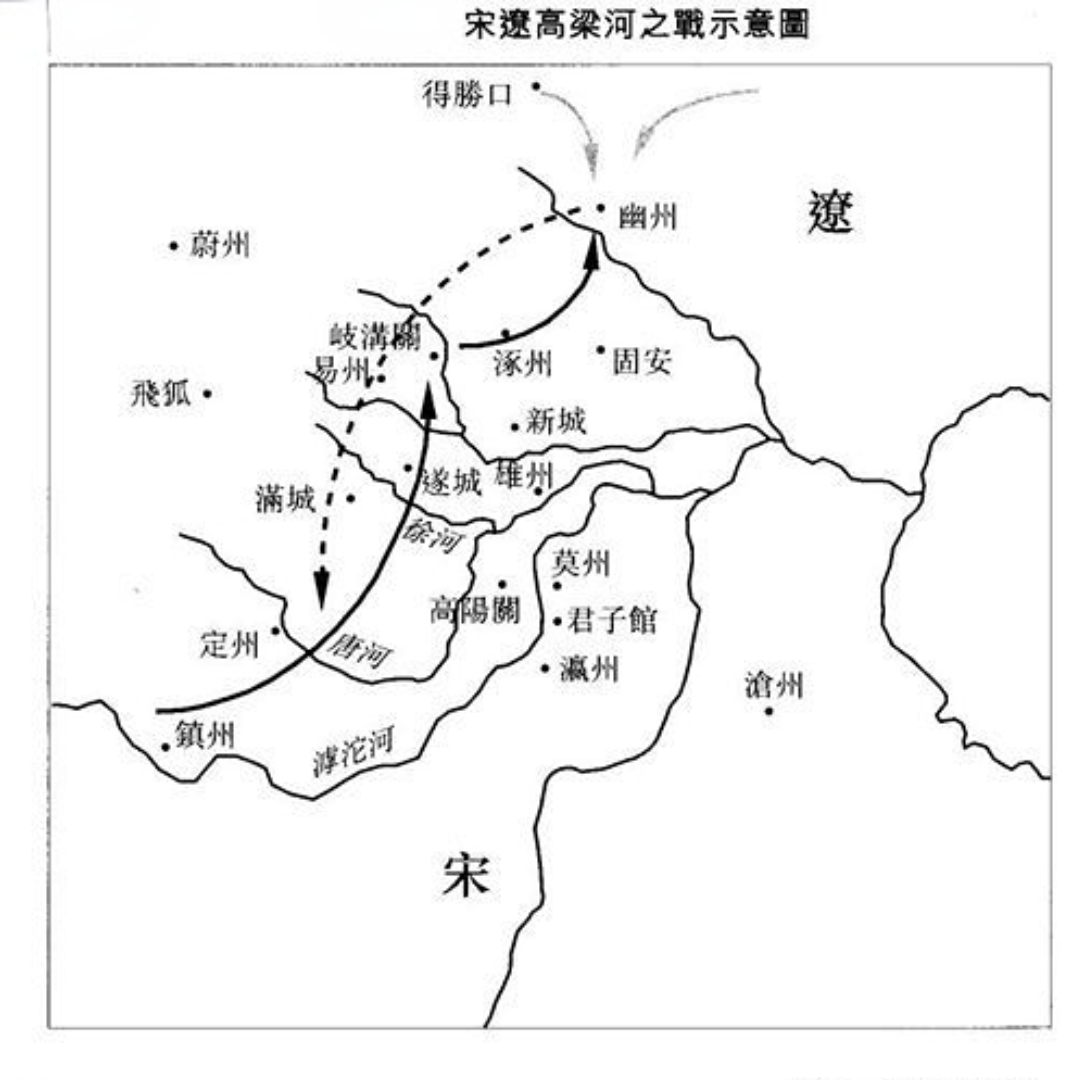

盲目自大,這是兵家之大忌,結果宋太宗被契丹人一頓修理,接連慘敗,戰事吃緊到了什麼地步?到了禦駕親徵的趙光義被契丹人打的是雞飛狗跳,丟盔棄甲,兵敗之時,趙光義同志慌不擇路,乾脆找了輛驢車駕駛,發瘋一般似的逃走了。

這場慘敗,叫做高粱河之戰。

趙光義在高梁河憑藉著高超的駕駛技術逃出生天,他“高梁河車神”的美譽不脛而走。

(高梁河之戰)

(高梁河之戰)

君王莫聽捐燕議,一寸山河一寸金吶。

遠處巍峨的山脈,挺拔的山峰,連綿不斷的溝壑縱橫,宋太宗坐在驢車之上,夕陽拂過他不再年輕的臉龐,以及滴落在胸前的淚水。

這一刻,他已經不想要證明自己,他只想要回到那個大好河山還屬於自己的曾經。

儘管駕駛技術高超,趙光義還是在交戰中大腿中了兩箭,給他射了個齜牙咧嘴,最終箭傷難愈,終究是晏駕而去,一命嗚呼。

宋太宗趙光義帶著無限的不甘和落寞去找他哥了,他的兒子趙桓成為了北宋的第三位皇帝,即宋真宗。

接過太宗父親班的真宗當然也要和遼朝繼續戰爭,因為挨天殺的石敬瑭送出去的燕雲十六州要是收不回來,那麼北宋王朝將會永遠的坦露在契丹鐵騎的攻擊範圍內。

然而在和遼朝的持續作戰中,宋真宗卻越來越感覺不是滋味。

我們要知道,宋真宗出生在一個相對和平的年代,他可不是他祖輩那種刀口舔血混出來的,他都有時間和劉娥談戀愛了,他肯定是風花雪月更多一點。

皇帝不經戰事,所以更希望通過用和平外交的方式來解決北宋和遼朝的爭端。

或者說,從他當上這個皇帝開始,他的底牌就不是一路打到遼上京,而是抓緊媾和,抓緊去過快樂日子。

打打殺殺多沒意思啊,咱們和遼朝和平建交,那豈不是美滋滋?

(瀾淵之盟)

(瀾淵之盟)

於是,在真宗在位期間,北宋和遼朝握手言和,簽訂了著名的「瀾淵之盟」。

兩國罷兵了,握手言和了,以後當哥們兄弟一樣處了,遼朝管北宋叫好大哥,北宋管遼朝叫親老弟。

邊境停戰,你不騷擾我,我不攻擊你,咱們把兵都撤了,然後在那旮沓讓兩國人民擺攤做生意多好啊。

我們遼朝武德充沛,這個國防支出一直很高,你們宋朝既然要當這個老大哥,那乾脆你照顧照顧這個親弟弟,每年你給我發個三十萬兩的紅包樂呵樂呵,咱們就井水不犯河水,各過各的小日子。

朋友們,這個條約簽完之後,宋遼兩國一百多年都沒有再發生過大規模的衝突,反倒是禮尚往來,和平建交了將近四百次。

北宋偏安一隅的格局,基本上就被宋真宗這麼定下來了。

宋真宗非常開心,也非常自豪,他認為自己幹了一件大大的好事兒,自己這麼厲害,名垂青史還不是分分鐘的事兒麼?

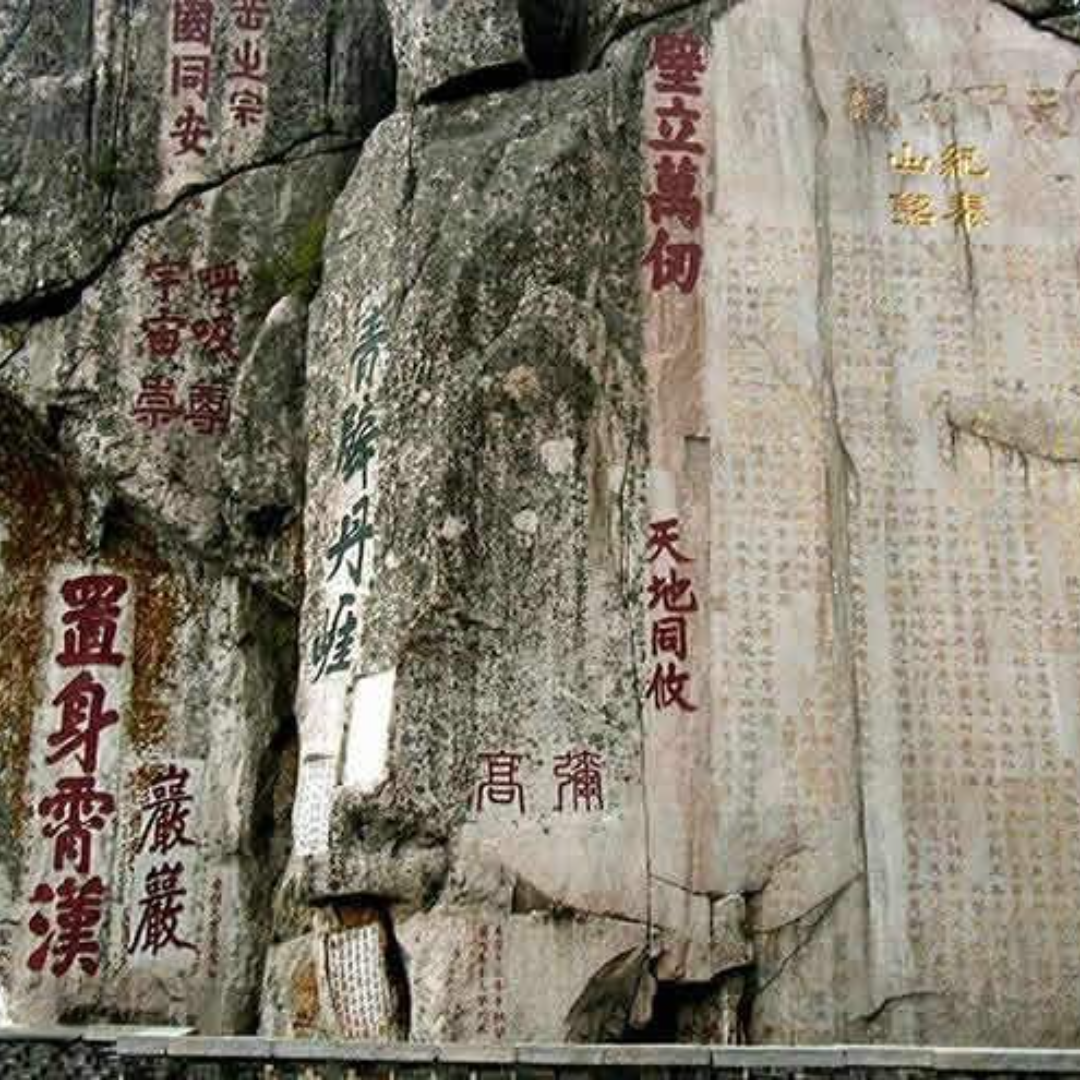

為了給自己慶祝慶祝,順便再獎勵一下自己,宋真宗接下來開始搞「東封西祀」。

東封,就是宋真宗跑到泰山去搞隆重的祭祀儀式,上拜天地,下拜鬼神,中間派自己,根本目的就是為歌頌趙宋政權的合理,合法和偉大。

西祀,則是皇帝到山東曲阜去拜祭孔子。

(泰山封禪 刻石)

(泰山封禪 刻石)

西祀這個沒有什麼說道,因為除了秦朝,中國歷史上的幾乎所有的有頭有臉的王朝都是以儒學為指導方針,拜一拜孔子那是應該的,但東封這事兒發生在宋真宗的身上卻是大大的有問題。

因為,泰山封禪不是你在家里辦派對,這是一個極其隆重和嚴肅的項目,不是說隨隨便便哪個皇帝都有資格去的。

真宗以前,敢到泰山封禪的皇帝一隻手都數的過來,只有秦始皇,漢武帝,漢光武帝,唐高宗和唐玄宗。

這五位,基本上都是各自時代的佼佼者,是皇帝界的頂流和天花板,始皇帝統華夏,漢武帝擊匈奴,光武帝復漢室,唐高宗時唐朝版圖之大無出其右,唐玄宗就說是後期和楊貴妃談戀愛耽誤了工作,但人家畢竟前期締造過「九天閶閔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」的開元盛世。

而你宋真宗趙桓呢?用當時北宋宰相王欽若的話來說,你讓寇準逼著到前線去和談,談來談去到最後咱們還得年年給人家遼朝錢,你還挺美啊,你還當這事兒是美事兒呢?我看這純純是奇恥大辱,比春秋時期的城下之盟還要丟人。 (此《春秋》城下之盟也,諸侯猶恥之,而陛下以為功,臣竊不取。)

各位,這不是作者對澶淵之盟的評價哈,這是北宋時人的一種看法。

我們當然不能否認澶淵之盟帶來的和平意義,但問題是,宋真宗如此好大喜功,粉飾太平,總是想著要給自己臉上擦粉,他到泰山去封禪,他是不是有點心虛?

結果,自真宗皇帝封禪之後,中國歷史上再也沒有任何一位皇帝到泰山去封禪了。

我們的宋真宗同志真乃神人,竟然以一己之力拉低了這項中國古代大規模祭禮的檔次。

真宗也好,剛才的太宗也罷,這倆皇帝招笑的地方雖然很多,但其實他們算不上什麼昏庸之輩,反而算是基本合格的明君。

(宋真宗 趙恆)

(宋真宗 趙恆)

太宗皇帝生性仁慈,東京開封城裡下大雪,他擔心城裡的老弱孤寡挨餓受凍,專門抽調米麵糧油挨家挨戶的去送,真宗皇帝這個人雖然看上去不太靠譜,但他知言納諫,平時工作也很努力,時不時還給你來個熬夜加班966,那也是很勤奮的。

只不過,皇帝也不是神,皇帝也是人吶,是人,他就難免會有缺點,會犯錯。

站在那個時代的風口浪尖上,或許他們犯下的最大的錯誤是相同的,那就是,太過著急了。

太宗著急證明自己,真宗著急解放自己。

其實,凡事操之過急,也許不是什麼太好的事兒。

古人號稱永恆不滅的太陽,科學家說會在五十億年後熄滅,而我們的家園地球,也早在二十五億前就和月亮開始進行了漫長的告別。

該來的總會來,北宋的路還長,我們,大可以慢慢走。