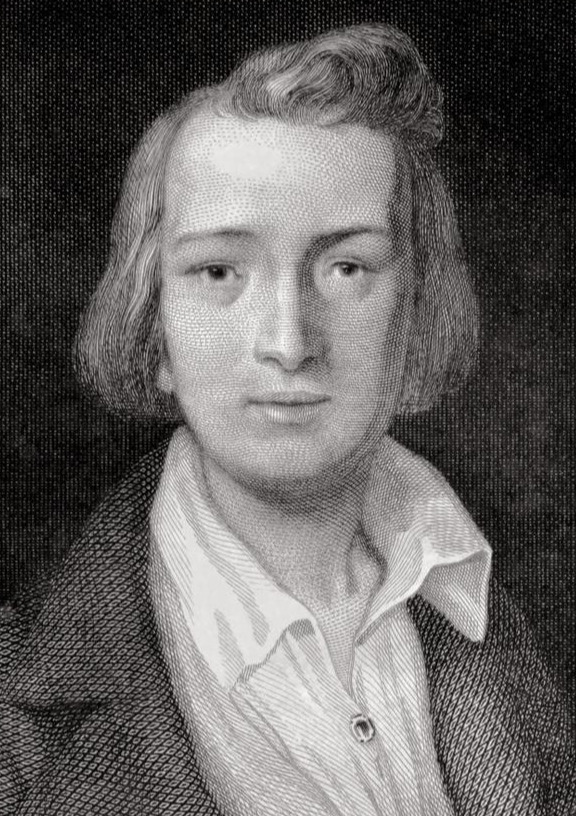

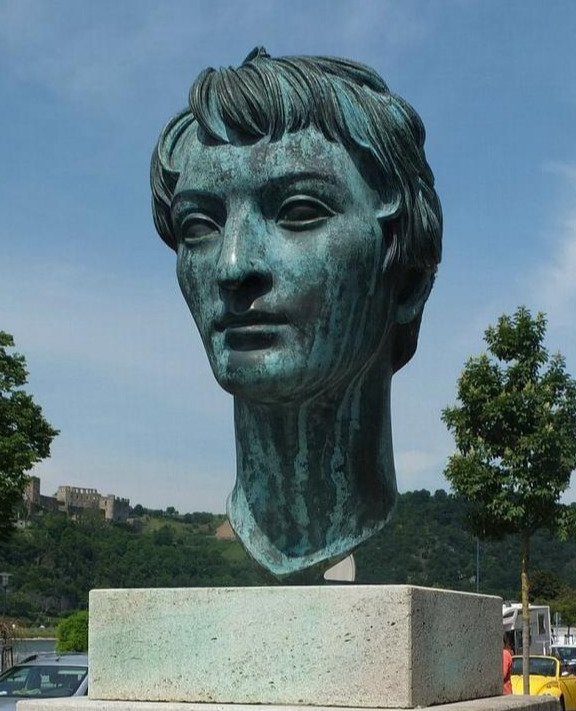

亨利希·海涅(heinrich heine,1797―1856),德國著名抒情詩人。著有《青春的苦惱》《抒情插曲》《還鄉集》《北海集》等。

海涅出生在萊茵河畔杜塞爾多夫一個破落的猶太商人家庭。

1795年,拿破崙的軍隊曾開進萊茵河流域,對德國的封建制度進行了一些民主改革。正如恩格斯所指出,拿破崙「在德國是革命的代表,是革命原理的傳播者,是舊的封建社會的摧殘人」。法軍的這些改革,使備受歧視的猶太人的社會地位得到改善,因此海涅從童年起就受到了法國資產階級革命思想的影響。

1815年海涅開始在法蘭克福學習經商。第二年到漢堡,在叔父所羅門的資助下開店。 1819年海涅經商失敗後,在叔父資助下進波昂大學和格丁根大學攻讀法律,後轉入柏林大學,最後在格丁根大學完成大學學業。為了獲得一張歐洲文化的入場券,海涅於1825年接受基督教洗禮,同年獲法學博士學位。 1817年在漢堡一家刊物上發表了處女作詩作。

1819-1823年,海涅先後在波昂大學和柏林大學學習法律和哲學,他聽過浪漫主義作家奧古斯特?威廉?施勒格爾和唯心主義哲學家黑格爾的講課。海涅早在20歲時就開始了文學創作,他的早期詩作《青春的苦惱》《抒情插曲》《還鄉集》《北海集》等組詩,多以個人遭遇和愛情苦惱為主題,反映了封建專制下個性所受到的壓抑以及找不到出路的苦惱。 1820年的冬季學期,海涅來到哥廷根大學,在那裡,他參加了一個學生組織。然而,僅僅在1821年1月,他就被迫離開了學校和這個組織。還是在哥廷根,1825年海涅獲得法學博士學位。

「我跟某些人一樣,在德國感到同樣的痛苦,說出那些最壞的苦痛,也就說出了我的痛苦。」(《每逢我在清晨》)這些詩句中所抒發的個人感受,具有一定的社會意義。它們展現了鮮明的浪漫主義風格,感情淳樸真摯,民歌色彩濃鬱,受到了廣大讀者歡迎,其中不少詩歌被作曲家譜上樂曲,在德國廣為流傳,是德國抒情詩中的上乘之作。

1824-1828年間,海涅遊歷了祖國的許多地方,並到英國、義大利等國旅行。由於他廣泛接觸社會,加深了對現實社會的理解,寫了四篇散文旅行札記。

1830年海涅在黑爾戈蘭島溫泉浴場療養時,聽到法國七月革命的消息,歡欣鼓舞,渴望到巴黎去「呼吸新鮮空氣」。 1831年5月海涅到巴黎,開始了他生命中的新階段。在巴黎他密切注視著革命的發展,關心自己祖國的狀況,為德國報紙寫了大量通訊和政治評論,集為《法蘭西狀況》一書出版。同時也在法國報紙上撰文介紹德國文化和宗教,出版《論德國宗教和哲學的歷史》和《論浪漫派》兩本學術著作。在巴黎,海涅認識了巴爾札克、喬治?桑、貝朗瑞、雨果、蕭邦、李斯特、大仲馬等文藝界人士。海涅的革命民主主義思想激起了德國反動政府的痛恨,1835年德國聯邦議會把他列為青年德意誌之首,禁止他的作品在德國出版發行。

1843年10月海涅從巴黎啟程回國,12月中旬返回巴黎後不久,就結識了馬克思,交往密切,兩人成了終生不渝的螢友。海涅最出色的政治抒情詩就是在與馬克思交往的時期創作的,如《德國,一個冬天的童話》《西里西亞織工之歌》《路德維希國王贊》《中國皇帝》《新亞歷山大》《教義》等。海涅的第二本詩集《新詩集》也在1844年出版,集中收錄了19世紀30年代以後的創作。

海涅在1848年革命失敗後,忍受癱瘓的痛苦,在「床褥墓穴」用口授方式創作了許多優秀詩篇,其中包括《羅曼採羅》(1851)、《1853―1854年詩集》和一些遺詩。這些詩中雖有悲憤憂鬱之作,但大多數仍充滿戰鬥的豪情,對祖國和人類的未來有著堅定的信心。在隨後的十多年裡,他雖也繼續詩歌創作,但更多的時間和精力卻用於為德國國內的報紙撰寫通訊和時事評論,及時而又如實地報道法國和巴黎的各方面情況,想讓法蘭西革命的燦爛陽光去驅散籠罩著封建分裂的德意志帝國的濃濃黑暗,讓資產階級進步意識形態的熏風去沖淡瀰漫在那兒的陳腐之氣,於是產生了《法蘭西現狀》《論法國畫家》《論法國戲劇》以及《路台齊亞》等一大批報道和文論。同時,他也向法國讀者介紹德國的宗教、歷史、文化、哲學以及社會政治現狀,寫成了《論浪漫派》《德國宗教和哲學的歷史》等重要論著,幫助法國人民對德國精神生活的方方面面產生比較深刻的認識。這樣,海涅便開始了他寫作生涯更緊密地連結現實和富有革命精神的階段。

在這個階段,除去時評和文論,海涅也發表了小說《施納波勒沃普斯基回憶錄》《佛羅倫薩之夜》和《巴哈拉赫的法學教師》。只可惜這些作品全都是一些片段,而詩歌創作也幾乎陷於停頓。這大概是因為時事過於動盪,詩人已無法靜下心來從事純文學的創作,拿德國著名的馬克思主義文學批評家弗朗茨?梅林的話來說就是:「海涅在30年代極其嚴肅地對待他的'使徒的職責'和'護民官'的任務,因而他的詩歌創作就退居相當次要的地位了。的才華,讓後世能一睹其博大深邃的思想家和英勇善戰、堅強不屈的戰士的風采。

海涅文學創作的成就主要在詩歌、散文、評論三個面向。作為詩人,在他開始創作時正是德國浪漫主義和寫實主義交替時期,這一特徵在他的詩作中留下了明顯的印記。早期抒情詩,具有浪漫主義色彩以及民歌風格和韻律,主要表現愛情的歡樂和痛苦,抒發對幸福生活的追求和對美好理想的憧憬,憂鬱的情調和歡快、熱烈的情緒相伴。這些詩感情真摯,語言優美,許多詩篇被音樂譜成歌曲。在吸收了浪漫派的營養之後,他又獲得超越浪漫派的力量,使自己成為德國最後一位浪漫派詩人,同時又是第一位現代詩人。

海涅到巴黎以後,接觸了聖西門的空想社會主義學說,同馬克思的交往又使他對共產主義有了更多的了解,視野更開闊,思想境界也更高。在創作上他反對詩歌脫離現實,也反對只有空洞口號的傾向詩。他出色的政治抒情詩表現了對祖國前途和人民命運的關注。如在《西里西亞紡織工之歌》中,詩人對壓在工人頭上的騙子上帝、吸血鬼國王和腐屍祖國發出了「三重詛咒」。在《德國,一個冬天的童話》中對德國反動、黑暗的現狀進行了無情的揭露和抨擊。犀利的諷刺、新奇的比喻、滑稽的幽默、真誠的抒情、奇特的幻想相互交疊穿插,體現了詩人政治詩的藝術特色。海涅晚期在病床上創作的詩歌,有的流露出悲愴的情緒,但仍保持著諷刺和抒情相結合的特點,仍然關注著祖國和人民的命運,有的詩裡還洋溢著熾熱的戰鬥激情。

海涅的散文遊記在文學史上有著重要的地位。對大自然迷人景色的出色描繪,優美的感情抒發,對純樸的人民的熱愛,對黑暗、腐朽事物的憎恨和諷刺,對現實和革命的熱情關注,構成他散文遊記的基調。

海涅的評論著作對溝通德法兩國的思想文化做出了貢獻。在《論德國宗教與哲學的歷史》一書中,一方面批判了德國唯心主義的古典哲學,同時看到了在迂腐晦澀的哲學言詞之後所隱藏的革命思想。在《論浪漫派》中,海涅一方面批判德國浪漫派脫離生活、美化現實的不良傾向,同時也肯定了浪漫派在藝術上的成就。

恩格斯評價海涅說:“他是我們這個時代最有力量的詩人。”

海涅晚年思想上的矛盾與懷疑突出地表現在他對共產主義的信念與理解上,他思想上的矛盾是那個時代的產物,正如列寧在紀念赫爾岑時所說,“是資產階級民主派的革命性已在消亡,而社會主義無產階級的革命性尚未成熟到這樣一個具有世界歷史意義的時代的產物和反映」。同時,也反映了海涅本身資產階級世界觀的限制。 1856年2月27日,海涅逝世。

在德語近代文學史上,海涅堪稱繼萊辛、歌德、席勒之後最傑出的詩人、散文家和思想家。他不僅擅長詩歌、遊記和散文的創作,還撰寫了不少思想深邃、風格獨特並富含文學美質的文藝評論和其它論著,給後世留下了一筆豐富、巨大、光輝而寶貴的精神財富。海涅兼擅詩歌、散文和遊記的創作,但是無論個人的性情和氣質,還是創作的成就和影響,都仍然讓我們首先尊他為一位出色的抒情詩人和偉大的時代歌手。