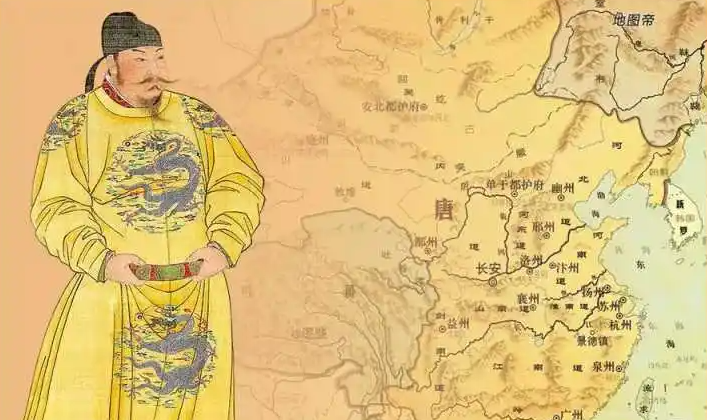

歷史上的唐朝是個繁盛的朝代,後人稱唐為「大唐」。

這個美稱,充分體現人們對此時代國泰民安、海晏河清的政治景象的高度讚美,對當時朝廷執政者勵志圖治、心系蒼生的認可。

後人多論貞觀年間,唐太宗仁治政策下的累累碩果,但在走向皇位的路上,李世民也並非一帆風順。

西元598年,在一個紅霞滿天的黃昏,李淵與妻子竇氏的二兒子李世民出生了。

據民間相傳,當時李家門外有一算命先生對李淵說:「您一看就是貴人,貴人必有貴子,並且我看這孩子身姿如龍鳳,長大後必能濟世安民。」{ /b}算命先生言語上下,無不暗示著李世民有天子之命。

起初這話李淵聽了十分高興,但轉念又開始擔心,這種話傳出去,會讓李家背上謀反的罪名,於是就想著怎樣處置這個算命先生,但正在他琢磨之際,算命先生竟然憑空消失了。

反正不管當初流傳的戲談如何,歷史證明李世民確實當上了皇帝。

傾囊相助 擁父成王

義寧二年(西元618年),隋煬帝楊廣大興土木,勞民傷財,導致社會動盪,地方起義此起彼落。當時身為太原太守的李淵,也不堪這般民不聊生,但也無能為力。

這時李世民目光獨具,知道父親左右為難,於是一向兢兢業業的他,萌生了起兵奪權、滅舊隋建新朝的想法。經過幾天的深思熟慮後,他決定把自己的想法告訴父親。

某天,正為紛繁政務而日夜奔波的李淵,在深夜見到了來「解鈴」的李世民:「父親勤加工作,為隋效力,但我認為當下的起義軍是鎮壓不完的,如果哪天您沒有做到位還難免落得罪名。

這話讓李淵比較意外,但內心更欣慰:意外的是自己認為最為老實的二子,竟然會說出「造反」這種話,但又欣慰於這種話與自己現在的想法不謀而合。心想:果然是父子一心,最懂我的非世民莫屬了!於是李淵叫來密友親臣一同商議反隋大計。

數月的籌備後,李淵起兵晉陽。但不久就遭遇了第一次危機:李淵手下王、高二人勾結突厥謀反,想要在太原圍剿李氏,奪取兵權。

但勾結共事大多毀於猜忌多疑,李世民正是抓住了這一點,獻一計化解了這場危機。

當時突厥大軍正往此地趕路,還不知道王、高二人已經被揭發,亂刀砍死在城中,還是繼續之前的計劃,待彼時進攻,掠奪城中物資。

處理完內奸的李淵緊急召集眾人,商量對策。

手下謀士多建議求外援或死守這兩種政策,但造反這事,若找同盟恐怕會造成內訌,最後兩敗俱傷;若嚴防死守,為這種意外事件消耗我方兵力,也不是個辦法。

這時候,熟讀各種兵法軍書的李世民站了出來,說:

「突厥在邊境蟄伏多年,這次突然參與動亂可能不是衝著權力而來。只要我們大開城門,將糧草物資放在大路兩邊,將兵力都部署在暗處,上演一出“空城計”,他們不熟地理,斷不敢貿然進入。

李淵一聽,是個好計策!於是告訴手下撤去城牆守衛,大開城門。

第二天一早,遠道而來的突厥人見城樓上無一人,旗子沒有半隻,於是都紛紛駐足,不敢貿然進入。

當日下午,還未接到消息的突厥按耐不住,搶奪了幾個城外的村子就離開了。

這件事情之後,李淵更是經常聽取李世民的建議,但對於向來保守的父親來說,李世民有時候的想法卻很難為父親所接受。

行軍霍邑之初,天降大雨,健行困難。再加上當時南方劉武週的反叛,局勢動盪不安,讓李淵有了退守太原的想法。

這時李世民看出了李淵的猶豫,便進言:「此地雖說地勢險峻,看上去不太好攻守,但是這裡糧草豐富,而且我李家駐軍也深得民心。若此時撤退,難免民心澇散,並且蠢蠢欲動的突厥可能會和南方叛軍來個前後夾擊。

李世民懷著熾熱之心進言,但此時的李淵,卻更加皺起了眉頭。

到了晚上,李世民越想越擔心,怕一路以來的努力功虧一簣,於是便跑到父親營帳外大哭。

聽到哭聲的李淵出門安慰,李世民便啼哭著說:「不想孩兒在此傷心驚擾了父親。但是我一想到您要撤退就不免為百姓而寒心。而且若到了那時被人圍剿,只能是自生自滅,無可求援了。

這時李淵一邊欣慰於兒子真的是在為李家未來著想,又想通了撤退的真實後果,便改變了主意,並且答應讓李世民帶頭進軍。

不久後,李淵攻下了霍邑。突破了這一難關讓他們一路勢如破竹,大軍直奔長安城。

西元618年,唐軍攻下京城,唐高祖李淵登基,立國號為唐,改年號為「武德」。

封長子李建成為息王,二子李世民為秦王,三子李元吉為齊王。

古代王位的傳承都實行嫡長子繼承製,所以李淵登基之後不久,長子李建成順理成章地被立為了太子。

但古來皇子多爭鬥,不是你死就是我活,這到了李家的時代也不例外。

太子不義 逼上“梁山”

李世民在李淵起義這一路上勞苦功高,盡心盡力,就因為自己排行老二,即將無緣皇位。

李淵也曾想這樣對不起世民,同時也怕他怨恨自己,重現弒父殺兄的歷史,但又轉念認為一向忠實老實的二兒子,應該幹不出這樣的事,於是經常自我矛盾。

但我想說:別忘了,一向老實的兒子李世民,可是第一個站出來勸你謀反的人。

照常理來說,立了太子當皇帝的就要盡量擁護,消除太子登基路上的隱患:比如將其他兒子封得遠一點。但李淵不知是自覺有愧,還是真的為了開唐之後的社稷安危,遲遲沒有收回李世民手上的兵權。

實話說,李世民在李建成當上太子之初並沒有加害他的意思,但是,有哪個寬厚之人能禁得住兄弟們一次又一次地陷害呢?

太子見二弟手上權利越來越大,常年為國出力,四處平息戰亂,並且每次回來必向皇帝請功,便日夜擔憂,擔心李世民總有一天會功高震主,父皇立他為太子,於是太子李建成想聯合弟弟李元吉先置人於死地。

某天,李淵帶著三個兒子一起去城南狩獵,太子偷偷將秦王的馬,換成了自己精挑細選的胡馬。此馬性情剛烈,越是加鞭越會暴躁,若是騎乘之人技術不精,很容易被摔成傷殘。

李建成看著騎馬飛奔在前的二弟,與李元吉對視一眼,不禁嘴角一揚。

但出人意料的是,此馬雖說狂躁,但在李世民的鞭策下,彷彿掌握了節奏一般躍上躍下。

李世民憑著自身的騎乘技術,有幾次看似險些摔下,但都又輕巧地掠過地面,坐回馬背上,李世民這般姿態看得李淵連連叫好。

看此事不成的太子,又教唆妃子在李淵耳邊說道:秦王行為不端,屢次企圖篡位。

並且在李世民又一次出征凱旋迴宮之後,大辦慶(鴻)功(門)宴,想毒殺李世民。

而從圍獵歸來之後就一直提防太子的李世民,在宴會上只是喝了一點酒,便以事務繁忙為由回去了,但這杯酒確實是有毒的,並且差點要了他的命。

之後幾月,屢立戰功的李世民被皇帝李淵加封為「天策上將」,這個意思是可能永遠也不會收回他的兵權,讓他一直保衛國家。

但這幾年來,李世民勢力逐漸擴大,再加上兄弟們這般逼迫,野心也按耐不住了。

武德九年六月,李淵因大臣上奏說近日太白星在夜空異常活躍、有不祥之兆,召見李世民,但李世民就此密談,一舉上報了太子與齊王的所作所為,說太子失德,淫亂後宮,兩人不只一次加害自己。

李淵聽了這話,不僅一下推翻了腦海裡三個兒子和和氣氣的場景,而且忽然明白了為何一向安靜的妃子,最近反倒開始抱怨起自己的兒子來了。

但他覺得二兒子現在功高,說的話不能輕信,於是想隔天叫來太子和齊王,讓他們三人一起對質。

當晚,太子從線人口中得知,明天父皇要讓兄弟三人對質,籌備兵變已經許久了的他終於開始動身了。

他找來弟弟齊王密謀,想在明天秦王的必經之路上設伏,殺掉李世民。於是連夜備兵,準備埋伏於玄武門後方。

但人才眾多的秦王,一方有人先一步料到太子會謀反,於是提前買通了玄武門守衛,並且比他們早一個時辰帶兵進駐玄武門。

等到太子和齊王帶兵進入玄武門之後,察覺周圍侍衛與計畫不一致,於是想到守衛可能叛變,此時想快速撤回,但為時已晚,秦王從右側殺出,一箭射太子於馬下,後兩軍開戰,李元吉死於李世民手下大將尉遲敬德刀下。

還未察覺異常的李淵,想派人去查看一下兒子們為何還不到,但太監剛一出門就被攔下,李世民及其手下大將佩劍而入。

李世民如實告訴了李淵自己的所作所為,李淵也在此時明白了,自己確實沒有處理好他們兄弟之間的矛盾,承認了太子與齊王的種種罪行之後,拿起玉璽,交給了李世民。

盛世由此 貞觀之治

武德九年,六月六日,唐高祖李淵宣布退位,當上了太上皇,退居大安宮。

在登基大典舉行之前,李世民先以皇族之禮厚葬了李建成與李元吉,並追封諡號。

葬禮當日,李世民當著眾多賢臣武士的面痛哭了一頓;回宮之後,他以太子的身份慰問了父親李淵,並且又加派了許多人守在李淵身邊,並囑咐要事事上心,好生照顧。

此時的李淵年事已高,兩鬢斑白,也只能自己慢慢接受這個現實。

九月四日,28歲的李世民登基,續年號武德,第二年改年號貞觀。

李世民為政廉明,廣納賢臣。就算當時的他身邊有房玄齡、杜如晦、長孫無忌等謀士,秦叔寶、尉遲恭、程咬金等武官,他也想再多招人才為己所用。

某天杜如晦向李世民舉薦了前太子手下魏徵,說此人見識頗廣,善於進諫。

李世民早期就聽聞此人能力超常,一直編入麾下,苦於沒有機會,這下自己掌權,又逢愛臣舉薦,於是即刻召魏徵進宮。

此後,善於勸誡的魏徵效力皇室,傾心輔佐。

十年之後,李世民最喜歡的女兒長樂公主出嫁,陪嫁的嫁妝好幾馬車,寶貝價值連城。

雖說李世民對女兒疼愛有加,陪嫁多了點也是人之常情,但這時候魏徵站了出來,說:「臣覺得這樣不妥。當年您的妹妹永嘉公主出嫁的時候,陪嫁的嫁妝也不過是您女兒的三成,您這樣大張旗鼓未免過分了些。

於是李世民大悟,將嫁妝削減到了合適的分量,並且事後對魏徵加以賞賜。

魏徵去世的時候,李世民每每想起就流淚,於是就有了那句名言:「以銅為鏡可以正衣冠、以人為鏡可以明得失。魏徵就是我的鏡子,現在失去了他我無比痛心!

李世民除了在人才上費盡心思,在製度上也去蕪存菁:

政治上,延續並完善三省六部製,使宰相的權利一分為三:中書省、門下省、尚書省分別對應朝廷政令的起草、審核、執行,三個部門相互制衡。

經濟上,吸取隋末「失民心者失天下」的教訓,運用道家休養生息的思想,減輕農民賦稅,用民避開農時。繼承均田制,但為了大興經濟,於是李世民頒布新法令,讓百姓自發開墾荒地,並且開墾荒地為農民自有。

這極大激發了農民的耕種熱情,農業經濟的繁榮為後期大唐整個社會的繁華,打下了良好的基礎。

外交上,與鄰國交好,把文成公主嫁予松贊乾布,與吐蕃和親。並且與外來交流人員友好相待,讓繁榮的大唐文化暈染了周邊國家。

上述一系列措施,使唐朝很快的發展了起來,出現了百姓夜不閉戶,生活祥和的景象。

某天,坐擁大好江山的李世民,在高牆上與算命大師袁天罡、李淳風談話:「今天叫二位前來,就是想閒聊幾句,雖然眼下這般盛景,但王朝哪有不亡之時,不知二位覺得,我大唐何時會亡呢?

只見李淳風咬緊嘴唇默不作聲,袁天罡開口說:「豬上樹時。」李世民聽了,先是與袁天罡對視了一番,而後開懷大笑。

袁天罡知道但此時的李世民未明白其中真意,但若一語道破天機難免招致禍患。

根據後來的歷史可知,這裡的「豬」指的是天佑年間勢力龐大的一方藩王朱溫,「上樹」是指上了「李」樹,最後朱溫從唐昭宗手裡奪取皇位,唐朝正式滅亡。

但當時風水大師能說出「豬上樹時」這四個字,可能也包含了對此時盛世的無限期望吧。

這個存在289年,歷時21帝的封建王朝,在歷史長卷上,透過各代皇帝執筆書寫了屬於他自己的華麗篇章。