林海音

“爸爸的花兒落了,我也不再是小孩子。”

小說《城南舊事》的結尾,主角英子在趕去醫院見父親最後一面時,望著庭院裡凋謝的夾竹桃,默念出這句話。

這是著名女作者林海音為筆下小英子童年畫上的句號,也是現實中她自己童年的終點。

林海音,1918年3月18日在日本大阪出生,原名林含英,英子就是她在北京(當時叫北平)度過童年時的小名。

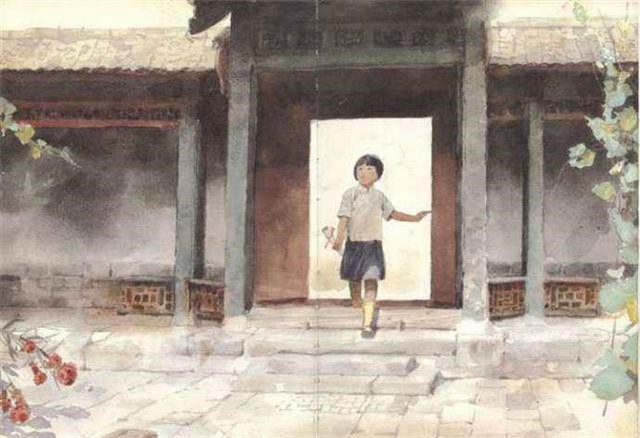

《城南舊事》插圖

《城南舊事》是林海音人到中年時出版的一部以自己7到13歲生活為原型的小說集,影響深遠,乃至於許多人心中林海音永遠都是英子。

但真正屬於林海音的精彩人生,卻是從小說故事結束後才開始。

林海音祖籍廣東蕉嶺,家族很早就遷居至台灣苗栗,是當地的客家望族。

林海音的父親林煥文1917年帶著妻子到日本大阪經商,隔年生下了一個可愛的女兒,這是他們的長女,取名林含英,就是未來的林海音。

林家家底深厚,但林父卻不喜歡經商,他從小熱愛文學,想當作家或記者,這樣的性子當然做不好生意,沒過幾年就關門大吉。

生意失敗並沒有為林家帶來什麼滅頂之災,林父反而是趁機開始追求理想。

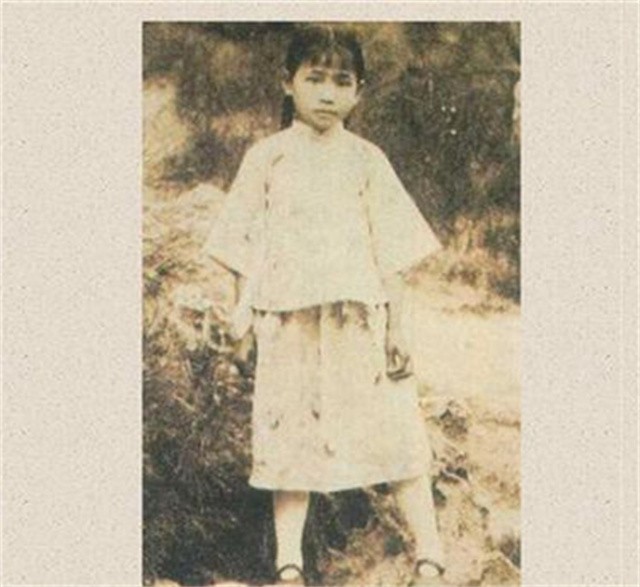

林海音童年時的照片

當時的台灣是日本殖民地,厭惡日本帝國主義的林父不想住在那裡,於是到北京追求理想。

在北京站穩腳步後,林煥文把妻女也接來團聚,此時林海音不過四五歲,之後的二十五年,她都生活在北京。

因而北京這座古都的城市文化,深深影響了林海音的一生。

林海音在北京無憂無慮的生活到1930年,就在這一年日本侵略中國的野心侵入到她的生活,幾乎把她的家摧毀。

1928年日本人為了全面侵占東北,設計暗殺了當時實際控制東北的奉系軍閥張作霖。

雖然之後張作霖的長子張學良透過東北易格河山統一等方式暫時穩住了局勢,遏制住日本侵華的行動。

但日本人的侵略野心已經被越來越多中國人知曉,特別是生活在東北的愛國人士,對此更是感觸日深。

林海音的叔叔此時在大連生活,因為是來自台灣,所以十分了解日本侵略者的兇殘和狡猾,於是秘密加入抗日組織。

可惜很快就被日本人發覺,逮捕他之後,在獄中將其毒殺。

出事後,林煥文就趕去大連,可只來得及給弟弟收屍,親眼目睹手足慘死和日本人的囂張,讓他心如刀割、五內俱焚。

操持完弟弟的喪事後,林煥文就病倒了,他原本肺臟就不好,沉重的打擊和無法紓解的憤怒讓他舊病復發。

纏綿病榻幾個月後,林煥文望著軟弱的妻子、7個稚嫩的兒女和山雨欲來的局勢,含恨閉上了眼睛。

青年林海音

在生病的幾個月裡,林父就不斷把「闖練」(孩子中)你最大」的意識灌輸給身為長女的林海音。

讓林海音小小年紀就完成心理建設,父親不把她當孩子看,她也不會撒嬌逃避:“無論什麼困難的事,只要硬著頭皮去做,就闖過去了。”

於是林海音很小就養成了早熟穩重、充滿闖勁又不愛依賴別人的獨立性格。

父親留給她的,不只是性格的塑造,對文學的熱愛、對新聞的興趣和對日本帝國主義的厭惡,都成了林海音生命和性格的標籤。

《城南舊事》封面

這些特質甚至改變了林海音的命運,並幫助她在成年後獲得了幸福成功的人生。

父親過世後,因為母親沒有工作,所以一家八口除了吃老本,其他經濟來源就是遠在台灣的家族。

林煥文的父親此時還在世,得知兒子過世後,曾經寫信讓媳婦帶著孩子們回家鄉。

林海音從小深得父親痛恨日本殖民侵略的教導,不願意回去接受日本殖民教育,更不想讓弟弟妹妹們連中文都還沒學會就開始學日文。

所以勇敢的寫了一封長信,向祖父闡明了父親生前的意願和他們在北京生活的現狀,成功說服了祖父,讓他們一家留在了北京。

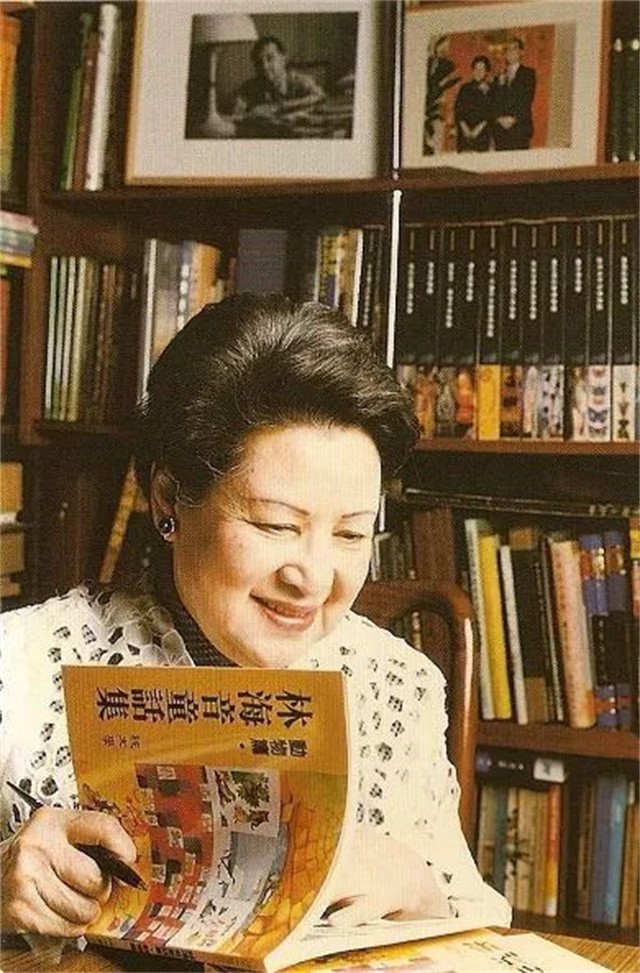

晚年林海音

解決了大問題之後,林海音也毫不猶豫地把家庭日常管理的重擔挑在肩上。

林母黃愛珍15歲就嫁人,所以沒念過什麼書,個性很溫柔,行事甚至有點軟弱,但她自有一份獨特的外柔內剛。

她從來不是一個強勢的女人,丈夫在時依靠丈夫,丈夫去了就服從女兒,但這份柔順又維護了家庭氛圍的和樂,且不帶條件,不拖後腿。

因此林海音雖然13歲就成了家裡的主心骨,幫助母親拉扯養活6個弟弟妹妹。

但她並沒有因為生活的艱難而變得尖酸嚴苛頤指氣使,反倒是養成了大氣爽朗心思細密的性格。

這不得不說有母親的功勞。

林海音

父母除了在性格塑造上給林海音很多正向的影像之外,還給了她一個討喜的好相貌。

1983年上海電影製片廠把《城南舊事》改編成電影,片中的小英子有一雙充滿靈性的大眼睛,皮膚白皙,五官精巧。

雖然這是導演為了角色選擇的形象,但現實中的林海音,從小就是這樣一個討人喜歡的漂亮女孩。

外表靚麗,個性堅強,行事果斷,這讓林海音在校園時代就成了風雲人物。

她在春明女中唸書時,除了努力學習,也熱衷於參與校園活動,特別是戲劇表演,是戲劇舞台的常客。

但林海音登台演戲,並不是為了出風頭,也沒有沉迷於掌聲,選一條當時很時髦的演員之路。

林海音對自己的人生有很清楚的規劃,她要完成父親未竟的夢想,成為記者或作家,靠著手中的筆養家實現自我價值。

林海音

這是林海音的夢想也是現實所必須。

中學畢業時,因為弟弟妹妹都陸續到了受教育的年紀,家中的經濟負擔愈發沉重,林海音想繼續升學的困難越來越大了。

家庭需要她工作和放棄學業貼補家用,可如果選擇其他行業工作,很可能就此失去以知識維持門楣甚至改變命運的通道。

林海音不是普通的花季少女,她沒有盲目選擇人生之路,就在她慎重考慮時,一則招生啟事為她指明了方向。

《世界日報》是民國時華北地區有影響力的大報之一,為了招攬人才擴大規模,1933年投資成立了「北平新聞專科學校」。

林海音夏承楹和家族中的孩子們

由報紙創辦人成捨我親自擔任校長,以普通學校教育和新聞專業的實用課程為教學內容,學費全免,學生在學習之餘在報社擔任實習生。

這項新穎的職業教育嘗試,為許多家計艱難學子打開了一扇窗,其中就包括剛滿16歲的林海音。

能夠繼續學習,又可以直接進入嚮往的新聞媒體工作,節省了自己的教育支出,還能透過稿費貼補家用…

對林海音來說,北平新聞專科學校和《世界日報》簡直就是天堂。

雖然年輕的林海音不知道,其實一開始校長加總編成捨我,不看好她。

林海音夏承楹晚年

北平新專一開始旨在培養有新聞常識和文化基礎的基層工作人員,工作量繁重,經常需要通宵達旦,就體力要求來說並不適合年輕女孩。

成舍我在招生時見過林海音的簡歷,也知道她在女校時的風光,覺得這樣一個既時髦又嬌滴滴的小姑娘恐怕承受不住他要求的工作壓力。

但林海音沒多久,就靠文筆和韌性,讓他刮目相看。

《世界日報》是一份內容品質要求極高的進步報紙,極度注重新聞時效,當天採訪的內容,必須形成稿件刊印。

所以對校對、檢查、印刷等環節的要求都很高,成捨我也要北平新專的學生參與到報紙工作的所有步驟中。

林海音從小練就一筆雋秀的書法,更早早顯露了寫作才能,所以一年級剛念完就進入報社採訪部門實習,還要擔任資深記者的謄寫和校對。

因為稿件量極大,所以林海音常常整夜待在報社。

成舍我白天作為校長看到她在學校裡認真學習,晚上作為總編看到她在報社裡忘我工作,他暗中觀察,想看這個漂亮女孩到底能堅持多久。

沒想到春去冬來,林海音白天認真上課,晚上努力加班,不但毫無疲態,而且所有事情都安排得井井有條,甚至有精力參加學校的排球隊。

林海音(下)

成舍我忍不住問她感受,所有的辛苦林海音沒有多說,只笑著道:“我寫字練得飛快。”

成捨我被打動了,雖然之後對林海音要求更加嚴格,但他和林海音都知道,這是看重尊重和重用的表現。

林海音在北平新專畢業後,直接進入《世界日報》工作,專門負責報紙重要的文教版和婦女新聞採寫,可謂年紀輕輕就獨當一面。

到這時,因為父親過世產生的焦慮、彷彿和恐懼,已經逐漸消減,微弱到可以藏在情緒的最深處。

林海音終於靠自己的努力和才華,避免了一家人回到家鄉寄人籬下或因為失學缺乏謀生能力而受制於人的命運。

而完成這些時,她才不過雙十年華。

命運總是青睞林海音這樣自主、自立、自強的聰明人,於是又送來一份“大禮”,讓她的人生更加圓滿。

像林海音這樣有魅力的年輕女性,身邊從不缺追求者,林海音作為新聞工作者,社會接觸面廣,交際也很多。

林海音夏承楹

追求她的人中,不乏富家子弟或身處高位的人士,但林海音性格堅定,既不被眼前風光或小恩小惠誘惑,也不會屈服於權力地位。

所以從未被一時的虛榮迷惑,行得正坐得端,《世界日報》上下都知道「林小姐」的美名。

其中就有一位默默注意林海音很久的青年編輯。

有一天林海音又在黃昏時分回到報社準備寫稿,打開抽屜發現裡面竟然有一包自己喜歡的蜜餞點心。

林海音略微吃驚,一抬頭看到不遠處,一個身材高挑、五官端正、戴著眼鏡的英俊青年正默默注視她。

林徽因心中微微一動,向青年揚了揚手中的紙包,青年點點頭,目光中深情無限。

原來這包蜜餞點心,是青年偷偷放在林海音抽屜裡,方便她在夜晚加班時吃的。

這不是青年第一次給林海音送來驚喜,林海音也早就注意到這個青年對自己的關心,坦然收下禮物,其實就是對青年心意的回應。

晚年的林海音夏承楹

兩人早已經對彼此的好感心照不宣。

這位沉默的傾慕者叫夏承楹,比林海音大8歲,是《世界日報》的骨幹編輯。

林海音早就注意到夏承楹,因為他和其他文縐縐的書生編輯相比,太與眾不同了。

雖然戴著眼鏡,但夏承楹絕非民國時常見的文弱書生,他自小就是運動健將,游泳、滑冰、排球等運動無一不擅長。

常年運動讓夏承楹身體健壯、行動敏捷,每天趕稿付印的緊張時刻,都能看到他在報社裡奔跑的身影。

不知道是不是因為父親身體羈弱,母親也十分嬌弱,林海音從小就積極參與體育鍛煉,不喜文弱。

她喜歡擁有旺盛生命力的一切,只有健康才能向上,只有精力充沛才能對生命充滿熱情。

林海音夏承楹

從這個角度,夏承楹可算是符合林海音的全部憧憬。

而且夏承楹絕對不是“四肢發達頭腦簡單”,他喜歡運動,完全是因為天資聰穎,別人頭疼的學業和工作,他很輕鬆就能完成。

因為聰明所以減少無用功,因此多出來的時間,夏承楹又用來運動,鍛鍊出的健康體魄和充沛精力,又更利於學習和工作,良性循環。

「世界上最好的補藥莫過於運動,相信使我支持得了每週七天、每天至少八小時工作的主要原因是運動。」

這樣優秀青年的追求,當然讓林海音心動,但因為心動所以患得患失,有一種「甜蜜的焦慮」讓她裹足不前。

夏承楹不僅是個優秀青年,他還是豪門少爺,他的父親夏仁虎曾官至北洋政府財政部次長、代理總長和國務院秘書長,位高權重。

雖然到了三十年代夏仁虎已經棄官歸隱,但依然影響力巨大,擔任了北京大學講師和北京師範大學教授,是當時學術界文化界的名人。

夏家不是暴發之家,家學淵博又人口眾多,三十多人一起生活,是個大家庭。

林海音

林海音知道自己少年喪父,家道中落,並不是這種豪門望族會喜歡的媳婦人選,她的自尊心不能接受被人挑三揀四,所以心已動卻猶疑。

最後打消林海音顧慮的是,是夏仁虎本人,當然這也是夏承楹努力的成果。

夏承楹向父母坦陳愛上一個姑娘,隨即把林海音的家庭、現狀、人品都一一道來,還呈上她發表在報紙上的作品。

夏仁虎聽兒子訴說之後,仔細閱讀了林海音的文章,被那充滿靈氣和力量的文字打動。

這位閱歷豐富又學識淵博的老人,望文知人,明白能寫出這樣充滿正向力量作品的姑娘,必然是性格大氣,格局開闊。

再聽到林海音的身世,得知她13歲喪父後便把家撐起來,而且沒有依賴外援,也沒有自怨自艾,便知道肯定是個有主見有能力的女孩。

夏仁虎的妻子想得更深遠,夏家人口眾多,一起生活時,外來者性格開朗大方十分重要。

林海音夏承楹結婚照

而且總有一天兒子要自立門戶,到時候當家主母有獨立生存的能力,也是必須的。

所以這位小小年紀就撐起一個家的林小姐,是夏家二老心中的完美人選。

最大的顧慮消失後,再也沒有什麼阻礙可以分開林海音和夏承楹,他們很快就從熱戀步入婚姻的殿堂。

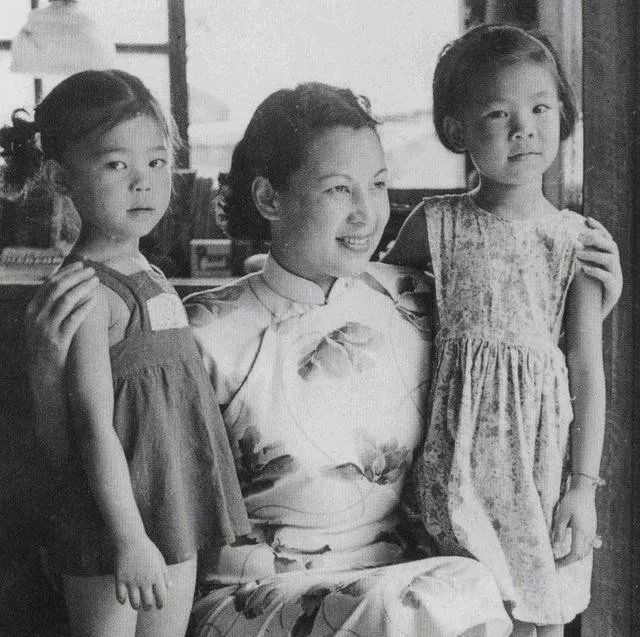

林海音和孩子們

1939年5月13日,林海音和夏承楹在東單三條的協和醫院禮堂舉行了婚禮。

因為夫妻倆都是《世界日報》的得力幹將,林海音更是成舍我的得意門生,所以成舍我旗下的媒體人幾乎是傾巢而出,全員捧場。

夏承楹更是朋友眾多,求學時的校友、各種體育比賽時結識的好友,再加上夏仁虎從政和教學時的相識,一場婚禮堪稱文化界的盛事。

美好的婚禮也是之後幾十年相濡以沫幸福生活的開端。

因為志同道合、興趣相投、彼此尊重,林海音和夏承楹的婚姻一直平順美滿,婚後不久就生育了兩個可愛的孩子。

夫妻兩人對孩子的教育就如他們對彼此新聞和文學事業的支持一樣,依然是步調一致,勁向一處使,把一對子女都培養成才。

女兒夏祖麗繼承林海音衣缽,成了作家和編輯;兒子夏祖焯前半生是工科博士,後半生是文科教授,成為優秀學者。

就好像北平新專求學時,林海音不但學業出眾工作努力而且文體開花一樣,她在照顧子女和家庭的同時從沒有放下事業和創作。

無論在北京或台灣,她都沒離開新聞事業,除了受聘於各家刊物作專職新聞人外,還創建了純文學月刊和出版社,擔任發行人和出品人。

同時,文學創作方面更因為閱歷的豐富愈加成熟,代表作《城南舊事》被評選為亞洲周刊「二十世紀中文小說一百強」。

林海音夏承楹攜手一生

林海音一生就沒有忘記父親在病榻上對她的教誨:“英子,闖練闖練。”

她一生不求不靠,目標堅定,勇往直前,從不「混」日子,也從不「糊弄」活,所以活得清清楚楚,日子也因此紅紅火火。

2001年12月1日,林海音因中風病逝於台北,去世時,心愛的丈夫、女兒和兒子都陪伴在她的身邊。

當林海音再次與父親重逢時,想必可以自豪地對他說:父親,這一輩子,我闖過來了。