公子州吁,我們也不妨稱呼他為“公子”,因為他是衛莊公的兒子,在春秋體例當中,現任國君之子就叫作公子,現任國君之孫就叫作公孫。

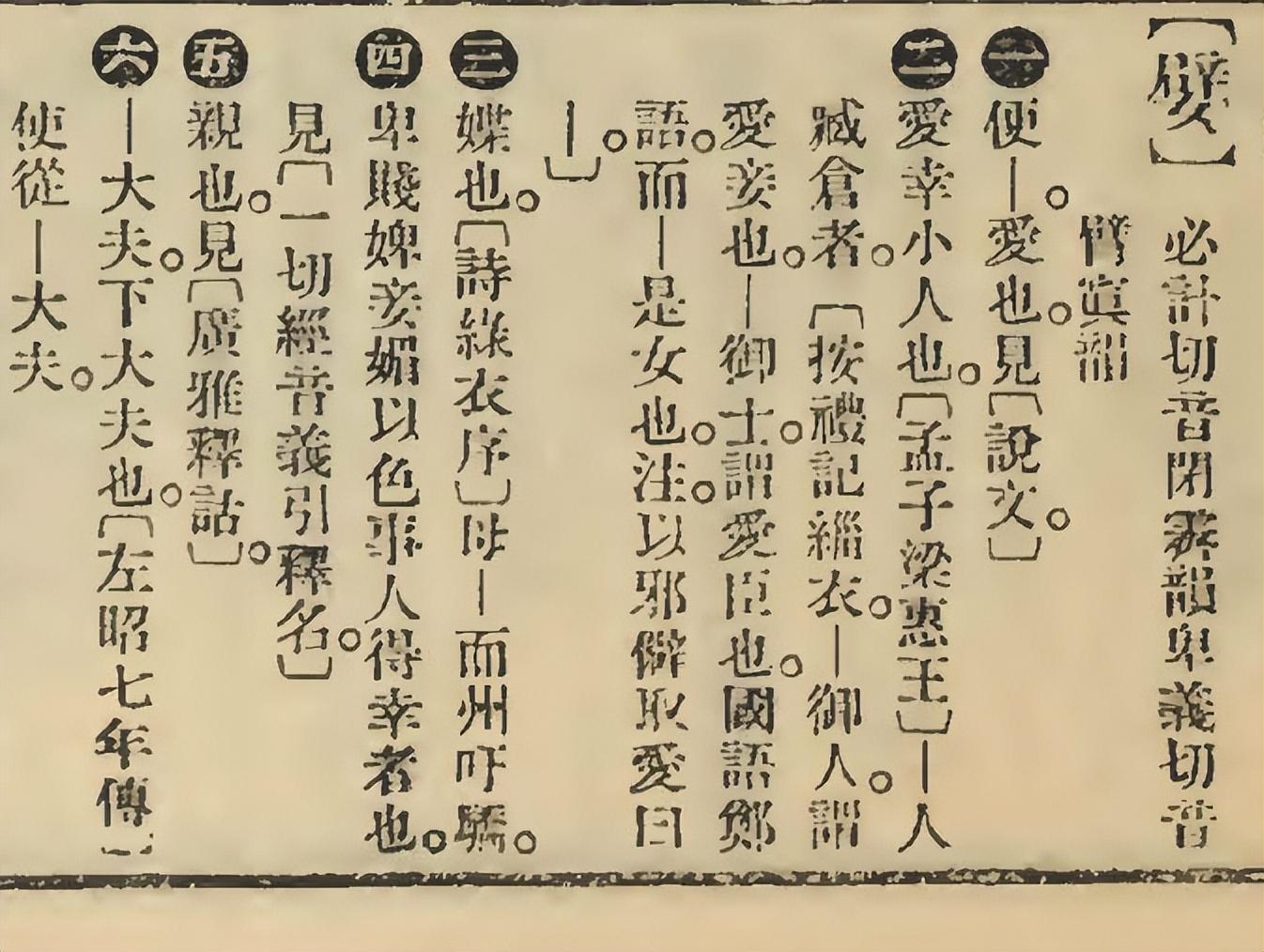

但州吁同時又是“嬖人之子”,“嬖”字從辛,辛者刃也,其本意應該是奴隸之屬。春秋時期“嬖”的含義已經不是奴隸了,《中華大字典》中有一條解釋很切合,所謂“卑賤婢妾媚以色事人得幸者”。

通過這個字我們也能稍窺春秋時期東方國家君主的婚姻制度,蓋有妻、有媵、有妾、有嬖,妻一般都是盟國的宗室之女,媵是夫人的陪嫁姐妹侄女,妾一般出身較低且沒有任何政治地位,屬於國君的私有財產,嬖則應當是身份低賤的侍女,類似於《紅樓夢》裡的使喚丫頭或粗使丫頭。

由此看來,公子州吁籲本是丫頭生的,這個丫頭可謂是逆天改命了,在那種卑賤的生活環境裡能上位成為衛莊公的寵嬖,而且還生下了一個兒子,可見這位出身低賤的老夫人實在不簡單,其心術機謀亦可想而知。

衛莊公的夫人莊姜,是齊國太子得臣的妹妹,也就是齊莊公的女兒,據說她長得傾國傾城之貌,可惜一直沒有兒子。於是,衛莊公又從陳國娶了厲媯,厲媯的妹妹戴媯為媵,那麼厲媯是妻還是妾呢?我覺得也是妻,《說文》解釋“妾”字曰:“女為人妾,妾不娉也”,以當時衛國與陳國的關係,不可能不聘,所以厲嫗應該也是妻。

由此也可以推知,我國古代春秋時期,至少在國君之間是存在「一夫多妻」制度的,婚嫁是國與國之間結盟的重要手段,為了維護盟國之間利益,作為妻的盟國女子應該具備一定的政治地位,例如兒子可以被立為太子。百年以後的“葵丘之盟”,諸侯國之間有一條重要的約定,就是“勿以妾為妻”,這都是為了保障同盟國的政治利益。

厲媯為衛莊公生有一子,這是衛莊公唯一的嫡子,所以《春秋》稱其為孝伯,只有嫡子才能參與“伯仲叔季”的排行,比如鄭莊公寤生的同母弟弟段又被稱為叔段。可惜孝伯早死了,“孝”是他的諡,所以衛莊公沒有嫡子。

這種情況之下,儲君自然要從出身高的媵所生的兒子中選擇,厲媯的妹妹戴媯的兒子公子完就成了最優選擇。但是戴媯畢竟不是妻,所以他的兒子本來是沒有資格立為太子的,所以正妻莊姜就把公子完收到自己的名下,這樣公子完就變成了名正言順的嫡長子。

這種情況之下,如果衛莊公去世,公子完就變成了理所當然的繼承人。但是,衛莊公卻遲遲不肯立他為太子,因為公子完的繼承權是基於禮法而獲得的,並不是出於衛莊公自己的意願和喜好,衛莊公喜歡的兒子是嬖人生的州吁,也可見這位嬖人有多牛。

這是歷代君王的立儲時常遇到的問題,衛莊公是喜歡州吁的,但是州吁是嬖人所生,從法理上來說沒有成為太子的資格。面對這種情況,衛莊公猶豫不定,只是一味地寵溺縱容州吁,而州吁竟然公然地培養自己的軍事力量。

這種情況明顯的就是致亂之源,在國君老邁的情況下,國家的士大夫階層都會為自己尋求後路,如果早定太子,那麼他們自然就會向太子表忠心,這樣在老國君死後權力就可以得到自然的過度。

可衛莊公的這種遲疑不定和對公子州吁的縱容,就會讓士大夫們無所適從。如果遵從法理輔佐公子完,則怕衛莊公立州吁為儲,如果遵從衛莊公的喜好輔佐州吁,則擔心州吁最終被法理所擊敗。一旦發生暴力奪權事件,對於站錯隊的人來說,他們的家族可能會面臨滅頂之災。

但是政治站隊在所難免,只不過在這種情況下,為了避免自己站錯隊,已經站好隊的士大夫就會竭力為自己輔佐的公子爭取繼位權力,這樣一來蕭牆之禍再所難免。在衛莊公的後期,聰明人都已經看到了這種政治危機。

所以,衛國貴族老臣——大夫石碏就向衛莊公提出了勸諫,明確地指出了這一點,但是衛莊公根本就不聽。石碏甚至說,如果你要是喜歡州吁的話,你可以把他立為太子,但是不要像現在這樣不清不楚。

衛莊公不是不想立州吁,但是立州吁是不合乎禮法的,這個時候畢竟還是處於春秋的初年,周朝的禮法制度對諸侯還有很大的約束力。再者說了,如果立州吁為太子,齊國和陳國也是不會同意的。這些事情石碏不是不知道,但是他還是提出了立州吁的建議,一來是為了維護國家的穩定,二來是試探衛莊公的態度。

結果,衛莊公拒絕了石碏的勸諫,依然是對州吁採取放縱態度,這樣就給很多人釋放出了一個虛假信號:衛莊公寧可冒著國家混亂的風險,也不肯立公子完為太子,也不肯對州吁進行稍加約束,是不是說明衛莊公心裡選擇的繼位人是州吁呢?

在這種背景之下,很多人都選擇了投靠州吁,這其中就包括石碏的兒子石厚,《左傳》對於石厚“與州吁遊”的記載是緊接在衛莊公否定了石碏的建議之後的。

石厚是年輕一代的士大夫,對於禮法制度沒有太多的顧慮,另外因為老一輩的壓制,在衛莊公時並沒有機會嶄露頭角。所以,在權力更迭的這種關鍵時期,他選擇搭上公子州吁這輛快車,希望能藉這個機會出人頭地。

而石碏本就是衛國貴族重臣,只要衛國的君主權力可以順利過渡,他的地位就能得到保障。所以,在州吁崛起的背後,石碏看到的是機會背後的危機。

所以,他禁止兒子石厚和州吁籲從過密,石厚對老父親的勸說則是充而不聞。一個當權的父親管不了兒子,只能說明一個問題,說明石碏似乎並沒有盡全力地去阻止,是不是石碏也想透過兒子押一押州吁籲這個寶呢?我們不得而知。

不過有一點是非常奇怪的,石碏在衛莊公活著的時候並沒有告老,公子完繼位以後卻告老,按理來說公子完繼位應該正是他想看到的才對呀。

這樣一來,石碏告老的動機就不是那麼簡單了,他在衛莊公沒有接納他建議的時候沒告老,那個時候國家局勢面臨著很大的風險和變數,他卻始終裹在朝局之中。

到了公子完順利繼位,朝局已經安定了的時候,他反而告老,離開了權力的中心。這是不是因為石厚和州吁籲的交往而避嫌呢,亦或者因為當初建議過衛莊公立州吁為太子而明哲保身?

那麼這是不是說明,石碏當初也入過州吁一股呢,石厚當初跟州吁籲交往,他沒能阻止,是不是故意睜一隻眼閉一隻眼呢?

不過,有一個事實是非常清楚的,石碏一族在衛莊公晚年的爭儲事件中受到了牽連,在衛宣公繼位後就淡出了權力中心,衛宣公在位十六年,石碏一族就越來越被邊緣化。

魯隱公四年(前719年)春,州吁籲殺了衛宣公,自立為君,這是春秋弒君第一案,石厚自然受到了州吁籲的重用,根據《史記•衛康叔世家》記載,本已遠離朝堂的石碏也假意向州吁籲。不管是不是假意,事實是明顯的,州吁的篡位成功,讓石碏父子又重新得勢了。

州吁弒君從禮法上來說是嚴重的犯罪,所以不管對內還是對外,他都需要有個交代。對外,他選擇向周邊的宋、陳、蔡、魯等國示好,對內,則是選擇向鄭國發動戰爭藉以轉移國家內部的矛盾。

州吁籲即位半年,對鄭國發動了兩次戰爭,第一次是聯合宋、陳、蔡三國,圍鄭邑東門五日而還,顯然這次戰爭目的並不是為了攻打鄭國,而是為了鞏固自己在國內的地位。第二次攻打鄭國,除了宋、陳、蔡三國以外,又拉攏了魯國的公子羽父,這次和鄭國的步兵接戰獲勝,州吁籲有了勝利之名就罷師回國。

半年的時間,州吁籲一直在試圖取悅國人和士大夫,降低自己弒君篡位的不良影響,鞏固自己衛國國君的地位,但是很顯然他是失敗的。

這種情況下, 州吁籲的地位岌岌可危,一個弒君的亂臣賊子在一個痛恨他的國家裡,遲早會有一場流血的變亂,到那個時候石厚父子恐怕會首當其衝。

拋開道德不談,石碏是個性格堅忍且老謀深算之人,衛莊公死後他忍了十六年,如果說他從此對政治不感興趣,州吁篡位後他為什麼又跳出來呢?目的很明顯,他是想在這場政治漩渦之中保全自己的家族,因為如果州吁倒台了,石碏一族很自然的就會遭到清算。

所以,當他發現州吁籲沒有能力穩定局面以後,他果斷地選擇主動促使州吁籲倒台,因為這個時候他不得不站出來。

據《左傳》載,石厚問父親石碏,怎樣才能幫助州吁穩定民心,石碏說:“朝見周天子,取得天子的認同就可以了,陳國現在正受到周王的寵信,你可以和州吁一起去陳國,讓陳國向周天子請求州吁朝見,必然可以實現”。

於是,石厚就和州吁一起出使陳國,而石碏則事先派使者去陳國,定下了擒拿二人的計劃。最後,衛國人派右宰醜殺掉了州吁,這是國家行為,而石碏派他的家宰到陳國殺掉了他的兒子石厚,這屬於石碏的個人行為。

石碏為中華詞庫貢獻了「大義滅親」一詞,但虎毒不食子,照理來說,石碏此時已經掌權,再加上他除掉州吁籲的功勞,完全可以保下來他的兒子石厚,但是他卻沒有這麼做,這裡面其實無關道德。

石厚跟州吁籲牽涉得太深了,如果石厚活著,石碏一族的污點就洗不掉,石碏殺州吁籲的理由就名不正言不順,在後續的衛君繼位以後,難免會給石碏家族留下後患,所以這才是他不得不殺石厚的原因。

石厚一死,石碏一族的地位和榮耀得以保全。

為什麼陳國肯要聽石碏的話呢?一來是因為州吁籲繼位以後,恃強凌弱,兩次脅迫陳國攻打鄭國;二來州吁籲本有篡位之名,又不得民心,誅殺叛逆可以增加陳國的影響力,也可以為後續的衛國國君樹立恩德;三者被州吁籲殺死的衛桓公,母親戴媯是陳國的宗室之女,所以陳國和州吁之間還有著一層家仇。