根據《清史稿》記載,清高宗乾隆皇帝愛新覺羅.弘曆,享國日久,常有言,年至八十六歲即歸政。乾隆六十年,高宗弘歷下詔曰:「自古帝王內禪,非其時怠荒,即其時多故,倉猝授受,禮無可採。今國家全盛,其詳議典禮以聞。

乾隆皇帝二十五歲登基,凡在位六十年,他深思熟慮後決定將皇位禪讓於皇十五子愛新覺羅.永琰,既嘉慶皇帝。從他下喻群臣的詔書中可以看出,乾隆皇帝面對禪讓還不忘對自己“表贊一番”,一不是荒廢怠政而辭位,二不是天下巨變被迫讓位,而是在國家「躬逢盛事」之時,自身「十全武功」成就之際將皇位禪讓於嘉慶。有別於唐宋兩代禪位的帝王,他要求群臣詳細議定禮儀流程,絕不可「禮無所採」。

乾隆皇帝二十五歲登基,凡在位六十年,他深思熟慮後決定將皇位禪讓於皇十五子愛新覺羅.永琰,既嘉慶皇帝。從他下喻群臣的詔書中可以看出,乾隆皇帝面對禪讓還不忘對自己“表贊一番”,一不是荒廢怠政而辭位,二不是天下巨變被迫讓位,而是在國家「躬逢盛事」之時,自身「十全武功」成就之際將皇位禪讓於嘉慶。有別於唐宋兩代禪位的帝王,他要求群臣詳細議定禮儀流程,絕不可「禮無所採」。

這次禪位大典也成為一向好大喜功的干隆皇帝為自己舉辦的一次奢華無比的政治告別儀式(退位還是沒放權)和一場隆重的光榮退休的慶典。

這次禪位大典也成為一向好大喜功的干隆皇帝為自己舉辦的一次奢華無比的政治告別儀式(退位還是沒放權)和一場隆重的光榮退休的慶典。

禪位詔書下達後,朝廷吉定儲位,以明年為嘉慶元年。禮臣商定好禪位大典的禮節並詳細訂定流程。

首先在禪位大典前,派遣官員祭告天地太廟社稷,並在大典當日有司各部設立,禮儀法規,儀仗鹵薄,具體如下:

首先在禪位大典前,派遣官員祭告天地太廟社稷,並在大典當日有司各部設立,禮儀法規,儀仗鹵薄,具體如下:

在太和殿設太上皇御座,正中設寶案,大殿左右設長條大幾案,在寶案稍南,東西兩側擺放。大殿東楹另設詔案,西楹設表案,南北擺放,大殿一進門設嗣皇帝永琰的拜位,並鋪設拜褥。

殿外,在太和殿丹陛中設黃案,殿前陳儀仗鹵簿,太和門外設步輒。午門外依序陳設五聶、馴象、仗馬、黃蓋、雲盤等大駕滷薄。 太和殿簷下設中和韶樂,門外丹陛大樂。

殿外,在太和殿丹陛中設黃案,殿前陳儀仗鹵簿,太和門外設步輒。午門外依序陳設五聶、馴象、仗馬、黃蓋、雲盤等大駕滷薄。 太和殿簷下設中和韶樂,門外丹陛大樂。

大典開始前,內閣學士奉傳位詔書陳列於大殿內的東案(詔案),禮部官員陳列賀表於西案(表案),大學士等前往乾清門請皇帝禦寶擺放於大殿內的左側幾案。

大典開始前,內閣學士奉傳位詔書陳列於大殿內的東案(詔案),禮部官員陳列賀表於西案(表案),大學士等前往乾清門請皇帝禦寶擺放於大殿內的左側幾案。

當朝大學士二人別立於太和殿兩簷下,朝廷王公百官依序站立。外藩朝鮮、安南、暹羅、廓爾喀諸國使臣位列班末。

此時,欽天監官員前往乾清門稟報時辰,嗣皇帝嘉慶身著朝服駕出太子居住的氍慶宮。同時後扈內大臣二人(負責皇帝侍衛和出行工作的大臣,又稱扈從大臣,一名是御前大臣,另一名為領侍衛內大臣)率侍衛二十人乾清門外集合。

此時,欽天監官員前往乾清門稟報時辰,嗣皇帝嘉慶身著朝服駕出太子居住的氍慶宮。同時後扈內大臣二人(負責皇帝侍衛和出行工作的大臣,又稱扈從大臣,一名是御前大臣,另一名為領侍衛內大臣)率侍衛二十人乾清門外集合。

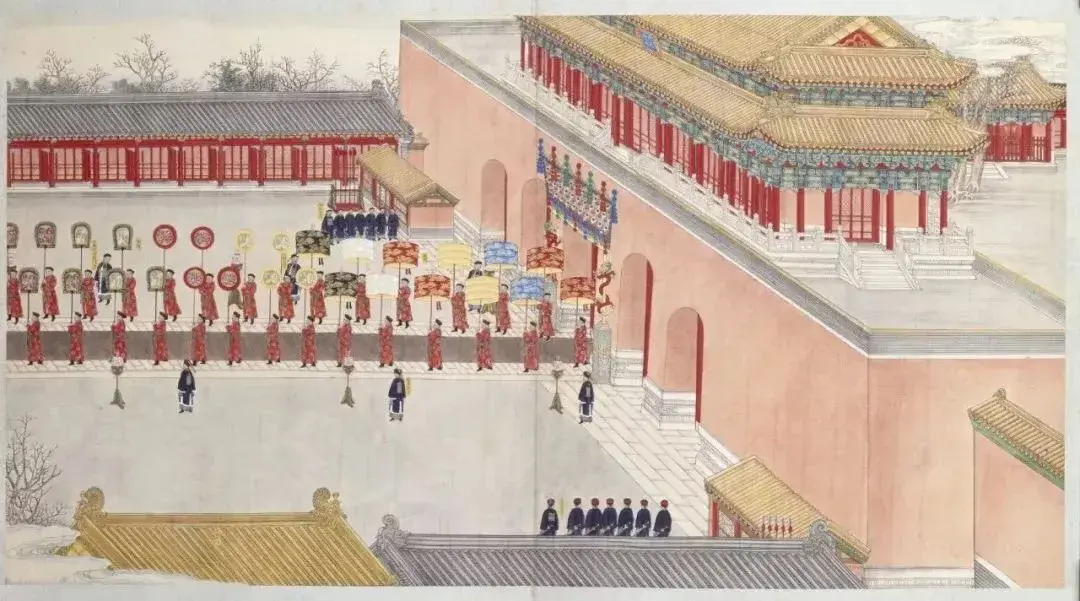

禮部設導引官二人,立於門階下,設前引大臣十人立於太和殿殿後階下。即將八十六歲,身著大清皇帝禮服的太上皇乾隆帝乘肩輿起身前往太和殿,嗣皇帝嘉慶帝則有禮臣引導跟隨在太上皇之後。

禮部設導引官二人,立於門階下,設前引大臣十人立於太和殿殿後階下。即將八十六歲,身著大清皇帝禮服的太上皇乾隆帝乘肩輿起身前往太和殿,嗣皇帝嘉慶帝則有禮臣引導跟隨在太上皇之後。

就在這時,午門左鐘右鼓,鐘鼓齊鳴,太上皇乾隆皇帝到達太和殿,但並不臨朝。而是到太和殿後降下肩輿,在太和殿後的中和殿升座,嗣皇帝嘉慶也在中和殿殿內西側侍立。鴻臚寺的官員首先要引導大典的執事大臣按班排列先行參拜乾隆皇帝,不唱不贊不奏樂,眾人臣向太上皇帝乾隆行三拜九叩大禮。

就在這時,午門左鐘右鼓,鐘鼓齊鳴,太上皇乾隆皇帝到達太和殿,但並不臨朝。而是到太和殿後降下肩輿,在太和殿後的中和殿升座,嗣皇帝嘉慶也在中和殿殿內西側侍立。鴻臚寺的官員首先要引導大典的執事大臣按班排列先行參拜乾隆皇帝,不唱不贊不奏樂,眾人臣向太上皇帝乾隆行三拜九叩大禮。

禮畢後,有司侍班的大臣退出中和殿,在外朝各就各位,中和韶樂作奏元平章,中國歷史上極少的以“上古堯舜式”的禪讓皇位大典正式開始了。

禮畢後,有司侍班的大臣退出中和殿,在外朝各就各位,中和韶樂作奏元平章,中國歷史上極少的以“上古堯舜式”的禪讓皇位大典正式開始了。

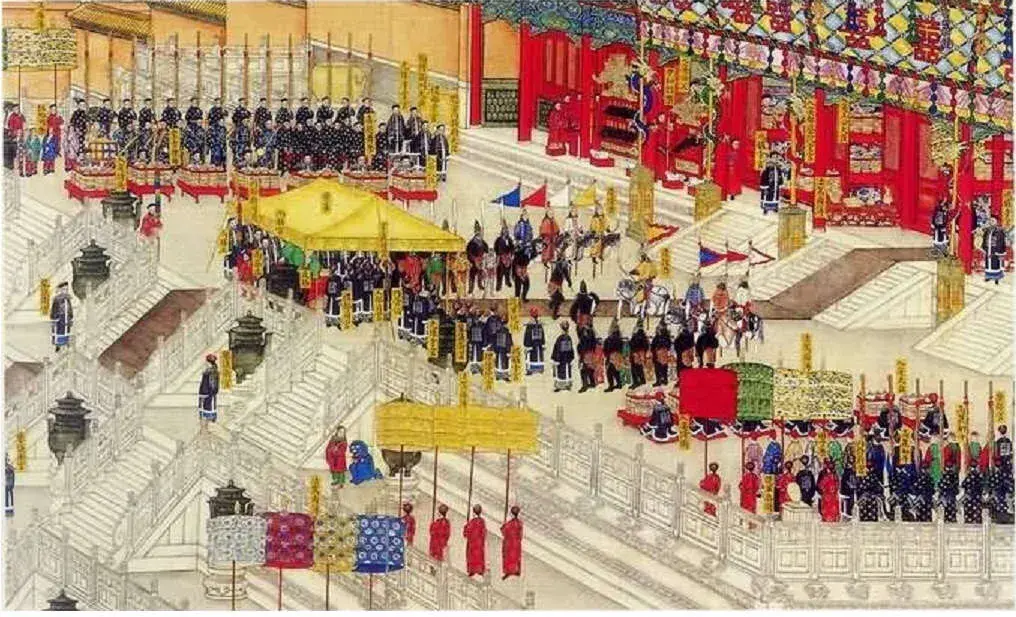

太上皇帝乾隆步入太和殿升座,嗣皇帝嘉慶侍立在大殿西側。樂止,隨著太和殿階下肅穆的三次鞭鳴。丹陛大樂作奏慶平章。

嗣皇帝嘉慶前往太和殿拜位站立,親王,郡王,貝勒,貝子,國公立丹陛上,文武百官及陪臣立丹墀下(丹陛下的台基)。禮部讚唱官讚:「跪」!嗣皇帝嘉慶(永琰已轉變為愛新覺羅·顒琰)率群臣跪下。讚唱官讚:“宣表”,宣表官手捧表詔到太和殿簷下正中跪下,大學士二人跪於宣表官左右展開奉表,樂止,宣表。

嗣皇帝嘉慶前往太和殿拜位站立,親王,郡王,貝勒,貝子,國公立丹陛上,文武百官及陪臣立丹墀下(丹陛下的台基)。禮部讚唱官讚:「跪」!嗣皇帝嘉慶(永琰已轉變為愛新覺羅·顒琰)率群臣跪下。讚唱官讚:“宣表”,宣表官手捧表詔到太和殿簷下正中跪下,大學士二人跪於宣表官左右展開奉表,樂止,宣表。

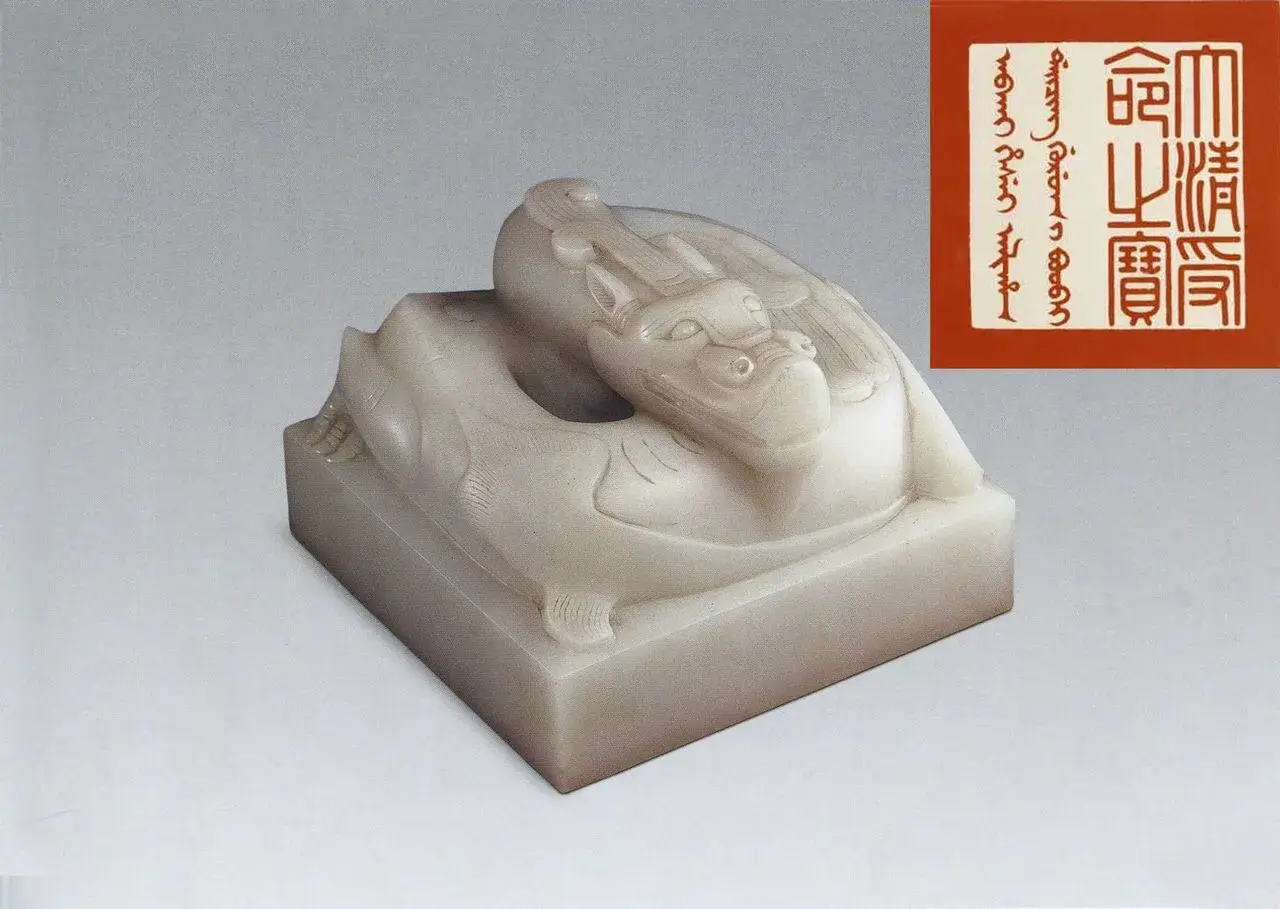

宣布完畢後,將錶詔放回原案,退出。贊禮官贊「興」(起身),嗣皇帝嘉慶退再次立左旁(大殿西側),大學士二人在太和殿禦階前跪下,左側大學士請皇帝禦寶,跪奉太上皇帝。太上皇帝乾隆親自把禦寶授予嘉慶皇帝,嘉慶皇帝跪受皇帝之寶。接著嘉慶將禦寶交給右側大學士,大學士跪接禦寶,將其陳放於大殿右邊的幾案之上。

宣布完畢後,將錶詔放回原案,退出。贊禮官贊「興」(起身),嗣皇帝嘉慶退再次立左旁(大殿西側),大學士二人在太和殿禦階前跪下,左側大學士請皇帝禦寶,跪奉太上皇帝。太上皇帝乾隆親自把禦寶授予嘉慶皇帝,嘉慶皇帝跪受皇帝之寶。接著嘉慶將禦寶交給右側大學士,大學士跪接禦寶,將其陳放於大殿右邊的幾案之上。

嘉慶皇帝前往拜位,樂作,贊禮官讚唱:「跪(跪下),叩(磕頭),興(平身),嘉慶率群臣向太上皇帝乾隆行九叩禮。

嘉慶皇帝前往拜位,樂作,贊禮官讚唱:「跪(跪下),叩(磕頭),興(平身),嘉慶率群臣向太上皇帝乾隆行九叩禮。

朝鞭再次三鳴,中和韶樂作奏和平章。太上皇帝還宮。內監有司提前設置了禮樂和儀仗,太上皇帝乾隆駕返內廷(他為自己修了養老居所寧壽司),再由公主,福晉,暨皇孫、皇曾元孫以及為封爵者,覲見行禮慶賀。

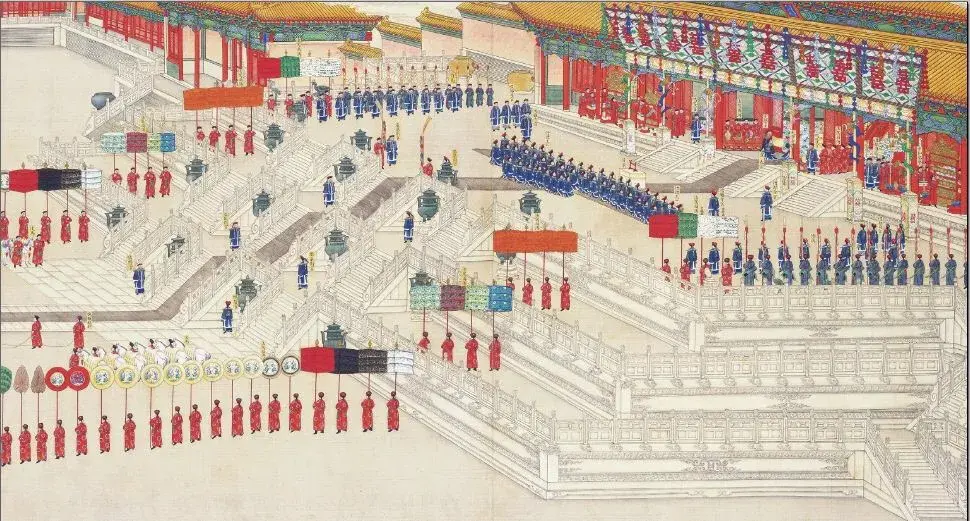

嘉慶皇帝在禪位大典結束後,馬上就要著手登基儀式。他將朝服更換為大清皇帝禮服,前往保和殿暖閣。內閣學士提前將禪位詔書及皇帝禦寶陳太和殿中案,禮部官將登極賀表陳東案,扈引大臣集合於保和殿外。

嘉慶皇帝在禪位大典結束後,馬上就要著手登基儀式。他將朝服更換為大清皇帝禮服,前往保和殿暖閣。內閣學士提前將禪位詔書及皇帝禦寶陳太和殿中案,禮部官將登極賀表陳東案,扈引大臣集合於保和殿外。

欽天監報時,大清朝新的「主人」嘉慶皇帝禦中和殿。執事者按班提前向新皇帝行三跪九叩大禮,不讚不唱不奏樂,禮畢後嘉慶皇帝前往太和殿升座,舉行嘉慶登基大典。

欽天監報時,大清朝新的「主人」嘉慶皇帝禦中和殿。執事者按班提前向新皇帝行三跪九叩大禮,不讚不唱不奏樂,禮畢後嘉慶皇帝前往太和殿升座,舉行嘉慶登基大典。

類似禪位大典的登基大典也經過中和韶樂作樂,止樂,宣表,行禮等流程。禮畢後群臣退立復位。 大學士進太和殿奉登基詔書,出太和殿中門,太和門中門,午門中門,端門中門,到達天安門,禮部尚書跪接嘉慶登基詔書,平身後將詔書奉置於黃案,群臣行三叩禮。之後將詔書陳於雲盤(雲朵漆盤),儀製司一人跪接雲盤,平身後從天安門中道出。大禮禮成,群臣退出,嘉慶帝還後宮。大學士等前往乾清門將皇帝禦寶送還,禮部恭鐓詔書頒詔,#傳諂天下而定。

類似禪位大典的登基大典也經過中和韶樂作樂,止樂,宣表,行禮等流程。禮畢後群臣退立復位。 大學士進太和殿奉登基詔書,出太和殿中門,太和門中門,午門中門,端門中門,到達天安門,禮部尚書跪接嘉慶登基詔書,平身後將詔書奉置於黃案,群臣行三叩禮。之後將詔書陳於雲盤(雲朵漆盤),儀製司一人跪接雲盤,平身後從天安門中道出。大禮禮成,群臣退出,嘉慶帝還後宮。大學士等前往乾清門將皇帝禦寶送還,禮部恭鐓詔書頒詔,#傳諂天下而定。