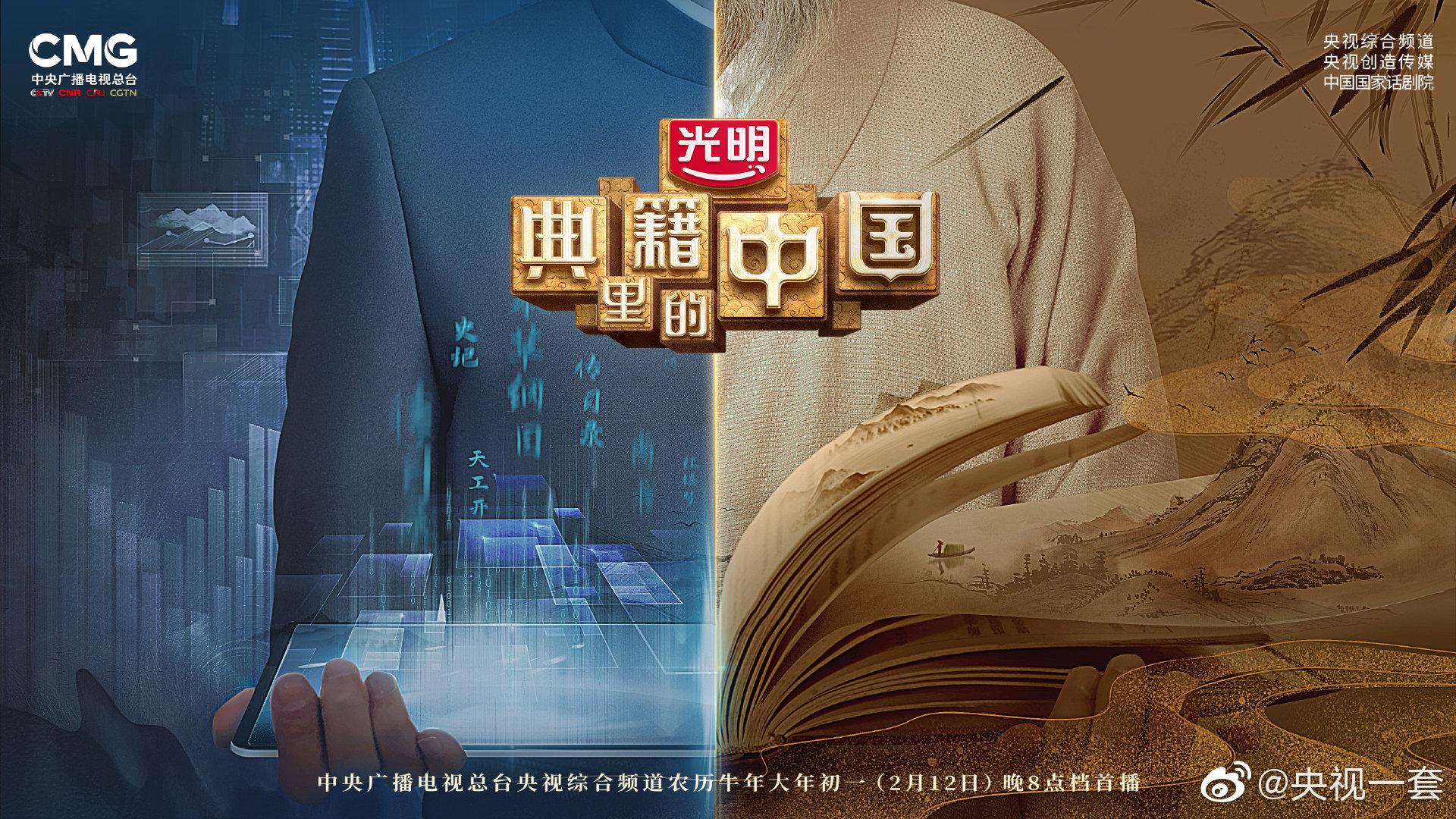

2月12日,農曆牛年大年初一,中央廣播電視總台推出的大型文化節目《典籍裡的中國》在央視綜合頻道迎來首播,央視頻、央視網等新媒體平台同步播出。

從古書典籍讀懂中華文明

作為文化節目的領導者,央視的每一次創新都對綜藝市場產生重要影響。近幾年,央視始終走在文化節目創新前沿,大力開拓文化節目領域,不斷挖掘詩詞文博外的創作空間。

《典籍裡的中國》聚焦《尚書》《論語》《孫子兵法》《楚辭》《史記》等享譽中外、流傳千古的典籍,展現其中蘊含的中國智慧、中國精神和中國價值,講述感人至深的傳承故事。節目透過時空對話的創新形式,依托典籍的文化IP,另闢蹊徑捕捉典籍中的亮點,以典籍為脈絡,串聯起中華文明史的文化之鏈,構建成深刻的文化傳播、交流的歷史圖譜。

《典籍裡的中國》創新設立出「歷史空間」「現實空間」兩大舞台創新節目形態,並以跨越時空對話的形式營造了「故事講述場」。邀請知名導演擔任影視指導,實力派的影視嘉賓進行故事演繹,結合環幕投屏、AR、實時跟踪等舞台技術,展現五千年曆史長河中經典書籍的誕生源起,流傳傳承書中的閃亮故事。

網友:倪大紅演的伏生回眸讓人淚目

2月12日,第一期節目《尚書》播出後引發網友熱議。據了解,創作團隊之所以選擇《尚書》作為節目的“開篇”,是因為其流傳了兩千多年,素有“政書之祖,史書之源”的美譽,它構建了古老文明的知識體系,也因此成為最早被翻譯到西方的典籍之一。

為了對典籍進行兼具通俗性與藝術性的“電視轉碼”,僅第一期節目《尚書》,創作團隊就諮詢了65位相關專家,查詢了68本相關書籍和上千篇論文,整理了數百萬字的資料,劇本前後修改了53個版本。

在這集節目中,演員倪大紅扮演的「護書人」伏生成為講述書中故事、解讀書中思想要義的串聯人物,撒貝寧則以「當代讀書人」的身份與伏生成對談,陪伴他「穿越」到兩千多年後的今天,看今人如何讀《尚書》、學《尚書》、傳《尚書》。

倪大紅憑藉著精湛的演技,生動講述了秦末動亂年代,伏生與家人捨命護《書》的故事。縱然亂兵刀劍相向,縱然天降大雪,他們也不忍《書》損毀一絲一毫,伏生妻、子也都為保護《書》犧牲了自己的生命。

在節目中,倪大紅演的伏生因亂世之中《書》未能保全而自責嗚咽,讓撒貝寧忍不住落淚,屏幕外的網友也被這一幕深深打動。節目播出後,倪大紅飾演的伏生在社群網路上引發關注熱議,網友紛紛表示,伏生的故事「令人淚目」。

《尚書》歷經無數學者先賢薪火相傳,如今藏於中國國家圖書館。撒貝寧攜伏生跨越千年來到今天,伏生被眼前的場景所震撼,看到如今典籍人人可讀,《尚書》代代相傳,他感慨萬千:「《書》有了你們的傳承,我放心了。透過「當代讀書人」和「古代讀書人」跨越時空的古今對話,古代典籍得以在電視節目中達到電影級呈現,這種新穎的表達方式讓廣大受眾尤其是年輕受眾對典籍的主旨思想看得懂、聽得進。

「王炸」綜藝又上新!媒體、學者紛紛按讚

近幾年,央視文化類節目已成為文化綜藝市場的風向標,有網友稱此類節目「一出就是『王炸』」。

《文匯報》發表文章提到,《典籍裡的中國》在歷史空間中採用影視化拍攝手法,對典籍的故事進行視覺化呈現,這種戲劇化結構、影視化表達的形式,為廣大受眾尤其是年輕受眾提供了博覽典籍故事、讀懂典籍思想,更能認識中華文明博大精深的平台。

人民日報、中國青年網、《貴州日報》、遼寧日報旗下《半島晨報》等多家專業媒體紛紛援引觀點稱,「正是因為有了無數‘伏生’,華夏文明才能弦歌不輟學」。

北京師範大學文學院教授、博士生導師康震表示,首期節目《尚書》劇本寫得好、導演水平高、人物性格鮮明,幾場戲起伏跌宕,高潮迭起,戲劇性很強,同時又精準地傳遞出《尚書》蘊含的精神。

康震認為,近年來,越來越多的人熱衷於走近中華優秀傳統文化,一方面是因為當代人有著對精神文化溯源尋根的渴求,另一方面也離不開全社會對古老中國智慧創造性轉化和創新發展的價值引導。

在這個特別的春節,品味《典籍裡的中國》這場“文化盛宴”,不僅讓遠隔千山萬水的人們彼此心心相連,也讓當代中國人跨越時空與華夏先賢們心靈相連。