秦王政二十年(前227),刺客荊軻奉燕太子丹之命攜帶燕國地圖、樊於期首級出發前往秦國都城咸陽,臨行前高唱道:“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還。”然而,背負著巨大使命的荊軻沒能完成任務,儘管通過“圖窮匕見”搶占先機,卻還是被措手不及的秦王成功反殺,刺殺以失敗告終。

現今,世人常嘆息於荊軔刺秦的失敗,並將其視為英雄,但為了說服荊軔投效燕太子丹,好友田光自刎而死;為了換取被秦王接見的機會,樊於期甘願獻上首級;為了讓荊軒心滿意足、不留遺憾,燕太子丹更不惜挖出千里馬的肝、砍下美人的雙手作為禮物。儘管如此,荊軒仍是先拒絕刺秦,又在勉強接受後遲遲不肯動身,最終還錯失良機導致行動徹底失敗。如此看來,被《史記·刺客列傳》記載的五人當中,豫讓儘管也是刺殺未遂,但要比荊軔更加可敬。

太史公司馬遷在《史記》的第八十六卷專門用五千餘字的篇幅記載了五位刺客的事蹟,這五人分別是曹沫、專諸、豫讓、聶政和荊軻。其中,曹沫以劫持齊桓公的行為討回了魯國此前被攻陷的城池土地、專諸在魚腹中藏劍刺殺了吳王僚,而聶政則是為報知遇之恩刺殺俠累及其侍從數十人,又為了保護姐姐不受牽連自毀面容。

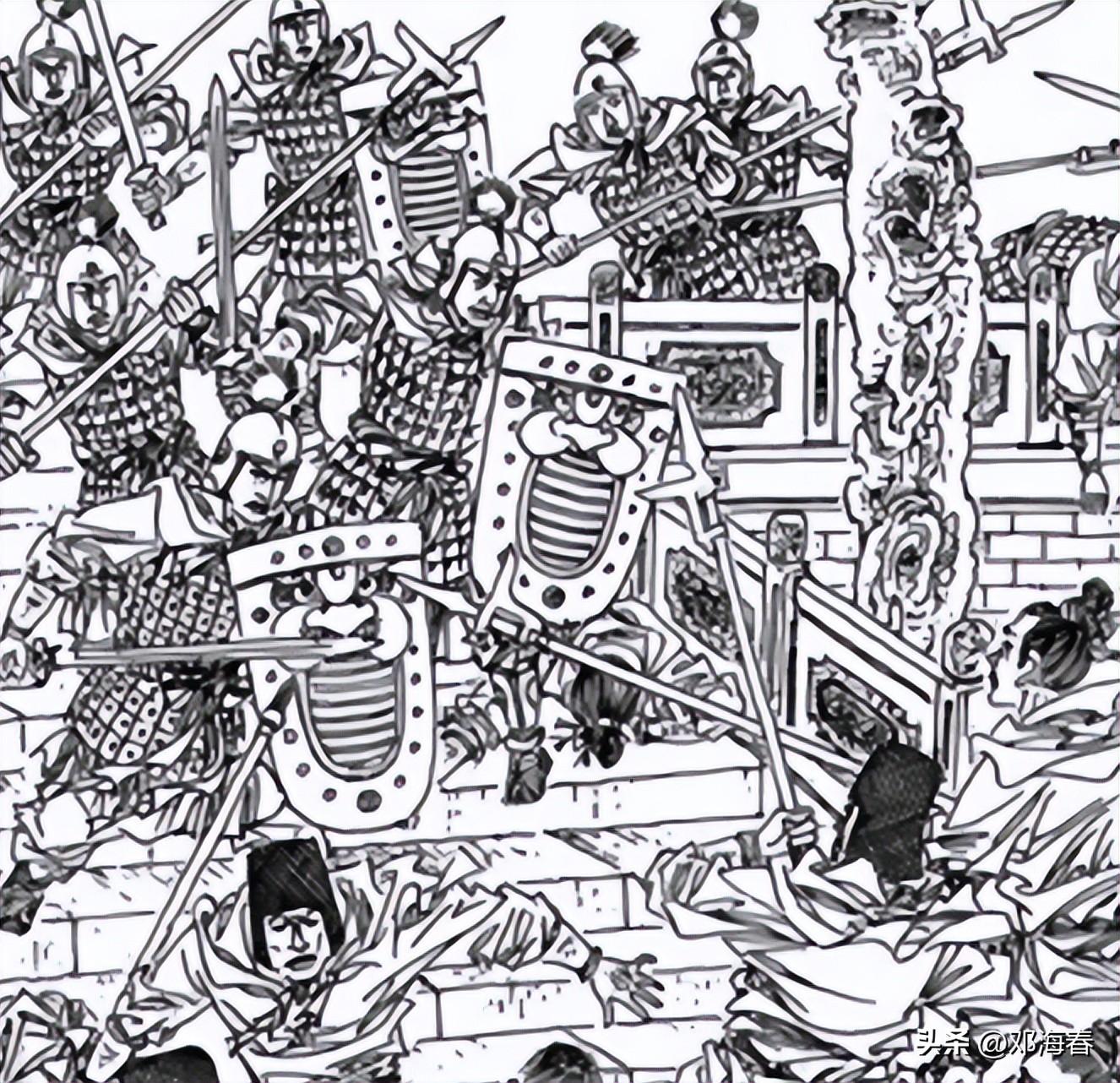

除去這三人外,就只剩下刺殺失敗的荊軔和豫讓了。春秋末年,晉國最為強盛的家族智氏領導韓氏、魏氏兩族共同討伐趙氏。然而,就在智氏眼看就要成功之際,韓、魏兩家卻突然反水,聯合趙氏一同將其消滅。最終,不但智氏宗主智伯瑤遇害,智氏一族的兩百多成員也被盡數屠戮殆盡。

作為智氏一族的家臣,豫讓在主公智伯瑤遇害的同時便主動肩負起了為其報仇的使命。其實,根據《史記》的說法,豫讓曾經先後為范氏、中行氏效力,但一直沒能得到重用,直到投奔了智伯瑤才終於得以施展才華。對於智伯瑤的知遇之恩,豫讓感到無以為報,這才走上了注定有去無回的刺殺之路。

儘管智伯瑤可以說是韓氏、趙氏、魏氏共同害死的,但其中曾被智氏討伐的趙氏對於智氏最為痛恨,趙氏宗主趙襄子甚至將智伯瑤的頭骨做成了飲酒器以洩恨。也正因如此,趙襄子成為了豫讓的頭號目標。智氏族滅後,豫讓逃到了山中進行策劃,並留下了一句如今廣為人知的名言:「士為知己者死,女為說己者容。」

為了掩飾身份,豫讓改名換姓,偽裝成了一個受刑的人,總算成功混入趙襄子家中負責修整廁所。某天,豫讓暗中藏好匕首,打算趁趙襄子如廁之時將其刺殺,但或許是形跡太過可疑,趙襄子有所提防,在第一時間就命侍衛將豫讓抓了起來。見豫讓意欲行刺,侍衛本來打算將其就地正法,但趙襄子卻表示智氏一族已經後繼無人,可見豫讓復仇並非為了名利,而是單純出於忠義之心,著實謂天下賢士,於是下令將其釋放。

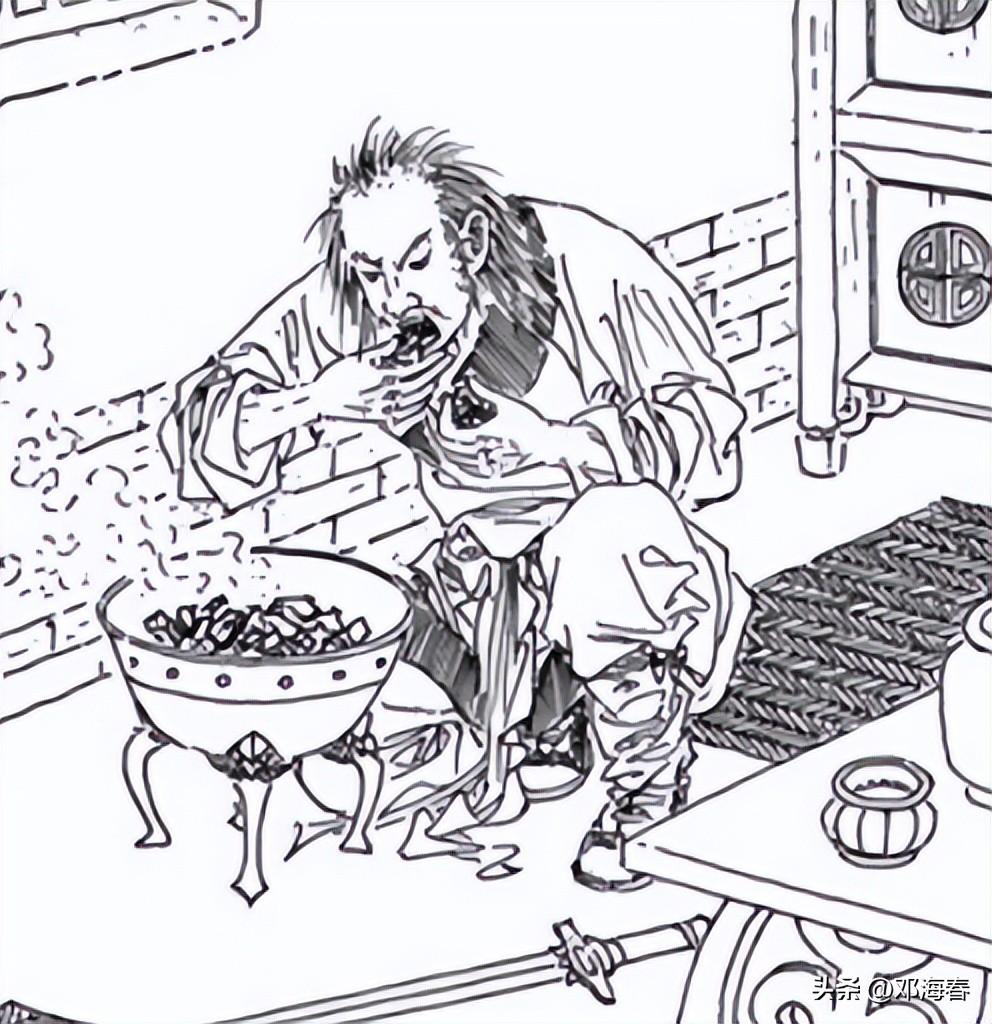

儘管被趙襄子放過一馬,但豫讓並沒有就此收手,他不惜把漆塗在身上令全身到處潰爛,又吞下木炭使聲音嘶啞,總算讓自己面目全非,甚至走在街上連結發妻子都沒能認出他來。自認為不會被趙襄子認出後,豫讓埋伏在趙襄子必經之路的一座橋下,但趙襄子路過時馬突然受驚嘶鳴,料到恐怕是豫讓又來刺殺的趙襄子又命侍衛四處搜索,果然找到了隱藏在暗處的豫讓。

這一次,趙襄子終於忍不住責問豫讓,當年豫讓曾效力過的范氏、中行氏都是被智氏所滅,為何豫讓不為這二位舊主報仇,卻非要在智氏滅亡後為智伯瑤報仇呢?對於這個問題,豫讓的回答同樣經典:“中行氏,範、中行氏皆眾人遇我,我故眾人報之。至於智伯,國士遇我,我故國士報之。”{/ b}

聽了豫讓的答复,趙襄子感動不已,但也知道如果再將他釋放,自己只會再次遭到刺殺。於是,他下令將豫讓處死。臨終之前,對趙襄子已經心生敬意的豫讓表示希望他能脫下外衣讓自己刺一下,那便死而無憾了。最終,豫讓即使刺殺趙襄子失敗,但死前還是以刺中趙襄子的外衣作為對智伯瑤的交代。

豫讓的事蹟傳開後,仁人誌士無不動容,自古至今也有無數文人墨客為他創作詩文,讚頌其高尚的品格。如今,山西太原、河北邢台各有一座“豫讓橋”,都相傳就是當初豫讓刺殺趙襄子時藏身的那座橋。其實,不管豫讓當初到底是在何處刺殺趙襄子,他所傳達出的精神才是最為重要的,那便是為了知己者甘願奉獻自己的生命。