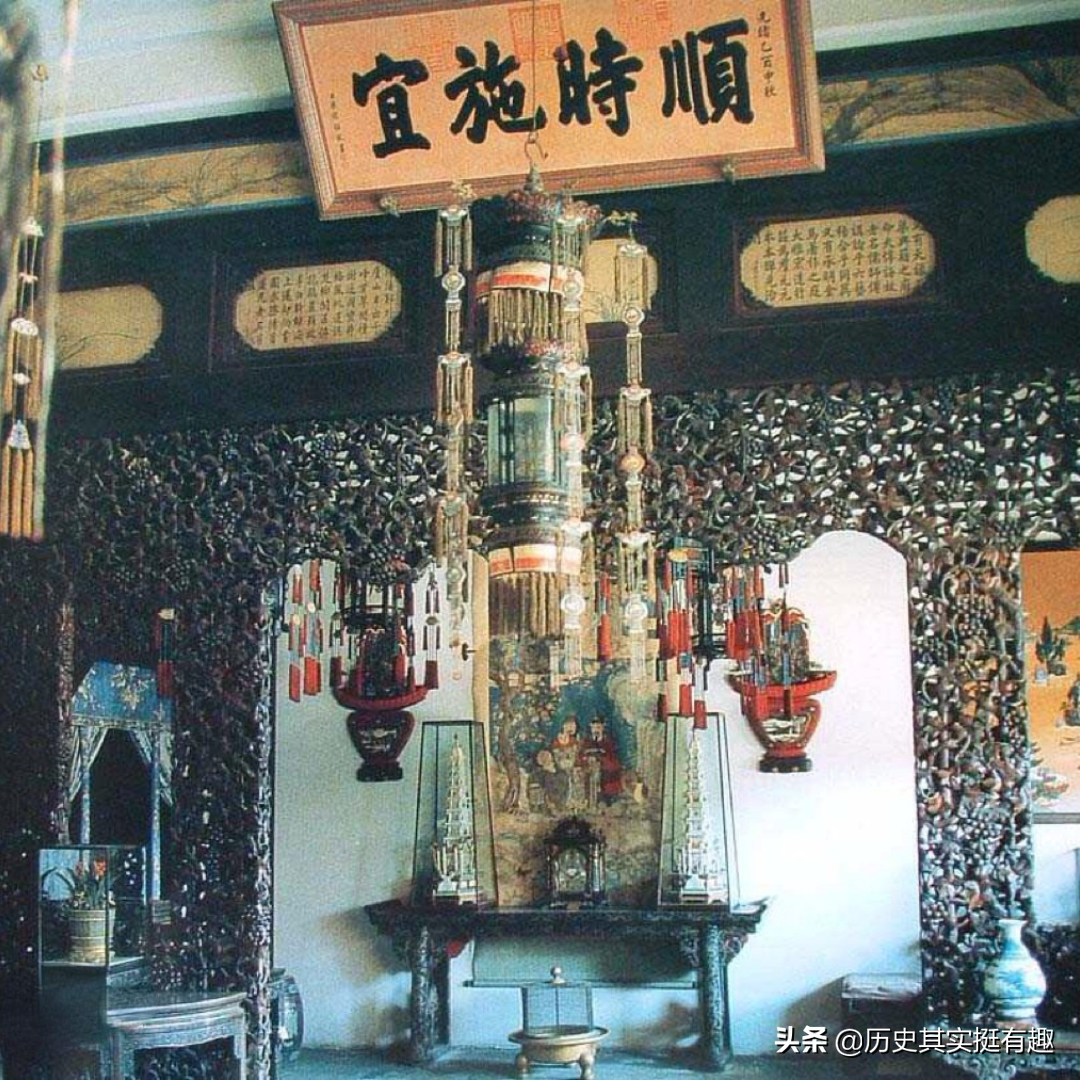

(儲秀宮)

鹹豐六年,西元1856年,愛新覺羅·載淳出生於紫禁城儲秀宮。

儲秀宮,內廷西六宮之一,明清時為妃嬪所居。

身為根正苗紅,正兒八經的大清皇子,載淳的出生和長大得天獨厚,他是鹹豐皇帝唯一存活下來的兒子,所以不管從什麼角度來講,小載淳都是皇位繼承的唯一人選。

唯一,是一種幸運,也是一種無可奈何的妥協。

鹹豐十一年,西元1861年,鹹豐皇帝病逝,六歲的載淳同志毫無意外地接了班,史稱清穆宗,同治皇帝。

六歲,這個年紀實在是主少國疑,難堪大任,所以帝國的權力很快就開始出現分化。

在小皇帝初登帝位時,大清朝廷上一共有三股勢力,第一股,是顧命大臣勢力。

老皇帝鹹豐當然知道自己的兒子,大清的新帝同治只不過是個乳臭未幹的小屁孩,所以在臨死之前,給他留下了八位顧命大臣,用以輔佐朝政,幫助小皇帝成長。

第二股,是帝胤勢力,也就是皇帝身後的叔叔大爺,大清王朝的這群皇親貴族們。

而第三股,則是同治皇帝的生母,以慈禧太后為首的帝后勢力。

慈禧,這不是個一般的女人。

(慈禧太后)

三股勢力中,正當權的,是顧命八大臣勢力。

一干老臣盡忠職守,身負皇命,牢牢地控制著大清王朝的權力樞紐,這讓身為太后的慈禧同志十分不服,也十分不爽。

先帝鹹豐是我的丈夫,皇帝同治是我的兒子,既然要分權,我慈禧太後憑什麼不能分一杯羹?

爭吧!爭吧!

爭的人心攢動,爭的頭破血流,爭的人頭落地。

大家無非是一起玩完罷了!

於是,慈禧立刻往軍機送了一道折子,表達了自己想要垂簾聽政,輔佐小皇帝的想法。

對於慈禧太后這樣的行為,顧命大臣們是十分敏感的。

他們是天子皇權之下忠心不二的僕人,在他們的眼裡,大清王朝只能,也只會是愛新覺羅氏的,跟你葉赫那拉·慈禧有什麼關係?

面對慈禧太后想要染指權力的想法,顧命大臣們沒有直接拒絕,而是將慈禧的折子留中,然後集體「擱車」。

擱車的意思就是,顧命大臣們聯合了朝堂上的一群大臣們,同時打起了辭職報告。

大臣們的意思很明顯,你慈禧不是想要垂簾聽政嗎?你慈禧不是想要當家做主嗎?好,那你來吧,我們不干了。

集團化的大臣們在朝中身居要職,他們要是一股腦都不干了,那麼大清王朝的政務工作就會旋即陷入癱瘓。

(顧命八大臣之一的愛新覺羅肅順)

顧命大臣們這麼一弄,徹底把慈禧給整老實了,慈禧同志也不嚷嚷要分權了,也不哭鬧著要垂簾聽政了,而是消消停停的退居後宮,再也不過問政事了。

顧命大臣們十分開心,他們認為他們的聯合行動粉碎了慈禧太后的痴心妄想,但他們不知道,慈禧的落敗,其實是故意而為之的。

而之所以慈禧同志要在第一輪交鋒中選擇故意輸給顧命大臣們,理由十分發人深省:先麻痺你,再收拾你。

退居後宮的慈禧太后沒有就此消沉,而是在全方面落敗的表像下韜光養晦,她派人四處走動,先拉攏到了帝胤勢力的代表人物恭親王奕訢(鹹豐皇帝的弟弟,同治皇帝的叔叔),得到了皇族的支持,而為了輿論層面更得人心,慈禧很快又爭取到了大學士賈禎,周祖培,刑部尚書趙光,戶部尚書沈兆霖的支持,最後,為了萬無一失,慈禧還拉攏到了手握重兵的大將僧格林沁。

談是談不妥的,唯有武力才能在當前的局面說話算數。

結果,在顧命大臣們洋洋自得,自鳴得意,還沉浸在把慈禧太后打得滿地找牙,毫無還手之力的喜悅中時,慈禧老同志出其不意的發動政變,顧命大臣們紛紛落馬,死走逃亡傷,流放三千里自然也就不在話下了。

事實證明,不要小看落水狗,也不能放過落水狗。

你不痛打落水狗,那麼明天你就會變成被痛打的落水狗。

現在,風起雲湧的紫禁城終於重歸平靜,葉赫那拉·慈禧,這個充滿理想和抱負的野心家使出了吃奶的勁兒,終於獲得了垂簾聽政,掌握大權的權利。

照理說,同治皇帝執政的時機,還是較為好的。

(幼年載淳)

在國內情況上來講,清王朝剛剛平定太平天國起義,而義和團起義尚未爆發。

在國際情況上來講,英法聯軍剛剛到訪,而八國聯軍尚未來臨。

形像一點說,這是什麼時期?這是兩次大風暴之間的緩衝時期啊,道光皇帝沒這種條件,鹹豐皇帝也沒這種條件,之後的光緒和宣統,都沒有這種條件。

現在是山雨欲來風滿樓之前的平靜,皇帝完全可以趁這段時間做點什麼。

隔壁的日本在緩衝期搞了個明治維新,結果國家很快就強大了起來,大清王朝當然也不甘落後。

不過,說不落後,也總要落後,因為慈禧太后無疑是一個十分貪戀權力的人,大臣們只要一提讓皇帝親政,慈禧太后就拿皇帝“典學未成”來搪塞。

所謂典學未成,是指同治皇帝一來學業不精,二來還沒結婚,算不上成年人,心智更不成熟,所以不適合親政。

兒子是自己的親兒子,權力也是自己的真權力,在親情和利益面前,慈禧很顯然選擇了後者。

不過,同治十一年,公元1872年同治皇帝完婚之後,慈禧太后實在是沒辦法再拖了,只好退位讓賢,安排同治親政。

同治的親政,也意味著中國兩千多年的封建時代迎來了最後一次中興,即「同治中興」。

中國有句老話,叫做“一姓不再興”,姓是姓氏的意思,興是王朝的意思。

這句話連起來的意思是說,一個姓氏就是一個王朝,而一個王朝如果衰敗下去,那基本上就只有下坡路可以走,很難再出現復興和迴轉。

所以,在這種角度上來考慮的話,中興這樣的情況是十分罕見的,歷史長河如此漫長,但中興事件其實也就那麼幾回。

周朝有宣王中興,東漢有光武中興,中晚唐有元和中興,南宋有高宗中興,明朝有弘治中興。

不過,這些中興有些的確是「興」了,有些則水分很大。

(洋務運動)

誠然,同治中興也是有水分的,因為同治中興的另一個代名詞,叫做洋務運動。

在百科全書的詞條上,我們能清楚地看到,對洋務運動的解釋是「清朝統治階級在公元19世紀進行的自救運動」。

在同治皇帝執政期間,清廷學習西方技術,引進西方人才,開辦近代化的機構和工廠,組成北洋水師,熱鬧鬧鬧地操持了起來。

然而,統治者們似乎目的不純,他們如此激進地進行改革求變,目的不是為了讓百姓過得更好,抑或是讓國家變好,他們最終,也是唯一的目的,只是為了維護自己的統治。

雖然曾經在清朝任職的德國軍官日意格曾經在公元1872年說過「中國正迅速成為一個令人生畏的對手」這樣的話,但甲午中日戰爭中北洋水軍的全軍覆沒,的確也宣告了洋務運動的全面破產。

那個時代的仁人誌士們常懷報國之心,他們獻出了自己的能力,精力,熱情,乃至於生命,但在腐朽的帝國統治下,似乎一切都無濟於事了。

問問慈禧,你當年費盡心力爭搶來的權力如今四分五裂,這是你想要看到的樣子嗎?

再問同治皇帝,嘔心瀝血製造出來的同治中興,真的讓大清王朝強盛起來了嗎?

我們不能否定同治中興所帶來的正面意義,以及那個時期的所有為之付出過的仁人誌士,這是出於對歷史的尊重,但我們必須清楚的意識到,這也許不是大清的問題,而是封建帝制的堡壘,已經不可避免。無可挽回地開始倒塌了。

文章最後,讓我們來回首一下同治皇帝的一生。

(同治皇帝)

這位仁兄活了十九歲,當了十三年的皇帝,有幸運的地方,也有不幸的地方。

說他幸運,是因為他出生在帝王之家,擁有著鍾鳴鼎盛,衣食無憂的生活,並且,在他成為帝王的道路上,他一帆風順,省時省力,直截了當的成為了天下的主人。

或許帝王是天選之子,但如果抽絲剝繭,我們就會發現,沒有什麼天選,有的只是普通人。

而說他不幸,是因為他早早地失去了父親,六歲就沒了爸,在懵懂的童年時代就被放到了皇位之上,皇族,大臣,母後在他的面前打來打去,讓他早早的就品嚐到了政治爭鬥的苦痛之處。

而終於熬過苦難歲月的同治,沒等到站上歷史舞台,就把生命定格在了十九歲。

可悲,可憐,一生短暫,無所作為。

當皇帝或許很好,或許很不好,其中滋味,作者實在是不能體會。

這世界上沒有人能做到感同身受,更沒有人能做到和古往今來的帝王感同身受。

是一統天下的快感,還是高處不勝寒的孤獨,孰是孰非,都只能由他自己親自來品嚐了。