王獻之(344-386),字子敬,小名官奴,王羲之第七子。由於其書藝超群,歷來與王羲之並稱“二王”,或尊稱為“小聖”。官至中書令,人稱中書令。王獻之曾擔任州主簿、秘書郎、秘書丞、長史、吳興太守等官職;成為簡文帝馱馬後,又升任中書令(相當於宰相)。但政績一般,遠不如他的書名顯赫。

王獻之生於這樣的家庭,父親是大名鼎鼎的”書聖”,母親及叔、祖輩、眾兄弟都是書法大家,從小的習是在所難免的。而他較之他人更為勤勉,在學習書法時更為下力、專注、其性情也頗具乃父之風。

王獻之的書法藝術,主要是繼承家法,但又不墨守成規,而是另有所突破。在他的傳世書法作品中,不難看出他對家學的承傳及自己另闢蹊徑的蹤跡。前人評論王獻之的書法為」丹穴凰舞,清泉龍躍。精密淵巧,出於神智」。他的用筆,從」內拓」轉為」外拓」。

他的草書,更是為人稱道。俞焯曾說:」草書自漢張芝而下,妙人神品者,官奴一人而已。」他的傳世草書墨寶有《鴨頭丸帖》、《中秋帖》等,皆為唐摹本,他的《鴨頭丸帖》,行草,共十五字,絹本。清代吳其貞在《書畫記》裡對此帖推崇備至,認為:」(此帖)書法雅正,雄秀驚人,得天然妙趣,為無上神品也。」他的《中秋帖》行草,共二十二字,神採如新,片羽吉光,世所罕見。清朝乾隆皇帝將它收入《三希帖》,視為」國寶」。

他還創造了”一筆書”,變其父上下不相連之草為相連之草,往往一筆連貫數字,由於其書法豪邁氣勢宏偉,故為世人所重。

王獻之學書和他的父親一樣,不局限於學一門一體,而是窮通各家。所以能在「兼眾家之長,集諸體之美」的基礎上,創造出自己獨特的風格。終於取得了與王羲並列的藝術地位。書跡有宋米芾臨的《中秋帖》等。

從晉末至梁代的一個半世紀,他的影響力甚至超過了父王羲之。一直到了唐代,唐太宗竭力褒揚王羲之而貶低王獻之,一些書法評論家才開始認為王獻之的書法比不上他的父親王羲之。但是宋代書法家米芾,主要是向王獻之學習。現代著名學者、書法家胡小石更認為張旭、懷素一派之”狂草”,便是由王獻之草書發展而成的。

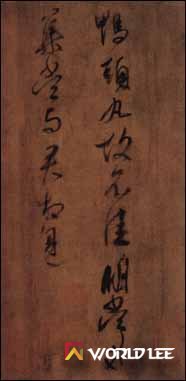

鴨頭丸帖

王獻之行草書。二行,文曰:「鴨頭丸,故不佳。明當必集,當與君相見。」共十五字,繫王獻之給友人的便札。真跡現存於上海博物館。

全帖用墨枯潤有致。姜夔《續書譜·用墨》說:「凡作楷,墨欲幹,然不可太燥。行草則燥潤相雜,以潤取妍,以燥取險。」《鴨頭丸帖》兩層意思,沾墨兩次,一次一句,墨色都由潤而枯,由濃而淡,墨色分明。從而展現出全帖的節奏起伏與氣韻自然變化。

「稿行之草」的行草是王獻之獨創的書體,《鴨頭丸帖》又是他行草的代表作。