“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”,這段豪氣萬丈的歌訣,被人們所熟知,它來自《荊軻刺秦王》{ /b}這篇課文,由西漢·劉向編纂。

“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還”,這段豪氣萬丈的歌訣,被人們所熟知,它來自《荊軻刺秦王》{ /b}這篇課文,由西漢·劉向編纂。

主人公荊軻的壯烈之舉,也因被司馬遷記錄於《史記》中而流傳於千古:

西元前227年,當時名氣頗大,號稱戰國大劍客的荊柯,為助太子丹救燕國,而前往秦國刺殺秦王嬴政。 他在萬事俱備,十拿九穩的情況下,卻接連失手,錯失良機,最終反被秦王所殺。

這是怎麼回事?是荊軔浪得虛名還是事出有因?不妨讓我們走進西元前475年。

強秦勢吞六國,燕國岌岌可危

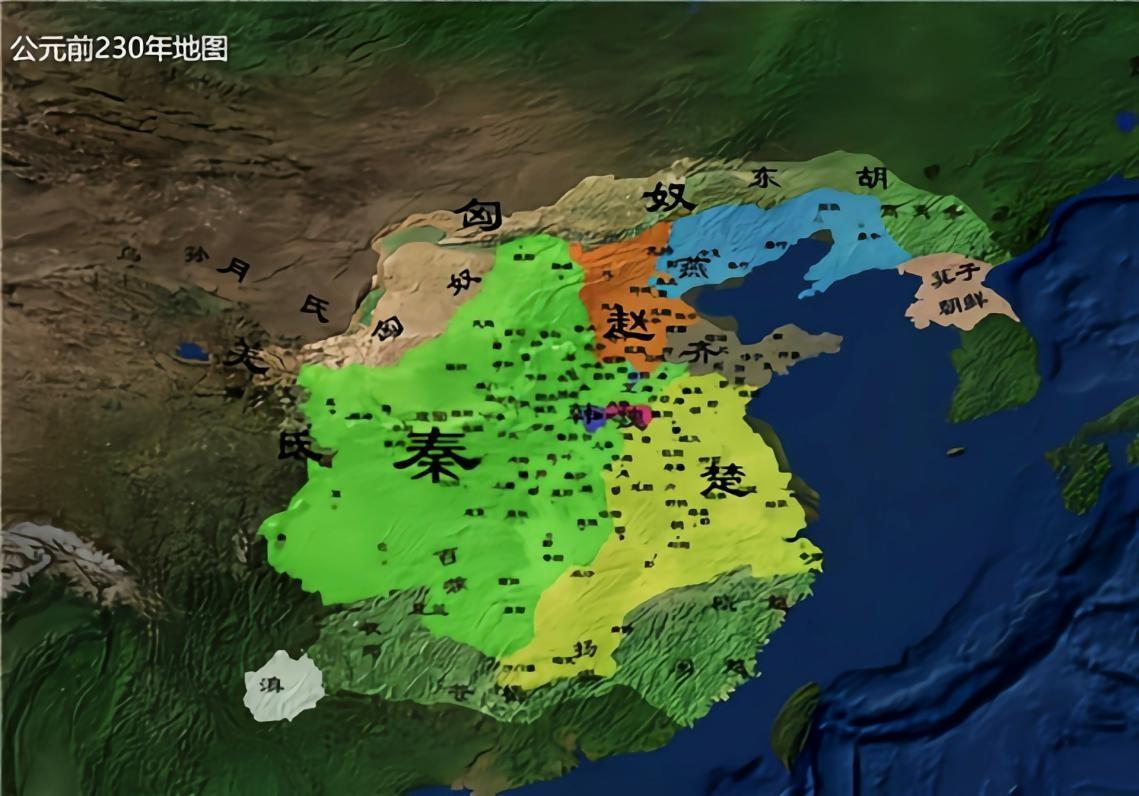

經過幾百年的戰爭,到春秋戰國時期,幾百個諸侯小國已逐漸被實力大的諸侯國吞併,權力集中到少數幾個霸主之中。

到西元前475年,天下基本上形成楚、趙、秦、韓、齊、魏、燕七雄割據的局面。

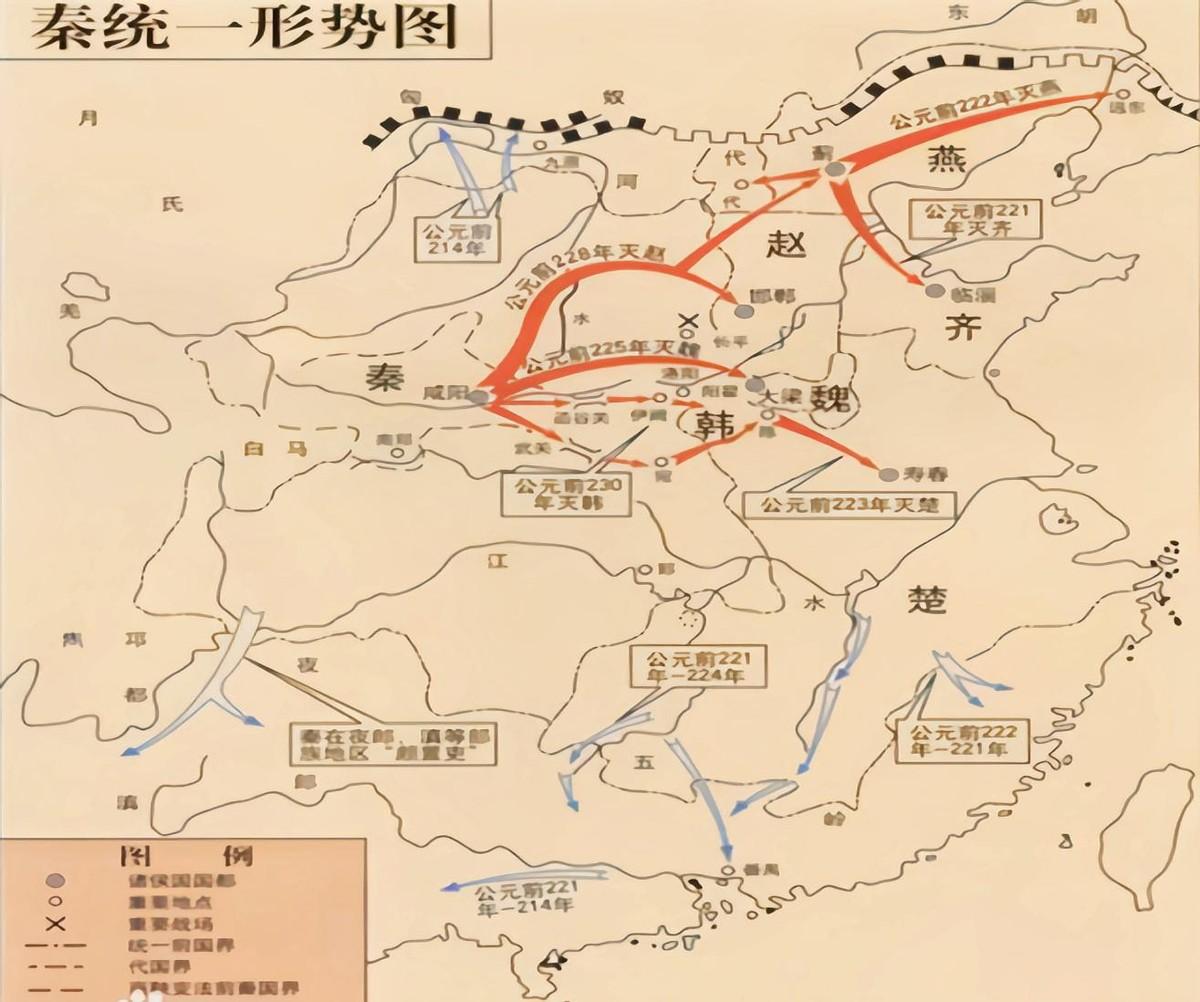

到公元前230年,秦國已佔據西部的大半壁江山,與分佈於中、東部的諸侯六國分庭抗禮。雄心勃勃的秦王勢要一統六國。 從歷史的發展來看,天下一統必是一大壯舉,但對當時的六國來說,無疑是一場滅頂之災。

秦王嬴政二十年,也即西元前227年,秦已勢如破竹,先後攻破了韓、趙、魏、楚等國,兵鋒直達易水,過了易水就直達燕國了,情勢萬分危急。

偏偏在這火燒眉毛之際,燕國太子丹不聽老師鞠武的勸阻,執意收留了前來投靠的秦國叛將樊於期。

彼時,樊於期因參與嫪毐謀反被秦王重金懸賞通輯。太子丹的這一作法無疑將秦王的積怒引到了燕國,給秦王加快進攻燕國的步伐找到了充足的理由。 燕國危矣!

以當時燕國的軍事實力來說,與秦國相差實在太懸殊。 六國聯手尚有一絲勝算,然現六國已有4國被秦國各個擊破,秦要取燕國,還不是囊中取物一般?

硬碰硬當然是不行的,燕國要想躲過這場滅頂之災,只有另闢蹊徑,找得一線生機。

太子丹向老師鞠武討教,事已至此,鞠武也無計可施,萬般無奈之下,鞠武向太子丹引薦了當時在燕國智謀權略堪稱一流的田光先生,希望田光先生能助太子丹一臂之力。

隱居山野的田光先生自言自語已老矣,不願出山,遂向太子丹推薦了以勇氣與劍術聞名的壯士荊軒。

然而刺殺風頭正盛、不可一世的秦王,是一項極度危險又絕對機密的大事,不能出一點差錯。 田光為大局,劊頸自殺以解除太子丹的懷疑,激勵荊軔。

悲哉!壯哉!

萬事俱備,希望在即

深入虎狼之國刺殺對天下虎視眈眈、又警惕性極高的秦王,可想而知,難度有多高。

我們來看太子丹為此做了哪些準備?

- 太子丹把荊軒當座上賓,極盡所能滿足荊軒的願望,只要荊軒想要的,不管多荒唐,都毫不猶豫地滿足他。讓他能心甘情願地完成冒險行動。

- 太子丹準備了淬有巨毒的鋒利匕首。只要人的皮膚被刺破,見血沾毒就可以致人於死地。

- 要親近秦王的身,第一要素是得有秦王最想要的信物。依荊軻要求,太子丹準備秦王最想得到的燕國督亢地圖。奉上地圖就相當於拱手讓出燕國的江山,主動示弱稱臣,讓秦王放鬆警戒。

4、送上樊於期的人頭,以解秦王心頭之恨。秦王懸賞千金和萬戶人口封地想要得到樊於期的頭顱,若能辦到,秦王一定很高興。

然而,取樊於期人頭這個事對太子丹來說有點難辦,畢竟他到燕國來是為了避難,太子丹不忍。

荊軻私下找到樊於期,激起樊將軍因家族被秦王所滅的仇恨,曉以利害,讓樊於期自個刎頸,送上了自己的項上人頭。

5.出使秦國,除了使者,還需要一名隨從,以便協同作戰。荊軻找了當時號稱燕國勇士的秦舞陽作隨從。據說秦舞陽12歲時就殺人,老百姓見了他都繞道而行,不敢目視。

6、打通進入秦宮的關節。 太子丹用千金重禮賄賂秦王寵臣中庶子蒙嘉,由蒙嘉先轉述燕王稱臣的誠意,再蒙秦王召見。

而他們部署的具體行動如下:荊軻捧上裝有樊於期人頭的木匣子,秦武陽捧著藏有短劍的地圖匣子,按宮中安排,依次進宮拜見秦王。荊軻乘秦王看地圖的那一瞬間,迅速抽取藏在地圖中的匕首,伺機刺殺秦王。

當時秦王宮中有個規定,殿內朝堂上不允許侍官帶刀;手握武器的宮廷侍衛均在宮殿台階下待命,沒有王的命令不能上殿,這也為荊軻刺秦增加了一分勝算。

這一切準備可謂天衣無縫、細密周到,勝利幾乎唾手可得。

一切準備停當,太子丹等人在易水邊為荊軒送行,荊軒吟唱自創的「易水寒」向眾人道別,也為自己壯行。 這一去,無論成敗,永無再見的可能。

然而,事情並沒有如希望般發展,卻朝著著相反的方向疾馳而去。

頻頻失誤,坐失良機,反成刀下俎

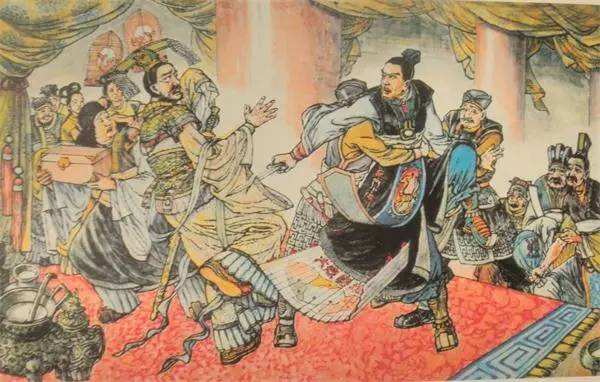

荊軻、秦武陽如願進得秦宮,一切都按照預先安排的計劃有序進行。偏偏這時,秦武陽先露了怯,剛進到台階,臉色就變了。 這等異常引起了眾人的猜疑,雖被荊軻圓場敷衍了過去,但已引起秦王的注意。

秦王要先去看武陽的地圖,示意荊軔取拿。荊軒拿出地圖,徐徐為秦王展開,在到地圖的盡頭,匕首顯露出來的瞬間,荊軒迅即一手攥住秦王,一手手持匕首刺向秦王。秦王掙脫,迅速地躲過。

秦王驚駭,急拔身上的佩劍,劍太長又插得很緊,一時間竟不能拔出來。 這是一個良機,可惜荊軒沒把握好這關鍵時刻,被白白地浪費掉。

主動權被秦王掌握在了手裡,秦王繞柱急走,荊軻緊跟其後,百官倉猝間驚惶失措,雙方拉成平手。

關鍵時刻,秦王隨侍醫官夏無且用手裡的藥袋投擲荊軒,反應過來的侍官紛紛提醒秦王背劍、拔劍。秦王有劍在手,佔了上風,擊倒荊軒,荊軒急忙投擲匕首刺秦王,未成功,反被秦王砍傷八處。

荊軻被擁上前來的侍官斬殺。

而他的主子-太子丹卻被其父王所殺,成了邀功請賞的籌碼進獻給秦王,以保燕國。 然而為時已晚,燕國很快就被秦王收入麾下,秦一統江山已成定局。

隱患在早期已埋伏,失敗幾成必然

看似穩操勝券的計謀為何會出現如此重大的失誤,以致全盤皆輸?

從前期的準備及計劃步驟來看,堪稱完美。問題的關鍵出在用人上,偏偏是這最關鍵最要命的一環,出了問題。

首先,是太子丹急於求成,用人不察,盲目輕信。

荊軔雖在當時名氣很高,被譽為劍客大家,然實則徒有虛名,與後來人們熟知的馬諦無二。

三國時諸葛亮帳下的馬謖打小時候起就把兵書讀得滾瓜爛熟,與人爭辯,說起來頭頭是道,諸葛亮還常與他討論兵法。 可就是這樣一個看似無所不能的人,卻因不知變通,剛愎自用失了街亭,終至丟了性命。

而荊軻也如此,從小就喜歡讀書舞劍。耍劍,那是一套一套的,沒人比得過他,又好周遊列國,喜以劍術吹噓遊說,為人俠義、慷慨,故而名氣很大,被世人稱為劍術家。 但事實上,卻是繡花枕頭,中看不中用。

根據司馬遷《史記》中收錄記載的故事反映,荊軒在決定行刺秦王之前,並沒有與他人實戰搏擊的經歷,也未上陣與敵人對抗過,除了紙上談兵和一些虛頭虛腦的套路,沒有真正的實際作戰經驗。

在書中記載了這麼幾件典型事例:

荊軒與當時頗負盛名的大劍客蓋聶談劍術,意見相左,蓋聶瞪眼以示不滿,荊軒卻害怕而離開;荊軒不具備與實力高手蓋聶同行的勇氣,恐怕勇氣,恐怕是擔心動起手來露餡,影響響亮天下的名聲吧。

另有一則故事,是說荊軔在遊歷到趙國國都邯鄸時,遇見一個叫魯句踐的人,兩人發生爭執。 荊軒被魯句踐怒呵,卻不爭辨,竟悄無聲息地離開,再不相見。

這些雖能說明荊軻不好衝動,為人沉穩,但也說明其面對面的日常實戰確實是少之又少。這又怎麼可能在瞬息萬變的敵對場面中製勝?可見荊軻的能力並不像世道傳說的那樣出類拔萃。

荊軒後因與屠戶出身的高漸離交好,經常喝醉酒後在大眾場所擊物高歌,這種異於常人浪蕩形骸的作為引起了名士田光的注意。 響噹噹的劍客名頭迷惑住了田光,才有了後來田光引薦荊軔給太子丹這一出。

要想在瞬息萬變的嚴酷實戰中製勝,沒有實戰經驗,僅靠花拳繡腿般的套路及盲目的自信是不可能的。

他在宮殿上多次錯失良機,最終落敗,也就成了必然。

其次,荊軻選擇的助手也顯草率。

秦武陽雖被稱為勇士,卻只有匹夫之勇,也未經歷過大陣勢,一到關鍵時刻就露怯,被精明過人的嬴政看出了破綻,導致行動尚未開始就已落敗。

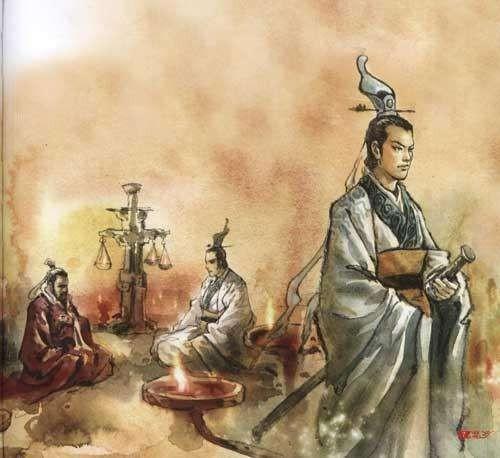

其三,對手嬴政是練家子。

秦王嬴政從小身處亂世,在返回秦國前,為躲避追殺,隨母親顛沛流離,吃盡苦頭。

9歲被接入秦宮,13歲,父親秦莊襄王駕崩,被擁立為秦王。 21歲正式獨掌大權,鏟異己,平叛亂,不到30歲,就建立起了與當時的六雄(趙、韓、魏、楚、齊、燕)並駕齊驅的帝國。 到西元前222年,滅燕前,僅37歲的嬴政,就已收拾了當時最大的幾個諸候國趙、韓、魏、楚,可謂是戰功赫赫。

常年徵戰沙場,與列國打交道,早就練成了處事臨危不亂,反應迅捷的應變能力,他才能行動敏捷,快速出擊,不給敵人以迴旋餘地,從而從劣勢迅速扭轉局面,一招制勝。

由此可見,任何一項成功,都離不開周密細緻的計劃與實打實的真功夫,任何一點疏忽都可能致使前功盡棄,甚至墜入萬劫不復的深淵。