說起黃梅戲,必言嚴鳳英。

她,人美,戲美,唱腔美。

回溯她的一生,讓人流幾多淚水,生幾多感慨。

如今,只能嘆息:零落成泥輾作塵,只有香如故。

嚴鳳英,乳名:“鴻六兒”,曾用名:“黛峰”。

安徽桐城羅家嶺人,1930年出生在安慶城裡, 7歲隨祖父回到老家羅家嶺生活。嚴鳳英幼時就喜唱山歌和黃梅調。

12歲拜桐城人嚴雲高學唱黃梅戲,為族人、家庭所不容,後離家出走正式搭班唱戲,一路辛酸,一路坎坷,也一路過關,一路風光,最終成為黃梅戲一代宗師,登峰造極。

與甘律之的相戀同居

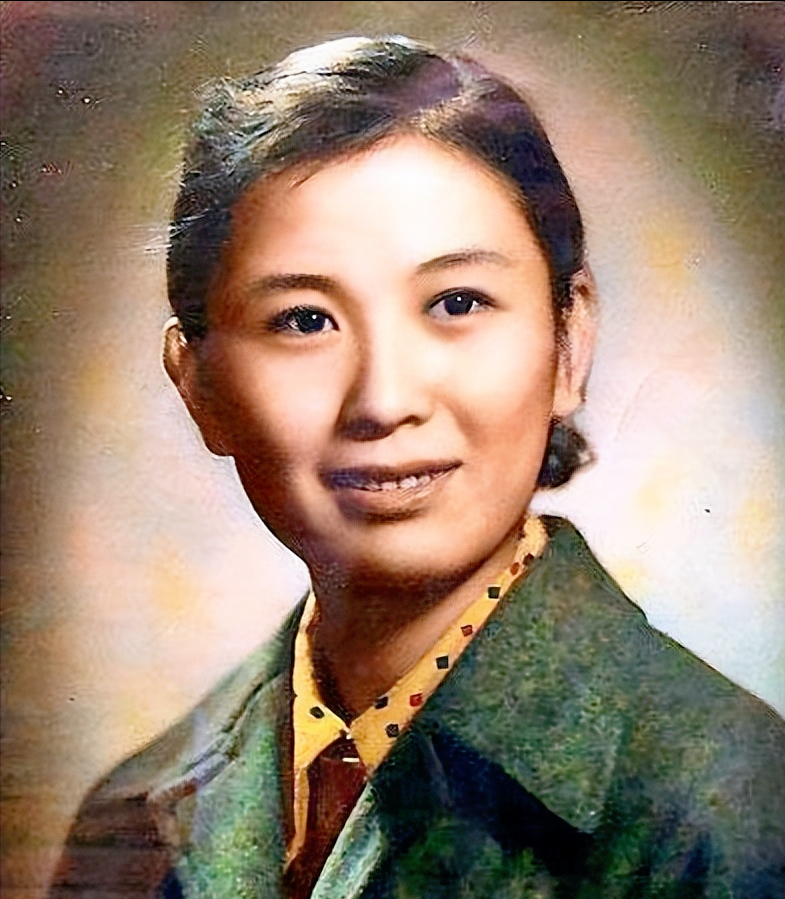

青年嚴鳳英

1949年,已是安慶一帶黃梅戲頭牌花旦的嚴鳳英,為躲避地痞流氓的騷擾,流落到了南京。當時的南京正處於解放軍大軍壓境之際,失業人口激增,社會動盪不安。人生不熟的嚴鳳英迫於生計,經人介紹在米高梅舞廳當了舞女,改名「嚴黛峰」。

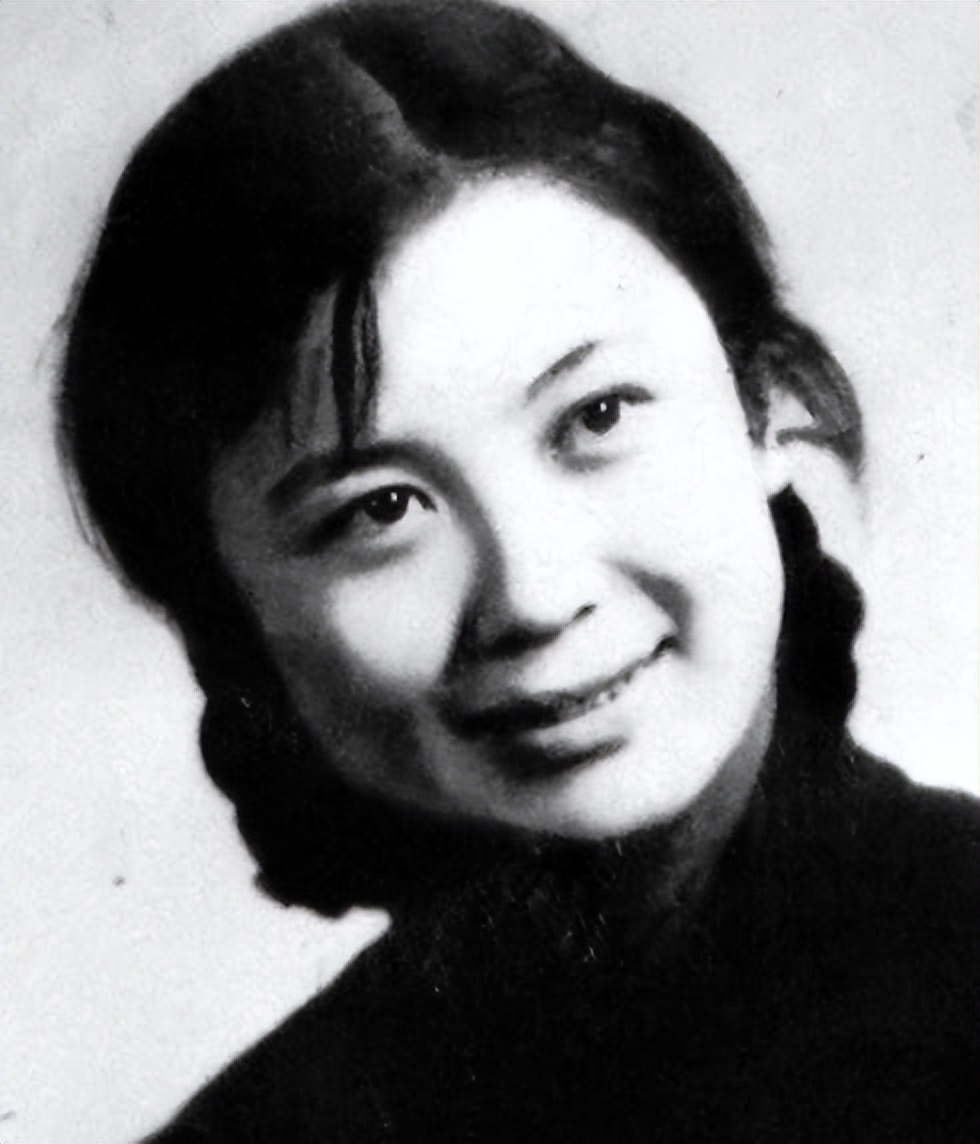

電影明星白楊,其成名作有《一江春水向東流》等

因長得有幾分像電影明星白楊,很受顧客歡迎。不久,她認識了甘律之(甘貢三的小兒子),兩人很快就相戀同居了。南京甘家為金陵望族,房子多達三百餘間,俗稱「九十九間半」。至民國,甘家二十五世甘貢三先生,更是詩詞、書畫、戲曲、音樂無不精,尤酷好崑曲、京劇。

在甘貢三的教導下,其子女皆與京崑戲曲有緣,個個造詣非凡。由於嚴鳳英是個流落風塵的女子,和甘家門不當戶不對,甘律之剛開始有所顧忌,沒敢告訴甘老爺子,而是藉朋友的房子在外與嚴鳳英雙棲雙宿。不過嚴鳳英的戲曲天份很快就挽回了局面。嚴鳳英先以票友曲友身份,隨甘律之來到甘家大院習唱京劇崑曲。甘貢三是個戲痴,只要有人肯學戲,他沒有不高興的,何況嚴鳳英嗓子條件好,悟性高,一學就會,唱什麼像什麼,把老爺子樂得直哆嗦。

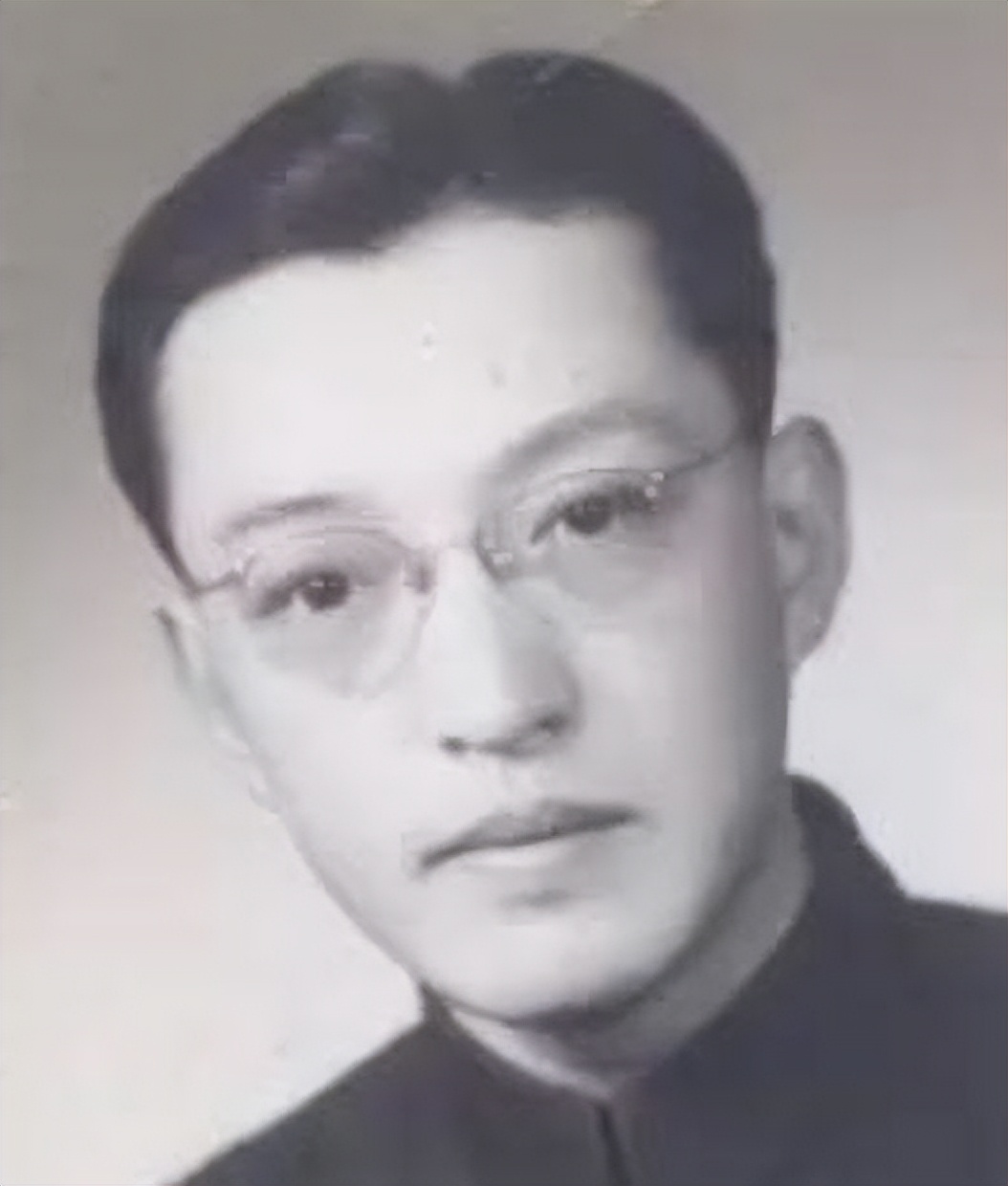

甘律之

後來,老爺子得知兒子律之與鳳英感情很好並已同居,不僅沒有反對,還要兒子將嚴鳳英接回家:「家中的房子這麼多,你們還住在外面幹嗎?」就這樣,嚴鳳英因京崑戲曲結緣甘家,正式成了甘家的一員。有人說,嚴鳳英之所以比別的黃梅戲演員高出一大截,與她在甘家打下的京崑基礎不無關係。

除了甘家,傳字輩的方傳芸、北昆的白雲生,都指導過嚴鳳英崑曲舞蹈動作。她的扇子功、水袖、身段等表演,明顯受到崑曲的影響,譬如《牛郎織女》裡織女手持團扇的舞蹈,《女駙馬》裡「為救李郎離家園」一段的水袖拋轉。

甘家大院庭院深深,難掩嚴鳳英嚮往舞台之心。

1951年,當老家安慶來人,邀請嚴鳳英重返黃梅戲舞台時,嚴鳳英心動了。

甘律之是個聰明又開明的人,他知道嚴鳳英的抱負,留得住她的身留不住她的心,爽性為她購置了部分“行頭”,送她回故鄉安慶,繼續她的演藝生涯。

安慶人對嚴鳳英的回歸,興奮無比,滿城競聽嚴鳳英。尤其是她的拿手好戲《小辭店》,更是百演不衰。

現在提到嚴鳳英,大家總不忘《天仙配》《女駙馬》《牛郎織女》,她的《小辭店》絕不容忽視,「來來來,上前帶住了客人的手」一曲,一氣呵成,過癮極了。

這段唱是黃梅戲的原汁原味,靠的是嗓子實力,沒什麼花巧可耍,當初的黃梅戲就是這樣的。還有,《打豬草》裡的“小女子本姓陶,呀子依子呀”,細品起來多夠味呀!

其實,早期黃梅戲很多「二小戲」「三小戲」都充滿了鄉土氣息和生活趣味,討喜得很,難怪1952年華東戲曲匯報演出中,嚴鳳英、丁紫臣合演的《打豬草》風靡大上海。

嚴鳳英真正意義上的成名應是從上海開始的。 有人說嚴鳳英“一個人救活了一個劇種”,顯然誇大了,但嚴鳳英把一個地方的小戲種推向了全國,這是不爭的事實。

與王兆幹的一段沒有結果的情感

嚴鳳英扮演七仙女

這段時期,嚴鳳英結識了安慶軍區部隊文工團的業務骨幹王兆幹。王兆幹住在伯父家,他的伯母是德國人,伯父有錢。

王兆乾和嚴鳳英是一起學跳交誼舞認識的。王兆幹是個很有才氣的人,1947年在大別山時,即開始蒐集民間音樂和黃梅調。 1949年9月,將《王貴與李香》改編為黃梅調上演,首次為黃梅戲改革探索了道路。他是《黃梅戲音樂》的作者,50年代即開始研究「儺戲」。

王兆幹是軍人,又是黨員,又有才華,十八般武藝都會,這點打動了嚴鳳英的芳心。

嚴鳳英在對待愛情婚姻上,也很前衛大膽,基本上都是主動出擊的。據王兆幹回憶,嚴鳳英送給他一方印花手帕, 印的是一匹馬,嚴鳳英是屬馬的,意思是這匹馬就歸你了。

嚴鳳英與王兆乾

1953年4月,嚴鳳英調到省城合肥,進入新成立的安徽省黃梅戲劇團。當年6月,隨團與波蘭的瑪佐夫舍歌舞團進行文化交流演出,地點就在南京。

得知嚴鳳英來南京,甘律之主動寫信邀請她和王兆乾端午節到家裡做客,嚴鳳英打算去,但王兆乾不願意,覺得她不應該和這個資本家「小開」繼續交往。嚴鳳英不顧王兆幹的反對,如期赴約。

在回程的路上,三人在秦淮河邊「不期而遇」。不期而遇?不可能這麼巧,大概是王兆幹有意去捉人的。

2004年,76歲的王兆幹面對電視鏡頭,清晰地述說著當時的細節:

「她給我介紹,這是我的愛人,這是甘某某。甘先生伸出手來和我握手,我就比較傲慢,我還穿著軍裝,把手往口袋裡一放,沒和他握。當時我感到心靈受到很大創傷,我對她說了一句'你就不忠實',馬上扭頭就走。

以上是王兆幹的一面之詞。另有說法是,王兆幹還動粗了,怒氣難抑的王兆乾當場打了她一個耳光,王嚴兩人扭打起來。

嚴鳳英覺得很丟面子,又哭又喊,要跳河尋死。

這就是著名的「秦淮河風波」。

王兆幹特別強調“我還穿著軍裝”,似乎他是正義的代表,至於他在斯文的甘律之面前,他的無禮、他的傲慢也成了一種政治權利。

累世書香薰陶下的甘律之碰到這種場面,除了不知所措,只有優雅地退場。

回到合肥後,劇團召開批評教育會,命令嚴鳳英寫檢查,而王兆幹顯然成了「正確」的一方。但嚴鳳英拒絕寫檢查,會上有人提議嚴鳳英不配穿列寧服,第二天,她就改穿旗袍、高跟鞋,大辮子成了披肩長髮。嚴鳳英就是這樣剛毅不屈,為自己的自由而爭辯。

嚴鳳英和王兆乾的情感就此斷裂。

甘律之的及時救場與優雅離場

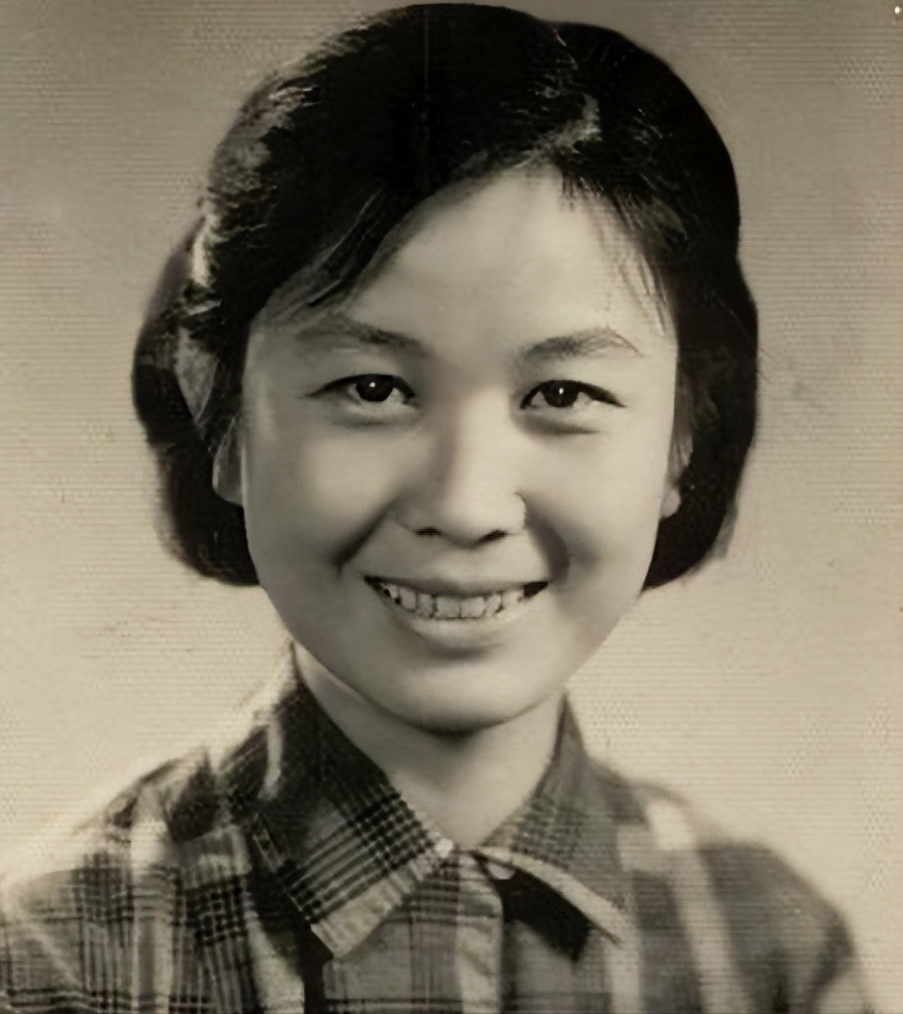

嚴鳳英

但是,這時的嚴鳳英已經懷了王兆幹的孩子。

上世紀50年代初,未婚生子要背負巨大的社會壓力,但嚴鳳英並不在乎。

孩子分娩前,嚴鳳英曾託人帶信給王兆幹,說孩子要生了,但王兆幹沒去。

王兆乾不理不問,而甘律之卻從南京趕到嚴鳳英身邊,一直陪伴著她。

甘律之不但懂得優雅退場,同樣也知道及時救場。他而且表態:“孩子我要,我願意照顧你。”

對嚴鳳英,甘律之是仁至義盡到了家了。

孩子滿月後,嚴鳳英與甘律之在南京正式結婚。

「這次婚姻有報恩的成分,畢竟甘律之給過她很多幫助,而且當時甘的境況也不好。」黃梅戲演員吳瓊說。甘律之在嚴鳳英同事的眼中是個溫文爾雅的人。 「剛和她住到劇院這邊的時候,見人就鞠躬,別人都很不習慣。他很有修養 ,不像從底層生活上來的人那樣大大咧咧的。”

黃梅戲電影《天仙配》劇照,嚴鳳英飾演“七仙女”

隨後,由於電影《天仙配》的全國公演,嚴鳳英的名字家喻戶曉。同時,甘家祖屋也被地方政府沒收,全家搬出甘家大院,遷入一般民宅。她和甘律之的地位日益逆轉,兩人之間出現差距。加上組織的干預,覺得甘律之妨礙了嚴鳳英的進步,要她在進步和資本家丈夫之間做出選擇。

之後,在《王金鳳》一戲的排練中,嚴鳳英認識了剛從部隊轉業到劇團的年輕導演王冠亞,兩人很快墜入愛河,嚴鳳英隨即與甘律之解除了婚約。

1956年,嚴鳳英和甘律之離婚。同年,和王冠亞正式結婚。

甘律之晚年曾回憶:「婚後,我與鳳英同去合肥,夫妻感情一直很好。後因歷史原因,夫妻離異。儘管如此,離婚後鳳英還多次在朋友面前稱讚我為人忠厚,對她體貼關心,在藝術上對她幫助極大。

一向敢於抗爭的嚴鳳英為什麼沒有像當初拒絕寫檢查那樣,再度堅持自己的意見?

單純善良的嚴鳳英,畢竟也有她世俗功利的一面,這時候甘家已經淪落了,而她的前途、她的命運、她的地位,全掌控在上級組織的手裡。

著名黃梅戲作曲家時白林回憶說,嚴鳳英是個浪漫的人。下班時,常常看到她趴在三樓的窗口,等丈夫回家吃飯。王冠亞個性溫和體貼,婚後兩人感情很好。

嚴鳳英與丈夫王冠亞及子女,多麼幸福快樂的一家人!

無論事業或家庭,這都是嚴鳳英人生中最幸福的時光。評論家新鳳霞曾回憶說:「冠亞老實,對鳳英俯首貼耳,體貼萬分,是個模範丈夫,自和鳳英結婚以來,沒有給她帶來一點痛苦。但在鳳英生命最後一刻,他是遺憾的…”

1968年4月8日,嚴鳳英不堪在「文革」中受到的屈辱,服安眠藥自殺。她過世後,王冠亞一直未再娶。

有傳聞嚴鳳英和王少舫的關係也很曖昧。是真是假,眾說紛紜。

王少舫在自傳中說:董永忠厚老實而不傻氣,善良而不愚笨,他之所以拒絕七仙女的愛情是因為怕她跟自己受苦。

不過,他倆的舞台合作確實絲絲入扣。平心而論,王少舫也唱得好,醇厚,有韻。 《天仙配》裡「大姐呀,家住丹陽姓董名永,父母雙亡孤單一人」一段,王少舫唱得太惹人憐愛了,難怪嚴鳳英招架不住。戲演到這份上,還管它什麼真假!

嚴鳳英和王少舫的演出,是把黃梅戲箱底最精彩的東西都拿出來了,現在的黃梅戲,再也沒有這樣的生旦演員檔了。

如同諭仙下凡,歷經紅塵劫難

嚴鳳英生活照

嚴鳳英能抽煙會喝酒,性格豪放,她的徒弟張萍說:「嚴鳳英抽煙的姿勢很漂亮,很帥氣。」奇怪的是,抽煙喝酒一點 沒有影響嚴鳳英的嗓子。

電影演員秦怡就說過嚴鳳英的嗓音“微帶沙啞”,沙啞也是一種磁性,嚴鳳英最漂亮的聲部是中音,那種甘醇溫潤的韻味,別人怎麼也學不到家。這難道就是嚴派獨特的「煙嗓子、酒嗓」?

在那個壓制情慾、壓制個性的時代,嚴鳳英的做派算是顯得特別出格了,但若以今天的眼光來看,嚴鳳英那幾檔子情事算得了什麼啊!

其實,當時的安徽省委書記曾希聖非常愛才,對嚴鳳英已經放寬要求了。嚴鳳英是舊社會過來的人,難免身上有些舊習氣,在適應新社會方面只要不是什麼大問題,曾希聖總是保護嚴鳳英的。很多關於嚴鳳英生活作風問題的流言蜚語,曾希聖也一概幫她擋了。

曾希聖

曾希聖這個人,一直受毛澤東信任,所以膽子大,在他的力爭下,1954年底合肥落成了一間豪華的“江淮大戲院”,指定嚴鳳英的《春香傳》作為戲院開張的首演大戲。安徽是個相對貧窮的省份,居然在1954年建造了一座雕樑畫棟的奢華戲院,這與當時勤儉建國的方針很不符合,也只有曾希聖有這樣的大魄力。

六十年代初,《女駙馬》打算去香港演出,曾希聖特批黃金,抽出金絲,到蘇州請老師傅手工製作一件黃金蟒袍給嚴風英。

可惜香港之行最後取消了,嚴鳳英生前也沒有機會穿過這件戲服,它至今珍藏在安徽省黃梅戲劇院。

自古紅顏多薄命,這句話就是嚴鳳英一生的悲情寫照

嚴鳳英的一生如同耆仙下凡,歷經紅塵劫難。她來到人間大愛過,也大慟過。

「文革」開始,嚴鳳英被指控為“文藝黑線人物”、“宣傳封(封建主義)資(資本主義)修(修正主義)的美女蛇”,並被誣蔑為國民黨潛伏特工。成為反派一直把嚴鳳英的私人情感經驗當作生活作風問題,加以批鬥侮辱,她只有以死抗爭。

1968年4月7日夜,嚴鳳英不堪凌辱,自殺身亡。自殺後被軍代表劉萬泉以尋找「特務發報機」為由,割喉管,挖出內臟。醫生用手術用的小斧頭從嚥下砍起,向下一根肋骨一根肋骨地砍,然後把內臟拉出來,剖開,結果卻只查到一百多粒安眠藥片!

一代紅伶就這樣悲慘死去。

「又誰知花正紅時寒風起,

再要回頭難上難!

生生死人間去,

恩愛夫妻難團圓! 」

彷彿一語成謔,《牛郎織女》最後一幕,恰恰寫照了嚴鳳英的一生。

部分資料來源:

《黃梅戲一代宗師嚴鳳英》

《黃梅戲名家嚴鳳英的坎坷人生》

《謾仙記》

《嚴鳳英之死:劉萬全為什麼要害死嚴鳳英》

等