辛棄疾畫像。

辛棄疾畫像。

辛棄疾生於金國,少年抗金歸宋,曾任江西安撫使、福建安撫使等職。曾著《美芹十論》、《九議》,條陳戰守之策。由於與當政的主和派政見不合,後被彈劾落職,退隱山居。開禧北伐前後,相繼被起用為紹興知府、鎮江知府、樞密都承旨等職。開禧三年(1207年),辛棄疾病逝,年六十八。後贈少師,諡號“忠敏”。

建康二年(1127年),金國攻陷北宋都城汴京,北宋滅亡。逃到南方的皇族趙構在臨安(今杭州)重建政權,是為南宋。先天缺乏的南宋小朝廷雖然暫時在南方站住了腳跟,卻始終面臨著金兵南侵的危險。由於統治者的怯弱無能,收復失地、統一中原更是困難重重。辛棄疾出生之時,他的家鄉山東地區已經淪陷於金人之手長達十三年。

1142年的南宋全圖。

1142年的南宋全圖。

辛棄疾的祖父辛贊是一位愛國士大夫。金兵入侵時,由於家族人口眾多,辛贊無法脫身南下,只好留在濟南,後來又不得已出仕金國。但他內心一直希望有機會“投釁而起,以紓君父所令人切齒之憤”。他將這一希望寄託在孫子身上,為其取名“棄疾”。 “棄疾”,正是“去病”之意。西漢有名將霍去病,六次率軍擊敗匈奴,解除了自漢初以來匈奴對漢朝的威脅。

辛棄疾少年時,祖父便常帶著他「登高望遠,指畫山河」。在他十四、十八歲時,又兩度讓他前往金國首都附近的燕山考察軍情。祖父的教育、引導在少年辛棄疾的心中播下了愛國思想的種子。而他自己親眼目睹的淪陷區人民的悲慘生活,更加深了他對侵略者的憎恨。這一切,使辛棄疾很早就立下了恢復中原、報國雪恥的大志。在這個風起雲湧的時代,他迅速成長為一位出色的青年英雄。

西漢抗擊匈奴名將霍去病。

西漢抗擊匈奴名將霍去病。

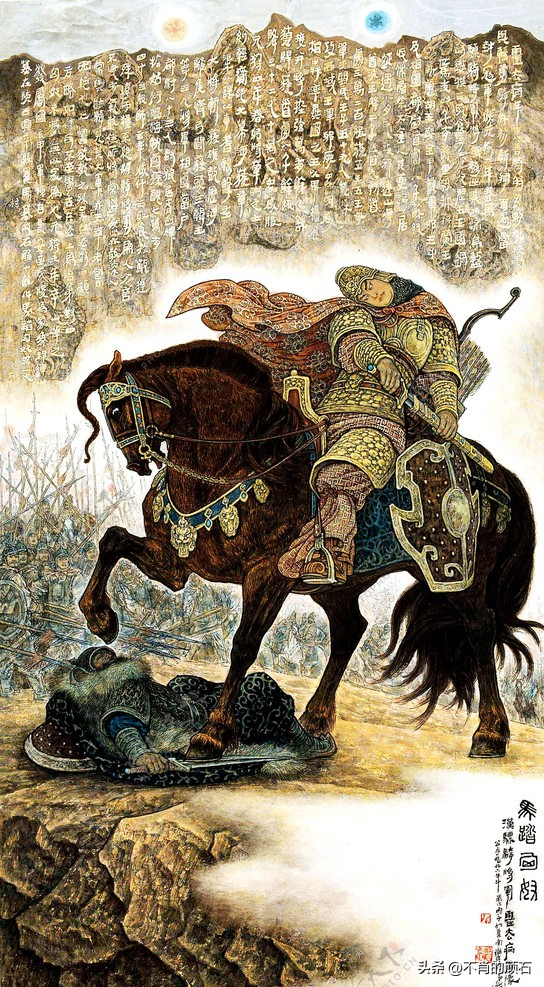

紹興三十一年(1161年)夏,金主完顏亮大舉南侵。這期間,在已經淪陷的南方地區,漢族人民紛紛聚眾起義,抗金斗爭如火如荼。二十二歲的辛棄疾也毅然舉起抗金義旗,在濟南南部山區聚集了一支二千多人的隊伍。不久,他率眾投奔由耿京領導的山東最大的一支起義軍,在軍中擔任掌書記。任職不久,他果斷地追殺叛徒,贏得了耿京的信任和器重。

紹興三十一年(1161年)十一月,金人內訌,完顏亮被手下殺死,金兵撤回南方,新的金國統治集團成立。面對義軍即將被各個擊破的危急形勢,辛棄疾極力說服耿京歸附南宋朝廷,與宋兵共同抗金。次年正月,他奉耿京之命南下,奉表歸宋。宋高宗在建康(今南京)接見了他們,暗示承認義軍的合法地位。

無奈就在辛棄疾成功完成使命之時,起義軍中張安國叛變,勾結金兵殺害了耿京。辛棄疾在北歸途中聽聞此訊,迅即率領五十多人馬,急馳數百里,突襲濟州(今山東鉅野),在五萬金軍營中活捉張安國,並成功勸服營中耿京舊部上萬人起義。辛棄疾帶著這上萬人,成功解脫金兵追趕,晝夜疾馳到達建康,將張安國斬首示眾。年輕的辛棄疾成為了傳奇英雄,南宋朝野為之震動。之後,辛棄疾被委任為江陰軍簽判,開始了他在南宋的仕宦生涯。這個其實不睬想的開頭,似乎已經預示了他後半生傾盡全力,卻始終壯志難酬的喜劇命運。

辛棄疾帶領50人突襲5萬人眾的金營。

辛棄疾帶領50人突襲5萬人眾的金營。

辛棄疾南歸後的第二年,南宋朝廷在張浚的主持下出兵北伐,最終失敗,與金簽訂了屈辱投降的「隆興和議」。從此,主和派重新當權,在長達四十多年的時間裡,南宋朝廷對金一直俯首稱臣,不敢言戰。辛棄疾的大半生,就活在這哀思的四十多年。

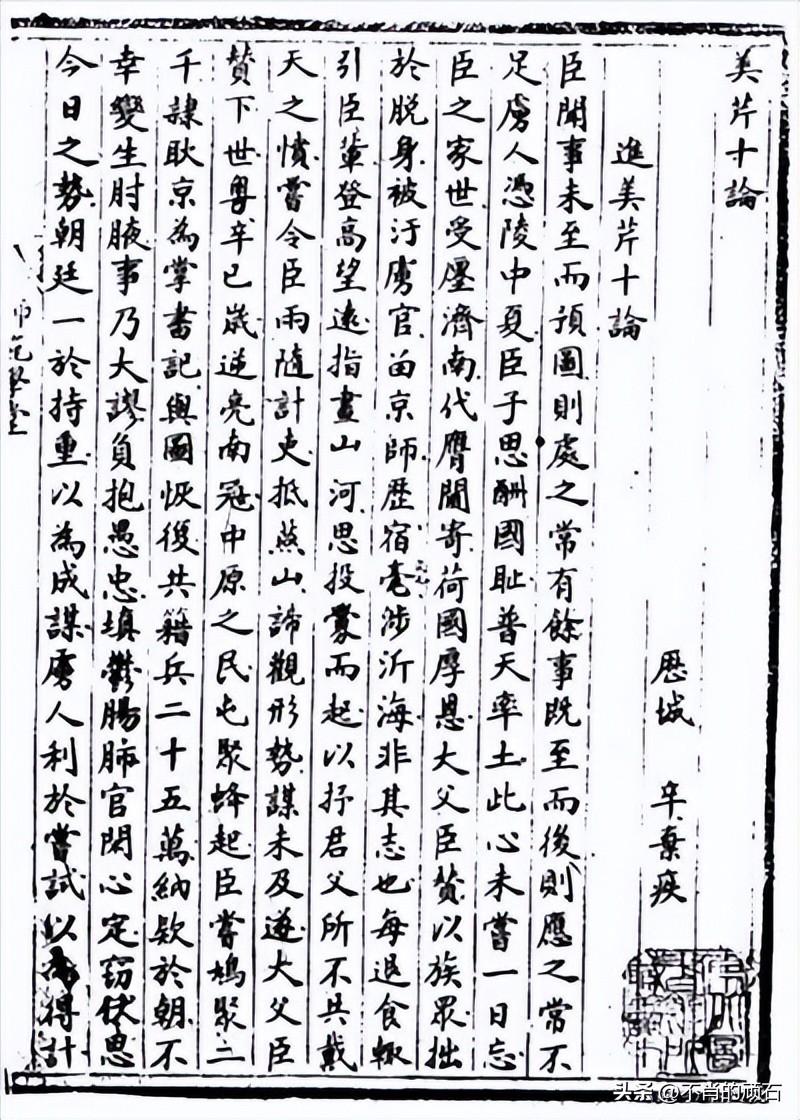

雖然沉於下僚,辛棄疾卻「位卑未敢忘憂國」。這段期間,憑著對南北政治、軍事情勢的深刻了解,辛棄疾不竭為朝廷北伐之事獻計獻策。其中最著名的,是他於乾道元年(1165年)上給宋孝宗的《美芹十論》和乾道六年(1170年)上給宰相虞允文的《九議》。這兩篇政論全面分析了當時的敵我形勢和進取方略,並提出了一系列具體的強國措施,顯示了辛棄疾經邦濟世的非凡才幹。然而,這些策論並沒有引起統治集團的重視,反倒在文人士大夫中廣為傳播,贏得了許多愛國人士的共鳴和讚譽。

辛棄疾上抗金方略《美芹十論》。

辛棄疾上抗金方略《美芹十論》。

乾道八年(1172年),辛棄疾出任滁州(今屬安徽)知府,開始了他南歸後第二個十年的仕宦生涯。他寬徵薄賦,招收流民,恢復生產,訓練民兵,實行屯田,使荒涼落後的滁州很快就面貌一新。這之後,他又連續擔任了好幾個州、府、路的行政長官,職位較前十年有了提升。在地方任上,辛棄疾恪盡職守。任江西提點刑獄,三個月平息茶商武裝叛亂;任江陵知府兼湖北撫慰使,討平農民暴動。辛棄疾做這些事時,手段比較狠辣,但他的內心卻是矛盾的。他曾上書朝廷,指出老蒼生上山為“盜”的真正原因是官逼民反,要想平息人民的暴動,就必須嚴肅官紀。

面對辛棄疾卓著的政績,南宋朝廷卻加強了對他的防範,頻頻調動其職務,以免他在一個地方時間久了,會培植起個人勢力。湖北任上兩年後,辛棄疾被支到湖南,任潭州(今長沙)知府兼湖南撫慰使。在那裡他興修水利,賑濟饑民,整頓鄉社,創建飛虎軍,雄鎮一方。一年之後,又被調離,改任南昌知府兼江西撫慰使。

沙場秋點兵——飛虎軍。

沙場秋點兵——飛虎軍。

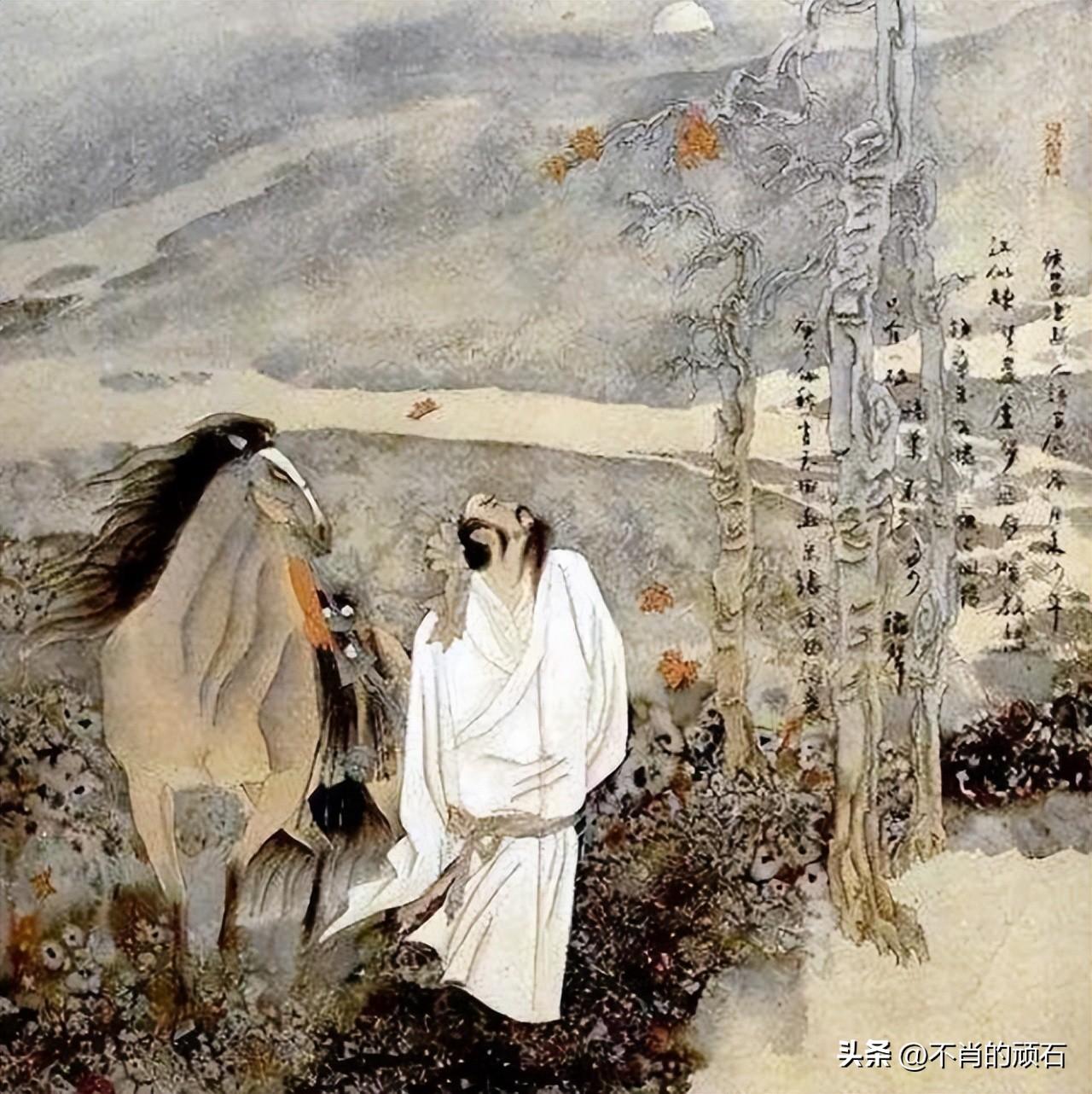

辛棄疾針對當時社會弊病,在地方大刀闊斧地整頓吏治,打擊豪強,觸動了某些特權階層的利益,引起了很多官僚的不滿乃至嫉恨。淳熙八年(1181年)冬,他被人羅織罪名,彈劾免職。罷官後的辛棄疾在江西上饒帶湖閒居,以“稼”名軒,自號稼軒居士。他在這裡一住就是十年。這十年是作為英雄的辛棄疾失意的十年,也是作為詞人的辛棄疾藝術創作大豐收的十年。

辛棄疾南歸以來,雖一心抗金復國,卻被束縛在後方的大小事務上;雖在地方盡職盡責,準備大有作為,卻遭誣陷彈劾,不克不及不閒居度日。報國無門,壯志難酬,這怎能不叫他憤恨嘆息?他不克不及像陶淵明那樣躬耕田園,悠然自足;也不克不及像蘇軾那樣看透宇宙人生,對一切坦然待之。雖然在帶湖的生活概況上淡泊平靜,但他的內心卻時時塊壘難平,因為他始終無法忘記國家的危難、人民的痛苦,也無法忘記自己年少時立下的雄偉志向。於是,詞便成了他最好的抒洩工具。他將自己的愛國熱忱、英雄情懷,以及壯志難酬的悲苦怨憤,都一併寄託於詞中。他的詞不是無病呻吟,不是文字遊戲,而是他痛苦靈魂的真實再現。儘管辛棄疾在南歸後的第一個十年就創作了很多膾炙人口的詞篇,但只有在帶湖的十年中,他才真正從一個政治家、軍事家變成了一個文學家。

辛棄疾賦閒。

辛棄疾賦閒。

紹熙三年(1192年),經過十年等待的辛棄疾突然被起用為福建提點刑獄。他欣然前往上任。半年後,因原任撫慰使去世,他受命兼任福建撫慰使。隔年春,他奉詔到達臨安,受宋光宗召見。奏對中,他就長江上游的軍事防禦安插問題提出了自己的精闢見解,但依然沒有受到重視。之後,他被留在臨安作太府少卿。為期僅半年,便又被派回福建,任福州知州兼福建撫慰使。回到福建後,辛棄疾全力改革弊政,並開始擴軍練軍,準備把福建地方軍隊建成像當年湖南飛虎軍一樣的雄師勁旅。這一系列措施又招來了既得利益者的不滿。重回福州不到一年,他被人誣為“殘暴貪饕”,再度彈劾罷官。

罷官回家不久,辛棄疾在帶湖的住宅不幸失火,房子被毀。於是他將家遷到鉛山縣瓢泉。他在瓢泉的生活,與以前閒居帶湖時差未幾,終日在遊山玩水、縱酒填詞中消磨時光。生性豪爽的他本就好飲,這下更時時借酒澆愁,以至「一飲動連宵,一醉長三日」。辛棄疾在瓢泉的第二次退閒生活,長達八年之久。這段期間,他留下了大量詞作,數量和帶湖時期差未幾,分歧的是,此時的他更加失望悲忿,作品的感情基調也更加沉鬱憂傷。

嘉泰三年(1203年),六十四歲的辛棄疾再次被起用為紹興知府兼浙東撫慰使。接到詔令後,他「不以久閒為念,不以家務為懷,單車就道,風采凜然」(黃斡《與辛農作物軒侍郎書》),立即赴紹興就任。這次起用他的是當時宰相韓侂冑。為籌劃北伐,韓侂冑需要起用一些主張抗金的元老重臣以造聲勢,辛棄疾便成了他的一個籌碼。嘉泰四年(1204年),辛棄疾應召入朝。然而,寧宗和韓侂冑召見他,其實不打算把他留下來主持用兵大計,只是採其名望為北伐裝點門面。

南宋鐵血宰相——韓侂冑。

南宋鐵血宰相——韓侂冑。

不久,辛棄疾被派往鎮江任知府。雖對自己不克不及介入前線抗金戰事憤恨不服,辛棄疾到達鎮江之後,仍在這一對敵用兵的要沖之地積極備戰,很快建立起一支萬人勁旅。對於韓侂冑等人不作充分準備就急於出兵北伐,他深感憂慮,在《永遇樂·京口北固亭懷古》詞中標明了其反對輕率冒進的態度。不管辛棄疾抗金復國的意願多麼強烈,對國對民用心多麼良苦,朝廷始終沒有真正信任他。在鎮江任上僅僅一年多,又因人誣以“好色貪財,淫刑聚斂”,他第三次被彈劾免職。開禧元年(1205)初秋,辛棄疾孤獨淒涼地返回鉛山瓢泉。

開禧二年(1206年)五月,南宋正式下詔伐金。不出辛棄疾所料,宋軍很快全線潰敗。山窮水盡的南宋朝廷只好再次向金求和。金人提出,以韓侂冑項上人頭作為議和條件。韓侂冑惱羞成怒,想再次對金國用兵,他又想到了辛棄疾。

開禧三年(1207年),韓侂冑奏請朝廷任命辛棄疾為樞密院都承旨,令其立即到臨安供職。詔令到達鉛山時,辛棄疾已經一病不起,他趕緊上奏請辭。就在此年九月十日,這位傑出的民族英雄含恨而逝。相傳他在臨終之際,還大喊數聲“殺賊!殺賊!”一個英雄生活在一個怯弱平庸的朝代,是一種哀思。而對於辛棄疾來說,這種哀思又是一種幸運:政治上的失敗成就了他文學上的成功。

辛棄疾墓地。

辛棄疾墓地。

蘇軾開創了“豪放”詞風,辛棄疾則用自己的愛國情懷和英雄氣概,繼承並發展了這一詞風。辛詞大多意象闊大,氣魄恢宏,充滿陽剛之美;感情濃烈,或慷慨悲慘,或低沉落寞,或熱情激昂,其力量皆不成抵擋,震撼人心。殺敵報國的英雄情結和政治失意的牢騷,是辛棄疾大半生文學創作的重要題材內容,也因而形成了辛詞與一般文人詞相區此外豪雄特色。清代詞論家黃梨莊就此評論說:“辛稼軒當弱宋末造,負管(仲)、樂(毅)之才,不克不及盡展其用。觀其與陳同甫抵掌談論,是何等人物!故其悲歌慷慨、抑鬱無聊之氣,一寄之於詞。”

一部農作物軒詞集,正是對辛棄疾一生為國家和民族奮鬥不息精神的忠實紀錄。在這部心靈史中,始終交織著對國家、民族深沉的愛,和對無法驅除強敵、實現壯志的強烈的痛和恨。