{還2}01

在以往的認知裡,楊蓉好像從未走過紅毯,連商業活動都很少。

不過,這回她罕見地出席了百花迎春的盛典,一身黑色修身長裙,淡黃色捲髮,整個人精氣神超足。

再看原相機生圖,說41歲也沒幾人信。

其實,前年的寶格麗活動也有她,只不過媒體通稿比較少。

真要比狀態,楊蓉其實遠勝一批小花,白裙紅唇,嫵媚動人。

雖然身高不到一公尺六,但身材比例好,四肢纖細,背部薄腰細,很有清純白花的味道。

小10歲的白宇說:蓉妹顯小,我顯老。

上《明星大偵探》節目,其他女pd全被稱呼為“姐姐”,唯獨她被叫“蓉妹”。

連小十幾歲的劉昊然都這樣稱呼。

都說年下不叫姐,心思有點野,但楊蓉被叫“妹妹”,真的可能因為她這張臉太顯小。

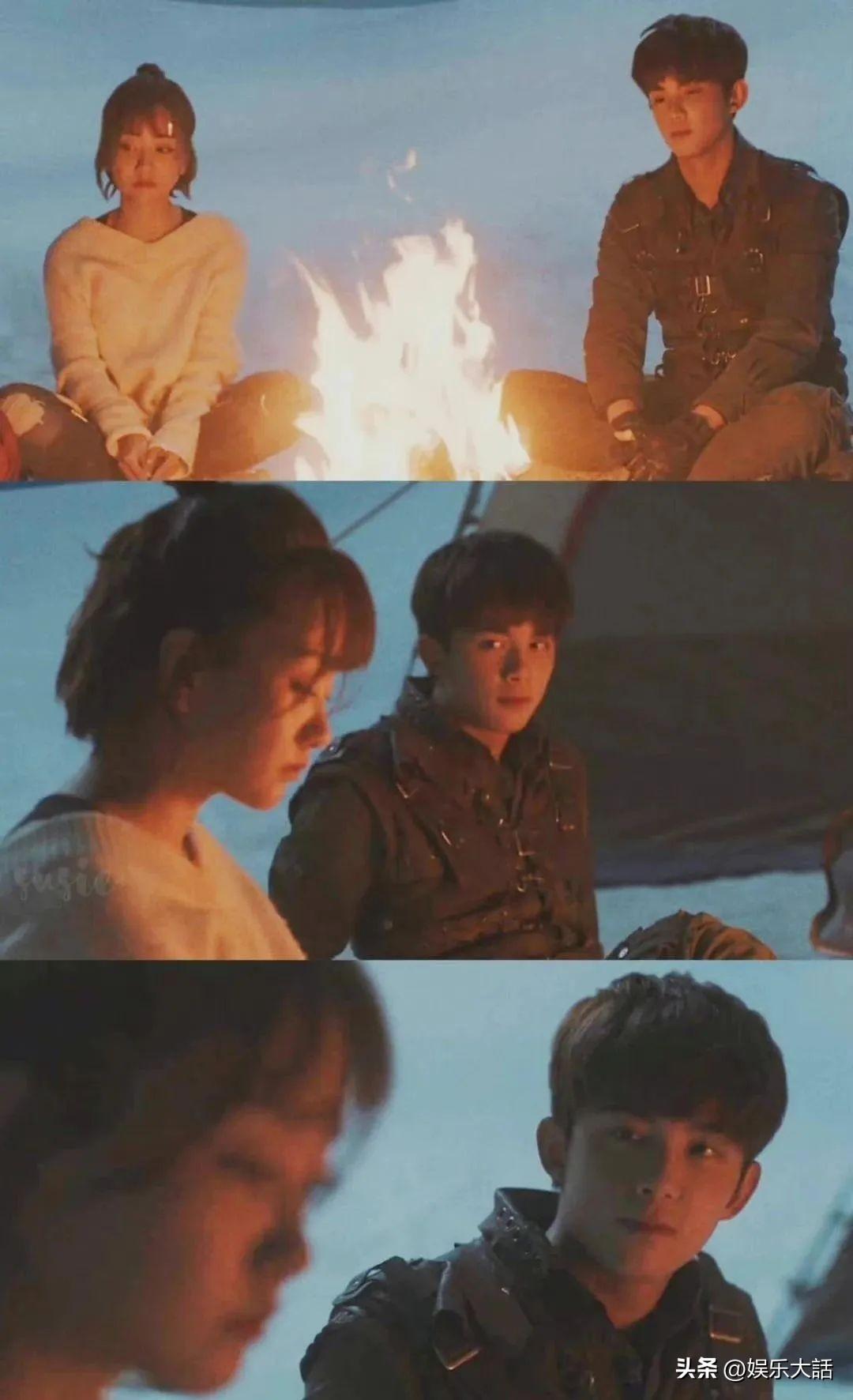

和小6歲的陳曉組cp,毫無違和感,

和小7歲的朱一龍合作,大家磕出了火鍋夫婦,甚至力推兩人出演《鳳凰》。

和小18歲的吳磊搭檔,明明各有cp,卻硬生生被觀眾看出了情侶張力。

楊蓉屬於少見的熱cp體質,江湖人稱「掃弟機」。

照理說,別的女星這個年紀還要演和弟弟戀愛的戲碼,一定會被罵,楊蓉就不會,

不油膩,不做作,

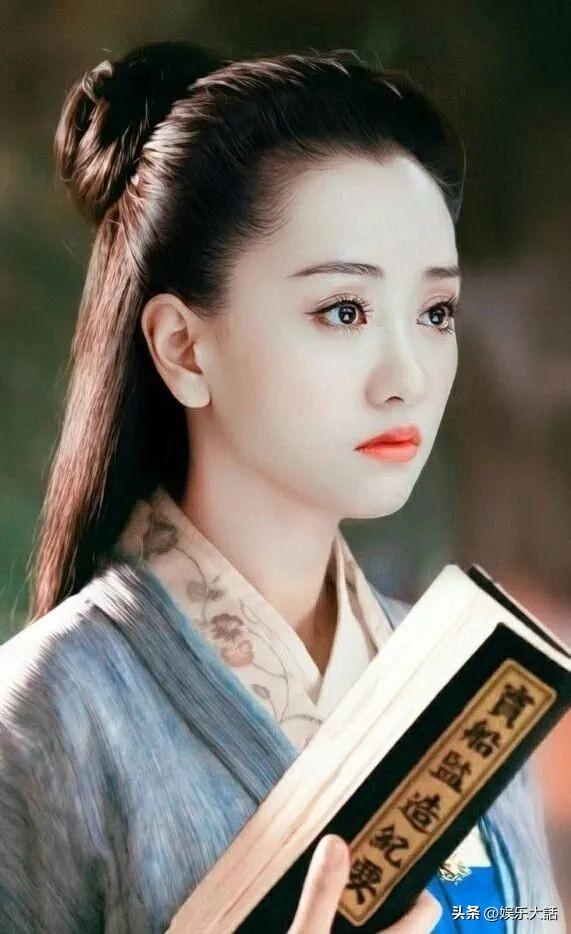

這主要因為她長了一張小圓臉,五官清秀,明艷裡帶一點桃花,眼神真摯乾淨,

不信你看黃文秀的演繹,長相並不相似,氣質上卻有重合處。

{還2}02

而事實上,到2022年,楊蓉已經出道26年,

在娛樂圈混跡多年還能保持乾淨的氣質,且0緋聞,實屬內娛少見,即使放到社會上也少見。

楊蓉和於正是上海戲劇學院的同學,但一個是81年的,一個是78年的,她於低谷時被老同學簽約,後來同期簽入的陳曉、袁姍姍全部到期走人,唯獨她堅持續約。

原因可能是因為她不想折騰,有戲拍就可以。

楊蓉那一屆班上還有嚴屹寬、馮紹峰、佟大為、程莉莎、楊皓宇(《龍門鏢局》裡的恭叔)、小李琳。

楊蓉說剛開學的時候自己才16歲,全班年紀最小,同學都把她當小朋友,連演感情戲也不找她。

還好知心大哥佟大為很照顧蓉妹。

正因為年紀小,且大一時就主演了電視劇《萬裡晴空》,所以她當時有點小任性。

比如說錯過好幾次合作大導的機會。

《像霧像雨又像風》裡的女一號方紫儀,曾在羅海瓊、楊蓉兩者之間挑選,

結果她錯過了面試時間,

後來又有《玉觀音》,

她喜歡自由,也不愛主動爭奪機會,畢業後同學們爭相簽約經紀公司,而她偏偏一個人單打獨鬥。

一點也不像女演員,

2002年時,楊蓉在上海開了一家首飾店,主賣白族飾品。

有點退圈的意思,有幸同年上戲同學推薦她去了《少年天子》劇組,和學姊郝蕾合作。

當時楊蓉21歲,滿臉的膠原蛋白,演的佟臘月聰慧靈秀,不僅演技自然,而且獨有一份古典神韻。

此劇為內娛輸送實力派鄧超、郝蕾,還挖掘了清純可人的霍思燕,楊蓉也是。

但她的發展卻不盡人意。

繼續神隱。

直到《少年包青天第三部》開拍,這部劇的主演鄧超推薦楊蓉來演小風箏,她這才關閉店面再投入劇組。

此劇是她25歲時的作品,另一個經典角色-小風箏,

可愛之餘,兼具靈秀之美,

她和趙陽版公孫策組成的cp,至今仍有討論。

但之後楊蓉一路flop,沒演過多少大劇,縱然履歷優秀、長相出挑,卻隱身了好幾年。

到了2009年,她和老同學於正重逢,後者見對方沒簽約公司,便主動邀請蓉加入工作室。

適才楊蓉有了新的曝光度,

例如在《歡喜婆婆俏媳婦》中出演醜女朱八姐,那時她29歲,已然錯過了女演員演偶像劇的黃金年齡。

為了讓觀眾重新認識她,更有印象,

於是那幾年,楊蓉被安排演出了一些反派角色,有讓人恨得牙癢癢的杜小寒,還有霸氣側漏的蕭貴妃……

楊蓉清楚記得因演反派角色而被觀眾罵時的不悅,「有些不情願,但慢慢開始接受」。

而且從《陸貞傳奇》之後,她和陳曉、趙麗穎和陳曉都組建起了西瓜皮,雙方cp粉都認為「是真的」。

不過,從相處狀態,以及雙陳婚禮的賓客來看,

蓉曉基本上不可能為真,倒是穎曉有那麼點貓膩,畢竟老死不相往來了。

很快,楊蓉有點小紅,網友稱她為「千年女二,該紅了」。

2015年,網文《鳳凰》將被影視化,於正力推楊蓉飾演女一號劉楚玉,

而在容止的選擇上,則邀請了朱一龍試鏡。

那時候眾人看好。

但是,幾個月後泡湯,從於正方的態度看:資方應該是嫌楊蓉年紀太大(34歲)。

就這樣又錯過一個IP。

而於正也夠“瘋”,直接魔改劇本,把關曉彤的戲減少,推出了旗下新人白鹿。

當時楊蓉處於中年女星的尷尬期,演偶像劇年紀大,但外表、氣質完全不差。

2017年後,她開始遊離娛樂圈,拍一部戲,去旅行一次。

這種狀態持續了三、四年,

直到2021年,才終於接到了寫實題材劇本《大山的女兒》,為了更像黃文秀,她去了生活過的山區體驗,去感受、去理解黃的心境、心態。

果然,有努力就有回報,

她成功收穫了「演技派」的評價。

中年女演員35歲之後,在職場上有個“門檻”,只要邁過去很快能迎來新的春天。

楊蓉的心態也比以往更從容,更有自信。

不得不說,內娛其實真不缺好演員,尤其是女演員,實力縱然重要,但有時候機會更不能少。

當然了,希望更多四十加的姊姊們,能站上更多的展現平台,而不是慢慢被「隱身」。