北宋太祖開寶七年(974年),宋、遼雙方在保持了長達十餘年的緊張對峙後,於這一年的十一月,在宋、遼邊界的雄州(今河北雄縣),締結了雙方建國以來的第一份正式的官方和約文件。史稱“雄州和議”。

這份由遼國單方面主動發起的和約協議,不僅給了宋太祖足夠的時間,去吞併南方諸政權。也成為其留給宋太宗的一份重要政治遺產。

但不同的是,在宋太宗的手裡,這份充滿著契丹人「真摯感情」的和議,卻被他玩出了不一樣的「高度」…

宋太宗趙光義

宋太宗趙光義

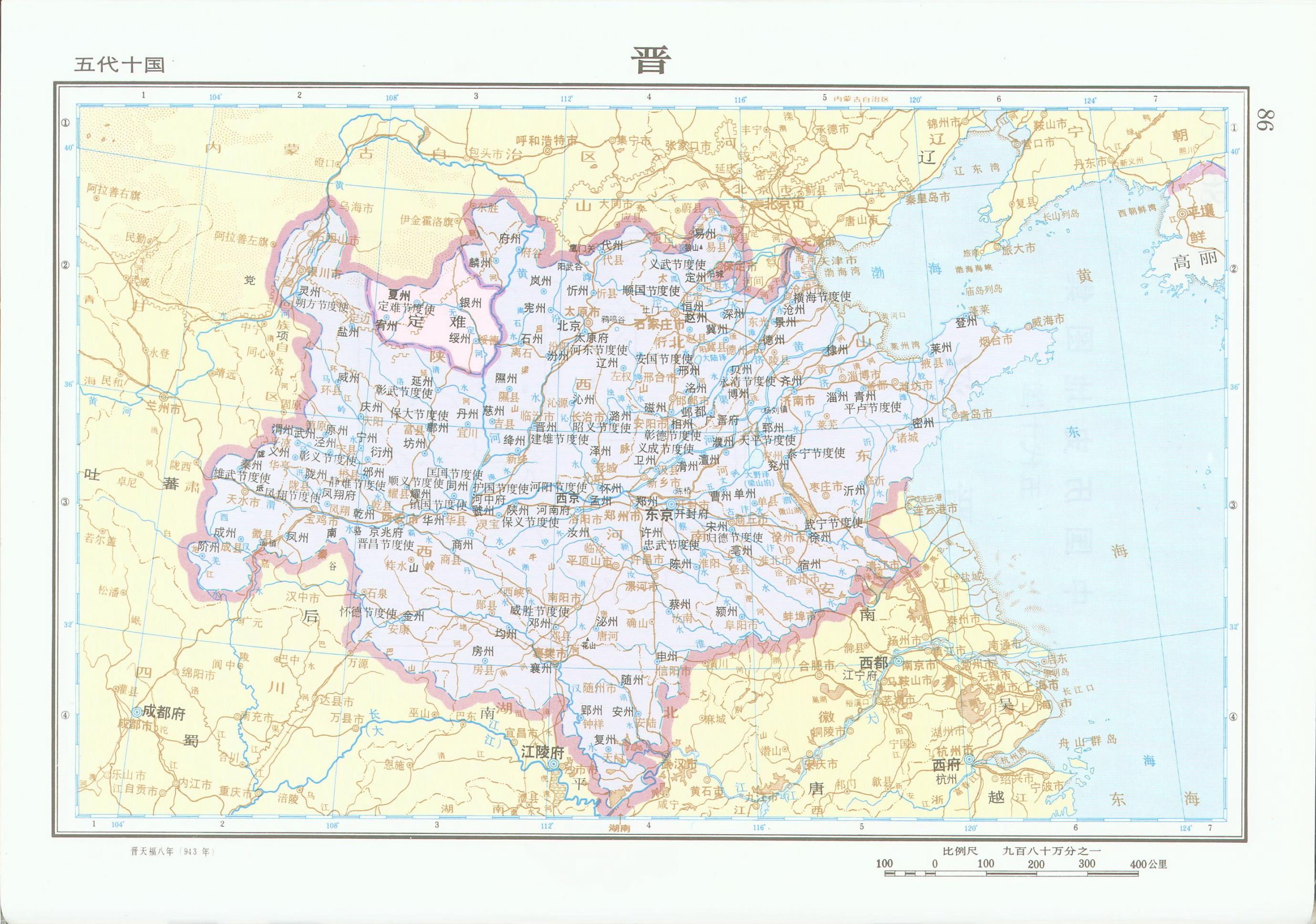

西元947年正月,遼太宗耶律德光兵下開封府,晉出帝開城門乞降,後晉宣告滅亡。

如何處理晉亡以後的中原形勢,成為遼太宗亟待解決的問題,擺在他面前有兩套方案:

其一:效仿後晉石敬瑭的故事,在中原再扶持一個“皇帝”。這樣的人選現成就有,一個是窺伺中原已久的趙延壽,另一個是臨陣倒戈的晉將杜重威;

其二:遼太宗把其他人都扒拉一邊,自己幹,親自接過這個歷史的“重擔”,直接把後晉故土納入遼國的行政管轄範圍內。

那麼,這兩者究竟哪一種更為“高尚”呢?

遼太宗毅然決然地選擇了後者,樂呵呵地接過了歷史的重擔……

後晉

後晉

正月初一,遼太宗懷著無比激動的心情,以中原皇帝的儀仗進入開封。次月,改國號為遼。可是,還沒到這一年的夏天,遼太宗懷著複雜而又焦慮的心情,留下一句“我不知中國之人難制如此!”便整軍北撤,黯然退出開封,放棄了他心儀已久的中原,最終病逝北歸途中的殺胡林(今河北省欒城縣西北)……

遼太宗在中原地區「實驗性統治「的失敗,讓整個遼國的執政階層,都開始逐漸意識到一個簡單而又複雜的問題。

遼國究竟還要不要問鼎中原?如果堅決要,那麼究竟該如何處理與中原地區的關係?

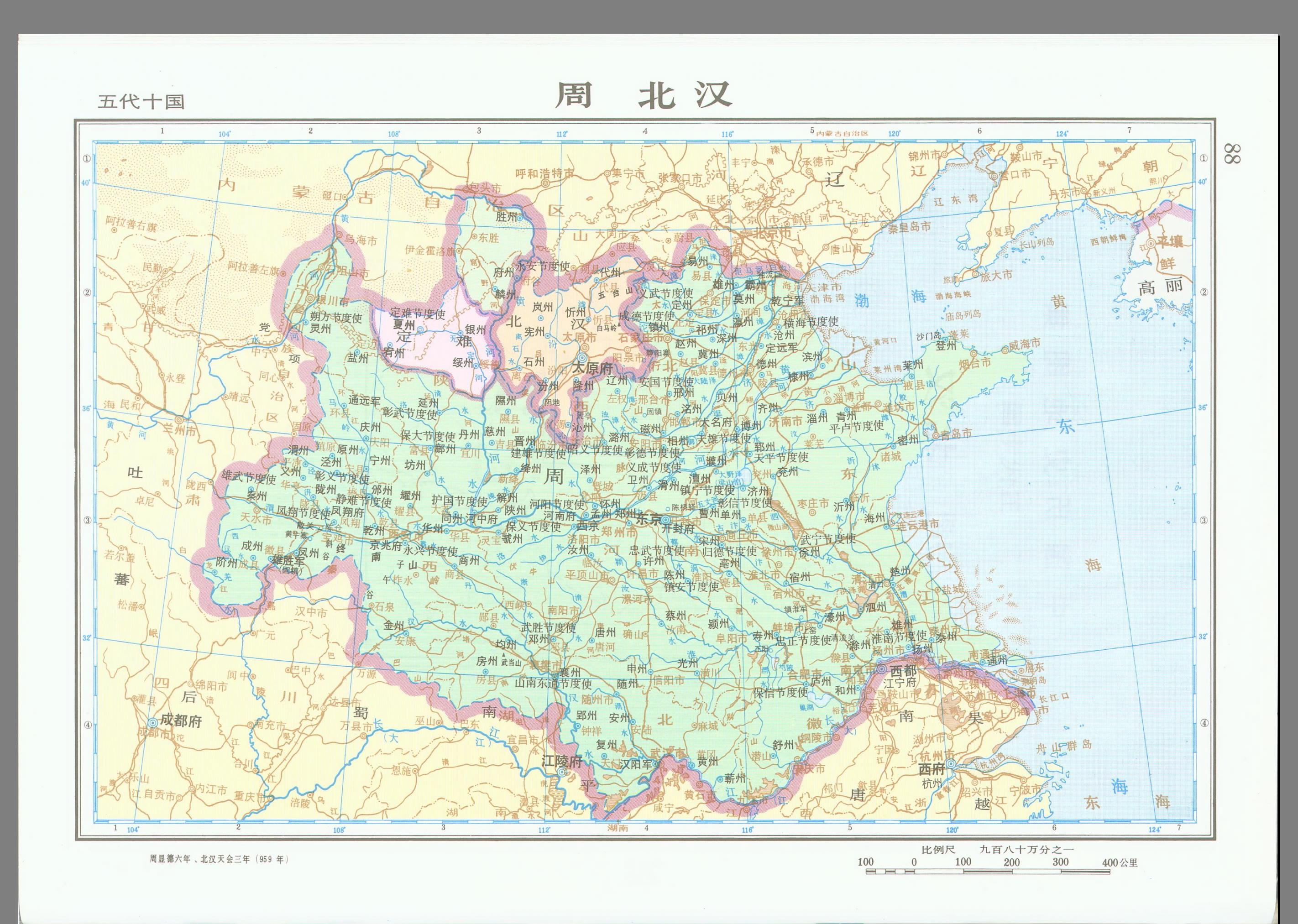

後週、北漢

後週、北漢

事實上,在遼國貴族內部,一直存在一種聲音,他們主張“草原本位”思想,不希望將高度發達的中原地區納入遼國的行政體制內。在遼太宗入主中原之前,其母述律平就對其言道:“爾今雖得漢地,不可居也!”

自從遼國從石敬瑭手裡獲得幽雲地區後,曾經趨於劣勢的戰略地位發生了翻天覆地的變化,每當契丹人站在幽州城向南看時,我相信任何一個有開拓精神的人,哪怕是一個普通的契丹士兵,他都有躍馬南下的衝動,更何況是一個手握大權的皇帝。

但是遼太宗在中原地區的失敗統治,還是打醒了很大一部分,沉迷在統治中原美好憧憬中的契丹人!他們從原來的狂熱中清醒出來,開始正面審視與中原地區之間的關係。

但契丹人發現,在處理“中原問題”上,此前的很多辦法都行不通;在中原扶持一個傀儡皇帝做“代理人”,比如石敬瑭。可是石敬瑭一死,他的繼任者並不打算重續與契丹的“前緣”,總想著擺脫遼國的控制;

“代理人”不聽話,自己上!遼太宗就是前車之鑑。並且契丹貴族無意讓整個遼國全盤漢化,在兼容農耕文明的同時,依舊要保持游牧民族的性格特徵,這一點契丹人想的很明白。

後晉太祖石敬瑭

後晉太祖石敬瑭

契丹人窩在幽雲十六州,看著南方想來想去,實在想不出什麼好辦法。可是就在這不長的幾年裡,中原正在不斷地發生巨變……

947年,沙陀人劉知遠在太原稱帝,趁遼軍北歸,舉兵南下,佔領開封,建立後漢。劉知遠當了不到1年的皇帝就死了,兒子劉承祐嗣位,即漢隱帝。兩年後,後漢樞密使郭威在澶州發動兵變,率軍殺回開封,逼走劉承祐。次年951年,建立後周。

中原巨變,讓窩在幽雲十六州的契丹人突然一激靈。後週的突然建立固然讓他們很吃驚,但更驚訝的是,在河東(今山西北部)一個與後周有宿仇的小政權正在悄悄成立—北漢。

劉知遠的弟弟劉崇是個很有遠見的人,他在太原替老劉家看守河東老家。侄子劉承祐把後漢搞得一塌糊塗,所以他早早地就與侄子進行了切割,停止了對後漢的進貢,轉而開始積蓄河東的實力。

郭威篡漢,巧言騙過劉崇,讓劉崇失去了恢復劉氏江山的機會。幾乎是在同一時間,郭威與劉崇,分別在開封和太原同時稱帝,建立後周和北漢,展開對峙狀態。

同樣是新政權,北漢的地緣格局要比後周惡劣得多。南面為後周政權,北漢與其有著奪國滅家之仇,誓不能共存亡;西面為党項,在各個強權中搖擺不定;西北面為折德康家族世代駐守的府州永安軍,政治上更偏向於中原政權,從後來宋伐北漢來看,折氏一族是宋軍強有力的助攻隊友。

強敵環伺的情況下,劉崇不得不把目光投向曾經的敵國—契丹。

《燕雲台》契丹人形象

《燕雲台》契丹人形象

正月登基,次月劉崇就開始向遼國派遣使者,並向遼世宗表達了“本朝淪亡,紹襲帝位,欲循晉室故事,求援北朝”的意願。欲借契丹之力,以復劉氏江山之意,不言而喻。

事實上,當時向遼國示好的不只北漢一家,郭威在繼位的次月,幾乎和北漢同時,也向遼國派遣了使者,但他的目的則是為了與遼國通好,緩和彼此之間的關係。

北漢和後週之間,契丹人沒辦法玩“平衡術”,必須選擇一個。但其實壓根不用考慮,傻子都會選北漢。

北漢的主動低姿態示好,恰恰給了遼國一條解決中原問題的新方法…

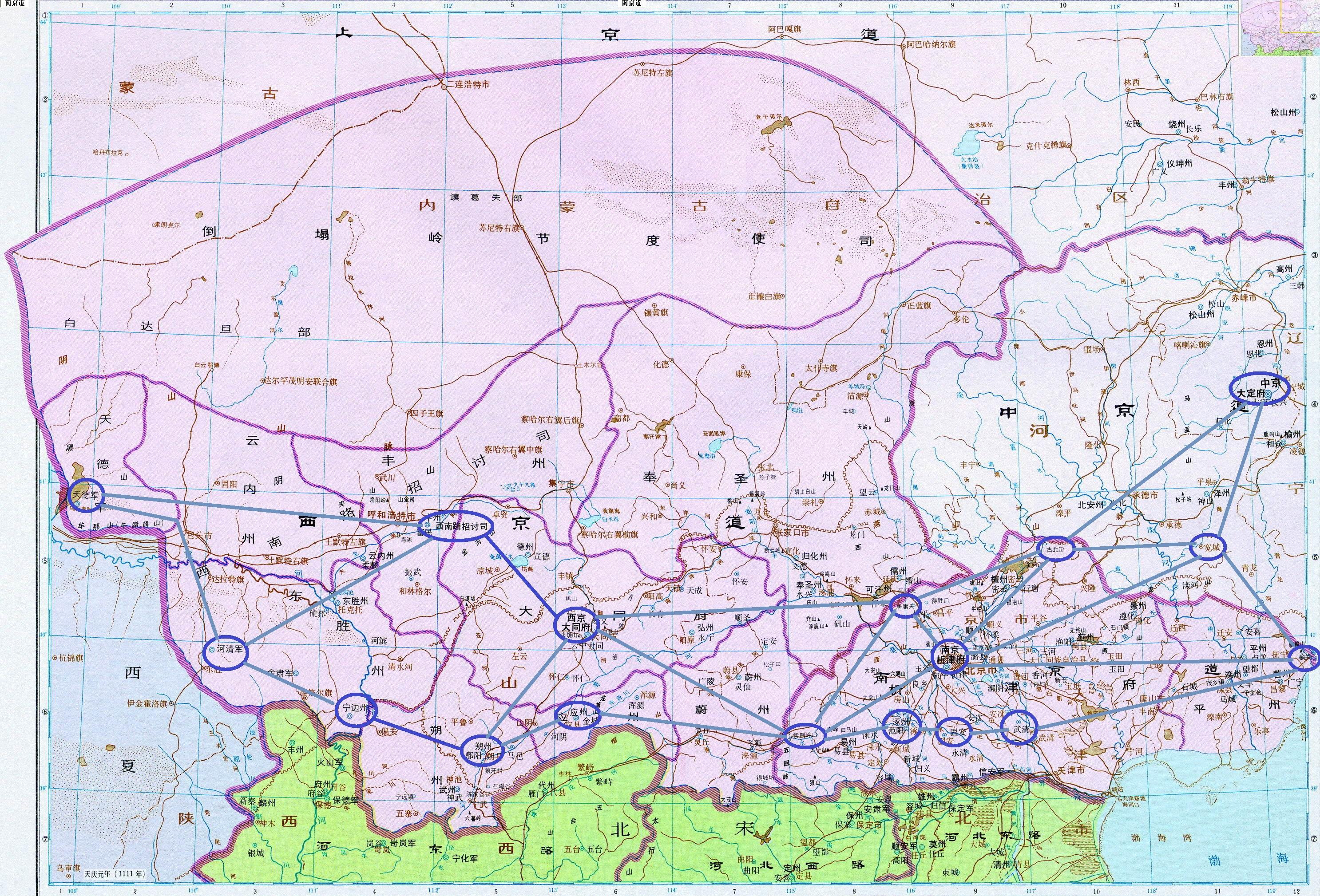

經過遼太宗入主中原失敗後,在遼國內部關於南下中原這個話題開始逐漸冷卻。但幽燕以南的河北和河東地區,毗鄰遼國經濟重心幽州和雲州,依舊是遼國重點關注和經營的戰略地區。

北漢的主動示好,給了遼國人一條新思路;可以通過扶持北漢政權,作為抵禦後周在河東地區軍事行動的“炮灰”。而本國的主要精力,則放在經略河北上。

遼西京道、南京道

遼西京道、南京道

北漢很賣力氣,劉崇繼位次月,兩次發兵進攻晉州(今山西臨汾),試圖把勢力推進至黃河、洛陽一線,但都以損失慘重而宣告失敗。十月,剛剛繼位的遼穆宗派遣五萬大軍,與北漢軍合力進攻晉州。

遼、漢之間的第一次合作很失敗,契丹人“出工不出力”,在晉州城外苦熬了五十天,漸入寒冬,遼軍不戰自敗,在不通知北漢軍的情況下“燒營夜遁”,後週軍順勢掩殺,致使聯軍死傷大半。

三年後,後週郭威病逝,新主柴榮登基,遼發兵萬餘,聯合北漢,在高平巴公原與後週展開決戰之勢。同樣的情況再次出現,契丹人還是出工不出力,北漢軍大敗潰輸,遼軍未動一兵一卒。親徵的周世宗一鼓作氣,將戰線推進至太原城下。並派符彥卿與史彥超將遼兵趕出忻州,在太原以北建立起了阻擊契丹援軍的防線。

遼國的戰略其實特別有意思,每次和北漢人出去“打架”,都是只擺姿勢不動手,哪怕北漢被人揍成王八蛋,契丹人也不出手。

只要打不死,你隨意!

可是一旦北漢的根基受到影響,遼國方面馬上開始警覺。後周佔領忻州後,遼穆宗馬上派遣南院大王撻烈助敵祿,向忻州發起進攻。果然一戰功成,打破了後周的防線。圍攻太原受挫的周世宗只好被迫整軍南撤。

高平、忻州戰役,包括周世宗以及趙匡胤在內,都意識到一個問題,要拔掉北漢這顆釘子,遼國是關鍵。但很遺憾,在周世宗有限的崢嶸歲月裡,這個問題他沒有找到答案。

西元960年,趙匡胤發動陳橋兵變,以宋代週,迫使恭帝禪位,建立宋朝。宋初趙匡胤與趙普定下「先南後北」的戰略,把軍事的重心放在南方諸國,相繼滅亡了南平、武平、後蜀和南漢。

宋太祖趙匡胤

宋太祖趙匡胤

但即使在如此高密度的戰爭環境下,趙匡胤依舊對北方的北漢「念念不忘」。在開寶二年,宋太祖集結河東、河北、河南三地軍隊親徵太原。但最終因契丹人的阻礙,宣告失敗。

開寶二年的這次北伐,對宋朝而言,有一個好消息和一個壞消息:好消息是,契丹人強悍的戰鬥力已經不再是優勢,這在戰爭中是顯而易見的;壞消息是,契丹人離北漢太近了,支援的速度太快了。

宋軍三月份中旬開始圍太原城,四月上旬,遼方的援軍就已經達到太原北的陽曲,中旬雙方開始交戰。事實上,這種進軍的速度,很可能讓宋軍根本來不及在太原以北構建防禦體系。

誰能最快集結軍隊,在短時間內,將軍隊開赴前線,成為北漢之戰的關鍵所在!

自從北漢戰役後,宋遼雙方都意識到短時間內,北漢不會被任何一方消滅。雙方的實力已經達到了均衡的狀態。實際上,從綜合實力而看,宋朝一方還要略高一籌。遼國內部的權力傳遞成為影響遼國政治穩定的重要因素。而宋朝還沒遇到這種事呢,當然,這只是早晚的問題,而且後來鬧得比契丹人更兇……

北漢戰役後,宋朝的戰略重心南移,為了能夠抽出身來了對付南唐,趙匡胤開始重新配置北方的防禦體系。圍繞的核心思想就是:不要出事!不要出事!不要出事!

有意思的是,趙匡胤的戰略思想與契丹人不謀而合。契丹人苦於外部壓力無法整飭國內形勢,宋、遼邊境逐漸減少的軍事衝突以及日趨緩和的領土糾紛,讓契丹人逐漸萌生一個念頭;

要不,我們握手講和吧!

就在宋朝向南唐開戰前三個月,開寶七年(974年),七月。遼涿州刺史耶律琮致書宋雄州知州孫全興:“今茲兩朝,本無纖隙,若或交馳一介之使,顯布二君之心,用息疲民,重修舊好,長為與國,不亦休哉!(節選)。”

遼國單方面的示好行為,很快就得到了宋朝方面的正面回應。趙匡胤以孫全興為全權代表,在雄州與耶律琮展開磋商,並最終締結了和議約書。史稱「雄州和議」。

事實上,這份和議雖然是宋、遼雙方實力均衡後的必然產物,但雙方顯然都沒有打算徹底把兩國關係穩定在這份和約上。至少比幾十年後的澶淵之盟,雙方都不太認真看待這件事。

宋朝方面很好解釋,締結和約就是為了騰出手來去揍南唐。

但在遼國,明面上締結和約後,特意遣使曉諭北漢主“以強弱勢異,勿妄侵伐”。告誡北漢要乖!要聽話!不要隨便跑到別人家裡砸東西!

但實際上,遼國締結和約的目的,是為了盡快解決遼國內部的動盪局面,同時也讓南方的邊防喘口氣。至於對北漢,軍事援助和經濟援助從來沒有停過,大批的軍糧越過太行山,送至太原府。

由於關於這次和議的記錄很少,我們大致猜測,遼國方面對這份和約的內定期限,至少是在十年以上的。也就是說,在十年以內,遼國方面不打算破壞和約,和宋朝展開全面戰爭。從後來遼國在北漢問題上的態度,可見一斑。

但讓契丹人沒有想到的是,這份充滿著自己真摯感情的和約,僅保持了五年就被無情地撕毀,而撕毀他的人,正是那個看起來很“和善”的宋太宗!

自始至終,北漢一直是趙匡胤的一塊心病,和遼國締結所謂的“和約”,只是為即將啟動的徵南唐戰爭提供足夠的戰略空間和軍事力量。就在平定南唐後不到一年,開寶九年(976年),八月。稍作休整的宋軍馬上投入了征北漢的戰役,但到了十一月,趙匡胤莫名其妙地死在開封的萬歲殿。就在趙匡胤駕崩的前幾天,宋軍在河東捷報頻傳,再一次包圍了太原城…

趙匡胤驟然駕崩,使徵北漢的軍隊不得不南撤。身為宋太祖的繼任者,宋太宗趙光義自登基伊始,出於政治上的需要,很快就把徵北漢提上了日程。

但在這之前,他還要做一些準備,「哄一哄」隔壁的契丹人…

從太平興國元年(976)十一月起,在宋太祖死後不到半年的時間,宋、遼雙方頻繁往來使者共計6次。基本上每個月都有宋或遼的使者奔波在幽州與開封之間。而在此後兩年多的時間裡,宋太宗平均每年至少派出兩批使者赴遼。而遼方則平均每年派出三批使者使宋。頻率不可謂不高。

而且愈是在戰事前夕,宋太宗對遼使的態度就愈加地隆重。甚至在太平興國三年十月起,專門增設送伴使,特意護送遼使到邊境。

好傢伙,從開封送到雄縣,等於又出使了一趟,宋太宗可把契丹兄弟給感動壞了!

忙著安排送遼使出境的宋太宗,手底下也沒閒著。從太平興國二年(978年)上半年開始,一邊不斷遣使赴遼,另一邊則不斷在北境調動軍隊。

這一次,宋太宗要陰一把契丹人!

但契丹人也不是傻子,風雲變幻的邊境形勢,契丹人也能察覺到,只不過反應得有點慢……

太平興國三年(978年),耶律虎骨使宋回遼,馬上向燕王韓匡嗣匯報了這次使宋所察覺到的異樣,並推測宋朝方面要在短時間內對河東用兵。但是僅憑一個使者的臆想,遼國高層很難信服,更不敢貿然地做出任何的過激舉動,以導致事態的進一步升級。

實際上在整個宋太宗向遼宣戰的過程中,遼國一方始終保持克制與耐心。可以想像,遼國如果有機會召開“外交部記者見面會”,一定會嚴正譴責,宋太宗破壞雙邊關係,導致區域政治發展不平衡…

到了太平興國四年末(979年),耶律虎古的預判得到了更多現實的支持。在這一年的十二月,宋太宗脫下偽裝,向遼發出征北漢的通知。實際上,到目前為止,遼國方面依舊在避免全面戰爭的爆發。北漢是遼國的門戶,但遼國又不想與宋朝發生大規模的軍事衝突,所以仍把希望寄託在談判桌上,在十二月和正月,分別派了兩批使者赴宋,目的就是為了說服宋太宗放棄對北漢的軍事行動。

宋太宗沒有絲毫要談判的想法,面對遼使的質問,宋太宗怒斥道:“河東(北漢)逆命,所當問罪。若北朝不援,和約如舊;不然則戰!”這大概是宋太宗人生的高光時刻!同樣,也是整個宋王朝為數不多的高光時刻!

就在與遼使虛與委蛇的同時,宋太宗對北漢的軍事行動,已經開始了…

正月初七,派遣常參官督運軍糧赴太原行營;

正月十二日,任命潘美為北路都招討制置使,命令彰信軍節度使崔彥進攻城東,彰德軍節度李漢瓊攻城南,桂州觀察使曹翰攻城西,彰信軍節度劉遇攻城北;

正月十三日,任命郭進為太原石嶺都部署,阻擊遼方援兵;

自二月十九日至三月十六日,先後命令均州刺史解暉、知府州折禦卿等分兵攻打隆州、沁州、汾州、嵐州等地,以孤立太原;

二月二日,宋太宗下詔親徵,三月一日至真定。

到二月份,宋、遼談判破裂。十八日,遼派南府宰相耶律沙、冀王敵烈、南院大王耶律斜珍、樞密副使耶律抹只領兵援救北漢。可是當遼國的援軍到達石嶺關時,郭進已經在此嚴陣以待,等候多時。

石嶺關舊址

石嶺關舊址

如果把金國人作戰比喻成一把鋒利的匕首,那麼遼國人作戰就如同是一柄鋼刀,又穩又狠!

但在石嶺關之戰,遼國人反而顯得急躁;

三月十六日,遼國數万騎兵來到石嶺關大澗邊,耶律沙主張等後軍趕到再戰,冀王敵烈、耶律抹只堅持要立即出擊,耶律沙見無法改變冀王主張,只得同意出擊。當敵烈領先鋒兵渡澗不足一半時,郭進突然發起進攻,一場鏖戰,當即殺死了冀王敵烈及其子蛙哥、耶律沙之子德里、突呂不部節度使都敏、黃皮室穩唐筈等五員大將,耶律抹只僅以身免。

耶律沙帶兵狼狽北逃,宋軍緊追不捨,恰逢耶律斜軫率後軍來到,萬箭齊發,耶律沙才免遭全軍覆沒的命運。石嶺關之役,宋軍消滅遼兵一萬多人,迫使遼退兵回國,從此,北漢劉繼元成為甕中之鱉,滅亡指日可待。

而直到此時,遼國方面仍不希望與宋的戰爭態勢繼續升級。甚至遼國方面寧可放棄北漢,也不希望與宋爆發全面戰爭。所以,在第一次救援失敗後,遼國並沒有想開寶二年那樣,繼續組織救援行動,而是坐視北漢亡國。

失去外援的北漢,堅守了不到兩月,到五月六日,劉繼元開太原城請降,北漢宣告滅亡。從石嶺關戰役到攻占太原,征北漢前後歷時不到兩個月。

其實,從另外一個視角來看,北漢確實承擔起一個合格的緩衝角色,至少在有北漢的這段日子裡,宋遼雙方只有小規模的摩擦,並沒有發生全面戰爭。這一點是顯而易見的。

可是當北漢滅亡後,僅幾個月的時間,宋、遼之間發生了自五代以來,都罕見的大規模軍事衝突。高粱河之戰、雍熙北伐,宋朝初年的精銳盡數毀於此役。原本佔據主動一方的宋朝,漸漸地趨於劣勢,並最終籠罩在遼國的軍事壓力之下,終其一朝都未能擺脫。