辛棄疾:詞壇與沙場的傳奇

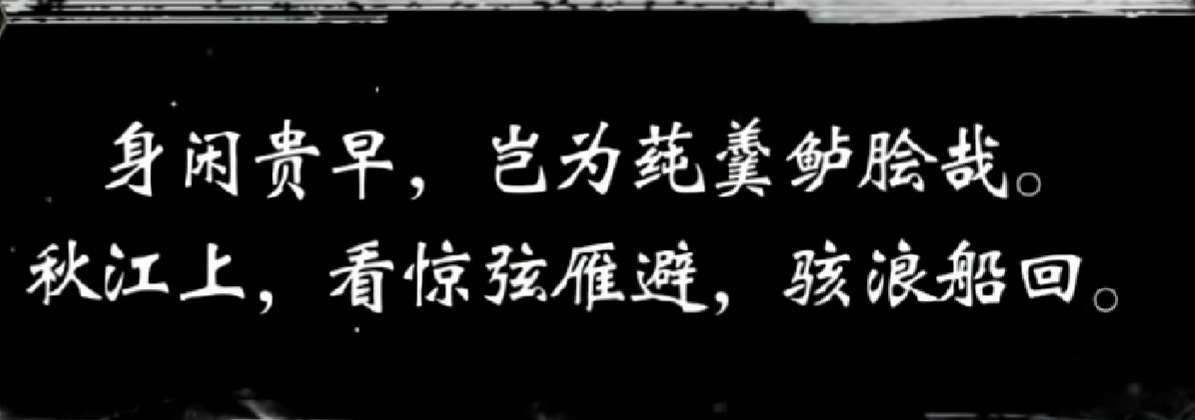

他堪稱比蘇東坡更為卓越的詞人,將豪放派詞風推向了前所未有的巔峰,一生留下 620 餘首詞作,被譽為“詞中之龍”。殊不知,他亦是武能上陣定乾坤的少年戰神,一心期盼能與霍去病並肩作戰,怎奈生在了孱弱的南宋。此人便是豪放派大師、抗金志士辛棄疾。 「醉裡挑燈看劍,夢回吹角連營。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲,沙場秋點兵。馬作的盧飛快,弓如霹靂弦驚。了卻君王天下事,贏得生前身後名。

有人言,年少莫讀蘇東坡,年老勿觀辛棄疾。倘若想要擁有愉悅的退休生活,那就遠離辛稼軒。那麼,從沙場上的一代戰神轉變為揮筆潑墨的文人,他究竟經歷了何種變故?

辛棄疾的出身與天賦

辛棄疾於1140 年降生於金人統治下的山東歷城。其祖父辛贊身為統治區內的武官,雖身處敵營,卻從未忘卻身為宋人的身份。正因如此,給孫子取名辛棄疾,一來祈願孫子健康,二來期望他能如霍去病那般收復失地、揚威大漠。史書記載,辛棄疾天賦異禀,有“奇人異象,紅頰青眼”之美譽。古時“兕”指犀牛類動物,這種動物英勇善戰,在荊棘密布的叢林中,時速可達45千米。屈原在《楚辭·招魂》中寫道:“君王親發兮,憚青兕。”意即君王親自射箭瞄準獵物,卻又擔憂射中青兕而惹來禍端。相傳楚人中有人獵得青兕,結果三月後身亡。由此可見,辛棄疾身強體壯似牛,實乃馳騁沙場的良材。

而辛棄疾也未讓祖父失望,自幼跟隨名儒劉瞻勤奮學習,年紀輕輕便文武雙全。儘管自幼在敵人的眼皮底下生活,他卻毫無懼意。一到科舉之期,便假借趕考之名,多次出入燕山勘察金國地形,收集作戰情報,期間還手繪了金國山川地形圖,為日後作戰做好準備。然而,收復失地真有這般容易嗎?

辛棄疾的起義軍生涯

1161 年,金主完顏亮大舉南侵,各路起義軍紛紛揭竿而起。滿懷熱血、志在保家衛國的辛棄疾,聚集 2000 餘名精壯男子,投身於擁兵 25 萬的起義軍領袖耿京麾下,此時的辛棄疾年僅 21 歲。因其擅長文書,辛棄疾成為軍中掌書記。期間,他招攬了一支以和尚義端為首的義軍隊伍,怎料義端和尚居心叵測。加入義軍不久,便竊取耿京的印信逃奔金國。耿京知曉後大怒,欲殺辛棄疾。辛棄疾並未推脫,而是主動立下軍令狀,稱三日之內必追回印信,隨後飛奔追擊,並率先抵達義端投金的必經之地埋伏。在期限內,他斬下義端首級並奪回印信,將功補過,令耿京另眼相看。

然而,真正令辛棄疾聲名遠揚的是後續之事。次年,金人著手對付起義軍,辛棄疾洞悉局勢,說服耿京歸附南宋朝廷,攜手抗金復國。就在他南下與宋高宗趙構協商之時,叛徒張安國叛殺耿京並投靠金國。得此消息,稼軒集中如此記載:辛棄疾精選50 餘名騎兵,疾馳三日,持刀躍馬,衝入5 萬人的敵營,不費吹灰之力生擒叛將張安國,簡直比戰狼更為勇猛,不得不說古人之英勇,如今的編劇怕是不敢如此編寫。

辛棄疾南歸後的境遇

後來,辛棄疾押回叛徒,受到宋高宗趙構接見。交談間,高宗被這位年輕人的熱血所觸動,贊其“壯聲英概,懦士為之興起,聖天子一見三歎”。此役,辛棄疾真如霍去病一般一戰成名。但遺憾的是,這既是英雄的起點,亦是英雄的巔峰。

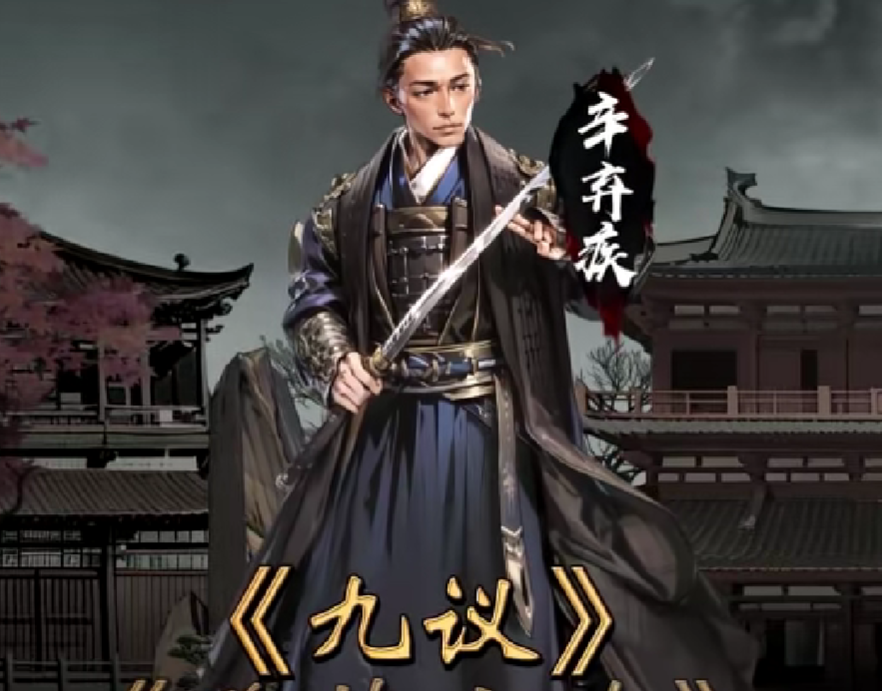

辛棄疾南歸後,被貼上“歸正人”的標籤,意為從外邦歸返本朝之人,此類人通常難以受到重用。故而宋高宗僅授予他江陰簽判這一小官職,可他毫不介意,一心只想盡快收復大宋領土。此時的南宋又是何種狀況呢?重文輕武,文風奢靡,軍事實力薄弱,政治無能,富庶的表像下是割地求和。自岳飛離世後,朝廷一直處於苟延殘喘之態。但即便麵對如此腐朽的政權,辛棄疾依舊渴望為宋效力。 1163 年,新主宋孝宗發起北伐,於符離之戰慘敗告終。辛棄疾隨即對符離之敗加以總結,作《九議》並《美芹十論》三篇,每次進言皆呈於朝廷,清晰剖析南北形勢及應如何抗金。可惜在南宋那歌舞昇平的杭州,能夠孕育才華橫溢的文人雅士,卻難以誕生英勇無畏的君王。辛棄疾注定是“可憐白髮生”的孤獨行者。

辛棄疾的仕途波折

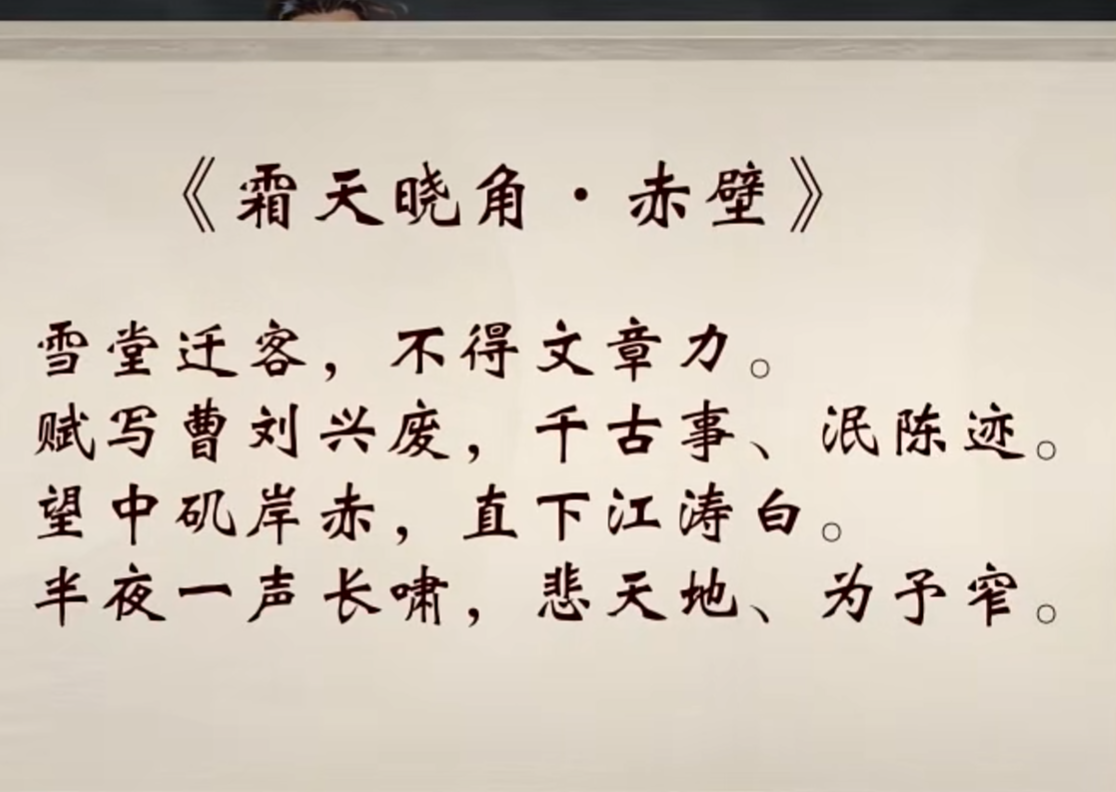

根據記載,在南宋的 40 餘年間,辛棄疾有 20 餘年被罷官,其餘 20 餘年則頻繁調任。曾有一次調任經黃州赤壁,便是那令蘇遼寫下《赤壁賦》和《念奴嬌》之地。踏上同一片土地,辛棄疾寫下“霜天曉角,赤壁,半夜一聲長嘯,為天地立心齋”,既表達對蘇遼的惋惜,也抒發自身的悲憤。果不其然,沒過幾年,辛棄疾便被權貴以「用錢如泥沙,殺人如草芥」的罪名褫奪所有官職。此罪名與岳飛的「莫須有」何其相似,正應了那句「官字兩個口,官大一級壓死人」。

當多年的執念化作奢望,所能做的唯有接受。然而,辛棄疾又是否心甘情願呢?正如那句“休說鱸魚堪膾,盡西風,季鷹歸未”,可以理解為不堪統治集團反對派的詆毀打壓,他歸隱田園的真正緣由實乃避禍。這是無奈,亦是不甘心。

辛棄疾的詞風與心境

面對失意,文人總有一種既來之則安之的豁達,辛棄疾亦是如此,故而他給自己取號“稼軒居士”。 “稼軒”可理解為歸隱田園之意,或許是戎馬半生的緣故,他的詞作豪放中盡顯悲壯。 “千古江山,英雄無覓,孫仲謀處。舞榭歌台,風流總被,雨打風吹去。斜陽草樹,尋常巷陌,人道寄奴曾住。想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎。元嘉草草,封狼居胥,贏得倉皇北顧。四十三年,望中猶記,烽火揚州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鴉社鼓。憑誰問:廉頗老矣,尚能飯否?”依舊想著報效朝廷,可惜已至暮年,徒留無奈。然而多變的文風也讓後人認為這將豪放詞推向了前所未有的高峰。

對於愛情,他言「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處」;對於生活,他感慨「而今識盡愁滋味,欲說還休,欲說還休,卻道'天涼好個秋』」;對於夢想,他嘆道「把吳鉤看了,欄桿拍遍,無人會,登臨意」。不知夥伴們還記得當初令你們背誦到哭的是哪一首?

辛棄疾的後期轉變

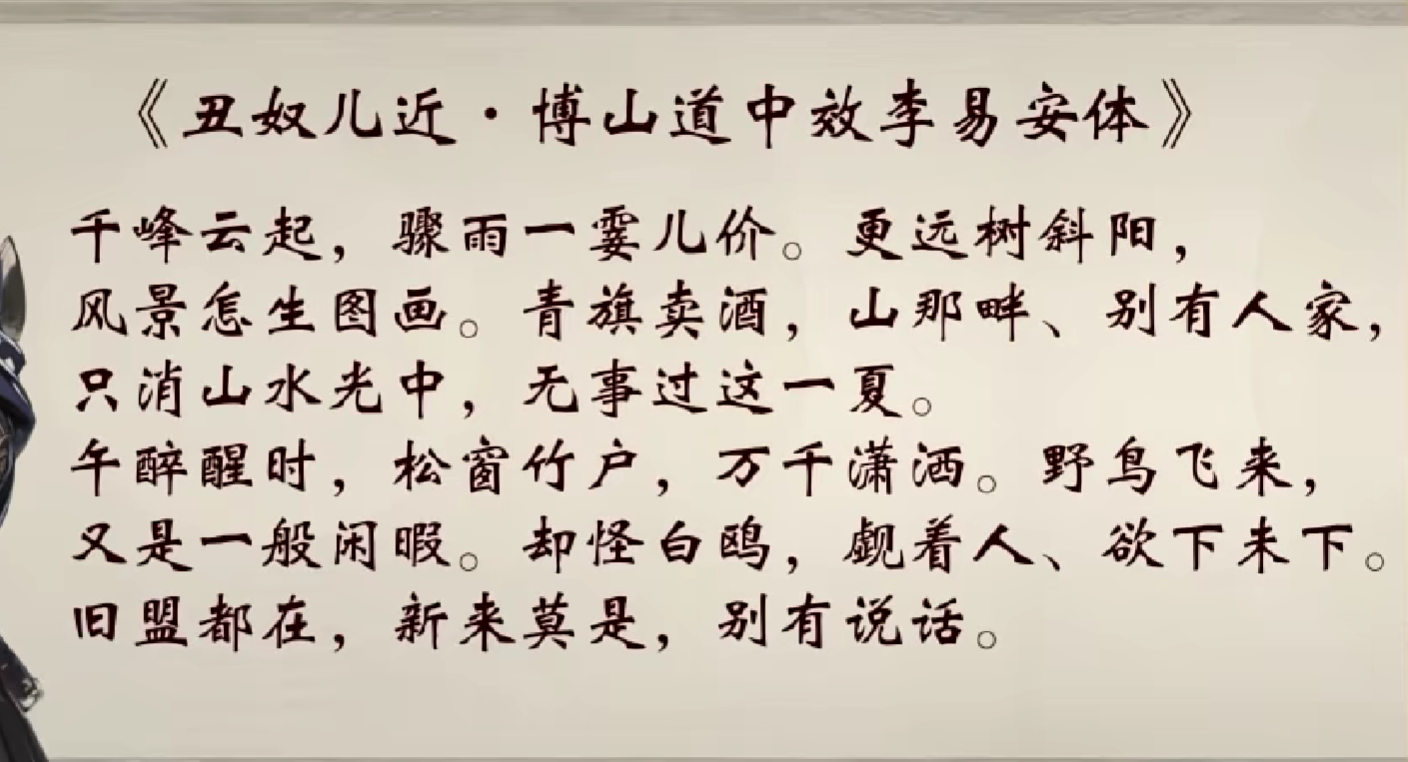

我們皆知,“天將降大任於斯人也,必先苦其心志”。或許上天覺得此時的辛棄疾作為豪放派的發揚者尚不夠完美,於是又跟他開了個玩笑。 1194 年,好友陳亮於家中猝然離世,就是那位激發辛棄疾寫下《破陣子》的靈魂筆友。試想,人至中年,本應與老友退休享受生活之時,痛失摯友,就連唯一的別墅都被大火燒盡。若換作是你,又當如何自我救贖?辛棄疾最直接的表現便是放縱自我,享受生活。詞風更是陡然轉變,走起了“易安風”。 “閒雲起,驟雨一霎兒價下。卻怪白鷗,覷著人、欲下未下。舊盟都在,新來莫是,別有說話”。倘若說李清照是史上首位將“一、二”這類口語化詞彙用於詩詞之人,那麼辛棄疾則是將淺俗之語抒發清新之思,格調與李清照聯動,又融入幽默風趣。在《戰國策·燕策二》以及《列子·黃帝篇》中,有個“狎鷗鳥不驚”的典故。相傳海邊有個喜愛海鷗之人,每日清晨便到海上與它們嬉戲。一日,他的父親讓他捉一隻海鷗回來給自己玩耍,他應允了。可自那以後,海鷗再也不曾飛下。從此,人們將回歸江湖之上,與鷗鳥為伴,寄情水國雲鄉視作一種隱居的盟約。如今他當眾調侃白鷗違背盟約,著實有股“男人至死是少年”的意味。只不過這個少年既多愁善感又好學不倦,年過半百,依舊對萬事萬物保持著探究好奇的熱情。