中國傳統思想文化的構成是複雜的,但人們在研究中國傳統思想文化的時候,往往把儒家文化視為其代表,或把儒家文化視作中國傳統文化的核心和實質。這是十分偏頗的。事實上,作為中國傳統思想文化“軸心”時代的先秦,是各種學說、各種學派“百家爭鳴”的時代。而諸子百家中形成最早,影響最大的應是以老子為代表的道家學說。老子,陳地人;道家的另一代表人物莊子,《史記》言其為蒙人。蒙,應是今安徽蒙城。古屬楚,與陳地相近。陳楚地區是道家文化的發源地。

老子不僅是道家的創始人,還是先秦諸子的啟蒙者,九流百家皆受其影響。儒家後起於道家,孔子師承於老子。西漢董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術”之前,在中國思想文化上占主流地位的是道家的文化。蕭父萐引古籍證之:

《莊子·天下》括為八家,除講“陰陽數度”之學的陰陽家,講“詩書禮樂”之學的儒家,從墨翟、禽華厘為代表的墨家,th惠施及辯者為代表的名家外,其他四家——宋鈃、尹文之學,彭蒙、田駢、慎到之學,關尹、老聃之學,莊周之學,皆屬道家。 《荀子·解蔽》所列六家,道家居三;《呂氏春秋·不二》所列十家,道家居五。足見先秦諸子中道家獨盛。 ……班固依劉歆《七略》撰《漢書·藝文志》。在諸子略》之外別出《六藝略》、《兵書略》,而將諸子括為“九流”。而“九流”中道家文獻著錄特多,達九十三,數量為諸子各家之冠。

儒家學說崛起以後,儒、道兩家對立互補,成為影響中國文化兩千多年的兩個主要理論學派,為其餘諸子百家所不能比擬。漢末,佛教傳入中國,作為中國本土宗教的道教興起。儒家、道家、佛教、道教,猶如中華文化的四隻車輪,構成中華文化的主體,推動中華文化的發展。道家與道教同源而異流,其力量可堪與儒、佛相抗衡。

《老子》一書,是一座取之不盡、用之不竭的智慧寶庫,它與《周易》、《論語》一起,成為世界上影響最大的三部中國古代文化典籍。

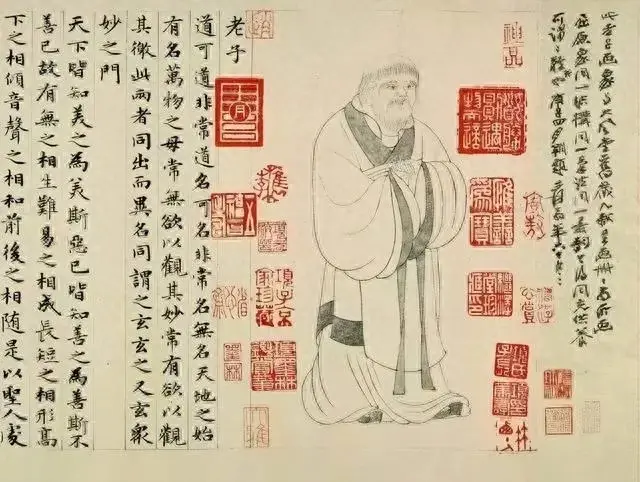

正如他的神秘哲學一樣,老子其人也是一個謎。關於老子的生平和著作,歷史上有過太多的說法。最早為老子作傳的,是司馬遷。 《史記·老莊申韓列傳》中有老子傳四百多字。後世關於老子其人的種種說法和爭議均據此傳。為了論述方便,先將全文引錄如下:

老子者,楚苦縣厲鄉曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,週守藏室之史也。

孔子適週,將問禮於老子。老子曰:“子所言者,其人與骨皆已朽矣,獨其言在耳。且君子得其時則駕,不得其時則蓬累而行。吾聞之,良賈深藏若虛,君子盛得,容貌若愚。去子之驕氣與多欲,態色與淫志,是皆無益於子之身,吾所以告子,若是而已。”孔子去,謂弟子曰:“鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能遊;獸,吾知其能走。走者可以為網,遊者可以為毛,飛者可以為贈。至於龍吾不能卡口,其乘風雲而上天。吾今日見老子,其猶尤邪!”

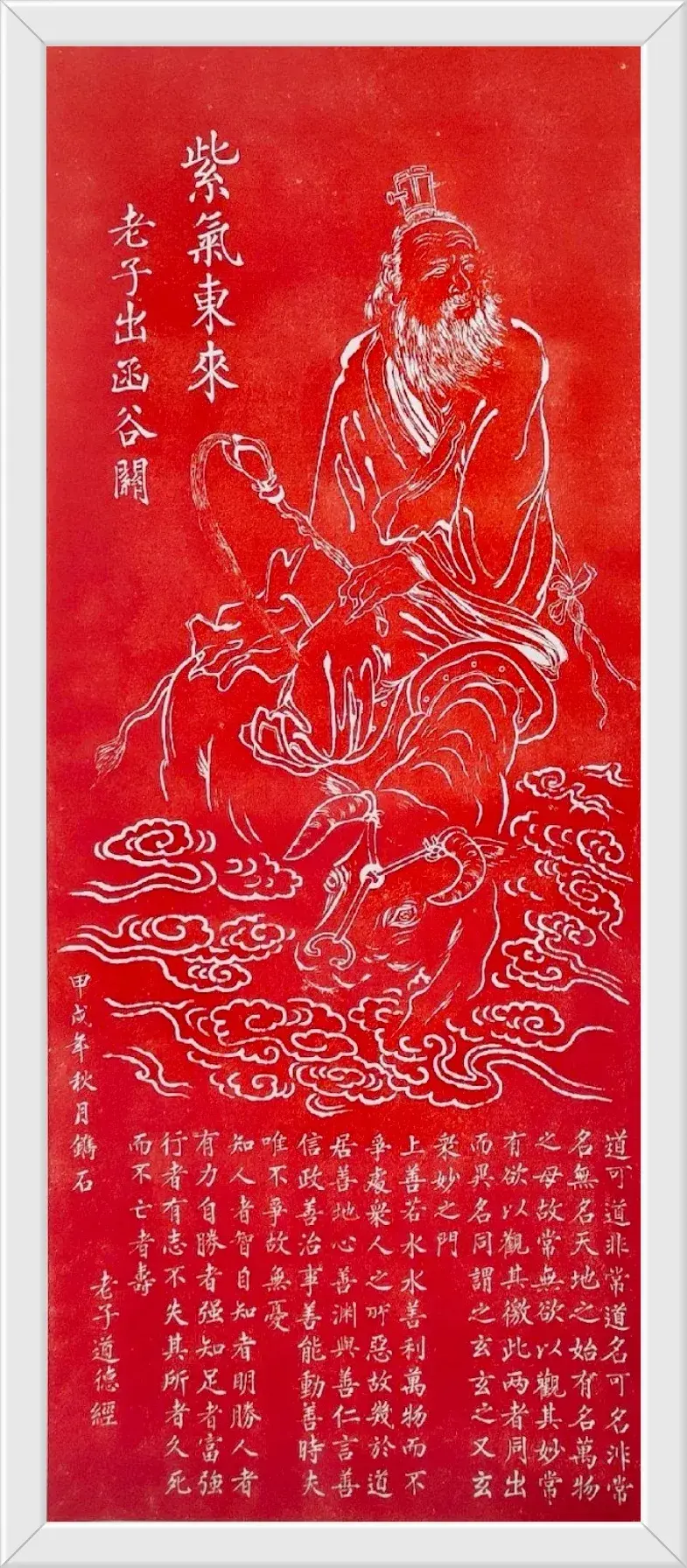

老子修道德,其學以自隱無名為務,居週欠之,見週之衰,乃遂去。至關,關令尹喜曰:「子將隱矣,強為我著書。」於旦老子乃著書上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所終。

或曰:老萊子亦楚人也,著書十五篇,言道家之用,與孔子同時雲。蓋老子百有六十餘歲,或言二百餘歲,以其修道而養壽也。

自孔子死後百二十九年,而史記周太史儋見秦獻公曰:「始秦與週合,合五百歲而離,離七十歲而霸王者出焉。」或曰儋即老子,或曰非也,莫知其然否。老子,隱君子也。

老子之子名宗,宗為魏將,封於段干。宗子注,注子宮,宮玄孫假,假仕於漢孝文帝。而假之子解為膠西王印太傅,因家於齊焉。

世之學老子者則絀儒學,儒當亦絀老子。 “道不同不相為謀”,豈謂是邪?李耳無為自代,清靜自正。

從此傳過多使用的“或曰”、“或言”、“莫知其所終”、“莫知其然否”等字句中可知,早在漢初,有關老子的生平事蹟就已無法確定。而且,司馬遷還提及與孔子同時的老萊子和後於孔子129年的太史儋兩個人,這就更為後人的爭議提供了線索。所以,從古及今,老子是誰?生活於哪個時代?生地在哪裡?這些一直是爭論不休的歷史懸案。

一、老子生地考

司馬遷對老子的生平語焉不詳,但對其裡籍卻記載得十分詳細和確切:“楚苦縣厲鄉曲仁裡",不僅寫明屬楚,而且詳及縣名、鄉名、裡名。 《孔子世家》記孔子生地雲:“孔子,生魯昌平鄉陬邑”,亦詳及國名、鄉名、邑名。但司馬遷對老子籍貫的記載比孔子還詳盡,多個裡名。這種寫法,如果也意味著是一種“待遇”,則可見在司馬遷心目中,老子比孔子的地位還要高。司馬談、司馬遷父子都是道家,特尊老子,故此。

關於老子生地,自司馬遷提出苦縣說以後,已成定論。在司馬遷四百多字的《老子傳》中,唯一未曾引起令人懷疑,只有開頭的第一句話:“老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也”(苦縣原屬陳國,春秋末年為楚國所滅。苦縣即今河南鹿邑縣),其餘凡是涉及事實性的地方,無一處不使人爭議。但近年來,有幾位學者對老子裡籍提出了新的看法,最有代表性的一是地區不明的“宋之相人”,一是安徽省渦陽縣鄭店村。為本無疑義的老子裡籍問題引來了一場紛爭。安徽渦陽縣徵地300餘畝,投資1200萬元,在所謂老子故里興建“中太清宮”,如不加辨正,則勢必會混淆視聽,貽誤子孫。

苦,這裡讀作 hu (四聲),苦縣即今河南省鹿邑縣。厲,這裡讀作 lai (四聲),《晉太康地記》雲:“苦縣城東有瀨鄉祠,老子所生地也。”厲鄉曲仁里,即今鹿邑縣太清宮。

著名的《史記》三家注分別對苦縣地望和沿革作了訓解。 《集解》引《漢書·地理志》說:“苦縣屬陳國。”《索隱》按:“《地理志》苦縣屬陳國者,誤也。苦縣本屬陳,春秋時楚滅陳,而苦又屬楚,故云楚苦縣。至高帝十一年,立淮陽國,陳縣、苦縣皆屬焉。裴氏所引不明,見苦縣在陳縣下,因雲苦屬陳。今檢《地理志》,苦實屬淮陽郡,苦音怙。”《正義》引《括地志》雲:“苦縣在亳州谷陽縣界,有老子宅及廟,廟中九井尚存,在今亳州真源縣界。”《集解》與《索隱》一言苦屬陳,一言苦屬楚,其實都有道理。無論屬陳屬楚,實乃一地。楚滅陳在公元前479年,老子生於公元前571年。陳亡時老子已92歲,但老子以長壽著稱,陳亡後他還活了若干年,所以說他是楚人亦無不可。

苦縣之名及區劃,歷代屢有更易。苦縣是陳時所設還是楚滅陳後所設?今已不可考。西漢苦縣歸屬淮陽國統轄。東漢時,淮陽國改名為陳國。 《後漢書·郡國二》「陳國」條下雲:「苦,春秋時曰相,有賴鄉。」這齣現在「相」了。關於相地,又見東漢國邊韶《老子銘》稱:「老子姓李,字伯陽,楚相縣人也。春秋之後,週分為二,稱東西君。晉六卿專徵,與齊楚並僭號為王,以大並小。相縣虛空,今屬苦,故城猶在,在賴鄉之東,渦水處其陽。東迳相縣故城南,其城卑小實。子碑》文雲:老子,楚相縣人也。以應之。道元也曾到過鹿邑,他們的記述是正確的,在今厲鄉故址鹿邑太清宮以東5華裡處有相城遺址,城址方形,每邊僅300多米,確如酈道元所說,「其城卑小」。據夏太康失國,仲康的兒子相又被居住在渦河流域的有過氏滅掉。邊韶所指的可能就是這個相。所以,苦縣與相縣,所指的是一個地方,而斷不是宋國之相縣。查宋之相縣在今安徽灘溪縣西北。

東漢以至隋代,苦縣或稱父陽、武平、谷陽、鹿邑,隸屬陳郡或譙郡(今安徽亳州)。

唐代,唐太祖李淵認老子為始祖,唐高宗乾封元年(666年)封老子為太上玄元皇帝,所以唐朝又把老子故里更名為真源、仙源等名。 《新唐書·地理二》“譙郡”條下有“真源”雲:“真源,本谷陽,乾封元年更名,載初元年曰仙源,神元元年復曰真源。有老子祠,天寶二年曰太清宮;又有洞霄宮,先天太后祠也。”

宋元,又更名為衛真或鹿邑,隸屬亳州。明清以後,鹿邑隸歸德府。

今鹿邑隸河南省週口地區,渦河流經全境,注入淮河。

老子故里厲鄉,又可寫作賴鄉、瀨鄉。查《中國歷史地圖集》第一冊,在渦河流域最早出現的地名就是“厲”。從形勢上看,它與商早期的葛、昆吾等氏族居地有著大小相同的地位。現此地有一遺存十分豐富的原始文化遺址,俗名叫隱山,位於老子故宅西北隅,高出地面4米多。遺址東部有夯土牆,應是最早的城址遺存。隱山文化遺址的上層發現有鹿角、石鏃、鬲足等物,時代早期為龍山文化時期,晚至商周。隱山之側有賴鄉溝,原是渦河的一條支流,今僅為一條坡溝。厲鄉具有悠久的歷史傳統和豐厚的文化積澱。公元前5世紀早期,偉大的思想家、哲學大師老子誕生在這裡,厲鄉成了道家哲學思想的發源地,汩汩渦河水也成了中國傳統文化巨川的一支源頭活水!

歷代祭祀老子,都在鹿邑太清宮。太清宮的前身為老子祠,或曰老子廟,亦稱老子亭。 《晉太康地記》說:“苦縣東有瀨鄉祠,老子所生地也。”老子祠興由何時,已不得而知。東漢時,老子廟香火已經很盛。 《後漢書·桓帝紀》,延熹八年(165年)正月,“遣中常侍左倌之苦縣,祠老子”。同年十一月,“使中常侍管霸之苦縣,祠老子”。一年之中兩次派專使到苦縣祀老子,洵為盛舉。邊韶《老子銘》說:“延熹八年八月甲子,皇上尚德弘道,含闕光大,存神養性,意在凌雲,是以潛心黃軒,同符高宗,夢見老子,尊而祠之。”邊韶《老子銘》寫於桓帝兩次祀老之後。正因為這年的八月甲子日,桓帝夢見老子,方有一年內春秋兩次祀老之舉。 《水經註·陰溝水注》:“渦水又北迳老子廟東,廟前有二碑,在南門外。”其中之一,即東漢陳相邊韶所撰之《老子銘》碑。

老子廟在唐朝改稱為太清宮。唐高祖武德三年(670年),“從吉善行之言,祖老子,特起宮闕如帝王居”。唐高宗乾封元年(666年)二月,朝謁老子廟,建紫極宮和太清樓,加封老子為“太上玄元皇帝”。玄宗天寶二年(743年)正月,唐玄宗親祀老子,改紫極宮為太清宮。

天寶十四年(755年),唐玄宗又親注《道德經》頒布天下,並刻石於太極殿前,名為《唐開元神武皇帝<道德經>注碑》。此碑今存太清宮。

唐代以後,太清宮歷經兵燹,幾度重修。現存前宮之太極殿與後宮之洞霄宮,均為清代重建。雖粗具規模,但無法恢復唐時舊觀。

前宮太極殿是現存的太清宮主要建築。殿面闊五間,進深三間,上覆黃色琉璃瓦,屋脊上置寶瓶、獸頭等飾物。簷下有斗拱,是宋代遺物。屋簷上有“明萬曆七年”字樣。殿內柱礎直徑約為一米,雕刻精美,屬於唐代遺物。殿前為平台,台前漢柏三株,仍生機盎然。太極殿東側有九井,俗稱“九龍井”。 《後漢書·郡國志·豫州陳國》注引伏滔《北征記》曰:“(苦縣賴鄉)有老子廟,廟有九井,水相通。”《水經註·陰溝水注》曰:“(老君)廟東院中,有九井。”今井已不存,殘存的井石圈,有九龍浮雕,為唐代遺物。

1997年7月,河南省文物局、文物研究所對鹿邑太清宮進行考古發掘,初步探明,太清宮后宮宋代大殿東西長112米,南北深40米,面積4480平方米左右。牆基、柱礎及室內鋪地磚保存完好,規模宏大,比北京故宮的太和殿規模還大,是我國目前發現的最大的宋代宮殿建築。確實如史書記載太清宮建築“如帝者居”。同時發現東周馬坑兩座,及商、週、漢時期的遺物。這些均證明太清宮確為老子生地。

二、老子的生平

司馬遷說:「老子,隱君子也」,「其學以自隱無名為務」。所以,關於老子的生平事蹟,也如“神龍不見首尾”,不為世人所熟知。司馬遷對老子的身世遊蹤語焉不詳,先秦典籍有關老子的記載也相當零散,綜合起來,可以勾稽出大致的線索。

1.關於老子的生卒年

老子的生年已經難以確考,目前學界較為普遍的說法是,老子年長於孔子,從《禮記》、《史記》、《孔子家語》等書所載老、孔交往的情節中可以明顯地看出,孔子對老子的態度甚為恭謹,而老子的口吻則儼然前輩。依《禮記·曲禮上》的說法:“年長以倍,則父事之;十年以長,則兄事之;五年以長,則肩隨之。”《孔子家語》記孔子與南宮敬叔適週見老子,這一年是魯昭公二十年(前522年),孔子生於公元前551年,其時29歲,從此推算,老子比孔子約大20歲,當生於公元前571年。至於月、日,道教以二月十五日為“老君誕辰”,可備一說。

老子卒於何時呢?太史公說“蓋老子百有六十餘歲,或言二百餘歲”。語氣不怎麼肯定,老子由於“修道而養壽”,活到百歲以外是完全可能的。但能否達到二百餘歲?恐怕未必可信。

2.老子的姓名和官職

老子姓什麼? 《史記》言老子「姓李氏,名耳,字聃」。但秦以前典籍只有“老子”或“老聃”,沒有出現過“李耳”這個名字。先秦諸子都以“子”上冠以姓氏,如孔子、孟子、莊子等,而老子不稱“李子”,且春秋無李姓而有老姓,可知老子姓老而不姓李,至於老聃稱“李耳”,則是因為“老”“李”二字古音近而相轉,“聶”字的意思是“耳曼”,即耳朵又長又大,與“耳”意近而相通。

司馬遷記老子官職為“周守藏室之史”,司馬貞《索隱》:“按藏史,週藏書室之史也。又《張蒼傳》:'老子為柱下史',蓋即藏室之主下,因以為官名。”劉向《列仙傳》亦云:“老子為柱下史。”此外,還有“週之大史”,“徵藏史”之說,皆為同一官職,掌管周朝的圖籍文件、四方之書,相當於今日之國家圖書館和檔案館的館長。

3.老子去週、歸隱

司馬遷又說老子「居周久之,見週之衰,乃遂去」。 《莊子·天道》也載有此事:「週之徵藏史有老聃者,免而歸居。」老子去週時間當在西元前516年前後。 《左傳》載:魯昭公二十二年(前520年)四月,週景王因心臟病突發而卒,國人擁立長子猛;六月,景王生前寵愛的廬長子朝(史稱王子朝)率部分王族及舊官、百工起事,與猛爭奪王位,洛邑大亂;十月,晉國出兵援助猛;十一月,王子朝攻殺猛,而猛之同母弟即位,是為敬王;晉軍班師後,王子朝即入據王城,敬王避居城外狄泉;二王並立,互爭雄長,內亂不息。直到昭公二十六年(前516年),晉人再次勤王,出兵擊敗王子朝,子朝乃席捲週室典冊,逃楚國。這樣一來,藏室空空如也,藏室史自然無須做下去,老子也就返回陳國,回老家苦縣歸隱,從此步入「隱君子」生涯。

老子歸隱之後的遊踪及活動,由於資料零散,已無從詳細推求。我們從這些資料中只能大致了解到,老子一生多半時間都住在陳國,此外,還在魯(今山東曲阜)、沛(今江蘇沛縣)等地居留過,後西遊入秦國。

4.老子出關、著書

《史記》載,老子西遊「至關,關令尹喜曰:『子將隱矣,強為我著書。'於是老子乃著書上下篇,言道德之意五千餘言而去,莫知其所終」。其關,一般認為是函谷關。高亨在《老子列傳纈》中說:「蓋秦末漢初,關字用為專名,通指函谷關。」汪中在《述學》中說:「秦函谷關在靈寶縣,正當週通秦之道。其人姓名已隱,遂從官職稱之,後世或稱「尹喜」。關尹求老子著書,老子「乃著書上下篇,言道德之言五千餘言而去」。關尹對《老子》成書起關鍵作用。但從老子「自隱無名」的人格和當時「述而不作」的歷史風尚上看,我們推猜,老子在這裡執筆著書不太可能,而應該是老子在這裡將自己大半生的人生經驗和哲學見解總結後口述給關尹。這從《老子》的韻文形式也可以得到證實。老子出關後關尹筆錄下來。 《太平廣記》對此事所記較為可信,卷一載:「尹喜執弟子之禮,(老子)具以長生之事援之。喜又請教訓,老子語之五千言。喜退而書之,名曰《道德經》焉。

老子死於秦。 《莊子·養生主》有「老聃死,秦失弔之」的記載。唐僧道宣在《廣弘明集》的《辨惑篇序》中說:「李叟生於厲鄉,死於槐裡。莊生可為實錄,秦失誠非妄論。」《水經注》卷十九雲,「渭水出南山就谷,北經大陵西,世謂之老子陵」。可知老子陵在槐裡縣故城南,槐裡縣在今陝西省興平縣境內。

5.老子與老萊子、太史儋

老萊子,楚人,“言道家之用”,也曾有教孔子之事,其事載於《戰國策·楚策》和《莊子·外物》。因此有人將老子指認為老萊子。細讀《史記·老子韓非列傳》,司馬遷說到老萊子時,言“老萊子亦楚人也”,一個“亦”字,頗可玩味。這說明司馬遷是在肯定老子的基礎上,提及楚國還有一個講“道家之用”的學者。司馬遷並不認為老子就是老萊子,這裡只是一則附傳,附於老子傳之後。司馬遷在《仲尼弟子列傳》中載:“孔子之所嚴事,於周則老子;於衛,蘧伯玉;於齊,晏平仲;於楚,老萊子;於鄭,子產;於魯,孟公綽。"這裡將老子與老萊子並舉,亦可知司馬遷並沒有把他們當作一個人。

老子是否就是太史儋,這是從古及今爭論最多的問題。清代學者汪中作《老子考異》,曾斷言《老子》作者不是老聶,而是太史儋,並據此推斷《老子》成書於戰國末期,在《論語》之後。本世紀初,梁啟超重提此觀點,錢穆、馮友蘭、顧頡剛等著名學者附和此說。胡適、張煦當即提出異議。兩派的爭論十分激烈,留下五十多萬字的考據文章,收在《古史辨》第四冊和第六冊上。

司馬遷在老子傳中就提出了老子是不是太史儋的問題,說這一問題“世莫知其然否”。但他知道是“否”,他在後面加了一句“老子,隱君子也”,老子西出入秦是歸隱,“隱君子”是不會入見秦獻公的。太史僧入見秦獻公說霸王之道,可知他不是“隱君子”。太史僧見秦獻公在孔子死後一百二十九年,而老子是孔子之師,年長孔子二十多年,老子若活到此時,已是二百多歲,這顯然是不可能的。如果司馬遷承認太史儋就是老子的話,那麼老子就不可能是孔子之師。這樣,司馬遷行文前後是自相矛盾的。所以他在這裡只是把一種說法列出來罷了,並沒有肯定太史儋就是老子。

三、《老子》主要版本和研究概況

老子的《道德經》大約成書於西元前485年,距今2500餘年,歷時久遠,祖本已失。

有人考證《道德經》不可能是老子一人之作,應該是集體智慧的結晶。老子出函谷關被守將尹喜留下,寫下了五千言《道德經》,也許只是個傳說。而且,有的《道德經》版本里面有很多駁斥或者反駁儒家的言論,所以又有人說是老子後孔子時代的人,有這種言論的人,也許忽略了他們所看到的《道德經》是後人更改的緣故,有的甚至改的面目全非,本末倒置。比如“大器晚成”明顯是儒家思想,卻在《道德經》裡面,而較早版本里面赫然寫著“大器免成”,而大器免成和老子《道德經》的思想是一致的,合理的。 (後文詳細說明)

現代人,想找到第一本真正的《道德經》,似乎是不可能的了。

不過,我們可以從多個《道德經》版本中,窺探出一些蛛絲馬跡。

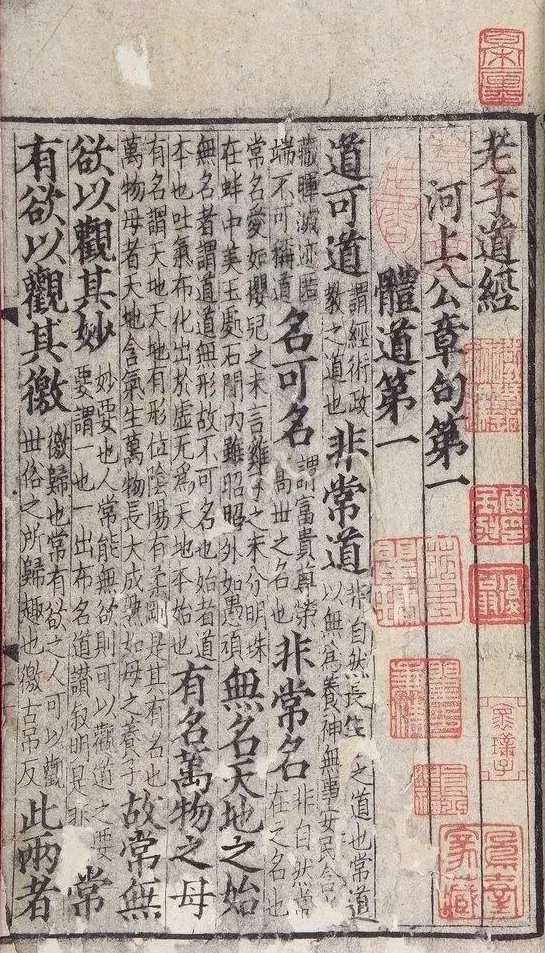

《老子》問世以來,流傳版本眾多,各本互有差異。近人朱謙之在《老子校釋·序文》中指出,《老子》本,“流傳最廣者,有河上公、王弼二種。河上本近民間系統,文句簡古”;“王本屬文人系統,文筆曉暢”。後世注本多依此兩大系統。

關於河上公,古文獻記載較含糊。東晉葛玄認為河上公系漢文帝(前179﹣前157年)時人,他在《道德經序訣》中說:“河上公者,莫知其姓名也。漢孝文帝時,結草為庵於河之濱,常讀老子《道德經》。文帝好老子之言……聞侍郎說河上公誦《老子》,乃遣詔使所不了義問之……河上公即授素書《老子道德經章句》二卷。”但據今人王明先生考證,河上公本成於東漢。河上公本二卷,上卷為道經,分三十七章;下卷為德經,分四十四章,共八十一章。並於每章之首加標題名。如“體道”,第一,“養身”第二,“安民”第三,直至“顯質”第八十一。河上公本承黃老道家,言養生之理,受到道教重視,得以廣泛流行。晉代天才哲學家、玄學大師王弼注《老子》,其本隨著玄學思潮的擴展而流傳,成為後世最有影響的《老子》版本。王弼本排列次序同於河上公本,但無章題,文句亦常有出入。

《道德經》的知名版本

1.王弼通行本

王弼(226年~249年),字輔嗣,山陽高平(今山東省微山縣)人。中國古代經學家、哲學家,魏晉玄學的代表人物及創始人之一。其作品主要包括解讀《老子》的《老子註》《老子指略》,其中《老子指略》是王弼對《老子》所做的總體性分析的文章。

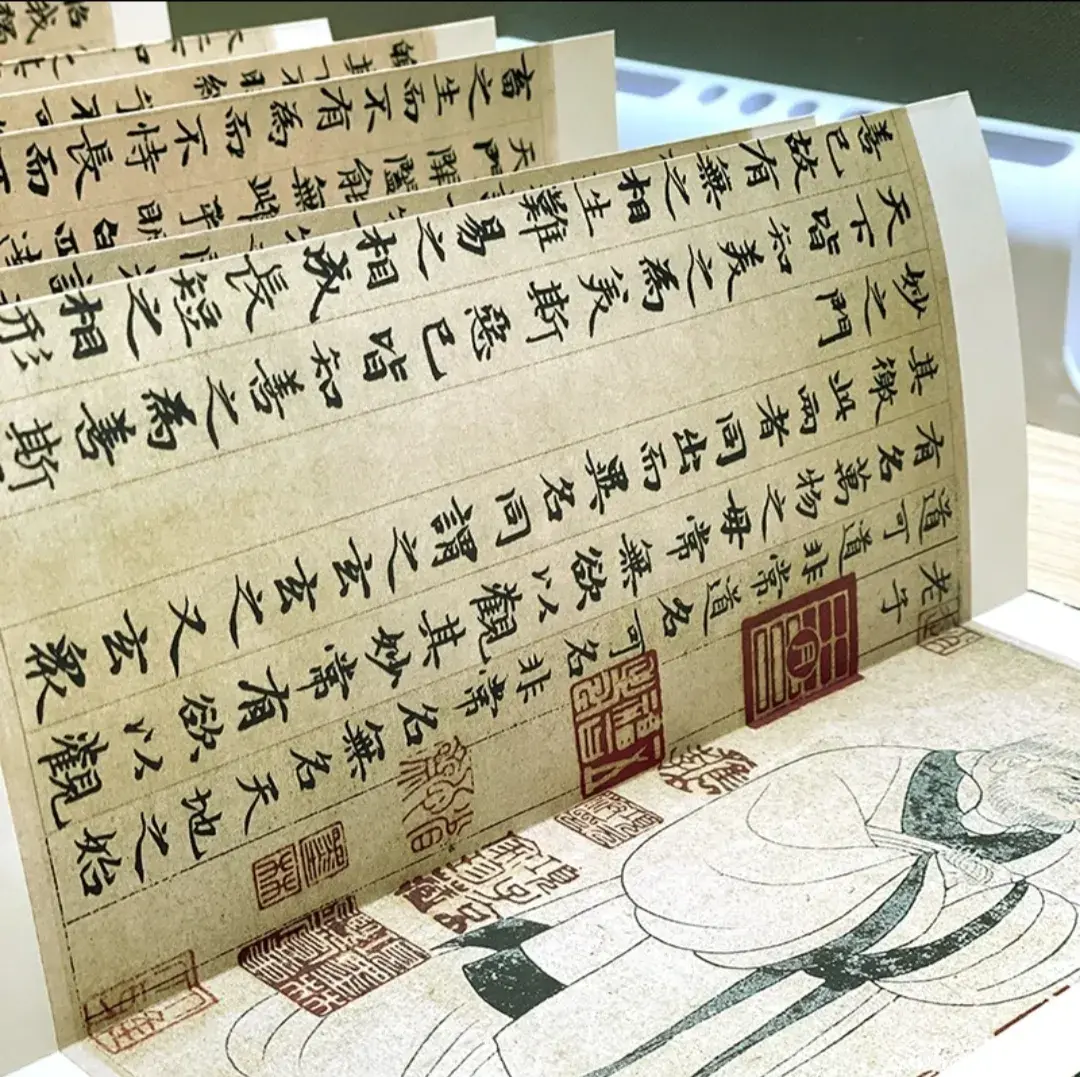

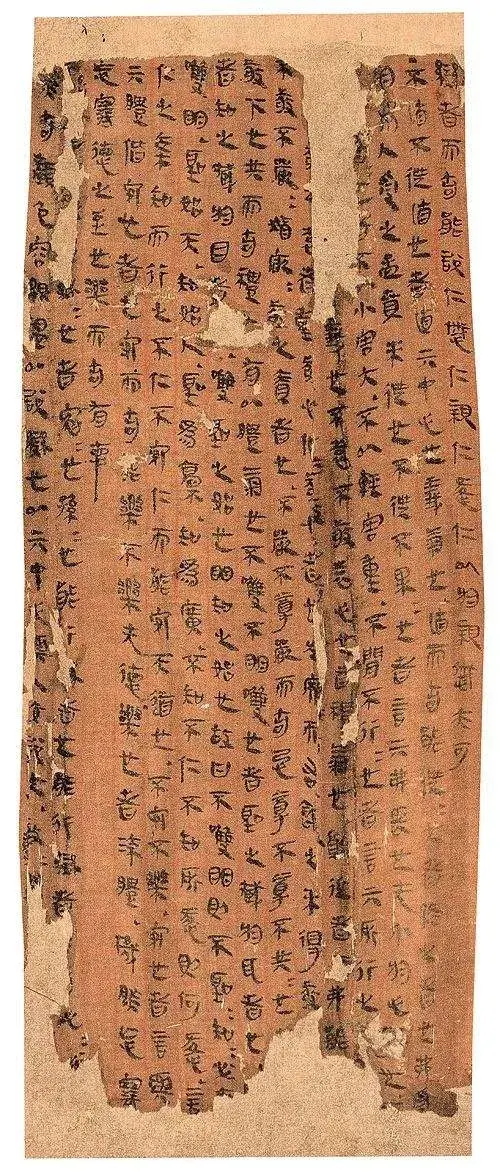

2.馬王堆帛書甲乙本

1973年12月長沙馬王堆漢墓帛書出土,內有《老子》甲乙兩種寫本,帛書甲本多有破損文字多有殘缺,帛書乙本大體完好,文字大都清晰。這是老子研究史上劃時代的大事,引起海內外學界的震動。

帛書《老子》的兩種寫本,因為古代是有避諱一說的,即皇帝的字不能出現在普通作品中。比如,甲本字體介於篆書和隸書之間“邦”字共出現二十五次,說明不避漢高祖劉邦諱,應抄寫於劉邦稱帝之前。乙本字體是隸書,“邦”改為“國”字,避漢高祖劉邦諱,用“盈”字九次說明不避漢惠帝劉盈諱,用“恆”字二十九次,說明亦不避漢文帝劉恆諱,應抄寫於劉邦稱帝之後,劉盈、劉恆之前。

根據書中字體、避諱、紀年以及墓葬年代(前168)考訂,帛書較早的一類在漢朝之前所寫,理由是字體近隸書,且不避漢高祖劉邦諱;抄寫時間較晚的一類為漢初至漢文帝初年縮寫,理由是字體為隸書,諱邦為國,但不避漢惠帝劉盈和漢文帝劉恆諱。

帛書《老子》是目前最古的本子,且獨立於河公本與王弼本兩大系統之外,未經後世學者過分修飾,於《老子》原貌保存較多,故可有分析地用來校正通行本的錯誤,澄清許多校勘家長期爭論的疑點。因而為學界所珍重。

帛書《老子》甲、乙兩種寫本,只分上下篇,德經在前,道經在後,不分章。這是與通行本不同之處。這是因為,先秦學者的習慣,著述往往以後為重,將總綱與序言置於書之後部,如《莊子·天下》在最後,古本《呂氏春秋》十二紀在最後。 《老子》書將道篇置於德篇之後,是由於道比德更根本。帛書本尚存古貌。

馬王堆漢墓位於湖南省長沙市芙蓉區馬王堆鄉,是西漢初期長沙王丞相、軑侯利蒼及其家屬的墓葬,包括1號墓(利蒼之妻辛追,漢文帝前元十五年即公元前165年下葬)、2號墓(利蒼本人,呂后二年即公元前186年下葬)、3號墓(利蒼之子利稀,漢文帝前元十二年即公元前168年下葬)。由於曾被訛傳為五代十國時楚王馬殷的墓地,故稱馬王堆。

馬王堆萬畝三號墓出土了大批帛書,出土時都已嚴重破損,其中包括《易》、《老子》以及眾多古佚書,內容涉及思想、軍事、天文、醫學、地理等各領域。馬王堆文獻出土豐富,足以證實老學及黃老之學的主導地位,簡直是“道家學派的資料彙編"。其中,《老子》都與今本有較大區別,被認為是這些書正式定本之前流行的傳抄版本之一。

馬王堆帛書《道德經》

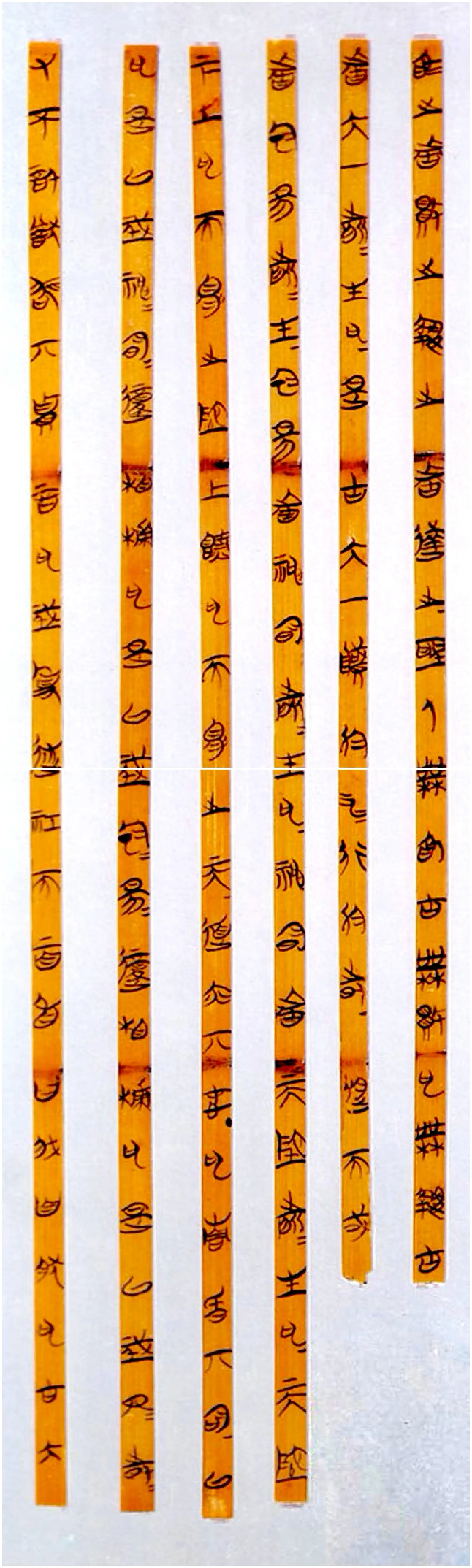

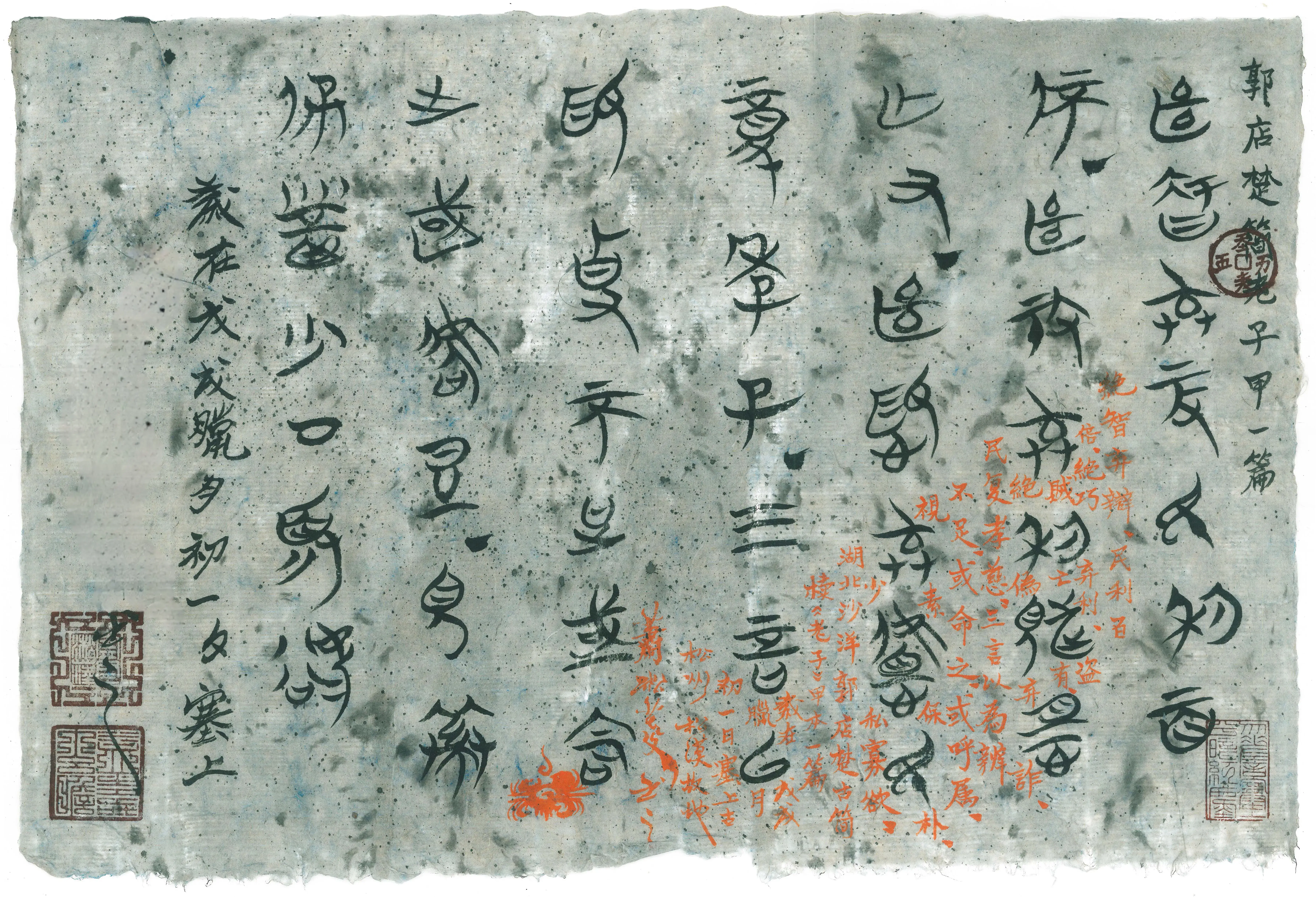

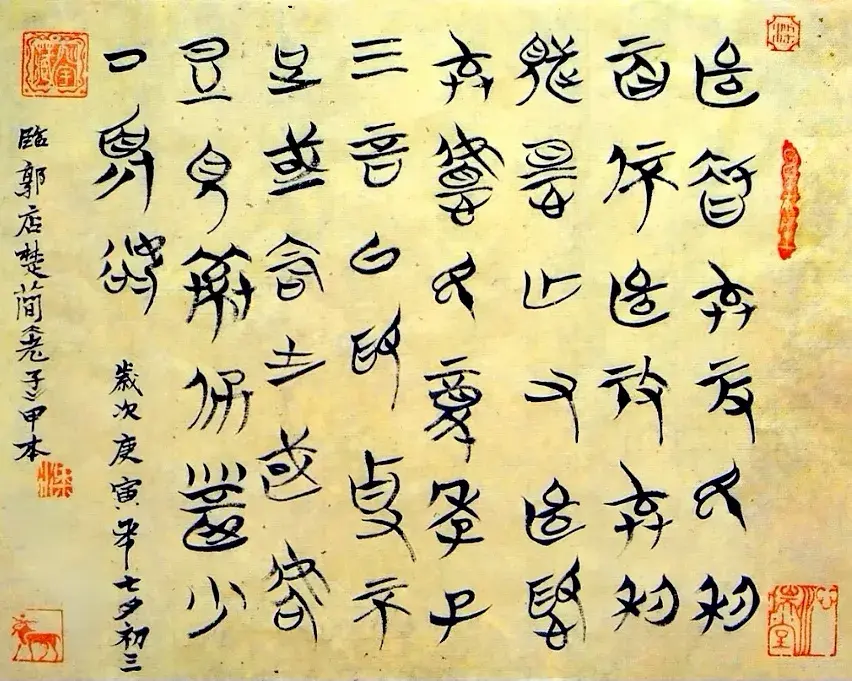

3.郭店出土的楚簡本(竹簡)

1993年10月,湖北荊門郭店楚墓出土了竹簡本《老子》,入葬時間為公元前4世紀至公元前3世紀初,距離老子成書時間(公元前5世紀初),不過兩百年左右的時間。考慮到傳抄時間必然早於下葬時間,且甲、乙、丙三種版本的所抄原本必然誕生時間差異較大,再考慮到老子恰為楚國人,所以楚墓《老子》,必然與《老子》原始祖本極為接近。

郭店楚墓位於湖北省荊門市郭9公里。 1993年10月,郭店一號墓M1被搶救性清理挖掘。從墓葬形制與器物特徵判斷,郭店一號墓M1具有戰國中期偏晚的特點,其下葬年代當在西元前4世紀中期至西元前3世紀初。墓中發現竹簡804枚,其中有字簡730枚,為竹墨跡,共13000多個楚國文字。楚簡出土時業已散亂、殘損,雖然依據竹簡形制、抄手的書體和簡文文意進行了分篇、系聯,但已無法完全恢復簡冊原狀。竹簡大部分完整,未拼合的小碎片數量不多。郭店楚簡文字,是典型的楚系篆書,字體典雅、秀麗,是當時的書法精品。郭店楚簡的發現,對於研究中國哲學、思想史、古文字學、簡冊制度和書法藝術等方面,都提供了寶貴的資料。

荊門市博物館一九九八年五月出版《郭店楚墓竹簡·老子》根據竹簡形制的不同簡本《老子》分別被整理為甲、乙、丙三種文本各本均不分《德經》、《道經》混合編輯。

郭店簡本《老子》甲、乙、丙本是迄今所見年代最早的《老子》傳抄本。由於墓葬數次被盜,竹簡有所缺失,因此無法精確估計簡本原本的數量,共存2046字,約為傳世本的五分之二。簡本《老子》的絕大部分文句,分見於傳世本《老子》之中的三十一個章節,與傳世本《老子》的內容接近或相同。由於出土時業已散亂,故無法分辨《德經》和《道經》,章次也是整理者所酌定,與傳世本差異較大。有的章節,相當於傳世本的對應全章;有的章節,只相當於傳世本對應章節的部分內容。由於竹簡有缺失,無法精確估計簡本全本原有的數量,於理當為五千餘言。

此版本為目前我們所發現的最早的《道德經》版本,但是各位發現一個問題沒有?這個版本應該是最接近老子真實思想的,為什麼它沒有取代目前能行本呢?甚至不要說通行本,帛書本它也沒有取代,為什麼?原因很簡單:第一,殘缺;第二(也是最重要的),太難懂!

各位首先要了解一個前提:郭店楚簡《老子》所使用的文字是戰國楚系文字,這種文字說好聽一點就是“上承春秋,下啟秦漢”,說難聽一點,就是語言裡面的方言。因為那時候秦還沒有一統全國,秦始皇統一全國後才進行“車同軌,書同文”,所以簡本老子(郭店楚簡《老子》)所使用的異體字、通假字、同源字等等特別多。

《老子》全書僅五千言,而千百年來對《老子》的註釋和研究則不下幾千言。元代道士張與材序杜道堅《道德經原旨》說:「《道德》八十一章,註者三千餘家。」清代學者魏源《老子本義》說:「解老自韓非下千百家,老子不復生,誰定之? 」極言《老子》註家之多。先秦有韓非《解老》、《喻老》兩篇,這是今存最早的研究文章。當代學者陳鼓應在其著《老子註釋及評介》一書後搜列古今《老子》註釋二百六十二家,皆有姓名書名可考。

最近十幾年來,隨著我國的改革開放情勢的不斷發展和文化熱的興起,《老子》研究邁入嶄新的階段,呈現出繁榮的景象。研究領域有所拓展,研究方法已更新。在研究中努力發掘老子哲學的深層內涵,開始將研究觸角伸向人類學、文化學的新領域探索老子思想的起源與特色。如老子與女性生殖崇拜,老子與楚文化等等;還有學者從儒、道對立而又互補的比較研究中揭示老子及道家學說的特質及其在中國傳統文化中的主幹地位,改變了過去僅以儒家道統為中國傳統文化主流的偏頗認知,提升了老子及道家學說的歷史文化地位。從藝術和美學角度研究《老子》,也是近年《老子》研究的重大議題。許多學者肯定地認為,老子及道家學說是中國藝術之源,為中國藝術和美學奠定了理論基礎。除此之外,許多學者也論述了老子與古代醫學、氣功、養生等的關係,老子與現代科學的關係,以及老子對現代企業管理、對現代社會的影響等等問題。

郭店楚墓竹簡

《道德經》三個主流版本的差異

首先說一下郭店楚簡,雖然說距老子生活的年代最近,但是非常的不完整,應該是摘抄節選的,很難恢復到原貌,更類似於學習筆記,可以作為重要參考,因為裡面的內容的精神內涵更切合《道德經》的本意。

而馬王堆帛書,有很多地方和現存的通行本不一樣,比如說,通行本的經典名句“致虛極,守靜篤”,在帛書版中是這樣的:致虛,極也,守靜,表也,二者的差別是很大的,顯然帛書版的修為境界更勝一籌,為什麼這麼說?因為“守靜”,只是表層功夫,致虛,則心無所住,心無掛礙,自由通透,以達無極。而守靜篤,則如枯禪,好像一潭死水,失去活力。再例如,王弼本《道德經》第四十一章:大方無隅,大器晚成,而帛書版是大方無隅,大器免成。一個晚成,一個免成,二者意思截然不同,顯然,今人對於晚成的註解應該是不對的,或許摻雜了儒家學派的思想。

王弼本,迄今為止流傳最廣,被普遍認可接受,其特點就是淺顯易懂,行文流暢,不乏很多膾炙人口的經典名句,比如:“金玉滿堂,莫之能守”,“千里之行,始於足下”等等,但是,也存在明顯的錯誤或者疏漏。

所以說通行本雖然通俗易懂,行文流暢,但是錯誤和疏漏還是顯而易見的,而帛書版有很多地方也同樣是有故意改動的痕跡,且文字莫名其妙,生硬偏僻,同樣有很多不合理的地方,那麼對於初學者而言,可以從易於掌握的王弼通行本入手,有了一定心得體會和根基之後,有了一定基礎之後,再去研究參考帛書版和楚簡,然後靠自己來進一步去甄別,去偽存真。

從老子到利蒼,間隔了300餘年,因此馬王堆漢墓中出土的《道德經》,可視為最為接近原版的版本之一,對於研究老子版《道德經》意義重大。

通過對比漢朝版與現存版,《道德經》主要存在四個問題。

1.原本名稱不是《道德經》

馬王堆《老子》帛書有甲乙兩本,甲本有無篇名已不可知,乙本的文章末尾有「道」的篇名。 「德」是根據「道」而補充,「經」是後世整理者所加,所以「道經」、「德經」的篇名是後人所為,老子著書之初並無《道德經》的書名。

2.章節劃分與今版不同

乙本中沒有分章,但甲本中有劃分章節的圓點符號。甲本與今版相比,有的是相符,有的不相符。章節劃分不對,背後的含義有時就大相徑庭。

值得一提的是,不少網友抱怨中國古人沒有發明標點符號,不利於文化推廣,其實早在先秦時代,中國人至少已有分章分段符號,與甲本差不多的是,睡虎地秦簡中也有“表示分條分段的圓點與橫線”。宋明時期,隨著市井文化與印刷業的興起,標點符號的使用已經蔚然大觀,只是缺乏統一標準而已。

3.上下篇順序徹底顛倒

帛書《老子》上篇為“德”,下篇為“道”,傳世版與之徹底相反。

原版《道德經》第一句話,並非“道可道,非常道;名可名,非常名”,而是“德經”中的“上德不德,是以有德;下德不失德,是以無德。”

4.原版已遭大規模竄改

原版《道德經》的大約300多句話,被改動的大約有700處,造成不少句子牽強附會、難以理解或根本錯誤。古今對比可知,有的是晦澀難懂之內容,被簡單化處理;有的是激進之內容,被修改的更符合統治要求;有的是不太符合儒家內容被修改,以更好的迎合儒家思想。

也有很多學者參考王弼本、帛書本進行深入研究,但是並不能形成一套使所有人都滿意的結論。

郭店簡本老子,是用毛筆和墨在竹簡上抄寫的,筆跡不同,書法風格不同,同時又是楚文字,戰國楚系文字是在一定的區域內使用和流通的文字,秦之後就逐漸消亡,所以很難整理出完整的《老子》全文。

但是,沒整理出完整的全文,不代表簡本老子沒有價值,它只是沒有全部整理出來,裡面有很多章句,還是對解釋今天通行本的《老子》幫助特別大。

即今天通行本,有很多文字其實都錯的,如果我們要讀通《老子》,深入研究《老子》,你必須要讀一下這個版本。

第一,從時間上來說,墓主人是戰國末期人,以此為下限,則說明簡本《老子》至少在戰國中期已經廣為流傳。同時結合叔向、墨子、魏武侯、顏斶四人的引語,我們可以很輕鬆得出一個結論:《老子》是春秋時期的作品,老子本人也是春秋時期的人。

第二,簡本《老子》與今天通行本老子的文章順序完全不同:它既不分章,也不設標題,同時更令人詬異的是它的文章順序與今天的也完全不同。

也就是說今天老子的八十一章也有的說六十幾章也好,都是後人加上去的,題目也是自己加上去的。

第三,最關鍵的是裡面的內容與今天通行本的內容也有巨大的差異。

舉個最簡單的例子,楚簡本《老子》寫的是“絕智棄辯,絕偽棄慮”,但是今天通行本寫的卻是“絕聖棄智,絕仁棄義”。

如果各位有一定基礎就知道這兩句話是多麼不同!很多人都說老子不看重“仁義”,與儒家完全不同,但是如果按楚簡的話,老子根本就不是這個意思。

再如簡本是“見索保僕”“少私須欲”,而通行本是“見素抱樸”“少私寡欲”,這兩句意思完全不同的。等等,還有很多,所以如果你要深讀《老子》你不能忽視楚簡本,它雖然目前還不完整,但至少可以糾正一部分當前版本的錯誤。

郭店簡書與馬王堆帛書寫本距今都已兩千多年,是目前所能見到的最古老的本子。馬王堆漢墓帛書整理小組對帛書《老子》甲、乙兩本作了釋文、標點和註釋於一九七六年三月出版。

帛書《老子》甲、乙兩本與今本章節完全不同,都是《德經》在前《道經》在後,《德經》是上篇,《道經》是下篇。

甲乙兩個版本雖然都是漢代的作品,但是只所以還要再分個甲乙本,最重要的一個原因就是這是兩個版本的抄本,就是說甲本是根據古代的道德經A 版本抄的,乙本是根據B 版本抄寫的,也就是說它們的底稿是不同的,所以雖然都是帛書本,還要再分個甲乙。

帛書本今天之所以很多人推崇它,我認為有兩個原因:

第一,校正當前版本。

傅奕本等《道德經》第十四章基本寫的都是“執古之道,可以御今之有,以知古始”。

但是帛書甲、乙本寫的又是什麼呢?

“執今之道,以御今之有,以知古始”。

“古”與“今”之別,要知道這個意思可以說完全相反了,至於到底哪個正確的呢?

書中這樣的例子並不少見,所以我們今天的通行版本是不是就是唯一正確的呢?可以很肯定的說:不是!

所以帛書本來可以很好的去校正今天的版本。

第二,完整性。

帛書本,雖然不如楚簡本早,但是它比楚簡本完整太多,尤其是甲乙兩本相互參照之後。所以帛書本具備了兩個特色。

時間接近最早版本及完整性好。但是我們絕不可以因為上面這兩個原因,就推論帛書優於其它傳本。

因為《帛書老子》並不能完整反映老子最原始的版本,楚店簡本就是最好的例子,另外帛書本本身也有一定的局限性,它暫時還不具備徹底擺脫通行本的實力。

河上公本:此版本在專業領域內威望極高,但是在一般人群中,名氣極底:河上公《老子章句》,簡稱為「河上公本」或「河公本」。

這個版本之所以成為研究《道德經》的權威之一是因為:

第一,完整性與復雜性高。

有一個在老子領域特別牛的大家,叫“嚴靈峰”,它是早期我黨人士,但是49年之後就去了台灣,在老子研究這一領域是公認的大家,它耗費了數年心血寫了一本書叫《無求備齋老子集成》。據說嚴老是參照了幾十個甚至上百個版本寫的,但是縱使在博覽群書之後,嚴老仍然沒有能夠給河上公的《老子章句》下一個確切的定論。因為這本書的來歷太過複雜。

第二個原因是河上公本的成書時間也特別早,估計應該也是漢代左右的作品。這從避諱上就可以推定。

首先在帛書《老子》甲本中,「邦」字共出現二十五次。河上公本除了脫去一條,兩條「民」字與帛書乙本相同外,其餘二十三條,全部改成了「國」字。

這種避漢高祖劉邦諱的情況與帛書《老子》乙本如出一轍。由此可知河上公本成書當在劉邦稱帝之後。

帛書《老子》甲、乙本用“盈”字十條,河上公本除了“傾”、“滿”兩字因版本不同外,其餘八條皆作“盈”,與帛書本完全相同。因此可知河上公本不為劉盈避諱。故河上公本不應成書於漢惠帝劉盈之時。

帛書《老子》乙本用「恆」字二十九條,不避漢文帝劉恆之諱應抄寫於漢文帝之前,而河上公本除了脫去八條外,其餘二十二條,「恆」全部改作“常”,由此可知河上公與漢文帝時代相同。所以它是漢文帝時代的作品。

魏晉南北朝時期的《道德經》版本

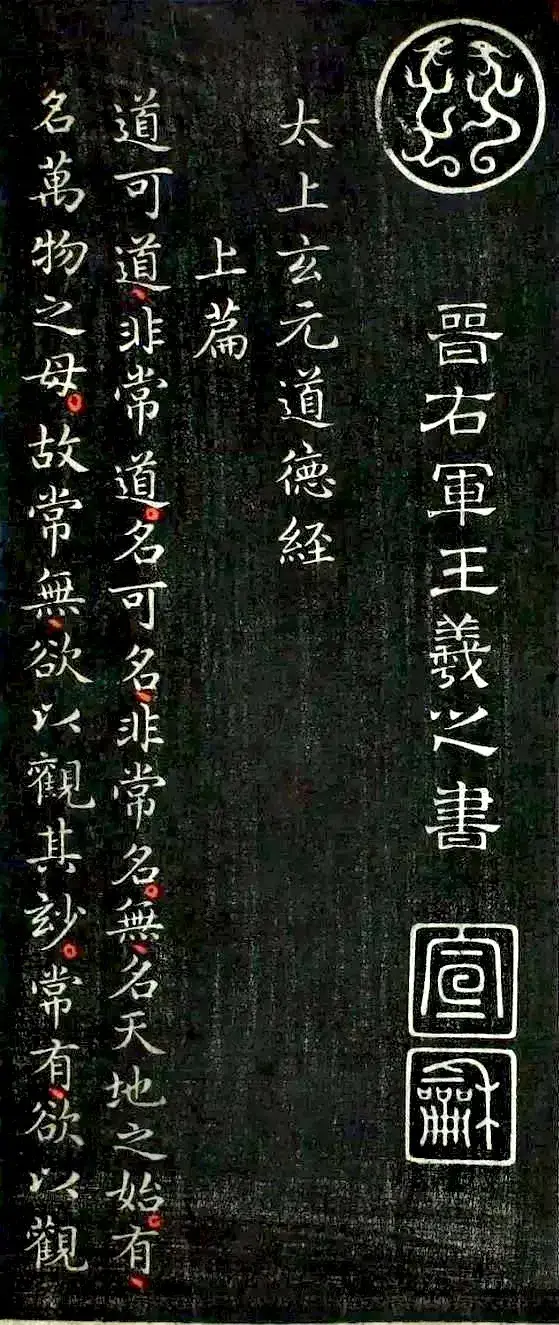

王羲之的《老子道德經》:它成書的底本就是上面我們提到的「河上公古本」。對於許多學者認為王羲之根本沒有寫過《道德經》,此本純係偽造。我認為這種可能性可以完全排除,可以較為肯定的說有王羲之寫本傳世。

至於你說這個是不是真跡,這個不敢肯定,但是可以肯定的是縱使不是真跡,那也是唐人臨摹的王羲之曾經寫的《道德經》。

唐人摹本王羲之《道德經》

王弼《老子注》:這個我們是最熟悉的,現在市面上的通行本,就是以此為底本進行校正的,目前我們讀的基本就是這個版本。

帛書寫本之所以沒有取代無見在的通行本,除了上文我們說的帛書本自身的問題外,還有一個就是王弼本人以及王弼本,實在太優秀了。 《魏書·卷二十八鐘會傳注》中有何韻《王弼傳》裡面曾經記載:「弼幼而察惠,年十餘,好老氏通辯能言。父業,為尚書郎。

王弼在當時,就是一個天才般的存在,但是也許是天嫉英才,他24歲就去世了。 “其秋遇病疾亡,時年二十四,無子,絕嗣。弼之卒也,晉景王聞之磋嘆者累日。其為高識所惜如此。”

連皇帝都會對他的死感到惋惜數日,我最初讀王弼是因為它寫了一本《易經注》,後面再看到他的其它作品,實在是驚為天人,這就是為什麼帛書本至今也沒有超越它的根本原因。

王弼雖英年早逝,但他的著作卻源遠流長傳了下來,這里大體上說幾本比較有名的:《老子注》、《老子指略》、《周易注》、《周易略例》、《周易大衍論》、《周易窮微論》、《易辨》、《易傳纂圖》、《王弼集》、《論語釋疑》……

如果從當時背景上來看其作品,就會感到,在《老子注》中,王弼的創新之處,他在試圖創造一種新的《老子》詮釋途徑,擺脫傳統的、緊扣句義釋文解字的訓話方式,用自己的語言來重新註解道德經!

在註解《老子》的過程中,王弼充分闡釋了自己對天人關係、自然關係、個體社會關係等許多重大劃時代的看法。比如:

1.王弼“以無為本” 將“無”極度抽象化,然後再將無返還到“有”當中。

2.「崇本息末」 並賦予「本」、「末」深刻而精微的哲學內涵。

如「既得其母,以知其子;既知其子,復守其母,沒身不殆」句,王弼注曰「母,本也。子末也。得本以知末,不捨本以逐末也。

隋唐時期的《道德經》傳本

李榮《道德經注》:據有關史籍記載李榮著有《老子注》、《莊子注》、《西升經注》等書,但是很可惜的是,大部分都已經失傳了。二十世紀敦煌莫高窟藏經洞發現唐寫本李榮《老子注》殘卷,這個殘卷應該是只有36章,就是只有道經的手稿。

李榮《老子注》,有沒有隻是一個傳說,只在其它書中有引用,直到這36捲髮現後,才真的引起國內的重視。

一九四七年蒙文通以正統《道藏》所存李榮《老子注》殘本僅存前三十六章,即道經註部分為主,再將強思齊《道德真經玄德篆疏》、誤題顧歡撰《道德經註疏》、李霖《道德真經取善集》、範應元《道德經集注》、焦站《老子翼》等書中所徵引的李榮注輯出,粗成一本。

目前所存版本主要有以下幾種:1、唐敦煌寫本殘卷,包括法國巴黎國立圖書館所藏敦煌寫本殘卷。

2、日本昭和四年東京弘文堂排印《沙洲二十六子》本。

3.一九七年台灣廣文書局影印《沙洲二十六子》本。

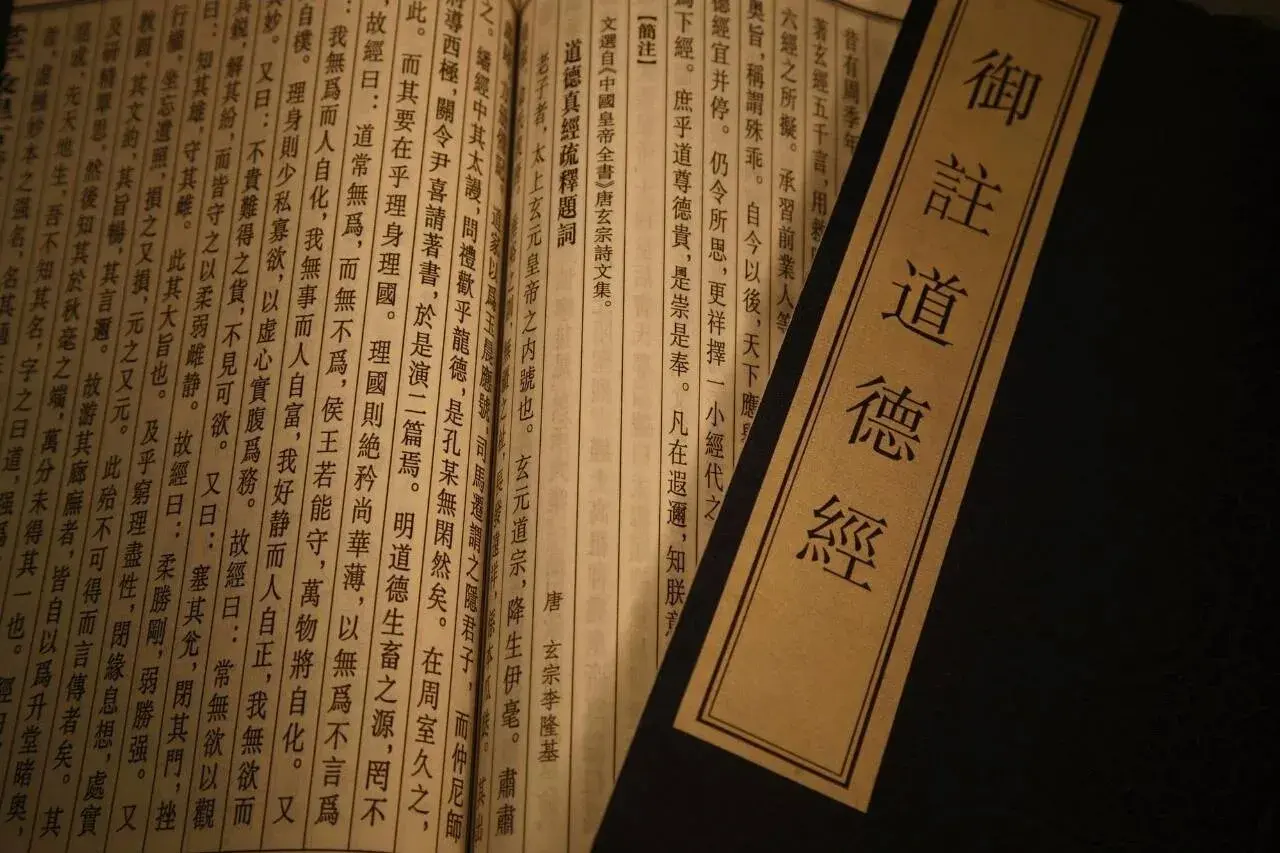

唐玄宗《御注道德真經》及《道德真經疏》:對於唐玄宗的《御注道德真經》與《道德真經疏》,許多書籍有所載錄,如《新唐書》、 ,《唐會要》、《宋史》、鄭樵《通志》、《道藏真經疏外傳》等。且玄宗的《御注》與《禦疏》都比較完整的保存在《道藏》中,所以關於其書之真偽,從來未有疑義。

唐玄宗作為一代帝王,他的註解一定是維持封建統治的。在唐玄宗的眼中與筆下,《道德經》儘管有重玄學的思辯有政教合一的意圖,但它既不是重玄學的淵數,也不是政教合一的經典,而是一部政治哲學著作講的是帝王修身治國的道理。同前人老學思想相比,唐玄宗作了許多有利於表現自己思想意識的理解。

關於這一版的淵源,可以到下列諸條找尋答案:

1.正統十年刊《道藏》本選輯《道藏舉要》本。

2.唐敦煌寫本,殘卷,法國巴黎國立圖書館藏。

3.日本昭和四年東京弘文堂排印《沙洲二十六子》。

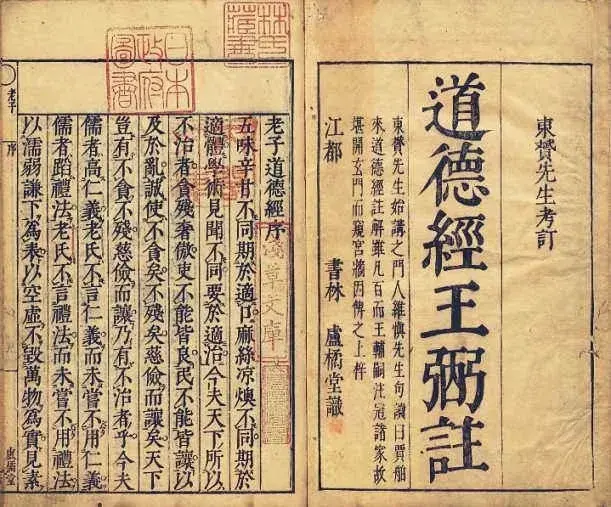

宋元時期的《道德經》版本

王王安石《老子註》:王安石的著作很多如《四部叢刊》本《臨川先生文集》一百卷。 1974年上海人民出版社出版的《王文公文集》一百卷。還有《洪範傳》、《淮南雜說》、《週禮新義》、《字說》、《老子註》、《孟子解》等。

王安石在註釋《老子》時,並沒有忘記自己政治家的身份,而是盡力通過其註釋來宣傳利於改革的思想,所以它與唐玄宗有一定的相似處。

漢代畫像磚:老子出行圖

近現代老子作品研究

高享《老子正詁》:高亨吉林人,字晉生,清華大學研究院畢業。東北大學、武漢大學教授。梁啟超門人。清光緒二十八年生。

《老子正話》分為上、下二卷,以王弼、河上公、傅奕本為主,參蔓眾家之長自曰“擇善而取,其不善者,概擯而不錄”,間附己見。重在以樸釋玄,關於字句之考粟者居多間言《老子》大義,並開創性的以新文法釋詞。

該書始撰於二十世紀二十年代,而後十載高先生補缺正訛,於一九四零年編成初定本,後經多次出版。

在長沙馬王堆三號墓出土帛書甲、乙本以後,高先生寫出《老子註釋》一書,後重新修整舊註釋增加譯文和分析兩部分,特別是在卷首寫了《關於老子的幾個問題》。

稿本寫成於一九七四年,後經頗有老學功底的弟子華鍾彥校定,於一九八年三月由河南人民出版社出版。後董治安將《老子注譯》收入《高亨著作集林》第五卷中,列於《老子正話》之後。

蔣錫昌《老子校話》:《老子校話》所用經文為王弼本,而文中訓話所據《老子》傳本則多達八十二種以唐宋本為主,唐本所佔比例較大,在具體校勘中也較受到重視。全書分為上、下篇,八十一章,無章名、篇名。每章中以句為單位進行詳細校勘、訓話,其謹小慎微處處可見。

其資料之詳實也超乎想像,無怪乎嚴靈峰稱之為「《老子》校刊之善本」。高亨在《老子正話·敘例》中亦言「蔣錫昌《老子校話》所錄諸本異文頗為詳備」。

《老子校話》前附有《自序》及所據書目之簡介後面附有《黃老考》、《老莊並稱之始考》、《黃老學者接子捷子接予為一人考》 、《古代引老經最早之人考》,一定程度上促進了《老子》其人其書的研究發展。