著名俄國藝術家車爾尼雪夫斯基(Николай Гаврилович Чернышевский)曾經說過:“藝術來源於生活,卻又高於生活。”

在我們耳熟能詳的許多文藝作品以及藝術作品當中,一些人物的經歷,包括他們的所作所為,能夠在幾千年後的今天仍然給我們很大的啟示。

《三國演義》作為中國文化當中的古典四大名著之一,儘管有一些藝術加工的成分,但其中的許多人和事仍然是為後人所津津樂道的。

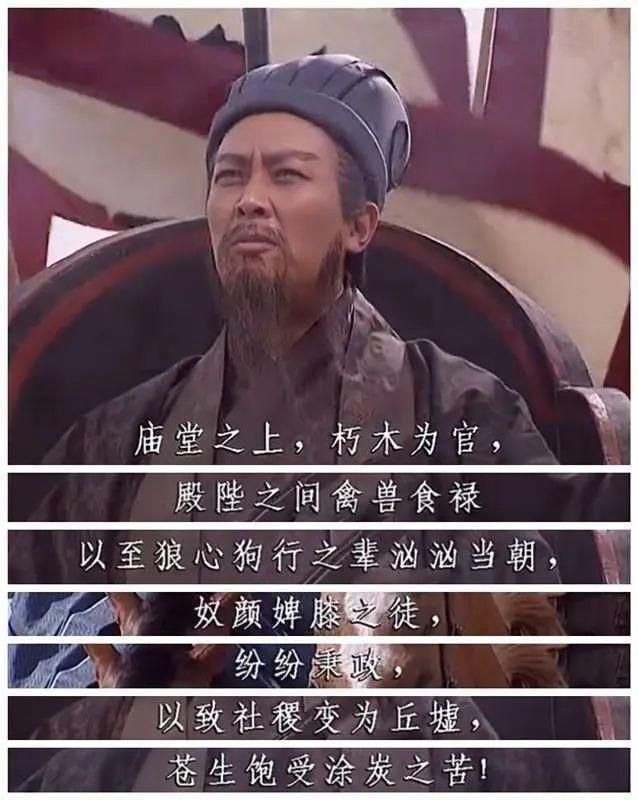

綜觀這部作品,蜀國的丞相諸葛亮,可以說是整部作品當中腦力「天花板」的存在。原本隱居山林,自比管仲、樂毅的諸葛亮,在劉備三次登門拜訪之後選擇入世為政,並且幾乎憑藉一己之力,幫助軍事力量並不是特別強的劉備擴大版圖。

我們今天再去回顧諸葛亮的傳奇經歷時,除了他的種種計策,其實也不妨從他的思想當中去思考一下人際交往相關的內容。

曾仕強:交往也要“六出祁山”

已故的台灣國學大師曾仕強,對於中國的傳統文化,尤其是傳統文化中與管理和互動相關的內容有著深刻的研究。

曾仕強先生認為,諸葛亮的所作所為能夠給我們很大的人際交往方面的參考,主要就是關於交往的動機與結果。

如上文所說,諸葛亮原本是不打算到東漢末年的亂世當中,去一展自己才華的。他認為即便自己有一定的才能,最終難以改變當時三國鼎立的格局。

但以劉備為首的蜀國的核心領導集團,十分誠摯的到諸葛亮家中邀請他幫助自己去奪得天下,諸葛亮也被劉備的執著和堅持所打動,最終決定放手一搏。

其實這就可以看出,在人際交往當中,你對他人所展現出的態度以及動機,甚至能夠在很大程度上去動搖對方的一些價值觀。

所以這也提醒我們,如果真的有一些正面的目的,那麼不妨把內心的想法展現出來,真誠是交往最根本的一把鑰匙。

當然除了諸葛亮和劉備本身的相處之外,在諸葛亮戎馬一生的經歷當中,我們也可以得知一些與交往相關的內容。

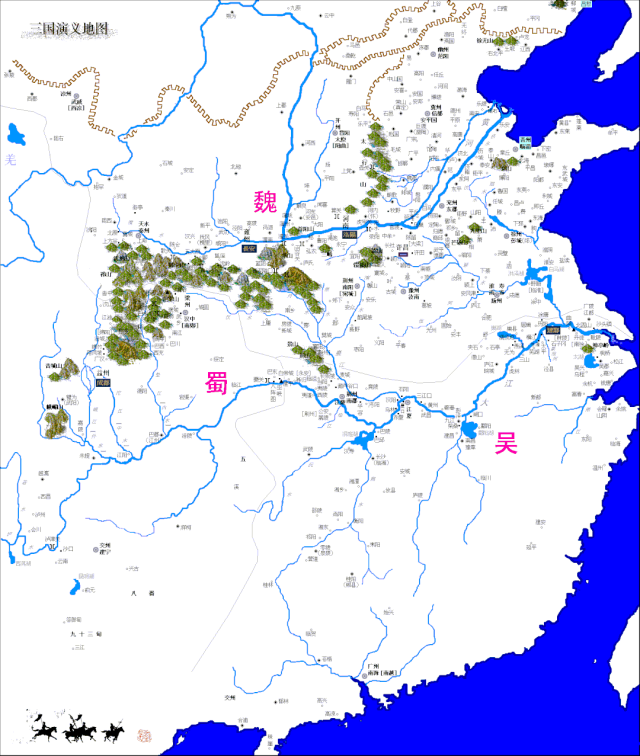

諸葛亮一生的諸多軍事經驗當中,「六出祁山」算得上是比較知名的一個系列軍事行動了。祁山在今日的甘肅省境內,地形複雜,易守難攻,自古便是兵家必爭之地。

當時已經晚年的諸葛亮,為了幫助蜀國取得更大的版圖,帶兵揮師北上,六次在齊山地區進行軍事戰爭,與曹操的魏國軍隊發生衝突。

儘管最終並沒有取得想像當中的結果,但是他的努力還是獲得了許多回報。

交往中的過程與結果

曾仕強先生表示,諸葛亮六出祁山的經歷就像是我們日常交往一樣,突出了一個關鍵的點,那就是「深耕」——有些重要的社會關係,需要去維護,同時要花費一定的精力去提升。

六出祁山是蜀國為了擴張的關鍵一步,其重要性不言而喻。但是北伐的結果其實並不意外,以諸葛亮「上知天文下曉地理」的能力,他應該早就知道北伐的結果,甚至是最終三國的發展趨勢。

但他也仍願意花費幾乎是一生的精力,在幫助劉備集團統一的事業當中鞠躬盡瘁、死而後已。

這是因為在兩人相識之初,劉備展現了對諸葛亮絕對的尊重,為了報答這種賞識,尤其是在之後的相處過程之中,諸葛亮愈發看到劉備的仁義,所以他選擇不計後果的北伐,即便自己年事已高,蜀國軍事力量不足。

其次,從戰略角度來看,領土位於長江上游地區的蜀國,雖說坐擁天府之國,物產豐富,但在一統天下的層面上,古代帝國講究「天下」觀,黃河流域的中原地區才是真正的中心。

所以對於劉備和蜀國而言,想要成為正統,就不得不北上。

這就好比是我們在社會互動的過程之中,總是會有某些比較在意的人、比較重視的關係。有時維繫這些關係會耗費比較多的精力甚至是財力,但卻有著不得不去做的必要性。

曾仕強先生表示,快速發展的社會讓人變得急躁,有時候甚至會急功近利。一旦認為一些關係對自己不再有價值了,就會對他人顯示出冷漠甚至不耐煩,導致人際關係處在不斷的變動之中。

這是一種交往層面上的唯結果論。

我們在很多時候不能只看結果,而是要在事情的本質文章。