煮豆燃萁、七步成詩這個典故出自南北朝時期的宋朝劉義慶著的《世說新語·文學》:

三國時期魏王曹操在長子曹昂戰死後,在立嗣上很是猶豫。最初他看中的是少年成名的曹衝,可惜曹衝十三歲就因病過世了。他死後,曹操曾對曹丕說:“此我之不幸,而汝曹之幸也。”

剩下的兒子中,一開始曹操看中的是三兒子曹植,曹植聰明且富有文采,下筆成章,如有神助。曹操非常欣賞,有幾次想立他為太子,但是曹植因為放浪任性,不拘小節,多次惹怒了曹操,最後決定立曹丕為太子。

曹丕聰穎的天資和後天良好的教育成長環境,給了他深厚的文學素養。曹丕年少的時候喜好弓馬,長大後,熟讀《四書》、《五經》、《史記》、《漢書》,就連諸子百家的學說,也都全學過。

曹操、曹丕、曹植因為他們父子在文學上的造詣突出,後人讚譽他們父子為「三曹」。而曹丕所寫的《典論·論文》,是我國現存的第一部文學評論專著。

曹丕十歲開始就開始跟隨曹操南徵北戰,長期的軍旅生活鍛鍊了他強健的體力,豐富了他的見聞,還增加了曹丕的在曹操集團裡的威望和影響力,團結了一批能徵善戰、多謀善斷的助手。最終,在司馬懿、吳質等人的協助下,曹丕贏得了曹操的信任,被確立為太子。

西元220年,曹丕接受漢獻帝的禪讓,繼承了帝位,建立了魏朝,史稱魏文帝。

曹丕稱帝後,對前競爭對手曹植很防範,這很正常,畢竟,臥榻之側,豈容他人憨睡。畢竟,曹植手下也有一批擁踴。所以,曹丕對曹植一直打壓得厲害,曹植從一個過著優遊宴樂生活的貴族王子,變成處處受限制和打擊的對象。

有一天,曹丕把曹植找來,對他說:「聽說你的詩文寫得很好,我很懷疑你是否找人代筆。今天我親自測試一下,我要你以兄弟為題作一首詩,詩中不能出現兄弟二字,而且要在七步之內成詩,不然就以欺君之罪行大法!”

曹植聽了之後,眼含著熱淚,心想:“二哥,咱倆這麼多年了,難道你還不知道我的文采嗎?真是欲加之罪,何患無辭啊!”

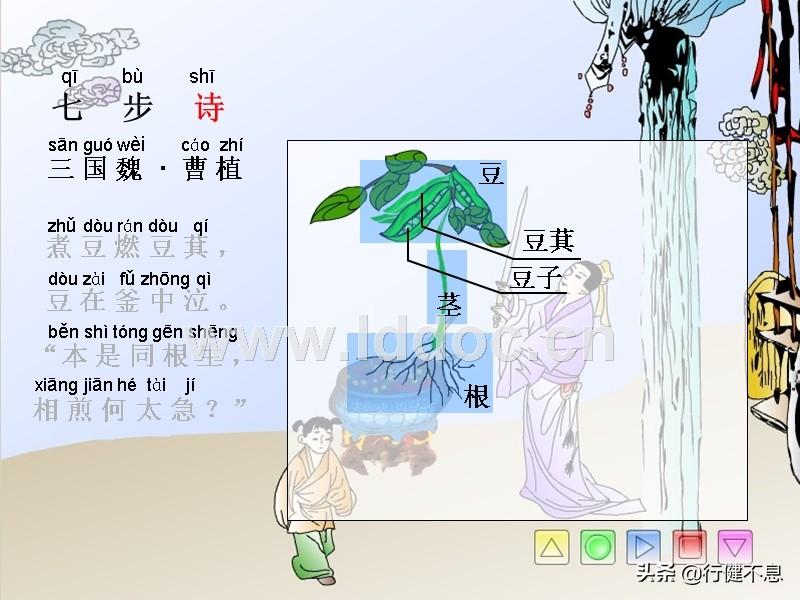

曹植一邊走,一邊思考,還未走到七步,便滿腔悲憤地吟出了著名的七步詩:

煮豆持作羹,漉菽以為汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急!

意思是:鍋子裡煮著豆子,想把豆子的殘渣過濾出去,留下豆汁來做羹。豆秸在鍋子底下燃燒,豆子在鍋子裡哭泣。咱倆本來是同一條根上生長出來的,豆秸你怎麼能這樣急迫地煎熬我豆子呢!

曹丕、曹植都是曹操與卞夫人生下的兒子,是親兄弟。曹丕聽了這首詩之後,被親情打動,不由得面紅耳赤,深感慚愧,最後放過了曹植。

曹植雖然憑藉自己的聰敏才智躲過這一劫,但是,此後曹丕把他一貶再貶,最終,曹植在四十一歲時憂鬱地去世了。

後來人們用」煮豆燃萁「這個典故來比喻兄弟之間的互相殘殺。

這個故事也形成了另一個典故:七步成詩,比喻一個人才思非常敏捷。

《頭條號》上有許多條友都在努力寫作,其中一些人才思敏捷,寫得文章質量非常高,讀起來可以說是賞心悅目。在此,衷心的祝福越來越多的條友們寫作時七步成詩、下筆成章。

附《世說新語·文學》原文:」文帝嘗令東阿王七步作詩,不成者行大法。應聲便為詩曰:'煮豆持作羹,漉菽以為汁。萁在釜下燃,豆在釜中泣,本是同根生,相煎何太急?'帝深有慚色。