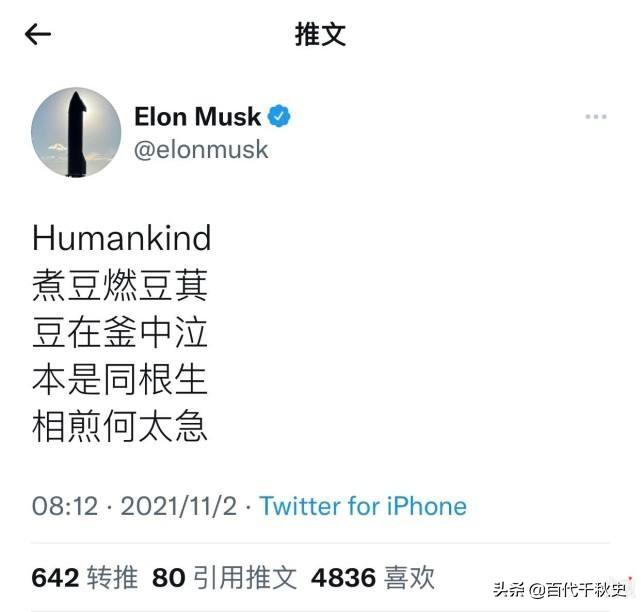

曹氏父子,搶佔了《三國演義》中許多篇幅的C位,自帶耀眼的主角光環。曹植七步賦詩,就是其中的一個名場面。而且隨著今年11月2日,全球首富馬斯克在Twitter及微博上發布了《七步詩》四句版本,並在上面冠以 Humankind (人類)字眼,它再一次為世人所知。

回顧“名場面”

後人對此場景的畫作。

首先讓我們做一個回顧,「七步驟賦詩」見於《三國演義》第七十九回「兄逼弟曹植賦詩,侄孫劉封伏法」。章回的大意是確立嗣子身分後的曹丕命許褚帶領虎威衛軍三千將其三弟曹植擒到了鄴都,正欲加害卻遭到了其母卞夫人的阻止。為此,手下的謀士華歆獻計:

「以才試之,若不能,即殺之;若果能,則貶之,以絕天下文人之口」。

於是,曹丕接連出了兩個命題作為,特別是第二個:

吾與汝乃兄弟也。以此為題。亦不許犯著「兄弟」字樣。

沒想到曹植“略不思索”,即口佔一首:

煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急!

結果,曹丕“聞之,瀟然淚下”,流露出自慚自愧之意。在母卞夫人的「神助攻」之下,曹植保住一條命。 「七步成詩」,就成了《三國演義》中的一個名場面,為後人所津津樂道。同時也成為了一個典故,衍生出了「七步之才」、「七步成詩」等成語,用來形容才思敏捷,能夠出口成章,下筆成文;也衍生了「煮豆燃萁」這個成語,形容手足相殘。

曹植的《七步詩》也為後人進行相關題材的創作提供了可資借鑒的靈感,如魯迅、和郭沫若等人就在曹植《七步詩》的基礎上進行了二次創作,不乏精品和力作。

話說上世紀二十年代,中國史上第一位女性大學校長、時任北京女子師範大學校長的楊蔭榆為段祺瑞政府推廣復古教育。同時,在1924年的“女師大風潮”中“為學生的安全著想”,極力阻止學生運動、壓抑師生中淤積的愛國熱情,因此與魯迅、周作人、許壽裳、易培基和許廣平等師生爆發了激烈的爭執。魯迅為表達對此的不平,依《七步詩》原韻,寫了《替豆萁伸冤》:

煮豆燃豆萁,螢在釜下泣。

我燼你熟了,正好辦教席。

對其進行了辛辣的諷刺,一時間大快人心。無奈師生的愛國熱情是壓抑不住、遏制不了的,在師生的請願浪潮中,楊蔭榆被解職。

《七步詩》讓千百年來世人對曹植抱以深切的同情,同時對曹丕則多懷厭惡的情緒。而大文豪郭沫若卻對「抑丕揚植」的看法不甚贊同,他認為曹丕在文學創造和七言詩的發展史上佔有開山鼻祖般的地位,是三國時期重要的詩人。他也舉出了南朝梁代文學理論批評家劉勰所說:“文帝以位尊減才,子建以勢窘益價”,這才是比較公允的認知和評價。郭沫若指出:「站在豆的一方面說,固然可以感覺到萁的煎迫未免為火燒火;如果站在萁一方面說,不又是富於犧牲的精神的表現嗎?」為此,1941年郭沫若仿《七步詩》寫了一首「翻案剝皮詩」即《反七步詩》:

「煮豆燃豆萁,豆熟萁已灰。

熟者席上珍,灰作田中肥。

不為同根生,緣何甘自毀? 」

相較於曹植,郭沫若充分肯定了「螢」的自我犧牲與奉獻。而且,“灰作田中肥”,又何嘗不是革命者大無畏、大無私的精神境界?

不得不說1994央視版的“七步成詩”,場面效果是拉滿的。

在央視1994年版的電視劇《三國演義》中,主創人員在《三國演義》的基礎上進行了大膽的改編與二次創作。最大的改變在於主角曹植的神情狀態。小說中,有蕭懷侯曹熊懼罪自縵的前車之鑑,被許褚擒到曹丕面前的曹植是“惶恐伏拜請罪”,加上曹丕等人“試才定生死”帶來的巨大壓迫感,曹丕此時是滿滿的求生欲。在求生欲的刺激下,曹植是「略不思索」口佔即出。在小說中,所謂「七步詩」是不存在的。而電視劇中曹丕給出了「七步」的限定條件,曹植在這七步中是一步一淚下,悲憤之情都在淚裡了。瞧,主創人員把「淚」從曹丕身上「移植」給了曹植。由此,視覺效果完全拉滿。不得不承認,相較於「少言寡語」的小說,「七步賦詩」的視覺化更動人。

挖掘真源頭

不過,《七步詩》到底是不是曹植所作,卻一直是長久爭議的話題。

事實上,無論是《三國誌》或《曹植集》都沒有收錄這首《七步詩》,引發巨大爭議。否定論者以此為據,認為這只是屬於小說中「三分虛構」的藝術創作範疇。肯定論者卻認為未記載、未收錄不代表不存在,他們的依據就在南朝時的筆記小說的《世說新語》。

根據《世說新語》中的「文學」記載,魏文帝曹丕妒忌曹植的才學,命曹植在七步之內作出一首詩,否則曹植將被處死。曹植沒走到七步,便吟出諷刺骨肉相殘的《七步詩》:

煮豆持作羹,漉菽以為汁,

萁在釜下燃,豆在釜中泣,

本自同根生,相煎何太急?

這就是《七步詩》的源頭。這首詩流傳至後世,就出現了膾炙人口的小說《三國演義》中的四句的版本。但《三國演義》所述是應聲而非七步而作。由於《三國演義》的流傳較《世說新語》為廣,因此四句的版本比原來六句的版本更為人所知。

不過,也有人認為《七步詩》確有其事。只不過現存的《七步詩》是後人所作,並非出在曹植之手。另外還有一種說法是《七步詩》有兩首,先一首為《兩肉》:

兩肉齊道行,頭上帶凹骨。

相遇塊山下,郯起相搪突。

二敵不俱剛,一肉臥土窟。

非是力不如,盛氣不洩畢。

並認為曹植先作此首,曹丕再出題要曹植再賦詩,後一首才是《煮豆》。

但無論如何,《七步詩》已經廣為流傳。

悲情著經典

一首《野田黃雀行》,悲憤字行間。

《七步詩》到底是不是曹植所作所為,暫且不論。同一時期,曹植確實有一首表達相同情感的詩作流傳後世,這就是《野田黃雀行》。

高樹多悲風,海水揚其波。

利劍不在掌,結友何須多?

不見籬間雀,見鷂自投羅?

羅家得雀喜,少年見雀悲。

拔劍捎羅網,黃雀得飛飛。

飛飛摩蒼天,來下謝少年。

此詩被收錄在了《曹植集》的捲六中。當然了,如果說《七步詩》表達的是對兄弟相煎的悲憤。這首《野田黃雀行》表達的卻是對故友至交離世的感念與自責。根據《相和歌·瑟調曲》所載,建安二十四年(219年),曹操藉故殺了曹植的親信楊修。隔年,曹丕繼位又殺了曹植夫人至交丁儀、丁廙兄弟。已經身處動輒得咎逆境之中的曹植,同樣是待捕的“黃雀”,已經無力施救,因深感憤忿而十分痛苦,萬般情緒只能寄託在詩中。苦於手中無權柄、搭救無力的曹植,在此詩中塑造了一位「拔劍捎羅網」、拯救無辜者的少年俠士。

讓我們來看看這首詩。其他內容暫且不評,卻有「利劍不在掌,結友何須多?」這樣的驚人之論。直白地說就是:沒有權勢,交啥朋友 ?無論從哪個視角來看,也怕是結合「人是社會性動物」這樣的本質屬性出發,曹植此論都站不住腳。這很不合常理!然而,正是由於它的不合常理,反而有了更強烈的震撼力量,更加深刻地反映了曹植內心的悲與憤。

這首詩很曹植!

親情總相仇,兄弟常相煎,特別是在激烈的宮廷鬥爭中,而曹植不常有!

在「親情相煎」的文學創作中,確實有一首詩能與《七步詩》比肩,都是千古絕唱,形如「雙璧」。這就是李賢所作的《黃瓜辭》。

種瓜黃台下,瓜熟子離離。

一摘使瓜好,再摘令瓜稀,

三摘尚自可,摘絕抱蔓歸。

李賢,唐高宗李治的第六子也是武則天的第二子。他生於父母前往昭陵祭拜唐太宗的途中,才出生不久便被封為潞王,兩歲時就封為岐州刺史、雍州牧、幽州都督。他年幼時有讀書過目不忘的能力,高宗曾在李面前讚歎自己兒子天生聰敏。長大後儀容舉止端莊穩重,頗得其父寵愛。上元二年(675年),其兄李弘離奇地死於東都合璧宮,六月時改封李賢為皇太子。不久,高宗命他監國。李賢處理政事明白公允,朝廷眾臣皆稱道,高宗也對他加以褒揚。事後證明,天資和才幹卻成了他罹禍之源。

唐章懷太子墓壁畫。想必飽讀詩書的李賢對《世說新語》的「七步詩」典故和曹植的遭遇是了然於胸的。

在經歷了一系列說不清、道不明的宮廷之事後,高宗李治想要寬恕他的罪過,但武後卻說:

“賢心懷謀逆,應該要大義滅親,不能赦免他的罪行。”

於是廢李賢為廬人,將他幽禁。永淳二年(683年),將李賢遷徙至巴州。武則天得到政權後派丘神到巴州監視他。但丘神卻擅自將他囚於別處,逼他自殺,李賢遂死。武則天得知此事,於顯福門為李賢舉哀,並恢復他的王位。不過,她僅僅貶丘神為疊州刺史,並未深究。個中曲直,值得玩味。唐睿宗景雲二年(711年),追贈皇太子地位,諫章懷太子。這就是這首詩創作的大背景。

無疑,李賢以摘瓜人比喻親生母親武后,以四個瓜感傷四兄弟的性命朝不保夕,以摘絕瓜後蔓藤禿零比喻宗室血脈的徹底損傷。然而他終究難逃一死。唉!在此,只能感嘆了!

最後,只能說:

悲憤出絕唱,千古皆如此。但願只有佳作在,悲劇無需再重演。

對了,最後說一句,對於馬斯克引用《七步詩》這件事,看懂的朋友請舉手!