《孟子·梁惠王》載:

孟子謂齊宣王曰:「王之臣,有託其友而之楚遊者,比其返也,則凍餒其妻子,則如之何?」王曰:「棄之。」曰:「士師不能治士,則如之何? 」曰:「已之。

用白話來翻譯就是:有一次對齊宣王說:「有一個人,因為要到楚國去,把老婆孩子交託給他的朋友,請予照顧。等到他回來的時候,才知道他的老婆孩子一直在受凍挨餓,那位朋友根本沒有盡到照顧的責任。 “和他絕交!”孟子又說:“有一個執行法紀、掌管刑罰的長官,卻連他自己的部下都管不了。你說這該怎麼辦?”齊宣王說:“撤他的職!”最後,孟子說:「全國之內,政事敗亂,人民不能安居樂業。你說這又該怎麼辦?」王顧左右而言他。

孟子畫像(來源網絡)

孟子畫像(來源網絡)

《孟子•公孫醜上》載:

王曰:叟!不遠千里而來,亦將有以利吾國乎?

孟子對曰:王!何必曰利?亦有仁義而已矣!王曰“何以利吾國”,大夫曰“何以利吾家”,士庶人曰“何以利吾身”,上下交利而國危矣!萬乘之國,弒其君者,必千乘之家;千乘之國,弒其君者,必百乘之家。萬取千焉,千取百焉,不為不多矣。苟為“後義而先利”,不奪不厭。未有仁而遺其親者也,未有義而後其君者也。王亦曰仁義而已,何必曰利?

即便是與王的對話,孟子也直通通地頂回去。孟子是好辯的,也很雄辯,總是有一種氣勢,一種不容置疑和劍拔弩張的氣勢。

孟子畫像(來源網絡)

孟子畫像(來源網絡)

孟子在聽了梁惠王「何以利吾國」的問題以後,就很莊重地對梁惠王說:「您何必只圖目前的利益?其實只有仁義才是永恆的大利。」「如果都像你惠王一樣,謀國的居心,只圖以急功近利為目的。大夫們,也只求顧全自己的家族利益。利害為生活的重心,造成'當利不讓'的風氣。

在歷史上,有許多的事實可以證明,互相爭權奪利的結果,便形成臣下反上的叛亂逆行。那些本來具有萬乘之尊的大國,發生弒君叛變而自據稱王的,都是當時那些高位重臣,所謂千乘之家做出來的絕事。同樣地,那些千乘之家,被巨下叛變所謀害的,也都是那些百乘之家的重臣所干的事。 ”“至於侵略吞併的思想,更是由於‘權利欲’的驅使,所以目前萬乘之尊的大國,便想吞併千乘之邦。那些千乘之國,便想吞併百乘之眾的小國,這些古今的事例,不能說不夠多的。原因在哪裡呢?都是為了急功圖利、爭奪權利的結果。如果不了解先行仁義,而只求近利為前提,自然而然要變成非侵略他人、奪取別人的所有,就不能滿足自己的利益。 ”

“其實,真能實行仁義之道,大利自然就在其中。真有仁心的人,絕對不會有遺棄其近親的可能。真有義氣的人,絕不會有背叛君上的可能。所以我認為您——惠王只有推行仁義之道,才是最高明的政略和政策,又何必舍大取小而只顧目前的急功近利呢?

讀《孟子》,我們常常能夠看到這種對方被“噎”住的情況。因此不少人不喜歡孟子,認為他鋒芒畢露,太過張揚。其實,孟子如此咄咄逼人,並不完全是個性使然。其中一個重要原因,就在於他的核心範疇是“義”。前面講過,義,是具有批判性、否定性和戰鬥性的。批判、否定、戰鬥都不容易。比如“大義滅親”和“舍生取義”,難道是容易的?這就必須有精神上的支持,而且這精神還必須能夠轉化為物質力量。那麼,在孟子那裡,有這種可以轉化為物質力量的精神力量嗎?有。它就是“氣”,也叫“浩然之氣”。

什麼是「浩然之氣」?孟子說,「難言也」!但有幾點可以肯定。第一,“集義所生”它是正義積累的結果;第二,“配義與道”,它和道義相伴生;第三,“以直養而無害”,它一旦為道義和正義所培養,就至大至剛,能夠“塞於天地之間”,即充盈於所有的地方。

孟子講了這一通以後,梁惠王是怎麼回答的呢?沒有下文,估計是被孟子的氣勢鎮住了,或者說被噎住了。描寫這一段不太愉快的談話,在文字的氣勢上,表達得很明白。如此直接記載這一個“叟”字的稱呼,對孟子的偉大倒沒有什麼損失,反而襯托出梁惠王始終不成器的風格,一副吊兒郎當、不莊重的浮躁相。

孟子畫像(來源網絡)

孟子畫像(來源網絡)

孟子說的“民為貴,社稷次之,君為輕”偉大思想在偉人的《為人民服務》中得到了現代的闡釋:

中國的天安門

中國的天安門

「我們的共產黨和共產黨所領導的八路軍、新四軍,是革命的隊伍。我們這個隊伍完全是為著解放人民的,是徹底地為人民的利益工作的。張思德同志就是我們這個隊伍中的一個同志。

人總是要死的,但死的意義有不同。中國古時候有個文學家叫作司馬遷的說過:「人固有一死,或重於泰山,或輕於鴻毛。」為人民利益而死,就比泰山還重;替法西斯賣力,替剝削人民和壓迫人民的人去死,就比鴻毛還輕。張思德同志是為人民利益而死的,他的死是比泰山還要重的。

白天的“為人民服務”

白天的“為人民服務”

黑夜的“為人民服務”

黑夜的“為人民服務”

中國人民正在受難,我們有責任解救他們,我們要努力奮鬥。要奮鬥就會有犧牲,死人的事是經常發生的。但是我們想到人民的利益,想到大多數人民的痛苦,我們為人民而死,就是死得其所。

今後我們的隊伍裡,不管死了誰,不管是炊事員,是戰士,只要他是做過一些有益的工作的,我們都要給他送葬,開追悼會。這要成為一個制度。這個方法也要介紹到老百姓那裡去。村上的人死了,開個追悼會。用這樣的方法,寄託我們的哀思,使整個人民團結起來。 ”

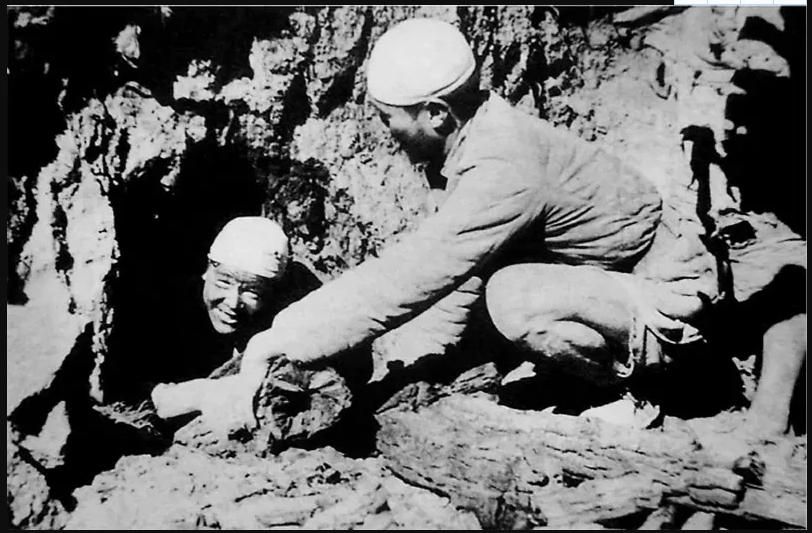

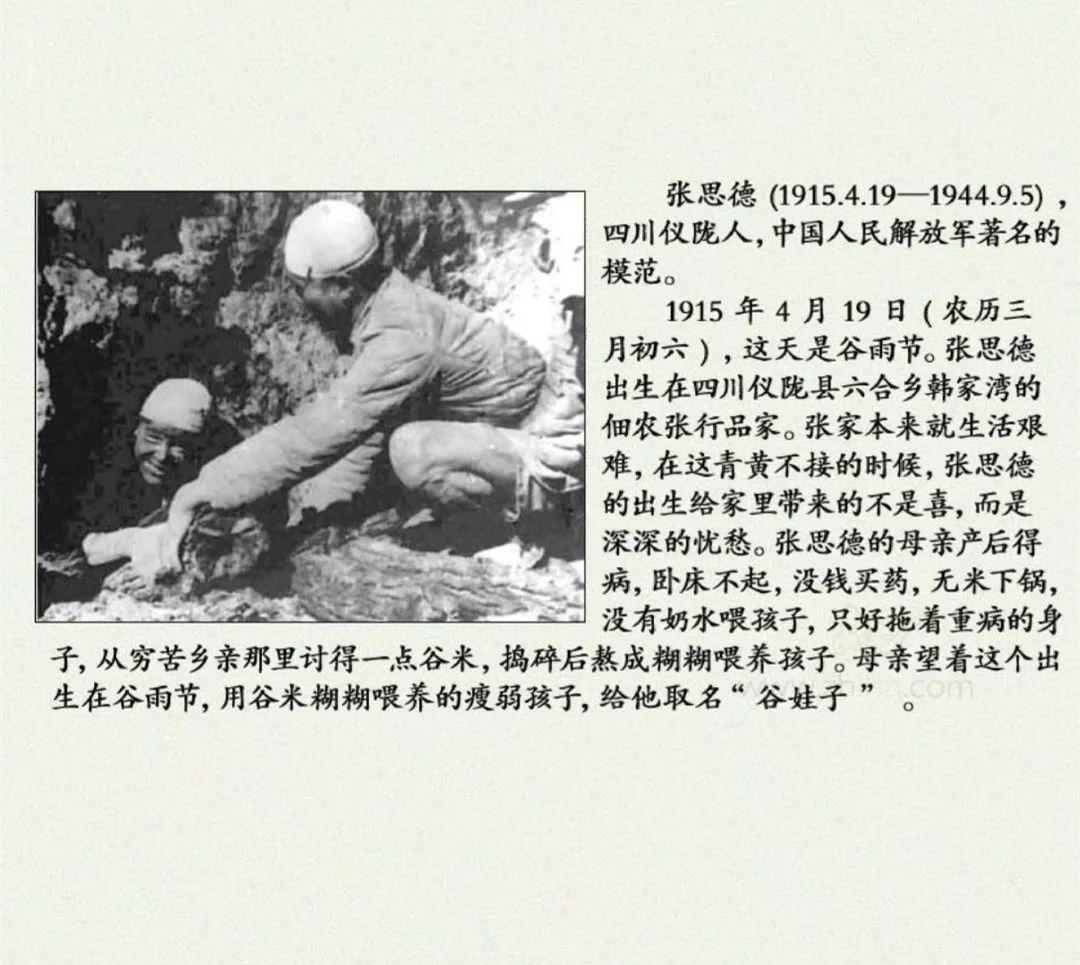

張思德(來源網路)

張思德(來源網路)

張思德(來源網路)

張思德(來源網路)

反觀當今世界,“戰火紛飛,硝煙瀰漫。多少生靈塗炭,多少文明被毀。戰爭讓剛剛過去的二十世紀充滿了血雨腥風。回顧歷史,珍愛和平。”二十一世紀也還是不平靜的啊!真應該有“叟”發問那些自高自大的“王”:

“王,四境之內不治,則如之何?”

那些王恐怕也只能自言自語:

“王顧左右而言他。”