董其昌(1555-1636年)字玄宰,號思白、香光居士,上海松江人。董其昌出身貧寒之家,但在仕途上春風得意,青雲直上。西元1589年,(萬歷十七年)三十四歲的董其昌舉進士,開始了他此後幾十年的仕途生涯。當過編修、講官,後來官至南京禮部尚書,太子太保等職。他對政治異常敏感,一有風波,他就堅決辭官歸鄉,幾次反覆起用。

董其昌才溢文敏,通禪理、精鑑藏、工詩文、擅書畫及理論。他是海內文宗,執藝壇牛耳數十年,是晚明最傑出、影響最大的書畫家。董其昌的畫作長於山水,注重師法傳統技法,追求平淡天真的格調,講究筆致墨韻,墨色層次分明,拙中帶秀,清雋雅逸。 《畫史繪要》評論道:「董其昌山水樹石,煙雲流潤,神氣俱足,而出於儒雅之筆,風流蘊藉,為本朝第一。」董的繪畫對明末清初的畫壇影響力很大,並波及到近代畫壇。一直以來,董其昌的作品都是海內外大收藏家尋找的目標。

董其昌精收藏,曾珍藏董源4幅山水《瀟湘圖》、《溪山旅圖》、《龍宿郊民圖》、《夏山圖》,並以「四源堂」名齋,還有精選李思訓《蜀江圖》、《秋江待渡圖》,董源《徵商圖》、《雲山圖》、《秋山旅圖》,巨然《山水圖》,範寬《雪山圖》、《圈川山居圖》,李成《著色山圖》,郭忠恕《圈川山居圖》,江貫道《江居圖》,趙大年《夏山圖》,趙子昂《洞庭二圖》、《高山流水圖》,王蒙《秋山圖》,《宋人冊頁》等18幅。從中可以看出,董其昌的收藏足以令其傲視當代。

董其昌的書法成就也很高,董的書法以行草書造詣最高,他對自己的楷書,特別是小楷也相當自負。董其昌雖處於趙孟頫、文徵明書法盛行的時代,但他的書法並沒有一味受這兩位書法大師的左右。他的書法綜合了晉、唐、宋、元各家的書風,自成一體,其書風飄逸空靈,風華自足。筆畫園勁秀逸,平淡古樸。用筆精到,始終保持正鋒,少有偃筆、拙滯之筆;在章法上,字與字、行與行之間,分行佈局,疏朗勻稱,力追古法。用墨也非常講究,枯濕濃淡,盡得其妙。書法至董其昌,可說是集古法之大成,「 六體」和「八法」在他手下無所不精,在當時已「名聞外國,尺素短札,流佈人間,爭購寶之。 」(《明史文苑傳》)。一直到清代中期,康熙、乾隆都以董的書為宗法,倍加推崇、偏愛,甚而親臨手摹董書,常列於座右,晨夕觀賞。康熙曾為他的墨跡題過一長段跋語加以讚美:「華亭董其昌書法,天姿迥異。其高秀圓潤之致,流行於褚墨間,非諸家所能及也。每於若不經意處,豐神獨絕,如清風飄拂,微雲卷舒,頗得天然之趣。嘗觀其結構字體,皆源自於晉人。 》,能得其運腕之法,而轉筆處古勁藏鋒,似拙實巧。 ……顏真卿、蘇軔、米芾以雄奇峭拔擅能,而要底皆出於晉人。二王。昌淵源合一,故摹諸子輒得其意,而秀潤之氣,獨時見本色。臨摹最多,每謂天姿功力俱優,良不易也。一時追逐功名的士子幾乎都以董書為求仕捷徑。 在康熙、雍正之際,他的書法影響之深,是其他書法家無法比擬的。

董其昌的書法,歷來評說褒貶不一。褒者傾其溢美之詞,清代著名學者、書法家王文治《論書絕句》稱董其昌的書法為「書家神品」。謝肇稱其「合作之筆,往往前無古人」。週之士說他「六體八法,靡所不精,出乎蘇,入乎米 ,而豐採姿神,飄飄欲仙」。但對董其昌的批評者也很多,包世臣、康有為最激烈。包世臣雲:「行筆不免空怯」。康有為《廣藝舟雙楫》諷刺道:「香光(董其昌)雖負盛名,然如休糧道士,神氣寒儉。若遇大將整軍厲武,壁壘摩天,旌旗變色者,必裹足不敢下山矣!

董其昌走上書法藝術的道路,出於一個非常偶然的機會。起因是考試時書法不好,遂發憤用功自成名家。這在他的《畫禪室隨筆》有所記述,其中還自述學書經過:他在十七歲時參加會考,松江知府衷貞吉在批閱考卷時,本可因董其昌的文才而將他名列第一,但嫌其考卷上字寫得太差,遂將第一改為第二,同時將字寫得較好些的董其昌堂侄董源正拔為第一。這件事大大刺激了董其昌,自此鑽研書法。董其昌回憶:「郡守江西衷洪溪以餘書拙置第二,自是始發憤臨池矣。初師顏平原(真卿)《多寶塔》,又改學虞永興(世南),以為唐書不如魏晉,遂仿《黃庭經》及鐘元常(繇)《宣示表》、《力表》、《還示帖》、《丙舍帖》。凡三年,自謂逼古,不復以文徵仲(徵明)、祝希哲(允明)置之眼角。到顏、柳,從懷素到楊凝式、米芾,直至元代的趙孟頫。

董其昌沒有留下一本書論專著,但他在實踐和研究中得出的心得和主張,散見於其大量的題跋中, 董其昌有句名言:「晉人書取韻,唐人書取法,宋人書取意。這些看法對人們理解和學習古典書法,起了很好的詮釋和引導作用。董其昌一生勤於書畫,又享高壽,所以傳世作品很多,代表作有《白居易琵琶行》,《三世詰命》、《草書詩冊》、《煙江疊嶂圖跋》、《倪寬贊》、《前後赤壁賦冊》等。

董其昌是中國書法史上極有影響力的大家之一,其書法風格與書學理論對後世產生了重大的影響。 明末書評家何三畏稱董其昌的書法:「天真爛漫,結構森然,往往有書不盡筆,筆不盡意者,龍蛇雲物,飛動腕指間,此書家最上乘也。」在趙孟俯嫵媚圓熟的「松雪體」稱雄書壇數百年後,董其昌以其生秀淡雅的風格,獨闢蹊徑,自立一宗,亦領一時風騷,以致“片楮單犛,人爭寶之”,“名聞外國”,為中外文化交流增添了光輝。

「瀟灑生動」的山水畫他特別講求用墨的技巧,水墨畫兼擅潑墨、惜墨的手法,濃淡、乾濕自然合拍,著墨不多,卻意境深邃,韻味無窮;無須炫異矜奇,而真氣橫溢,充塞紙間。董其昌的設色山水,或用楊升沒骨法,從彩筆代替墨筆,完成線條、輪廓、鉤、勒、皴、擦,盡態極妍,不為刻畫;或仿黃公望的淺綾法,參以趙大年、趙孟俯的青綠法,別樹一格,層次分明,淡雅清新,生機盎然。

董其昌作畫強調寫意,讓絢麗多姿的山水更富有浪漫主義的色彩。尤其是他兼長書法、詩文,每每繪完山水,題以詩文,行楷簇簇如行蠶,閃閃如迅霆飛電,全圖詩、書,畫相映成趣,和諧一致,更富有抒情意境。董氏的創作,因而成為文人畫追求意境的典範。 如《遙峰潑翠圖》,整個畫面不過是乾遠景而已,筆墨也很簡單,但神韻、骨力俱足。畫面的前部作一隅坡腳,綴以數塊荒石。坡腳上有三株老樹,交錯而立。中間一株是夾葉樹,稍事勾勒,卻枝葉備見;旁邊兩株的樹葉,則充分發揮潑墨的作用,左以直抹示盤曲,右以橫點示傲岸,濃淡相間,一派生機。畫面上部以淡墨一抹而就,遠山橫貫,僅見輪廓隱人天際,山體卻茫茫然,彷彿煙嵐縈繞,雄渾無比。作者再用濃墨在一片淡遠的景色中,染出幾處高低錯落的樹葉,遠近有致,層次豐富,煙雲流動,充塞渚岸。左側繪有小坡,坡上以橫墨抹出數株直樹。中間汪洋大水,不施筆墨,而萬公頃湖面浩瀚無涯之氣勢躍然紙上。此圖長225厘米,寬75厘米,如此大幅立軸,只寥寥地佈置些近樹遠山,就把握住整個畫面峰遙、水闊、樹翠的神情。這正是董其昌巧妙地運用「王洽潑墨,李成惜墨,兩家合之,乃成畫訣」(見圖上自題)的結果。全幅似疏似漏,但沒有照應不到的地方,用筆爽利遒勁,又含蓄靈秀,純以墨色氣勢的潤澤、醒目而動人遐思。如不是熟練「空處有畫」的本領,就不會有這樣高明的佈局。有人認為這是董其昌從「寬能走馬、密不通風」的書體結構中觸悟而得,這並不是沒有道理的。整幅立軸不設色,但面貌清麗,有咫尺千里之勢,給人以遠深寧靜的感覺。

再如他暮年所作《關山雪霽圖》,山巒林壑,綿延無際。右方重嶂疊嶂,氣勢沉雄。中間幽壑重重,峭壁矗立,村落、叢林、流泉、山徑,錯落有致,雜而不亂;大江曲折跌宕其間,雖有乾岩萬壑,亦無謙礙不通的感覺。左方雲煙瀰漫,浸淫樹石,路遙山重,隱人微茫,深遠莫測,意味不盡。圖中以渴筆鉤勒峰巒山石,皴擦的運用極為準確、靈活,而線條流走輕快,疏密得宜。山岡陵石的凹凸明暗,則以橫點巨苔,配上淡墨直皴的層層渲染來加以完成,技巧純熟,無懈可擊。意境樸實深邃,很有「千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅」的詩意。全圖用筆老辣生拙,骨力練達,墨氣鮮潤,絕去甜俗,以疏曠之筆,畫出凝寒淡遠的景緻。卷尾數行楷跋文,書體娟秀剛勁,更使此圖富有書卷氣,爽朗瀟灑,自具風格。

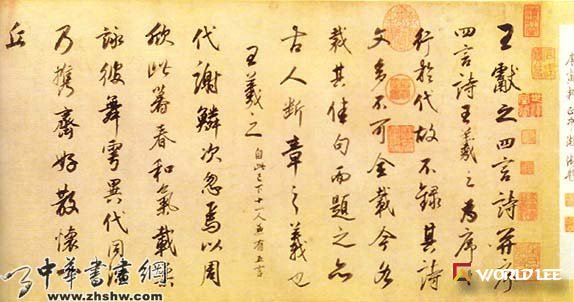

董其昌《臨柳公權書蘭亭詩》,紙本。縱27.2公分,橫1072公分。北京故宮博物院藏。此卷於明萬歷46年所書,時董其昌年64歲。其書藝已臻於成熟,故筆法流暢,氣韻古淡瀟灑,在董氏傳世的書法中可為上品。

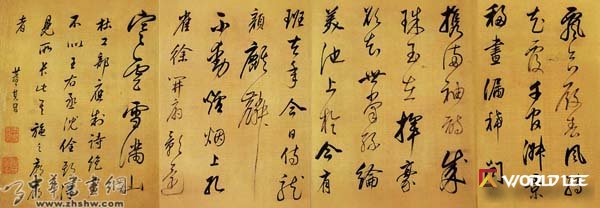

董其昌《杜甫醉歌行詩》,行書,絹本。橫301厘米,崑山崑崙堂美術館藏

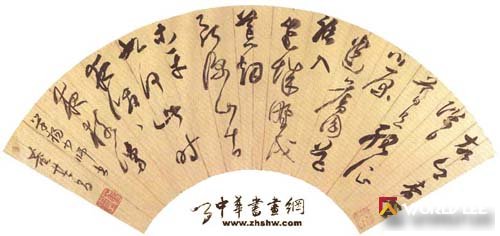

《草書扇面》董其昌書。縱15.5公分,橫47.7公分。榮寶齋藏。此幀扇面書法寫的非常激越跳宕,技法嫻熟。自署學楊少師(凝式),確有幾分」神仙起居法」的遺韻。扇面紙熟,又有摺痕,形式特殊,寫好不易,董其昌是書扇老手,正利用了扇面的短處而變其長,出現的線條及墨色的變化別有意味。

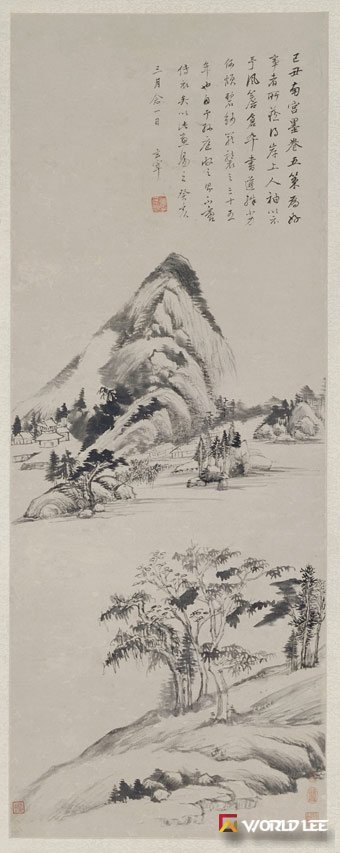

《墨捲傳衣圖》軸,明,董其昌繪,紙本,墨筆,縱101.5cm,橫46.3cm。

這是作者69歲時的作品。此圖取倪瓚二段式構圖,簡遠平闊。用筆秀逸率真,精妙地把握了水墨的濃淡、乾濕變化,同時又以黃公望的枯筆短皴來勾擦山石,使筆致渾厚潤澤又不失蒼率之趣,此作堪稱董氏晚年山水畫佳構。