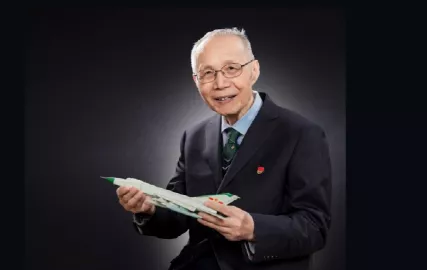

最近,殲-8、殲-8Ⅱ飛機總設計師、中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士榮獲2020年度國家最高科學技術獎。

受此殊榮,受人敬仰。

而顧誦芬對自己的評價卻是質樸而謙遜的:“回想我這一生,談不上什麼豐功偉績,只能說沒有虛度光陰,為國家做了些事情。”

7歲看到敵人飛機轟炸北平,暗下決心要製造一架屬於中國人自己的飛機;26歲參與設計飛機殲教-1;31歲參與設計飛機殲8,被譽為「殲8之父」; 56歲離開瀋陽飛機設計研究所。

+

如今,91歲的他仍牽掛著祖國的航空科研事業。

他的成長伴隨著中國航太事業的發展,他也把自己和祖國航太事業緊密連結在一起。

「我長大後一定要造出一架中國人自己的飛機」

1937年7月7日,七、七事變爆發。

敵軍戰機一架接著一架肆無忌憚地撕破北平的天空,巨大的轟鳴聲,四處逃竄的人們,讓中國人陷入重重苦難。

三週後,一個七歲的小男孩在自家玩耍,親眼目睹了這一切。

他不明白到底發生了什麼,本能地往屋外跑。幸好被一位鄰居看見,這位鄰居在德國居住過,接受過防空訓練,趕緊把小男孩往屋裡拽,小男孩這才躲過一劫。

周圍人只是慶幸自己活了下來,而這個小男孩似乎突然明白一個道理:沒有防空力量,將來還是要受人欺負。並從此暗下決心,要保護中國,就要製造飛機。

這個小男孩就是顧誦芬。

此時,製造飛機的種子也在顧誦芬心裡萌發。

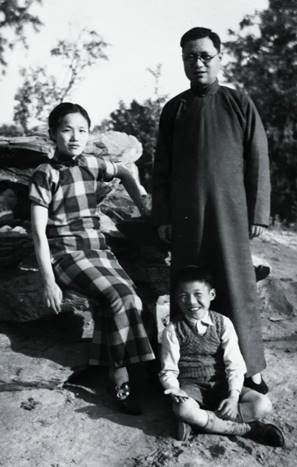

而顧誦芬第一次近距離見到“飛機”,還是十歲生日那天,堂叔送給他一架木結構的飛機模型,顧誦芬愛不釋手。

可沒多久,飛機撞幾次後就壞了。

父親看他很傷心,就帶顧誦芬到上海一家航模商店,咬牙給他買了一架進口材料製作的橡筋動力的航模。

玩得久了,新的航模也被飛壞了。

那時候,父親有一本專門講航模的書,顧誦芬就自己動手修理航空模型。

看到自己修好的航模飛起來,顧誦芬的心情特別舒暢。

在修補之間,顧誦芬對飛機有了更深厚的感情,他也在心裡留下疑問:不知何時才能製造一架真正可以飛上天的飛機?

「為了坐飛機,我把母親犧牲了」

顧誦芬沉浸在自己的飛機夢想裡,高考那年,他毫不猶豫地報考了浙江大學、清華大學和上海交通大學三所大學的航空系,結果全都錄取了。

興奮之餘,顧誦芬也有些顧慮。

因為前幾年哥哥得了傷寒過世,顧誦芬成為家裡唯一的孩子。考慮母親的心思,顧誦芬最後選擇留在上海,入讀上海交通大學。

依照父母的意願,顧誦芬畢業後可以留校任教,繼續陪伴父母。

可是,時光退到1951年,那時抗美援朝戰爭進入第五次戰役階段,要打勝仗,中國急需建立自己的航空工業。

就在畢業當天,顧誦芬接到緊急通知:所有交大航空系畢業生3天之內離開上海到北京報到,加入中央新組建的航空工業系統。

顧誦芬來不及和母親解釋,匆忙收拾好行囊,奔上開往北京的列車。

顧誦芬當然是興奮的,因為他距離夢想更近了一步。

可是,在那個動盪的年代,顧誦芬不知道,他作為父母唯一的情感和生活寄託,這一別給父母帶來多少擔憂。

尤其是母親,母親不願和孩子分離。因為思念至深,每天晚上望向窗外,等待兒子歸來。

儘管顧誦芬父親想辦法為母親找了圖書館的抄寫工作,想讓母親減少對兒子的思念。但母親還是因為過度思念,患上了嚴重的心理疾病。

自古忠孝難兩全。

忙於事業的顧誦芬,全然無法陪伴母親,也不顧母親重病。

1967年,母親過世,成了顧誦芬一生無法彌補的痛。

提到母親,顧誦芬忍不住嘆息:“為了搞航空把我母親給犧牲了……”

但對於顧誦芬來說,縱然有「子欲養而親不在」的自責,但並無「為理想舍小家為大家」的遺憾,因為那是自己為了人生夢想而做出的捨棄和選擇。

「先進的武器買不來,必須靠自己」

在中國航太事業空白的年代,航空救國的希望寄託在外援——蘇聯身上。

可外援也並不是什麼都指望得上。

雖然蘇聯答應幫中國製造飛機,但只告訴怎麼製作,不允許我們改進。而製造出來的機型也是落後的,根本跟不上打仗的需求。

仿製,就意味著中國的航空工業將永遠矮人一頭。

所以,成立自己的設計團隊,製造中國人自己的飛機,迫在眉睫。

1956年,新中國第一架飛機設計室在瀋陽建立,首項任務是設計我國第一架自主設計的噴射教練機殲教1。

顧誦芬被選為氣動組組長,他摩拳擦掌,感覺夢想盡在咫尺,可難題也擺在面前。

當時中國的飛機設計事業幾乎是一張白紙,團隊既缺乏技術資料又缺乏生產設備。

而最直接的難題就是,他上學學的是螺旋槳飛機,噴射機對他來說完全是一個全新的領域,需要從新學習。

氣道怎麼設計?是否合理?能否成功?無數個疑問擺在顧誦芬面前。

顧誦芬骨子自帶科研人員的闖勁,不放過一絲希望。

聽人說在北航圖書館裡,有一篇刊登在英國皇家航空學會會刊裡的文章總結了進氣道設計的資料,顧誦芬趕緊從瀋陽趕到北京。

因為白天圖書館有學生看書,他只好每天晚上騎腳踏車從很遠的地方騎到圖書館。

圖書無法外借,他就買來描圖紙、繪圖工具,用三天時間把設計圖都描了下來。

回到瀋陽,他又花了一個星期把設計原理基本上看懂了。

設計圖解決了,但現實問題又來了。

顧誦芬最擔心的就是如果採用兩側進氣道設計,那一旦發動機收油門,就很有可能出現一邊進氣,一邊排氣的情況,那飛機發動機就沒有推力了。

如何驗證有沒有這個現象?最完美的是做風洞實驗,但當時實驗條件並不允許。

顧誦芬想出一個土辦法,他找來醫務所的廢針管,把不銹鋼頭焊在銅管上做成一排,外面再用薄鐵皮做成整流罩的樣子,再把這個測試裝置放到哈爾濱軍事工程院一個一公尺五口徑的小風洞裡去做實驗。

團隊起早貪黑一個月,終於拿下了這個實驗,結果證明沒有出現事前擔心的問題。

1958年7月26日,僅用一年9個月時間,殲教1在瀋陽飛機廠機場首飛成功。

可面對當時複雜的國際形勢,飛機製造成功的消息封鎖被起來,顧誦芬也和其他團隊成員成為“無名英雄”,可顧誦芬毫無怨言。

「不能讓祖國受欺負,連滾帶爬也要把殲8搞出來」

上世紀60年代初,我國的主力機型是從蘇聯引進生產的殲7,用它來打美軍U2偵察機。可是,受航程、爬升速度等性能所限,打了幾次都沒有成功。

為抵禦外敵,中國必須研發自己的高速飛機,要“爬得快、留空長、看得遠”,足夠有能力把U2打下來。

國家的需要,就是顧誦芬的使命。

1961年,設計研究所601所成立,顧誦芬擔任副總設計師,負責氣動方面,開啟雙發、高空、高速殲擊機殲8戰鬥機的研發工作。

同年,31歲的顧誦芬經黃志千介紹,和黃志千妻子的妹妹江澤菲結成夫妻。

有了家庭做後盾,顧誦芬更是安下心來,一心撲在事業上。

但那個時候,因為完全沒有技術儲備,要想製造更高技術要求的殲8,難度可想而知。

最終,團隊決定在綜合前蘇聯和英國的先進經驗的基礎上研發中國人自己的戰鬥機。

經過三個月龐大而複雜的資料計算,制訂出設計方案。

五萬多張圖紙,一萬一千多個零件,六十五項新材料,每一步工作的推進都像是迎接新生兒的誕生,讓顧誦芬小心翼翼卻又無比期盼。

終於,1968年,幾乎耗盡顧誦芬全部心血的殲8組裝成功,飛行最大高度超過2萬米,達到初步設定目標。

1969年7月5日,我國自主研發的第一架高空高速戰鬥機殲8原型機首飛試驗成功。

如果說殲教1是摸著石頭過河,那麼殲8戰鬥機完全是從0到1的創造。

對顧誦芬來說,為國家製造出維護領空安全的飛機,是他一生的夙願。

而殲8的試飛成功,意味著他已經實現夢想。

為祖國設計製造出戰鬥力更強的飛機就是他這輩子要攀登的高山,雖有難度,但樂此不疲。

「危險不算什麼,心裡想著的是國家,而不是自己的事」

依照設計初衷,殲8的飛行高度雖然夠了,但在跨音速飛行上仍存在問題。

據試飛員回饋,飛機飛行速度達到0.86馬赫時,機體突然出現劇烈振動,以至於試飛員連飛機儀表都無法辨識。

這意味著飛機飛行速度是音速的0.86倍,如果連這一關都過不去,它就無法成為一架真正意義上的超音速飛機,更不能實現高空、高速的設計目標。

問題是挑戰,也是實現設計初衷的動力。

顧誦芬首先想到的是氣流設計不對,到底出現在哪裡?

為了找到原因,他又想到一個土方法:把機身沾滿毛線條,看看飛機起飛時,哪裡的毛線條抖動得厲害,就證明那裡的氣流設計不對。

可是,飛機速度太快,也沒有特種攝影機,根本看不清楚。

由於資料有限,顧誦芬作出大膽嘗試:後機身加整流罩。

這個方案雖然暫時解決了機身震動的問題,但因為增加了飛機重量和阻力,飛機加速又成了新的問題。

於是,為了徹底找到癥結,顧誦芬做出一個大膽地決定:坐飛機親自上天觀察。

身體要承受四、五個大氣壓的過載,這對沒有經歷過飛行專業訓練的人來說是難以適應的,可為了找到癥結所在,顧誦芬顧不了那麼多。

他說服領導、瞞著家人,搭飛機三上雲霄。

顧誦芬乘坐一架殲6教練機,與殲8戰機保持5公尺左右的距離,以便從後面近距離觀察在不同高度、不同速度下殲8戰機的狀態。

兩架高速飛行的戰機僅離這麼近的距離,稍有不慎,飛機相撞,後果不堪設想。

無疑,這對飛行員和顧誦芬來說都是一種冒險。

在萬米高空,顧誦芬拿著望遠鏡、相機,拍攝飛機的動態,還把毛線的流動情況詳細記錄下來。

終於查清了癥結所在──由於尾部外形局部縮小造成渦流而造成振動。

並透過修改飛機尾部外形結構,徹底消除氣流震動的問題。

事後妻子得知真相,一陣後怕。但他卻說“心理想著的是國家,而不是自己的事。”

經過改進,不到一個月,飛機終於可以飛到1.82馬赫,實現了超音速飛行。

1979年12月31日,國人自主研發的第一架高空高速戰機,終於定型。

慶功宴上,顧誦芬酩酊大醉,他說殲8是「連滾帶爬」搞出來的,其中興奮和辛酸兼有。

一年後,殲8正式交付部隊使用,成為當時國防的主要力量。

如今,91歲的顧誦芬仍每天八點半準時出現在辦公室。即便不用他主持飛機研發工作,但他的心依舊時刻牽掛著祖國航太事業的進程。

「我現在能做的也就是看一點書,翻譯一點資料,盡可能給年輕人一點幫助。了解航空的進展,就是我的晚年之樂。”

看國內外航太資訊,看最新的研究資料,輔助年輕科研人員成長……在含飴弄孫的年紀,了解航空進展就是顧誦芬的晚年之樂。

他也常被問到一個相似的問題:“這麼做究竟是為了什麼?”

為名?為利?當然都不是。

此生只為強軍救國,圓7歲時一個不成型的夢。

{不}. end .{/不}

【文| 田心】

【編輯| 丹尼爾李】

【排版 | 毛毛雨】