蔣經國是蔣介石的長子,在台灣曾歷任國民黨台灣省黨部主任委員、國民黨「國防部」總政治部主任、「國防部」副部長、部長、「行政院」副院長、院長等職。蔣介石病逝以後,1978年5月20日,蔣經國就任中華民國第六任「總統」。 1988年1月13日,在台北病逝。

很多人都認為,蔣經國的母親當然是宋美齡了,其實不然!

蔣經國的生母名叫毛福美,是浙江奉化岩頭村人,也是蔣介石的同鄉。更確切地說,比蔣介石大五歲的毛福梅,是蔣家的童養媳。據說,結婚當天,蔣介石還頑皮的去撿砲仗玩。在奉化縣當地有「新郎拾蒂頭,夫妻難到頭」的俗話,這似乎就為兩人日後分道揚鑣的結局埋下了伏筆。

1910年4月27日,毛福梅生下一個兒子,也就是蔣經國。但蔣經國出生後不久,蔣介石就離開家鄉,到上海、湖州、日本、廣東等地尋找發跡的機會。後來,蔣經國十幾歲時,又遠赴蘇聯求學,毛氏獨自在家過日子,精神上非常寂寞的。

正因如此,後來毛氏才會篤信佛教,她還在蔣氏豐鎬房造了一間小佛堂,作為精神上的寄託。此後,毛氏便深居簡出,不過問外間的事情,也極少在鄉間露面,過著清靜無為的生活。

後來,蔣介石與宋美齡結婚時,宋美齡提出,蔣介石必須與發妻毛氏離婚,辦理「法律上」的手續,自己才能嫁給蔣介石。因此,1927年8月,蔣介石特意回到老家奉化,向毛福梅提出了離婚的要求。

毛福梅拗不過蔣介石,最後還是簽署了離婚協議。不過她也提出了自己的條件,那就是離婚後,毛福梅也不離開蔣家的豐鎬房。蔣介石答應了這個條件,於是,毛福梅就成為了豐鎬房的女主人。

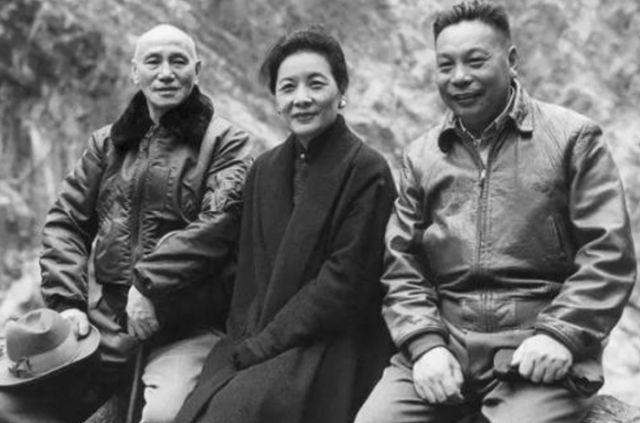

離婚後,毛福梅一直住在豐鎬房裡,有時,蔣介石會帶著宋美齡一同返回溪口家鄉,這時毛福梅就會暫時離開,不和蔣介石與宋美齡見面。

蔣經國是很孝順母親毛氏的,因此,他在對宋美齡的態度上就成了問題。父親與生母離異再娶,這是令為人子者非常難堪的事。身為毛氏的獨生子,蔣經國在蘇聯時聞知蔣宋結婚,大不以為然。但回國後只能面對現實,對宋美齡稱以「母親」。 但此時,蔣經國心目中的“慈母”,指的顯然是毛夫人。

一開始時,蔣經國面對宋美齡時顯得很不自然,那聲「母親」總也叫不出口,即使叫了,也顯得十分勉強,這就弄得蔣介石居中為難。

但毛氏深知,要想把蔣介石、蔣經國之間的父子關係搞好,宋美齡才是關鍵,所以,她就經常規勸蔣經國,要與宋美齡搞好關係。後來,蔣經國娶的蘇聯老婆以及蔣經國的兒女們慢慢對優雅美麗的宋美齡親近起來,叫娘叫奶奶的。慢慢地,蔣經國也就自然而然地和宋美齡親近了,於是更加博得其父蔣介石和其後母宋美齡的歡心。

1939年秋,日本飛機轟炸奉化溪口,臨溪而築的蔣介石新居文昌閣洋式樓屋全部炸毀,少數民房遭炸,人無死傷。幸好蔣介石故居豐鎬房未中彈,但蔣經國的母親毛福梅卻失蹤了,人們到處尋找毛豆沒有找到毛福梅的下落,大家萬分焦急。

後來有人分析,豐鎬房前面的大門緊靠著沿溪的街道,門前只有一條筆直的馬路,目標顯露,無處躲身;至於豐鎬房後面的小門,連接民房,因此毛福梅極可能由小門離開家避難。於是大家分頭在後門附近尋找。

離豐鎬房不遠處有一條遭到敵機轟炸的小巷,巷內屋塌牆倒,滿堆瓦礫。有人猜測,這條小巷遭到轟炸時,很有可能毛氏才剛走到這裡,不幸遇到屋塌牆倒,被壓在下面。於是眾人立刻動手,扒開巷子裡的瓦礫,果然發現了毛氏的屍體,死狀頗慘。

鄉親們一邊將毛福梅的屍體移置到蔣家祠堂,一邊給贛州發去急電,讓蔣經國回家奔喪。

蔣經國風塵僕僕,連夜趕回溪口。他一見到母親的屍體,立刻昏迷過去,醒來後,撫屍號啕大哭,連續數日寢食不安、眼淚不干。據蔣經國泣訴,他本來已經準備遣人派車迎奉母親到贛州居住,不料遲了數日,遂致母親遭難,哀悔終身。

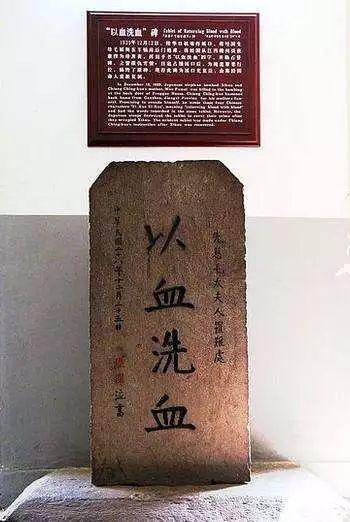

後來,蔣經國為了表示對日軍暴行的仇恨,在其母毛福梅被瓦礫壓死的地方,立下了一塊寫有「以血還血」四個大字的石碑。