李鴻章這個人,是中國近代史上爭議最大的人物之一。他在晚清政壇上活躍了幾十年,涉及鎮壓天國、平定捻軍、洋務運動、中法戰爭、甲午海戰、日俄戰爭等重要的歷史大事,簽訂了無數喪權辱國的條約。在中法戰爭之前,李鴻章是清朝「同治中興」的重要功臣,然而到了1901年,他在人們心中的形象就和秦檜差不多了,所謂「賣國者秦檜,誤國者李鴻章」。李鴻章的形像是如何轉變的呢?本文試著從李鴻章的生涯來介紹。

一,從官僚子弟到中興重臣

李鴻章在1823年出生於安徽省合肥的一官僚地主家庭,他的父親京城官員李文安。之後,他就像所有官僚子弟一樣,走上了科舉的道路。 6歲時,他進入家館棣華書屋學習,有名師教導,打下了堅實的基礎。 1840年中秀才,1843年到北京進行鄉試。在京城,在父親的引導下又認識了許多高官。 1845年,又投入了曾國藩門下。 1847年考中進士,進入了翰林院。李鴻章的科舉之路,就是中國尋常的大官僚弟子的普通之路。

李鴻章雖然是一位傳統的官僚子弟,其思想根源還是傳統的儒家思想。但是世界近代化的潮流如滾滾的車輪前進,在猛烈衝擊著中國,也衝擊著這些古老的思想。 1840年的鴉片戰爭,使得清朝被捲入了世界市場。雖然在表面上還沒有對中國產生什麼影響,但是不久的洪流就到來了。 1851年,洪秀全在廣西發動了起義,這個起義在兩年後席捲了整個南方。太平天國運動是清朝立國以來最大的危機,清朝的英勇善戰的八旗、80萬的綠營都無法應付。於是清朝下令全國官僚興辦團練,以地方軍閥對付風起雲湧的農民軍。曾國藩、李鴻章、左宗棠在這樣的背景下崛起。

曾國藩

1853年,李鴻章就開始在安徽辦團練,不過五年後因為父親過世的停止。 1858年,重新投入曾國藩門下,充當幕府。 1860年,太平軍兩破江南大營,曾國藩派遣李鴻章到安徽保護江南地主。於是李鴻章就到安徽獨立發展,逐漸了自己的軍隊-淮軍。他在和洋槍隊常勝軍的交流中,體認到了西洋槍洋砲的重要性。於是就將淮軍裝備為了新式軍隊。 1864年,太平天國滅亡。之後,李鴻章等又被調往北方鎮壓捻軍,由於淮軍的戰鬥力遠高於湘軍,使得李鴻章的地位青雲直上,很快就成為了兩江總督,其地位和曾國藩不相上下。

戰鬥中的淮軍 1894年9月8日,《倫敦新聞畫報》水彩畫

二,中國近代化的先驅

除了平定農民起義之外,李鴻章對清朝「同治中興」的另一個重大貢獻是洋務運動。他說:「中國欲自強,則莫如學習外國利器。欲學習外國利器,則莫如覓食器之器,師其法而不必盡用其人。」太平天國運動期間,他創辦了蘇州機器局。 1865年擔任兩江總督期間,李鴻章創辦了江南製造局和金陵機器局。 1870年,他調任直隸總督,接手原由崇厚創辦的天津機器局。

70年代,他認識到中國之所以國力衰落,原因在於“患貧”,因此主張發展經濟,開始推動洋務運動走向“求富”。 1972年,他創辦了中國第一家民營輪船企業「輪船招商局」。他依靠清朝官方的支持,擠垮了英美合辦的旗昌公司。後來,李鴻章又創辦了河北磁州煤鐵礦、江西興國煤礦、湖北廣濟煤礦、開平礦務局、上海機器織佈局、山東嶧縣煤礦、天津電報總局、唐胥鐵路、津沽鐵路、漠河金礦、熱河四道溝銅礦及三山鉛銀礦、上海華盛紡織總廠等民用企業。在經營方式上,逐漸從官督商辦轉向官商合辦,近代化的程度不斷加深。

上海外灘船招商局大樓.

不過,李鴻章始終是一位傳統的官僚,他雖然沒有頑固派那般排外,但他骨子裡的傳統思想也是無法根除的。李鴻章創辦的企業雖然學習西方,但都採用衙門式的管理方式,使得企業沒有活力和生氣。同時,李鴻章將這些企業當做個人的財政,最終也就是讓自己的「中飽私囊」。人們評價李鴻章「宰相合肥天下瘦」。他沒有天下為公的意識,他始終只是一位舊官僚。

70年代的邊疆危機使得李鴻章認識到,中國主要的危機來自海上,因此他提出了“海防論”,要求建設近代化的海軍。 1874年,在他的倡議下建立成功北洋、南洋、福建三支水師。這是晚清最輝煌的時候,當時的國際普遍認為中國走向了復興。但是李鴻章過度強調“海防”,忽視了“塞防”,如果不是因為左宗棠堅持收復新疆,恐怕新疆等地都成為了俄羅斯的土地。另外李鴻章也將北洋水師作為自己的政治資本,在甲午海戰中力求保船,最終導致甲午戰爭慘敗。

三,列強最喜歡的談判對象

李鴻章是晚清時期最有名的大臣之一,同時也是那個時代最有名的外交人物之一。許多人將李鴻章冠以「外交家」的稱號,但是他能夠在外交上展露頭角,主要原因並非是他的能力強,而是他成為列強最喜歡的談判對象。李鴻章認為,中國的力量無法和西方列強抗衡,因此中國急需要發展自己,而發展自己需要和平的環境和時間,因此他的外交方針是「外須和戎,內須變法」。不過,一味的軟弱,必定助長列強侵略的野心,這也是李鴻章逐漸變成「誤國者」的原因之一。

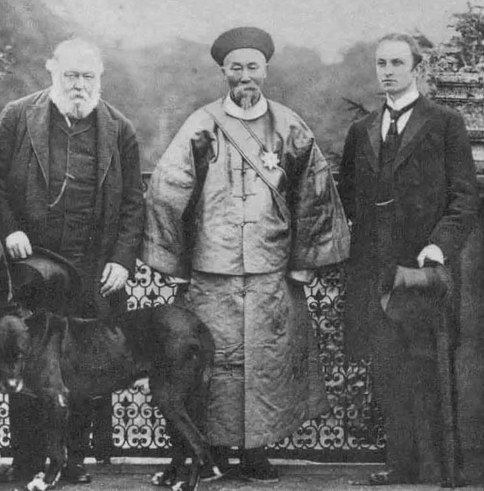

李鴻章和俾斯麥

70年代,李鴻章就開始頻繁在外交上活動。 1874年,日本出兵侵台,李鴻章居然提出“不戰而屈人之兵”,任由日本軍隊進攻。之後,在英國的調節下,李鴻章和日本簽訂了《台事條約》,清朝向日本賠款,並且實際上放棄了清朝對琉球的宗主權。另外一個就是關於「雲南事件」的教案,李鴻章建議讓郭嵩燾出使英國賠罪,郭嵩燾成為了中國第一位駐外公使。在後來簽訂的《煙台條約》中,英國取得了進入西藏的特權。

訪問英國

李鴻章外交上的名聲敗壞是從80年代開始。當時,他主張放棄新疆,使得全國有識之士反感他。 1883年,中法戰爭開始,李鴻章認為「各省海防兵單餉匱,水師未練成,未可與歐洲強國輕言戰事」。後來,在馮子材和黑旗軍的帶領下,獲得了中法戰爭的勝利。然而李鴻章認為應該適可而止,和法國簽訂了《越南條約》《中法新約》,從此法國戰爭目的達到了,「法國不勝而勝,吾國不敗而敗」。當時左宗棠對李鴻章破口大罵「對於大清,十個法國將軍都還不如一個李鴻章能壞事」「李鴻章誤盡蒼生,將落個千古罵名」。

李鴻章因為是外加大臣,他多次出訪外國,並且清朝的中興有很大的貢獻,於是自稱為“東方俾斯麥”。然而,他根本沒有俾斯麥的能力,也沒有俾斯麥捨己為國的思想。在甲午中日戰爭前夕,他採取了「以夷制夷」的政策,企圖讓西方列強來制衡日本,但是卻失敗了。 1895年,甲午戰爭失敗,日本點名要李鴻章去談判,就是看中了李鴻章軟弱無能的一面。後來,他簽訂了《馬關條約》。李鴻章雖然發誓以後再也不會登上日本土地,但這也無法改變他簽訂了賣國條約的事實。之後,李鴻章的「以夷制夷」演變為列強瓜分中國的狂潮。 1901年,他代表清朝簽訂了《辛醜條約》。

馬關條約簽訂現場

身為清朝的外交大臣,李鴻章簽訂這些條約的確是無奈之舉。不過,為什麼列強都喜歡跟他簽訂條約,這難道沒有李鴻章的個人因素嗎? 1896年,他談判《中俄密約》時,李鴻章接受了俄羅斯300萬盧布的賄賂(實際收到可能只有50萬),以至於讓東北成為了沙俄的勢力範圍。後來李鴻章可能感到後悔,他拒絕和俄羅斯簽訂條約。由此可見,李鴻章究竟是將什麼放在第一位,可能不是國家民族大義,而是自己的私利。

勞勞車馬未離鞍,臨事方知一死難。三百年來傷國步,八千里外吊民殘。秋風寶劍孤臣淚,落日旌旗大將壇。海外塵氛猶未息,諸君莫作等閒看。 ——李鴻章

結語

關於對李鴻章的評價,爭議很大,其中梁啟超的評價比較恰當,他說「若以中國之失政而盡歸於李鴻章一人,李鴻章一人不足惜」。也就是李鴻章雖然有很大的責任,但是並不能完全歸罪於他。如今有許多人試著為李鴻章翻案,我認為沒有這個必要。因為,李鴻章只是中國現代化道路上一個失敗的人物,他無法在根本上左右大局。但是,他個人的行為和性格,又是他成為了這個「誤國者」的不二人選。可憐之人必有可恨之處,就是這個意思吧。