沈從文,一個傳奇的牧歌式文人。

既不是文學界的“明燈”,也沒有“大師”“泰斗”的頭銜,而且小說一度不能重印,聲名一度沉寂,

卻獲得了文學大師乃至世界的讚譽——

胡適說,沈從文是天才,是中國小說家裡最有希望的。

徐志摩說,沈從文的作品,「值得讀者再讀三讀乃至四讀五讀。」

巴金說,沈從文不但有很高的才華,還有一顆金子般的心。

連諾貝爾文學獎都要頒獎給他。 諾貝爾文學獎終身評審馬悅然說,「如果沈從文1988年5月沒有去世,肯定能得獎。」

湘軍時代的沈從文

沈從文,字崇文,湖南鳳凰人,中國的著名作家、歷史學家、歷史文物研究者。

因為沈從文能夠舞文弄墨,軍隊也需要這樣的“文化人”,沈從文被“湘西王”陳渠珍賞識,在他的軍隊裡當了個類似於文秘的差事,於是,他在軍隊的這“五年怕人的生活」中,讀了不少古書。

陳渠珍

當地人眼中的沈從文是個會有出息的人,就像沈從文自己回憶的那樣:如果不離開湘西,我應當在那地方做了一個小紳士,我的太太一定是個商人的女兒,我一定做了兩任縣知事。

初到北平,艱難度日

1923年「五四」新文化運動餘波傳到湘西,沈從文偶然從一個印刷工人那裡得到了《改造》、《超人》等新書刊。

他突然發現:“社會必須重造,而且這個工作得由文學開始。”

這年,沈從文得了傷寒,苦苦熬了40天,終於從死神手中撿回了一條命。可沒過多少日子,沈從文的一個好友卻因為與人賭氣,溺水死了。自己掙脫了病魔,好友卻猝然而去,一生一死,人生無常。

沈從文在水邊徘徊了四天,做出了個決定:離開湘西,到北平去!要去五四新文化運動發生的地方學些不明白的問題。

初到北平的沈從文,按他自己的說法就是個鄉下人:頭髮向上豎著,眉毛向上揚著,嘴唇抿著,一副我橫豎都是要活下去的樣子。但一個一文不名、舉目無親的鄉下人,如何在陌生的都市裡求學、立身?

還好蔡元培好像知道這樣的事情,開放的北大允許年輕人自由旁聽,沈從文和許多從小地方來的人成了北大的旁聽生。

那時,北大旁聽生比正式學生多出了好幾倍。

沈從文的小公寓潮濕又冷,零下二十幾度,沈從文只有一件破衣服,手足都凍腫了,還三天兩頭吃不上飯,沒有辦法,飢寒交迫的沈從文就跑到圖書館“補充營養” 。

離開「湘西王」的軍隊,是為了尋找知識理想,剛到北平,就有人對他說,既是為了信仰而來,千萬不要把信仰失去,因為,除了它,你什麼也沒有。

日後的沈從文時常告誡自己,可千萬別忘了信仰。為了維持生計,沈從文一面旁聽,一面在黴濕的小屋裡沒日沒夜地寫文章賺稿費。他叫這小屋子為“窄而黴小齋”,中國現代文學史上的一位大家就在這小齋裡起步了。

但只讀過小學四年級的沈從文,連標點符號都會用錯,投稿的結果也可想而知。後來他聽說,一家刊物的編輯在某次聚會上,將他投來的十多篇文章連成長條,攤開後當眾奚落:「這是某大作家的作品,隨後,把文章揉成一團,丟進紙簍。

在文壇證明自己

在掙扎了2年後,沈從文終以「修芸芸」的筆名在《晨報》副刊上發表了短文《一封未曾付郵的信》。此後,他接連發表了一百七十多篇作品。

1933年,從他初到北平已經過了10年,沈從文在文壇上已經是頭角崢嶸了,他筆下牧歌式的湘西像一縷清新的風吹響混沌的都市。

沈從文的特點之一便是他總能發現美麗,就像他看一些風俗習慣,雖然有些比較封建,但他總能在這種樸素的行為中發現美麗的地方。

沈從文的母親得了重病,沈從文便趕回離別十年之久故鄉湘西。

而湘西已不再是他記憶中的那個湘西了,「現代」二字來到了這裡,農村的質樸善良已經消失得無影無踪,代替的是一種唯利是圖的庸俗人生價值觀,自己最熟悉的這片土地的改變讓沈從文感到痛楚,但同時也喚起了他內心的責任。

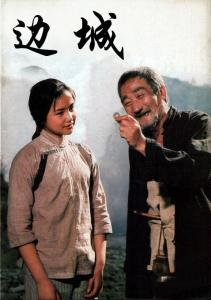

這次返回湘西獲得的種種感慨對人生的思考對生命的感悟,必將流注於沈從文的筆端,一面是讓自己痛苦的現實,一面是自己對美好世界的嚮往,沈從文從湘西回到北平,完成了《邊城》的寫作。

《邊城》講述的故事發生在湘西邊上的小城茶峒,邊城外有一座白塔,白塔下有一條清溪,清晰邊住著擺渡老人和他的外孫女翠翠……一個暴風雨的夜,白塔倒了,老人死了,只剩下翠翠一人守在渡口,那個在月下唱歌使翠翠在睡夢裡為歌聲把靈魂輕輕扶起來的年輕人,還不曾回到茶峒來,這個人也許永遠不回來了,也許明天回來。

這種痛苦的期待,是翠翠的也是沈從文的。

他寫道:這最終的結局會怎樣,這個民族的未來將會如何,這份隱痛是翠翠的也是沈從文這樣一代知識分子的。

沈從文無疑是孤獨的,就如同那湘西少數民族一樣是孤獨的,而且這種孤獨已持續千年。

「鄉下人,喝杯甜酒吧!」

1930年張兆和與沈從文在胡適的辦公室第一次見面。

剛見面時胡適就誇獎沈從文是天才,是中國小說家中最有希望的,張兆和卻不以為然。

沈從文對張兆和的愛戀來得突然,但卻是一發不可收拾。

1932年的夏天,蘇州九如巷三號張公館門前來了一位身穿灰色長衫戴眼鏡的年輕人,這位拜訪者叩響了張家的大門,並對門房說明了來意,他此行是要見張家的三小姐。

正是這封情書,深深影響了張兆和。

她在當天的日記中寫道:「看了他這信,不管他的熱情是真摯的,還是用文字裝點的,我總像是我自己做錯了一件什麼事因而陷他人於不幸中的難過。以前,我總會記著,記著這世上有一個人,他未了我把均衡的生活失去,他為了我,放棄了安定的生活而去在傷心中刻苦自己。

沈從文在信中說,依鄉下習俗,如女方同意婚姻,就請男方吃甜酒。

沈從文問:“什麼時候,我才能吃杯甜酒呢?”

後來,張兆和爭得父親同意後給沈從文發了封電報:「鄉下人,喝杯甜酒吧!」

1933年9月9日,兩人在北京中央公園結婚。

新婚不久,沈從文便因為母親的病回去故鄉。

他在船艙裡給遠在北平的張兆和寫信說:「我離開北平時還計劃每天用半個日子寫信,用半個日子寫文章,誰知道到了這小船上卻只想為你寫信,別的事全不能做。

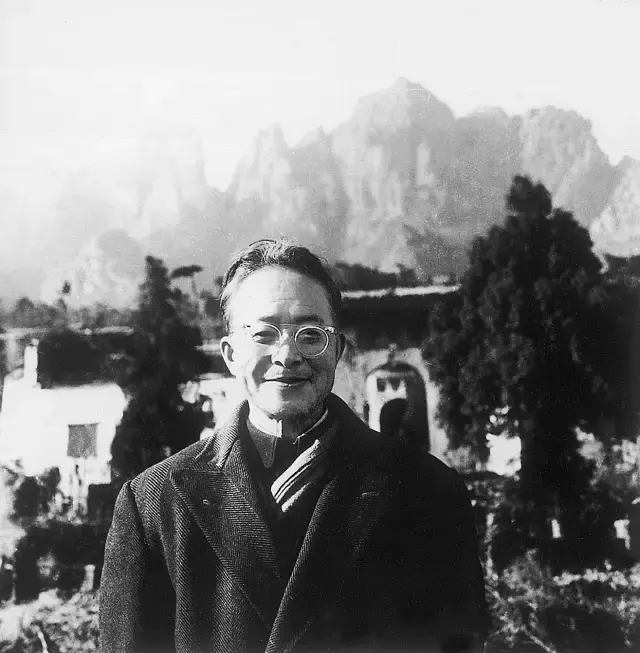

沈從文及其家人

痛苦的作家

上世紀30年代是沈從文創作的巔峰。

之後,沈從文便開始他的痛苦的日子。自己的學生用桃紅色的字體寫橫條,認為沈從文的文學是不可取的,並且狠狠侮辱了沈從文….

1949年,一心為了文學而努力的沈從文放棄了。

他曾經兩度試圖自殺:

第一次,是將手伸到電線插頭上,被自己的兒子拔掉電源救了下來;

第二次,將自己一人鎖在屋中,用刀片割開手動脈和脖子的血管,並喝了一些煤油,破窗而入時,已是鮮血四濺。

獲救後,沈從文一都「住在精神病院療養」。

「北平城是和平解放的,而我卻在思想鬥爭中倒下了。」

至1949年,他的內心發出了這樣的呻吟:“我應當休息了。”

「給我不太痛苦的休息,不用醒,就好了。我說的全無人明白,沒有一個朋友肯明白或者說是敢明白我並不是瘋的。」即使在家人朋友間,他也會陷入孤獨。

外有窘迫,內有矛盾。

1954年,沈從文躲進了北京歷史博物館裡,開始鑑定、收藏文物去了。

風波終究過去了,留下的是美好的文學。

沈從文和他兒子有過這樣一段對話:「…我那麼一面工作,一面學習,正是為人民服務。」

「既然是為人民服務,就更應當快快樂樂去做!」

「照我個人來說,快樂也要學習的。我在努力學習…」

我相信沈老在其後的歲月中一定是學會了快樂的。

1985年有數人一起拜訪沈老,說起「文革」中他打掃女廁所,在場一位女記者動情地擁住沈老的肩膀說:「沈老,您真是受苦了!」{/ b}

不想,83歲的老人當下抱著她的胳膊,號啕大哭起來,哭得像一個受了委屈的孩子,什麼話都不說,就是不停地哭,鼻涕眼淚淚流滿面地大哭。

{不}{/不}