事情要從康熙爸爸順治說起。 1661年,順治皇帝駕崩了,臨終前他立下遺詔,讓才8歲的小兒子玄燁繼位,也就是後來的康熙皇帝。為了確保朝政穩定,順治特意任命了四位大臣來輔佐康熙:索尼、蘇克薩哈、遏必隆和鰲拜。

這四位大臣表面上是一條心,都說要為小皇帝分憂。但實際上,他們各懷鬼胎,互相看不順眼。索尼是個老資格,辦事穩重;鰲拜個性暴躁,喜歡獨斷專行;遏必隆是鰲拜的小跟班;蘇克薩哈則是個特立獨行的主。這四個人湊在一起,你說能不出事嗎?

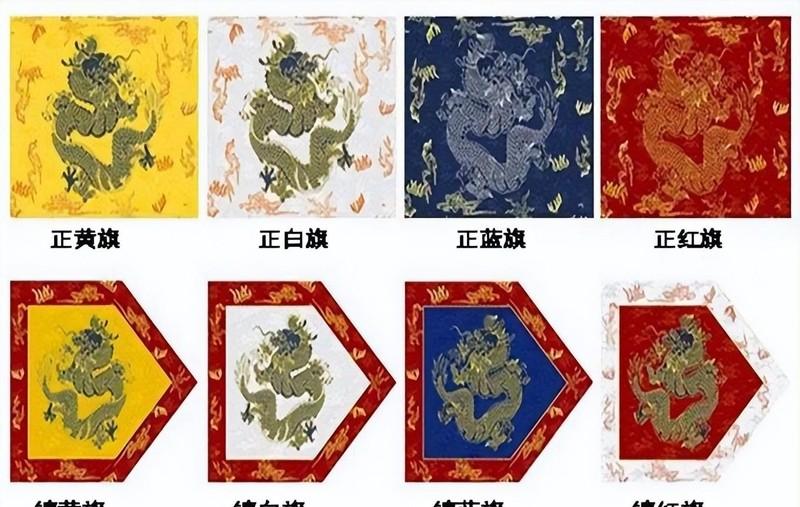

要說這四個人為啥處不來,還得從他們的出身說起。清朝有個八旗制度,這四位大臣分屬不同的旗。索尼是正黃旗的,鰲拜和遏必隆是鑲黃旗的,蘇克薩哈則是正白旗的。

在多爾袞當權的時候,正白旗可是風光無限,而正黃旗和鑲黃旗卻被打壓得慘兮兮的。你說這能不結仇嗎?所以索尼、鰲拜和遏必隆三個人心裡對蘇克薩哈可是有意見的。

這四個大臣的故事,其實反映了一個古今中外都存在的問題:權力爭鬥。在朝堂上,表面上大家都說為國為民,但實際上呢?還不是為了自己的利益。

索尼、鰲拜他們打壓蘇克薩哈,與其說是因為什麼歷史恩怨,不如說是為了鞏固自己的地位。在權力的遊戲裡,沒有永遠的朋友,只有永遠的利益。這種現像在古代如此,在現代社會中其實也不少見。

在這個故事裡,蘇克薩哈的角色很有意思。他曾經檢舉多爾袞,為順治皇帝立下大功。可是,這個"功勞"卻讓他背上了"叛徒"的罵名。

這就讓人不禁要思考:在政治鬥爭中,忠誠和背叛的界線在哪裡?如果蘇克薩哈不檢舉多爾袞,他就是對順治不忠;可他檢舉了,又被人說背叛舊主。這種兩難的處境,在職場其實也常見,你說是不是?

故事的轉折點來了。索尼過世後,鰲拜成了四個輔政大臣中的老大。這時候,蘇克薩哈可能已經嗅到了危險的氣息,想要告老還鄉。可惜,他的如意算盤打空了。

鰲拜不但沒放蘇克薩哈走,反而找了二十四條罪名,把蘇克薩哈給辦了。最後,蘇克薩哈不但自己倒霉,連家人都遭了殃。這下,四個輔政大臣就只剩下三個了。

看到這裡,想必很多網友都有話要說。咱們來看看網友們的觀點:

@歷史鹹魚: "這不就是古代版的辦公室政治嗎?蘇克薩哈就是那個不會來事的同事,最後被排擠出局了。"

對於這位網友的評論,我覺得挺有意思的。確實,古代朝堂上的爭鬥,和現代職場中的明爭暗鬥,還真有些相似之處。不過,現代職場的競爭總歸沒有那麼殘酷,最多也就是被開除,不會搞得家破人亡。這麼一對比,我們是不是該慶幸生在現代社會?

@清史愛好者: "其實鰲拜才是最厲害的,又當爹又當媽,把康熙管得死死的。要不是康熙後來狠下心,鰲拜沒準就篡位成功了。"

這位網友的觀點也很有見地。鰲拜確實是個厲害角色,不但搞定了其他幾個輔政大臣,還想控制康熙。但是他可能忽略了一點:康熙雖然年輕,卻不是好糊弄的。這也告訴我們,不要小看年輕人,說不定人家比你想像的聰明很多。

@吃瓜群眾甲: "感覺蘇克薩哈好可憐啊,明明立了功,結果反而被人看不起。這世道,好人沒好報啊。"

對於這位網友的感慨,我覺得可以這麼理解:在復雜的政治環境中,有時候對錯並不是那麼清晰。蘇克薩哈檢舉多爾袞,從為國家著想的角度來說是對的,但從人情世故來說,卻給自己樹立了敵人。這也提醒我們,在處理複雜問題時,要考慮到多方面的影響,不能只看眼前。

回顧整個故事,我們可以發現,在權力的遊戲中,生存並不容易。索尼選擇了明哲保身,鰲拜選擇了強勢進攻,而蘇克薩哈則成了犧牲品。

這讓我們不禁要思考:在充滿競爭的環境中,我們該如何自處?是像索尼那樣明哲保身,還是像鰲拜那樣強勢出擊,又或者像蘇克薩哈那樣堅持原則?每個人可能都有不同的選擇,但重要的是要認清形勢,明白自己想要什麼。

康熙四大輔臣的故事,雖然發生在幾百年前,但給我們的啟示卻很現實。它告訴我們,在任何時代,權力的爭奪都是殘酷的。但同時,它也讓我們看到,最終勝出的,往往是那些有遠見、有智慧的人。

康熙能夠最終掌握大權,既有運氣的成分,也有他個人的才能。這提醒我們,在面對挑戰時,既要把握機會,也要提升自己的能力。

歷史總是不斷重複,但每個人的選擇可以不同。面對權力與利益的誘惑,我們是選擇明哲保身,還是奮力一搏?是堅持原則,還是隨波逐流?這些都值得我們深思。