北宋皇祐三年(1051年),74歲的沈週在杭州錢塘老家病逝。他的兒子沈括,在回鄉葬父守喪期間,成為世界科技史上一項重要發明的歷史見證人。

沈括在姪子家中看到布衣畢昇留下的泥活字,他晚年撰述《夢溪筆談》時對此印象深刻,遂將畢昇的活字印刷術詳盡地記錄了下來。沒想到,正是這份獨家的記錄,才使活字印刷術得以傳世,並上升為中國古代四大發明之一,而不至於被時間湮滅。

而沈括,是活字印刷術總結與推廣的歷史第一人。正因為沈括的記載,畢昇發明的活字印刷術在宋代開始流傳和運用。當時人以沈括的字為活字印刷術命名,稱為「沈存中法」。

因為沈括活字印刷的記載被選入中學教科書,國人對於他的這段歷史貢獻耳熟能詳。但很少人知道,沈括其實是史上最可惜的人物之一。

沈括是史上絕無僅有的全才。他的才學之全面,幾乎超越並秒殺史上任何通才。以往我們認知中的全才,絕大部分是現代學科分類中的文科全才;而沈括,若按照現代學科分類,他則是貫通文、理、商、法、工、農、醫等所有跨領域的大通才。不僅如此,他在外交和軍事上,也有卓越的表現。

但,這樣一個人物,他越厲害,也就顯得越可惜。

這個千年一遇的全才,在做人和做官兩方面始終苦苦掙扎,最終卻失敗透頂,了無人緣,生前死後都伴隨著別人的謾罵、不齒與誤解。

▲沈括

{還2}{不}1{/不}

古往今來,無論任何人對沈括懷抱任何觀點,無一例外都承認,沈括是一個舉世罕見的全才。

《宋史》說,沈括「博學善文,於天文、方志、律歷、音樂、醫藥、卜算無所不通,皆有所論著」。

民國著名學者張蔭麟說,沈括「不獨包辦當時朝廷中之科學事業,如修歷法,改良觀象儀器,興水利,製地圖,監造軍器等;不獨於天學、地學、數學、醫學、音樂、物理學,各有所創;不獨以文學著稱於時;且於吏治、外交及軍事,皆能運用其科學家之頭腦而建非常之績」。

英國著名科技史學者李約瑟稱頌沈括是一個科技的巨人,是」中國整部科學史中最卓越的人物」。

根據後世研究者的總結,沈括至少在這些方面顯示了他的博學多才:

天文曆法方面,他改進天文儀器,並對曆法進行修訂,比如首倡導“十二氣曆”,這是一個重大的創新,雖遭到世俗的攻擊,未被採用,但在科技史上意義重大,比後來英國氣象局所使用的蕭伯納歷早800多年。

數學方面,其主要貢獻是首創“隙積術”和“會圓術”,開闢了中國傳統數學研究的新方向,被日本數學史家三上義夫稱為“中國算術的模範人物」。

地質地理方面,他首創地形高程測量法,也採用木刻立體地形圖,這種立體地圖比西方早700多年。

化學方面,他首次提出了「石油」這一科學命名,又做了以石油碳黑代替松煙制墨的實驗,準確斷言「此物必大行於世」。

物理方面,他發現指南針磁針“常微偏東,不全南也”,這是地球磁偏角的最早記載,比西方的記錄早400多年;他進行了聲音共振實驗,實驗的結果也比西方早數百年。

工程技術方面,他詳細記述了布衣畢昇發明活泥字印刷術的全過程及字印的下落,比德國人戈登堡發明金屬活字印刷早400多年。

……

為了紀念和表彰沈括的科學業績,1979年,南京紫金山天文台把新發現的一顆行星命名為「沈括」。

▲活字印刷 圖源/攝圖網

{還2}{不}2{/不}

不僅如此,沈括還是北宋難得一見的、文武雙全的實幹型官僚。

熙寧七年(1074年),遼國派使臣蕭禧出使宋朝,以國界爭議為名,提出在蔚(今河北蔚縣)、應(今山西應縣) 、朔(今山西朔州)三州兩國邊境重新以分水嶺劃界。在宋朝內部,大臣們已看出遼國的用意是想侵吞宋朝國土,並藉故挑起爭端。但滿朝大臣議論紛紛,卻找不到實錘來拒絕契丹的無理要求。重新劃界問題拖而不決,蕭禧賴在驛館不肯回國。

沈括為了搞清兩國邊境爭端的始末,一頭扎進樞密院翻閱歷史檔案,終於發現宋遼兩國早年議定的地界圖是以古長城為界,而如今爭論的黃嵬山一帶,距離古長城以南30多里,當然是北宋的領地無疑。宋神宗獲悉沈括的新發現後,讚揚沈括說,「微卿無以折邊訟」。沒有你,我大宋的邊境糾紛都搞不定。

宋神宗於是任命沈括以回謝使的身份出使遼國。親友聽說這個消息,都替沈括擔憂,但沈括說:「顧才智不足以敵愾為憂,死生禍福,非所慮也。」我只擔心我的才能和智慧,能不能夠應付和抵抗敵人,至於是生是死、是福是禍,都不在我的考慮範圍內。

臨行前,宋神宗召見沈括,問他,萬一遼國做出對使者不利的事,你怎麼辦?沈括斬釘截鐵地答:「臣以死任之。」

熙寧八年(1075年),出使遼國的沈括一行,與遼國宰相、全權談判代表楊益戒進行了六輪談判,吸引了1000多人旁聽。談判中,沈括當仁不讓,亮明宋朝的底線──黃嵬山一帶的國土不容侵犯。楊益戒在事實面前仍拒不承認黃嵬山一帶是宋朝領土,甚至威脅說:「數里之地不忍,終絕於好,孰利?」為了區區一個小地方,致使兩國維持了幾十年的和平友好關係破裂,就得不償失呀。

沈括厲聲回應:「今北朝利尺寸之土,棄先君之大信,以威用其民,此遺於我朝,非我朝之不利也。」我大宋愛好和平,但也絕不畏懼戰爭。如果你們一定要背信棄義,撕毀條約,那就來吧。所謂名不正則言不順,只怕你們遼國的百姓也未必就喜歡戰爭。

遼國見沈括氣勢恢宏,理直氣壯,在六輪舌戰不佔優勢的情況下,終於收斂了部分無理要求。但是,一直懼怕「北人生事」的宋神宗卻發出指示,按照遼人的意願劃地為界,讓沈括的外交成果付諸東流。

▲北宋的繁華很脆弱

{還2}{不}3{/不}

除了是折衝樽俎的外交談判專家,沈括還是一名兵工專家和軍事天才。

他主管過宋朝的軍器監-一個製造武器的部門。在他主管軍器監期間,宋朝的軍工生產比之前有了極大的改善,不僅兵器數量激增,各種器械品質也得到提升。為了製造「強弩射之不能入」的鐵甲,他也特地深入生產場地,實地研究熟鐵和鋼,以及冷鍛和熱鍛的差異。他研究了城防、陣法、兵器、戰略戰術,寫下了重要的軍事著作「修城法國條約」等等。

元豐四年(1081年),經過變法的北宋決定對西夏發動另一次攻擊戰。這一年夏秋,宋軍數十萬分五路出塞,打響靈武之戰。

此前一年,遭貶官三年的沈括被緊急調到陝北戰場,出任延州知州,兼鄜延路經略使。陝西沿邊是宋、夏交戰的主戰場,常年駐有20萬多名兵力。宋朝將陝西沿邊分為四路,各置經略司進行管理,其中陝北鄜延路的戰略位置最重要。宋神宗對沈括寄予厚望,臨行前跟他說,宋、夏的邊事,如今都在你肩上,一旦有所貽誤,「必正典刑」。

沈括到任後,與經略副使種諦通力合作,著手補充兵力、整訓部隊,協調軍需糧草,安置奔赴前線的中央禁軍。兩人常常到半夜還未睡覺。

戰爭打響後,鄜延軍由種諦統帥,在無定河畔大敗8萬西夏軍隊,殲敵萬餘人,成為五路宋軍中戰績最輝煌的一路。沈括統籌規劃,功不可沒。

接下來的半年間,沈括連取夏人六寨,拓地數百里,又招降人口,配置漢蕃弓箭手,且守且耕,維持了宋朝對西夏的戰略優勢。

在這段期間,沈括發揮了文人的本色,製作了數十首凱歌,在宋軍得勝時歌唱。根據他的《夢溪筆談》記載,「邊兵每得勝回,則連隊抗聲凱歌,乃古之遺音也「。這些凱歌,迄今保留下來的有五首,其中一首如下:

旗隊渾如錦繡堆,銀裝劍背打回。

先教淨掃安西路,待向河源飲馬來。

這氣勢,你們感受一下。

元豐五年(1082年)春,因為“本路出兵,守安疆界,應副邊事有勞”,沈括被升為龍圖閣學士。

{還2}{不}4{/不}

但沈括性格中的弱點,卻使他在官場沉浮多年,不僅結局悲哀,而且口碑不佳,遺下罵名。

沈括是王安石變法的支持者和參與者。在當時新、舊兩黨的爭鬥中,沈括被歸入新黨,但問題是,新黨到最後也沒認他這個人。

王安石變法初期,王安石舉薦沈括巡察兩浙農田水利。因為前任在兩浙處事不當引起爭議,宋神宗專門問王安石,沈括可靠嗎?王安石打包票說,沈括本身是兩個浙人,「習知其利害,性亦謹,宜不敢輕舉」。後來,沈括曾出任三司使,掌管全國財政。在富國強兵的變法口號下,三司使是推動新政的重要職務之一。可見宋神宗和王安石對沈括的器重程度。

不過,在王安石第一次被罷相和復相之後,王安石從此對沈括的態度發生了根本性的轉變。宋神宗對沈括的才能仍然十分欣賞,但王安石以及新黨中人對沈括則十分不滿和不屑,王安石甚至多次當著宋神宗的面罵沈括是“壬人”(小人)。

宋神宗提出要沈括主管兵部,王安石當即表示反對,說「沈括壬人,不可親近」。宋神宗說,沈括這個人真的很有才,可惜啊。王安石接著說:「陛下試以害政之事,示欲必行,而與(沈)括謀之,括必嘗試。陛下試以害政之事,示欲必行,而與(沈)括謀之,括必嘗試。陛下若謂必欲如此,括必向陛下所欲,為姦矣。

王安石的意思,是要宋神宗“釣魚”,故意說要推行一項壞政策,沈括為了討好陛下,一定會不顧政策的好壞,堅決執行。所以陛下千萬不要跟沈括這種人謀國事啊!

宋神宗只好作罷,不讓沈括主管兵部。

▲宋神宗趙頊

事實上,沈括引起王安石的強烈不滿和詆毀,是因為沈括剛好在王安石罷相期間,對新法的一些措施提出了異議。

例如新法裡有一條「戶馬法」,規定與遼國接壤的地方,老百姓都要養馬,一旦兩國發生戰事,這些馬要被徵召為官馬,用於抵禦遼國的騎兵。然而,沈括經過考察後,指出這條政策有很大的問題:遼國的戰馬是常年打仗打出來的,而我們的戰馬是老百姓豢養出來的,真遇上戰爭,這些馬能行嗎?

問題在於,王安石在位的時候,沈括沒說,王安石罷相後,他才說這個政策有問題。 在王安石看來,沈括這種行徑,不就是一個反覆的小人嗎?

跟戶馬法一樣,沈括以科學家嚴謹的眼光,發現了免役法的問題。在王安石第一次罷相不久,沈括為新宰相吳充上書,指出免役法的弊端。免役法同樣是新法的重要內容,規定所有人出錢代替原來的服徭役。但沈括發現其中有個問題,窮戶原來是不用服徭役的,但新法鋪開後,他們也要付錢代替服役。所以沈括上書吳充,希望能修正這個問題,免去窮戶納役錢的負擔。

可以看出,沈括對新法的批評都很有針對性,也很到位。但這在新黨內部被認為是不能容忍的。以攀龍附鳳起家的新法主力之一蔡確,給宋神宗上了個折子,說沈括看到王安石罷相,擔心政治風向有變,所以“前後反復不同”,欲“依附大臣,巧為身謀”,力保自己處於不倒之地。

另一位新法核心人物呂惠卿,此時也公報私仇,大肆打擊沈括。連宋神宗都說,呂惠卿「每事必言其(沈括)非」。可見呂惠卿在詆毀沈括上也是不遺餘力的,新黨內部的權鬥十分酷烈。

在新黨內部的傾軋下,沈括最終從三司使任上,被貶為宣州知州。

我們現在復盤沈括與新黨幾個核心人物的關係,可以明確沈括被排擠至少有兩方面原因:

一方面是新黨人物普遍器量小,難以接受即使是內部人對新法政策的任何批評和修正意見。這也是新法最終失敗的原因之一。

另一方面則是沈括自身的原因,他選擇在王安石罷相後對新法發出非議,難免給人落下保全自身、巧為身謀的非議,但其實,這只是一個性格懦弱而有良知的官員在當時所能做出的最大的努力罷了。王安石對新法相當固執己見,不能容忍不同意見,這是人所共知的事。沈括性格則偏於懦弱,不願捲入對立的局面,所以在王安石當政時避免與之發生正面衝突,事後出於良知,採取委曲求全的方式表達了自己的意見。

應該說,沈括這種人並不是儒家所推崇的君子,但也絕不是王安石等人口中的小人。 他只是一個內心相對懦弱、不敢跟同僚正面硬剛的好人。 這與他面對外交和軍事上敵人那種強硬而不怕死的態度,正好形成了反差。有些人就是不擅長處理同事關係,很可惜,但沒辦法。

{還2}{不}5{/不}

與蘇遼的關係,更成了沈括身後之名的「夢魘」。

本質上,沈括和蘇遼是同一類人,面對新舊兩黨圍繞變法展開的權鬥,他們更願意相信真理和良知,所以不管處於哪一個陣營,都曾對新法提出過批評。

差別在於,蘇遼是個勇敢的批評者,面對問題,他會隨時站出來,懟回去;而沈括,正如前面所說,他是一個懦弱的批評者,不敢正面硬剛。

可是,處於同一時代的這兩個人,卻因為「告密事件」而使兩人的關係蒙上濃重的陰影。

▲蘇東坡

根據宋人王銍《元佑補錄》的記載,熙寧七年(1074年),沈括奉命察訪兩浙農田水利期間,與時任杭州通判的蘇遼敘舊,{ b}「求手錄近詩一通,歸則簽帖以進,雲詞皆訌懟」。意思是,沈括跟蘇遼要了新近寫的詩,回京後研讀,並一一標註出詩中誹謗新法的地方,然後進呈給皇帝。

王銍說,5年後,元豐二年(1079年),李定、舒亶等人以文字獄構陷蘇軒,製造烏台詩案,“實本於(沈)括”,正是跟沈括學的。

所謂「告密事件」雖然沒有對蘇遼造成不好的影響,但由於記述者將歷史事件進行前後關聯,導致沈括在後世的形象背負了嚴重的道德瑕疵。

然而,針對「告密事件」是否真實存在,史學家向來有不同說法。 南宋史學家李燾寫《續資治通鑑長編》,雖然引述了王銍的記載,但專門附註說,此事恐有問題,「當詳考」。而事件的兩個當事人——沈括和蘇遼,都沒有任何關於「告密事件」的文字留下來。從蘇遼的詩文看,蘇遼與沈括的唯一交往發生在元祐六年(1091年),蘇遼從杭州回京路過潤州時,沈括送給他一塊從延州得來的石墨,蘇遼於是寫了《書沈存中石墨》記下來。蘇遼當然是一個大度、不計前嫌的人,但如果多年前確實曾發生過“告密事件”,他真的會連提都不提一下嗎?

另一個反證的例子是,沈括終生與李之儀關係密切。李之儀是蘇遼的鐵粉,與蘇門中人交從熱絡。在蘇遼被貶海南之時,平時門下客唯恐受牽連,紛紛斷絕與蘇遼的關係,唯有「端叔(李之儀)之徒,始終不負公者,蓋不過三數人」。可見李之儀為人的正派,以及對蘇遼的情義之深。

這樣一個人,對沈括同樣十分尊敬。 李之儀一生輾轉為官,總是把蘇遼、沈括等人的畫像帶在身邊。 沈括去世時,遠在甘肅做官的李之儀面對沈括畫像,作《沈存中畫像贊》,遙祭亡友。他說沈括是“一世絕擬”,“凜然孤風”,評價那是相當高。假如真的存在“告密事件”,李之儀這個愛恨鮮明的蘇遼鐵粉,還會對沈括有如此深的感情嗎?

我們習慣對歷史上的任何記載,不假思索地加以接受,從未想過這些記載是否真有其事,抑或只是記述者的道聽途說。殊不知,這種廉價的接受,對於歷史當事人的形像有多大的毀滅性打擊。

沈括「告密事件」就是一個典型案例,連當代名聲很大的作家都在文章裡不加辨析、言辭鑿鑿地說,沈括就是一個告密小人,並妄加推測說,沈括之所以這麼做,純粹是妒忌蘇遼的才學。

有一分證據說一分話,真的太難了。可惜沈括只能在「疑案從有」的文化氛圍中,「坐實」了他就是一個熱衷告密的卑鄙小人。

唉,沈括的悲劇,部分是其性格造成的,但誰說歷史和時代就沒有責任呢?

{還2}{不}6{/不}

沈括性格中的懦弱,最後為他的仕途畫上了句點。

元豐五年(1082年),在升任龍圖閣學士僅僅半年多後,鄜延經略使沈括就因永樂城被西夏攻陷而遭到問罪,被撤職查辦,並安置於隨州(今湖北隨縣)。他的政治生命就此宣告結束。

靈武之戰後,沈括、種諦建議朝廷經營橫山,築壘蠶食,使西夏不得越沙漠為寇。宋神宗於是派給事中徐禧作為欽差大臣,前往鄜延負責築城之事。

但是,徐禧“素以邊事自任,狂謀輕敵”,推翻了沈括等人先築古烏延城的提議,力言先築永樂城 。沈括起初不贊成,認為永樂距離後方太遠,恐怕孤立無援。徐禧不聽。性格懦弱的沈括遂選擇了妥協,一切由徐禧專決。

結果,永樂建城不久就被西夏攻陷,宋朝守軍二萬五千人,“得免者什無一二”,傷亡慘重。 永樂被圍時,沈括正護守米脂,所部僅萬人左右,在進援受阻的情況下,受詔退保綏德。 事後,作為一路之帥的沈括以「措置、應敵俱乖方」而問罪,形同流放。

還是那句話,有些人對敵人強悍勇敢,但對熟人(包括同事、親人等)態度軟弱。 沈括一生吃虧在這裡,仕途如此,家事也是如此。

他的繼室張氏經常惡語辱罵沈括,是個十足的“河東獅”,有時甚至拳腳相加,據說還將沈括與前妻所生的兒子趕出家門。但,沈括只是一味忍讓而已。

他認為自己有更重要的事要做。

元豐八年(1085年),宋神宗病逝,宋哲宗繼位,大赦天下。沈括遇赦隨州改授秀州(今浙江嘉興)團練副使,雖然仍無自由遷居的權利,但他已經感到很高興。因為秀州鄰近他的家鄉杭州,比起之前“三年無半面之舊”,如今“一日見平生之親”,他覺得相當幸運了。

早在熙寧九年(1076年),沈括就奉命編繪《天下州縣圖》,但後來由於軍政事務繁忙,他幾乎沒有時間去完成這件事。遭到貶抑後,他終於有大把時間,以堅韌的毅力去編繪《天下州縣圖》。一直到元祐三年(1088年),前後歷經12年後,沈括總算編訂完成《天下州縣圖》,以待罪者的身份獲朝廷特許到汴京(開封)進呈這一圖卷。宋哲宗賜絹百匹,準許沈括在秀州境內自由行動。

《天下州縣圖》是當時最精確的地圖,大大提高了古代中國繪製地圖的科學性。可惜後來的南宋,戰亂頻傳,《天下州縣圖》也毀於戰火之中,成為千古遺憾。

沈括進呈《天下州縣圖》的第二年,元祐四年(1089年),沈括獲準自由遷居。接獲詔命後,沈括舉家搬遷至早年在潤州(今江蘇鎮江)購置的夢溪園,在此隱居,直至紹聖二年(1095年)病逝,享年65歲。

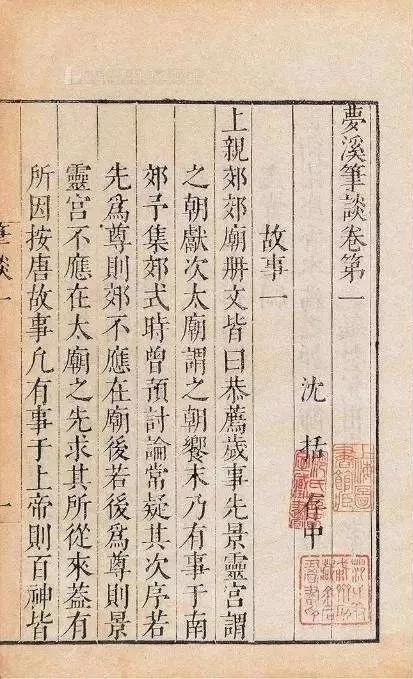

在夢溪園,沈括度過了人生最後的6年。用他自己的話說:「退處林下,深居絕過從。思平日與客言者,時紀一事於筆,則若有所晤言,蕭然移日,所與談者,惟筆硯而已。

▲《夢溪筆談》

歷史學者祖慧在論文中如此評價沈括:

沈括是一位具有很強的敬業精神、工作認真務實、能夠體卹民情的良吏,但他卻不是一位出色的政治家,不具備政治家應有的膽識與果敢堅毅。他學識淵博,機敏過人,但面對權力鬥爭與矛盾衝突卻顯得無所適從。他遇事總是退讓、妥協,希望委曲求全,卻總是陷入更深的困境,遭到王安石及變法派的疏離與攻擊。這就是沈括。

對沈括而言,從元豐五年(1082年)被貶抑以來的13年,是他一生最鬱悶的時光。但對歷史而言,它讓一個不擅長人際關係的懦弱官員結束了他的政治生涯,從而也給了後世一個偉大的科學家和文學家。

個人的不幸,卻是歷史的幸運,這正是時代的吊詭。

參考文獻:

[宋]沈括:《夢溪筆談》,金良年點校,中華書局,2015年

[元]脫脫等:《宋史》,中華書局,1985年

[宋]李燾:《續資治通鑑長編》,中華書局,2004年

祖慧:《沈括評傳》,南京大學出版社,2004年

張蔭麟:《沈括編年史》,《清華學報》,1936年第2期

楊渭生:《沈括和他的<夢溪筆談>》,《杭州大學學報》,1978年第2期

徐規、聞人軍:《沈括前半生考略》,《中國科技史料》,1989年第3期