公元1207年,一位白髮蒼蒼的老人又一次登上他經常站立的山峰,遙望北方。此時的他即將走到他人生的盡頭,馳騁疆場,恢復中原,是他一生未了的夙願。迴光之中,他彷彿回到了二十三歲。那一年,他手持金戈,足跨鐵馬,氣吞萬里。

公元1162年,距離靖康之禍已經過去了35年。這一年閏二月的一個晚上,在金人佔領區的山東濟州城裡,新任知州張安國正在宴請幾位金國將領,帳外有5萬金兵駐紮,宴會已經進入到了高潮。就在這時,一個高大的身影躍馬揮槍,來到金兵營帳之外,聲稱要見張安國。等張安國出來,沒等有所反應,便被一把拎起扔到了馬背上。等金兵反應過來時,這個抓了張安國的人,已經在城外和一小隊人馬匯合,馬不停蹄地向南方奔去,這個人就是辛棄疾,這一年他二十三歲。

辛棄疾平時以英雄自詡,渴望在戰場上建功立業,收復中原。而這種伴隨了辛棄疾一生的理想與抱負,都與他年少時的經歷有關。

在辛棄疾出生的這一年,宋金之間又爆發了一場激烈的戰爭。戰場上,正當岳飛率領的岳家軍節勝利的時候,朝廷卻打算見好就收。在秦檜等人的諦言下,宋高宗趙構答應同金國議和,稱臣賠款額外,還送上了抗戰派將領岳飛父子的性命。於是南宋的都城臨安,又討來了臨時的安寧。

然而,在南宋偏安一隅時,在北方包括山東在內的廣大金人佔領區,漢族人民並沒有順服於金人的統治。面對民族壓迫,抗金起義時而時有發生,辛棄疾就成長在這樣的一片土地上。

後來,在辛棄疾關於北方成長時期的記憶裡,有個老頭兒的形象經常出現,這個老頭兒就是他的祖父辛贊。由於父母早逝,辛棄疾由祖父撫養長大。受族眾所累,皇室南度時,辛贊沒有舉家南遷,仍留在北方。雖然在金朝為官,但在辛讚的內心深處,始終做著反正的打算,他正在等待一個起義抗金的時機。

為了激勵子孫不忘宋金之間的仇恨,閒暇的時候辛贊會帶著辛棄疾登高遠望,指畫河山,告訴他哪些地方曾經做過戰場,哪些地方可做起事的憑藉。除了培養武學,祖父也特別邀請名師劉瞻為辛棄疾教授學業。就這樣,在祖父和老師的雙重教導下,辛棄疾無論文採武略,都展現了驚人的天賦。

西元1154年,15歲的辛棄疾因在鄉試中選,得到了去金朝首都燕京參加科舉考試的機會。與其他學子不同,他對自己能否考中並不關心,或者他壓根兒希望自己考不上,而去往金國首都,他有著更為重要的任務。這次考試,辛棄疾果然落榜。三年後,他又再次以科考之名前往燕京。正是這兩次007式的任務執行,讓辛棄疾對金人統治區的山川情勢、統治者內部的矛盾,還有部隊的調動情況,都有了深入的了解。

後來,正是根據這些資料,他寫出了自己的軍事論文《美芹十論》、《九議》。並由此養成了重視情報工作的習慣,以至在以後很長的時間,辛棄疾對宋金之間的戰爭,常常有未卜先知的看法。

西元1161年,金主完顏亮率領60萬大軍分四路大規模南侵,打算百天之內滅掉南宋。金人各種名目的燒殺搶掠,進一步燃起了民間的怨憤。中原的豪傑義士紛紛舉兵反抗,其中聲勢浩大的是山東以耿京為首的起義軍,人數一度壯大到20多萬。面對風起雲湧的局勢,一直要收復中原的辛棄疾熱血沸騰,他在家鄉召集了一支2000多人的隊伍,投奔了耿京。耿京十分器重辛棄疾,讓他在軍中擔任長書一職,將大印交給他保管。

然而,一場突如其來的變故,卻讓辛棄疾在耿京軍中陷入了信任危機。有一位叫做義端的僧人朋友,隨他一起加入了耿京的義軍。但是辛棄疾沒有料到,義端是一個十足的投機分子,有一天,義端竟然偷偷地跑了,而且還順手偷走了辛棄疾保管的起義軍大印。面對耿京的暴怒,辛棄疾當即立下軍令狀,三天之內,一定擒拿義端歸案,否則甘受軍法處置。義端偷取了大印,給辛棄疾帶來麻煩的同時,也給他帶來了一個展示自己武力的機會。

在通往金營的必經之路上,辛棄疾截住了義端,面對殺氣騰騰的辛棄疾,義端跪地求饒,並說:我識君真相,乃青兕,力能殺人,幸勿殺我。

面對求饒,辛棄疾不為所動,搜出大印,一劍砍殺了義端。這次事件讓辛棄疾在起義軍中名聲大振。從此,耿京對他也是刮目相看。就在但就在辛棄疾嶄露頭腳的時候,起義軍的情況卻發生了變化,而辛棄疾的命運也將迎來巨大轉折。

當時的金人為了鞏固自己管轄範圍的社會穩定,對於起義軍採取懷柔政策:只要歸順,便既往不咎,還分封良田。面對金人的威逼利誘,耿京起義軍的生存日益艱難。在辛棄疾的勸說下,耿京採納了投奔南宋朝廷聯合抗金的建議,並委派他去南宋接洽。

辛棄疾一行11人到達了健康。巧合的是,宋高宗正在這裡視察工作。就這樣,生平第一次踏足南宋的辛棄疾直接見到了最高統治者。面對意外歸順的臣子,宋高宗十分高興。一場皆大歡喜的賞賜後,辛棄疾帶著朝廷的文書和任命準備返回山東。就在返鄉的途中,他得到了耿京被叛徒張安國殺害的消息。辛棄疾身上的熱血再次燃燒起來,他拍案而起,立即招募了50兵勇,直奔濟州去捉拿叛徒張安國。

50人對5萬金兵,歷史的細節究竟如何,我們不得而知,但這件事被寫進了《宋史》,為辛棄疾的傳記添上了最富英雄浪漫主義色彩的一筆。

公元1162年,23歲的英雄帶著傳奇式的開場,正式踏入了南宋的政治中心。而在北方的這段崢嶸歲月,也成了辛棄疾一生中最快樂、最燦爛的記憶。

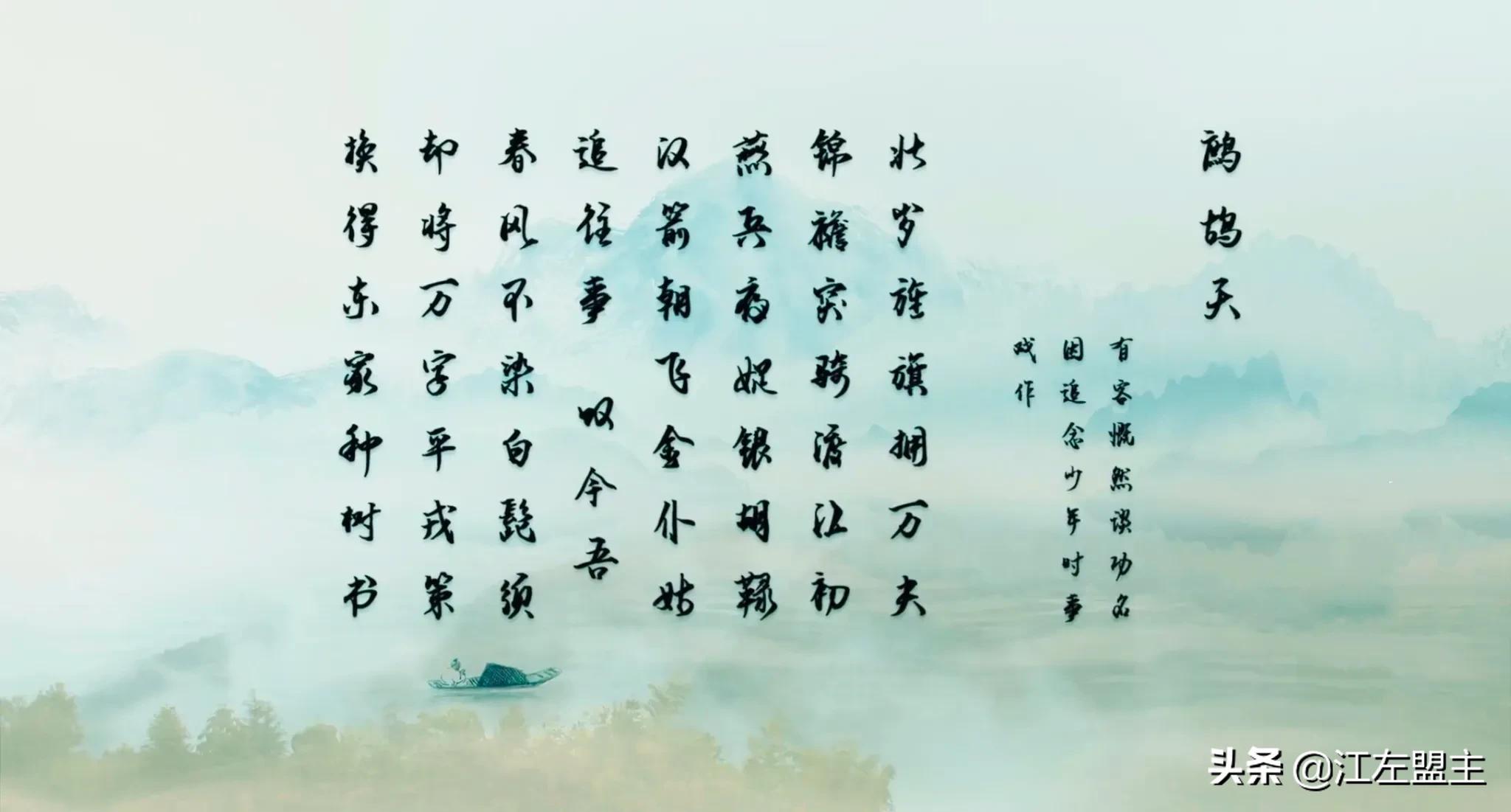

晚年的辛棄疾回憶起這段金戈鐵馬的歲月,寫下了一首《鷓鴣天》:

“壯歲旌旗擁萬夫,錦襜突騎渡江初。燕兵夜娖銀胡觮,漢箭朝飛金僕姑。

追往事,嘆今吾,春風不染白髭鬚。卻將萬字平戎策。換得東家種樹書。 ”