緒論:本文想闡釋的是石濤在成為職業畫家之後創作的作品中對傳統文人畫意義的一些改變。石濤出生在清朝建立之後,但為什麼他的畫中卻從未出現過滿清形象的人物?他存世的畫作中仍表現的是一個不復存在的漢文化精神空間。為了回答這個問題,本文第一章透過梳理石濤的生平從而勾勒出畫家所處的時代的政治和經濟的大環境,透過描述畫家在其生命歷程的各個階段所做出的不同選擇從而揭示出其複雜的認同問題。

第一章石濤生平

第一節從出生到中青年時期

1642年石濤出生於桂林的靖江王府,朱若極是他的原名。此時正是明朝末年,清兵入侵的同時又爆發了李自成起義,他出生之後不到兩年明王朝就陷落了,由於靖江王朱亨嘉自稱監國,脫離南明朝廷的控制,致使整個靖江王族遭遇滅門的屠殺。此時尚在襁褓之中的石濤被家中的僕人偷偷抱出,藏身於清湘(現在的全州)城郊的一處寺廟之中,並在此度過了他的童年時光。 1652年,石濤十歲時離開清湘來到長江南岸的武昌,在一所寺廟中居住了七年的時間,在此期間他開始學習繪畫,他最早的繪畫老師陳一道是一位在明朝滅亡之後為清政府服務的官員。

1661年,康熙帝即位,這個時候再也沒有人可以否認明王朝早已大勢已去,清政府正著手開始恢復經濟、文化、商品市場等各方面的秩序。此時的石濤仍然在猶豫應該拜在哪一位禪宗大師的門下而他將要做出的選擇並非僅僅是宗教信仰上的選擇也同樣是政治傾向上的選擇。在對明朝遺民持有同情態度的漢月法藏大師和為清政府服務的旅庵本月大師之間他選擇了後者,這也就是意味著他務實的選擇了臣服於清政府之下。

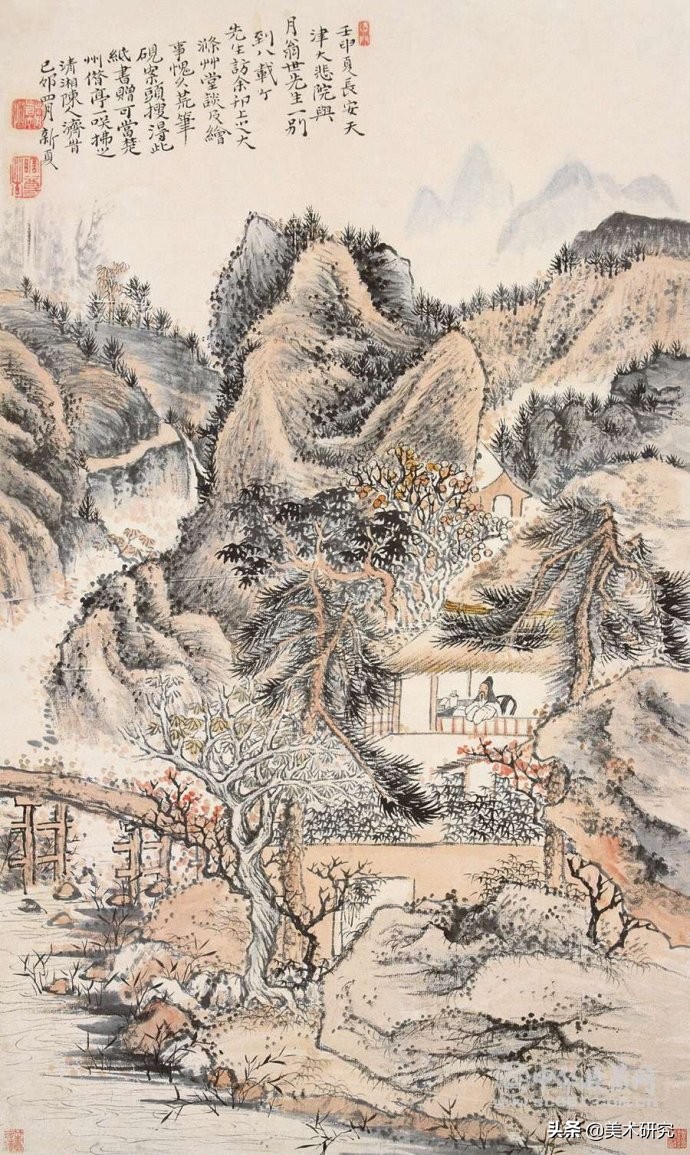

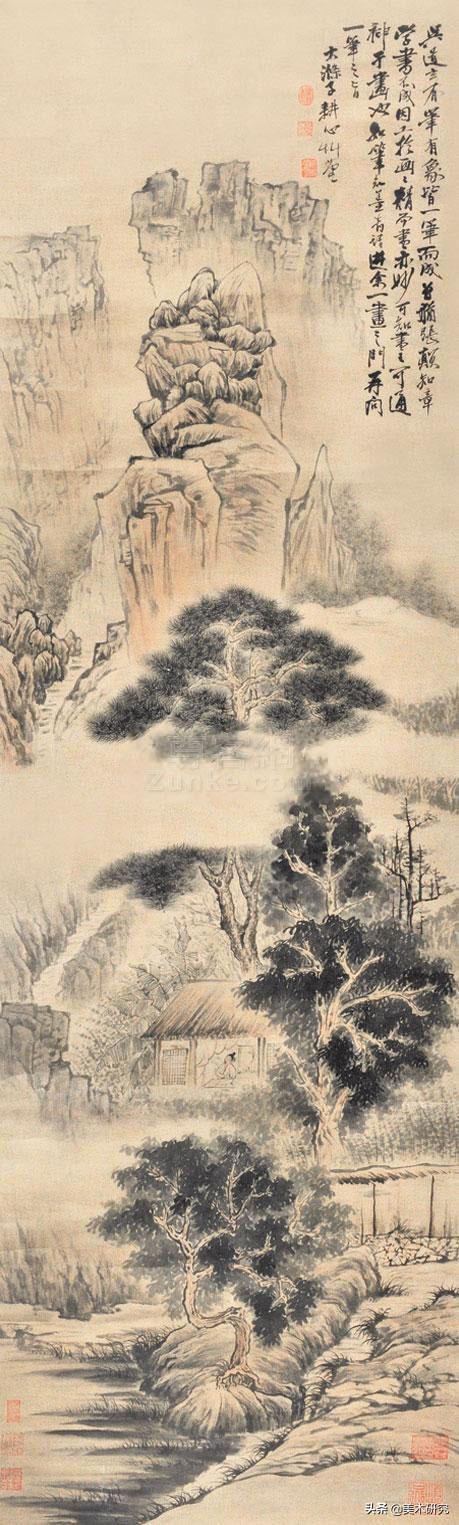

圖1.1石濤《水仙》1663年《石濤書畫全集下卷》第366頁

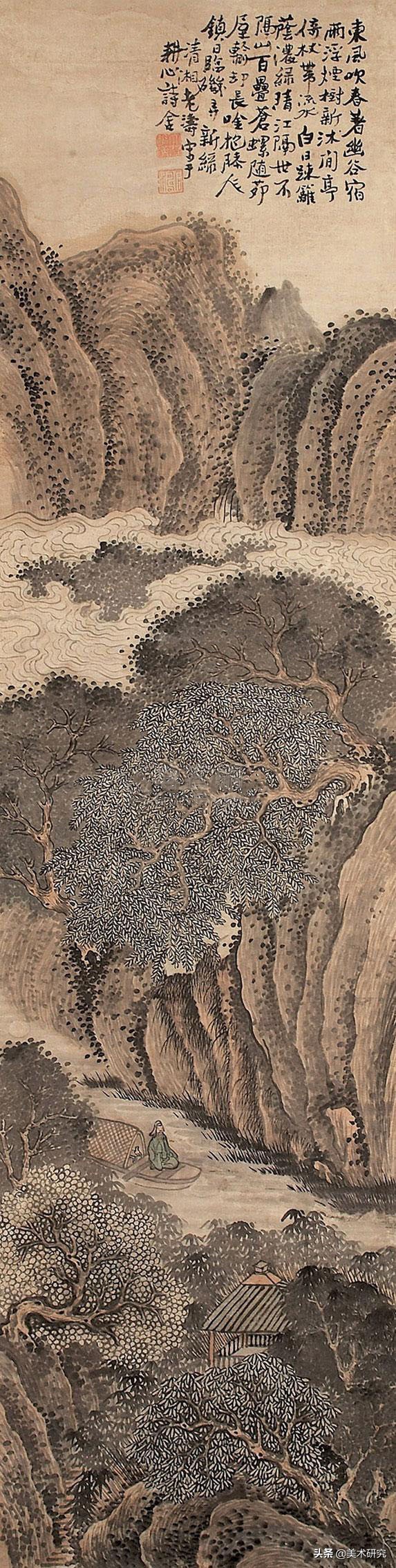

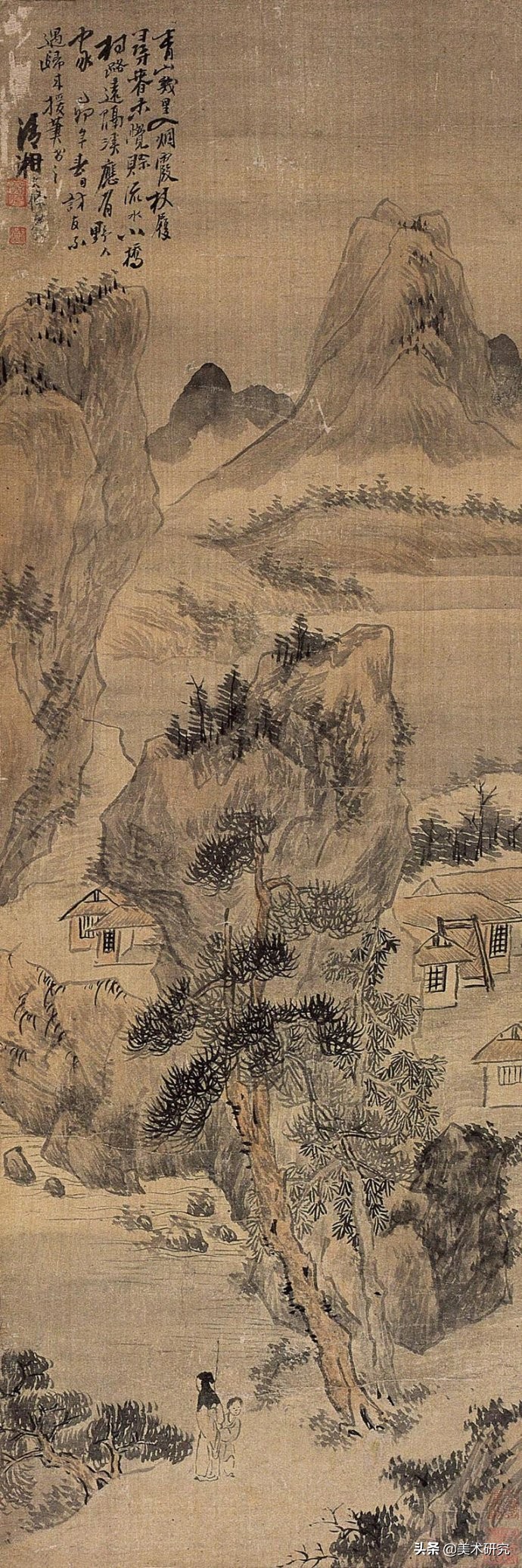

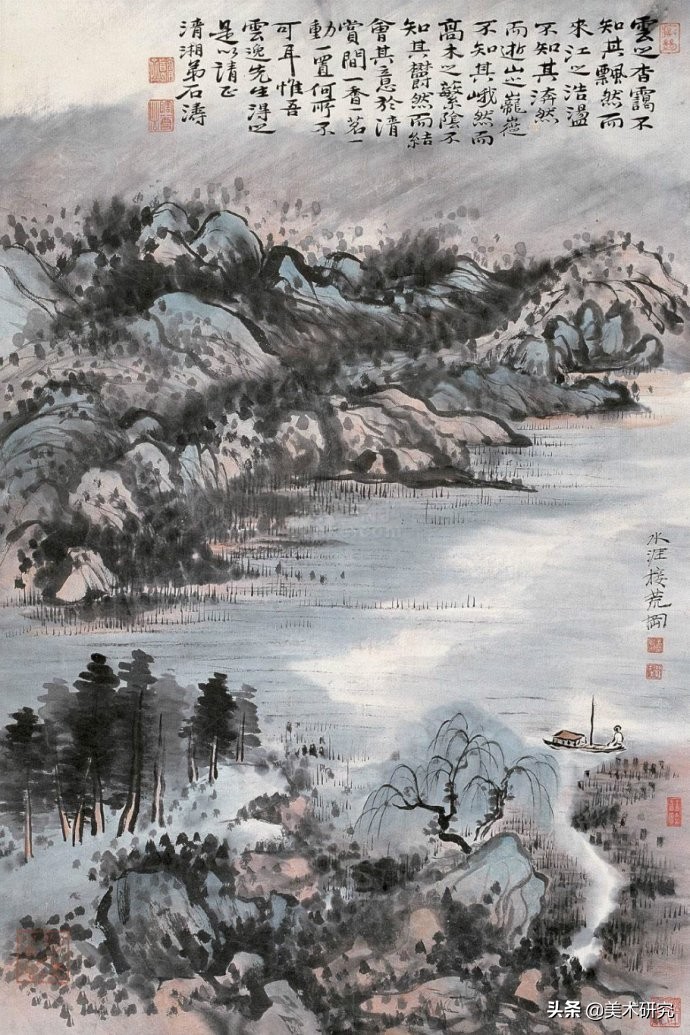

但在個人情感上卻並非如此,在他1663年至1664年間的畫作(石濤存世最早的畫作)中可以發現他對明王朝的懷念之情(圖1.1)。畫中的水仙讓人聯想到與石濤有著相似身世的宋朝遺民畫家趙孟堅所酷愛描繪的圖像。水仙象徵了石濤對前一個朝代的忠貞。在題跋中石濤提到畫作中的水仙是洛神仙子的化身,在山石中散發著高貴脫俗的氣息,這也可以被理解為石濤對自己皇族身份的暗示。在出於同一系列的冊頁中的一幅名為《讀離騷》(圖1.2)的畫中,一位僧侶正坐於蕩漾在湖心的小舟中讀離騷。 《離騷》是明代遺民無比推崇的經典讀物,石濤藉此舉表達了對故國儀式性的哀悼。這兩幅畫作和石濤的許多畫作一樣就如同他的視覺日記,透過結合題跋的詩文畫家將自己的經歷和畫中人的故事或具有某種象徵意義的圖像聯繫在一起。

在經歷一番波折之後,1665年石濤終於拜旅庵本月為師,從此開始了在浙江、江蘇和安徽等地的遊歷。他穿梭於江南一帶的臨濟宗寺院,但最後在徽州地區找到了志趣相投的群體。在新安(現在的殲縣),這個徽州地區的首都城市,石濤被吸收進入了當地富有的商人和文人的社交圈。在這段時間裡石濤兩次登上了黃山,並得到了當地太守曹鼎望的資助。徽州地區是當時許多富有的商人的故鄉,徽商是明末清初文人畫最重要的贊助者。他們中的許多人成為了石濤的長期贊助人。

1671年,在旅庵本月大師的建議下,濤開始著手於安徽宣城郊區的廣教寺的修復工作。但在修復工作還沒完成的時候西南地區爆發了三藩之亂,讓整個國家再次陷入動盪的狀態。第二年,殲縣和宣城也發生了農民叛變,石濤也不得不在清政府派兵鎮壓叛亂之前為了躲避戰亂逃進了山林之中。在親身經歷這次叛亂之後,石濤透過的畫作和題跋中的文字表達了他對這次叛亂的態度,與大多數漢族的民眾一樣,他也不願再次回到明末清初的戰亂狀態,且希望叛亂可以盡快平定。而這種態度更深層的涵義則是暗示了自己願意與清政府達成協議,不與吳三桂的叛軍合作推翻清政府的統治。

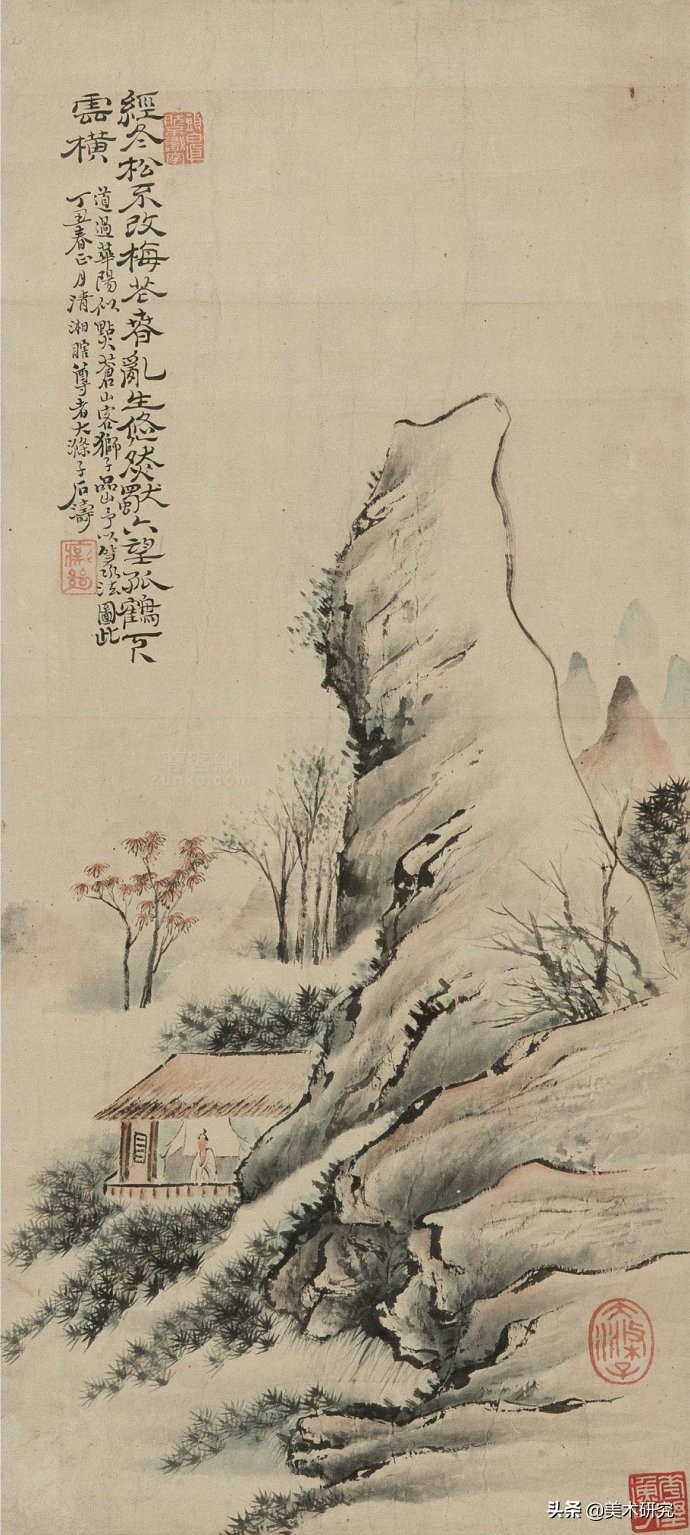

1674年局部地區的叛亂已稍顯平息,這一年所作的一幅名為《自寫種松圖小照》(圖1.3)的畫中,石濤將自己描繪為坐在畫面中央的白衣僧人,周圍環繞著松樹和山石,一隻猴子和一位小和尚正為他送來種植用的松樹苗。石濤在畫中將自己塑造為一個有主導權的監督者形象,圖中的題跋文字也清楚地顯示出這是一幅石濤為了紀念自己在廣教寺的修復過程中所付出的努力的畫作。圖中的小和尚的形象頗似年輕時期的石濤,而畫中的主角則是成年時期的石濤。

這暗示著石濤自幼為僧,在佛門中成長的過程,這種成長不僅僅指的是年齡上的,也包括了他在佛門中的地位的提升。石濤在畫中用了一枚「臣僧元濟」的印,「臣僧」意味著向清朝的統治階層俯首稱臣,因此這幅畫也可以被看作是他為取悅朝廷所作。在完成廣教寺的修復工作之後,石濤又一次開始了長時間的旅遊。 1677年他在涇縣結識了當地知縣鄧琪棻,一幅繪於涇縣的畫作《人馬圖》(圖1.4)可能是贈與鄧琪棻的。這幅畫與石濤之前的繪畫風格相去甚遠,畫中馬匹和人物的形像明顯取法於元朝畫家趙孟髟,題跋的文字中也鬆雪是趙孟髟的號。

趙孟頫是一位宋朝皇室的後代,卻為元朝的宮廷服務,明朝的遺民很不願提起他,而石濤卻對此毫不顧忌,這顯示出他並不是拒絕與清政府合作的那類遺民。伯樂相馬這個由來已久的傳統典故讚賞的是伯樂挑選人才的眼光,石濤借助這個故事暗示了官員和他自己的關係,也表達出他想要得到對方支持的願望。

回顧了石濤這一階段的經歷,他給人的是一種搖擺在兩種願望之間的印象。他既熱衷於參與精英階層的社交活動又希望自己能在宗教修行中有所成就,即對自己的明代皇室身份無比地珍視卻又務實地與清朝官員合作甚至企圖獲得清政府的重視。在他成為旅庵本月大師的徒弟之後,他的畫作一次又一次的反映了他的政治企圖。在之後的生涯中他與滿清貴冑親近,甚至有了兩次面聖的經歷。但如果把這些行為僅僅解釋為他追求世俗上的成功就過分簡單了,因為在這些行為的背後隱藏的是石濤對他原有的身份能夠得到認可的渴望。

第二節從南京到北京

1680年石濤脫離安徽宣城的廣教寺,投到南京的長幹寺之中,並且在那裡擁有了自己修行的空間「一枝閣」。長幹寺是南京極為重要的一所寺廟,所以這次經驗對石濤來說是一次職業上的晉升。此後的兩年的時間中,石濤在一枝閣中閉門修煉,全心投入宗教的學習。而南京這座城市正是明朝的第一個首都,開國皇帝朱元璋的墳墓明孝陵也位於城中,對於石濤來說,居住於這座城市讓他有機會象徵性地與自己的皇室家族接觸,並感受到自己與故國的某種連結。

1681年三藩之亂已完全平息,這意味著康熙皇帝已經掃除了統一中國的最後一道障礙。清政府開始逐步改變政治上的態度,例如開始籠絡南方一帶的知識分子。石濤曾站在當時歡迎康熙第一次南巡的隊伍之中,在這次經歷之後所畫的《探梅詩畫》上石濤寫到“座聞仁主尊堯舜,舊日規模或成風。”① 「仁主」當然指的就是康熙皇帝,對於石濤或更多明代的遺民而言,康熙的第一次南巡意味著對上一個朝代哀悼的結束。而1689年康熙的第二次南巡受到的歡迎是他多年來對漢族實行懷柔政策的結果,也是其統治深入內地的一次證明。

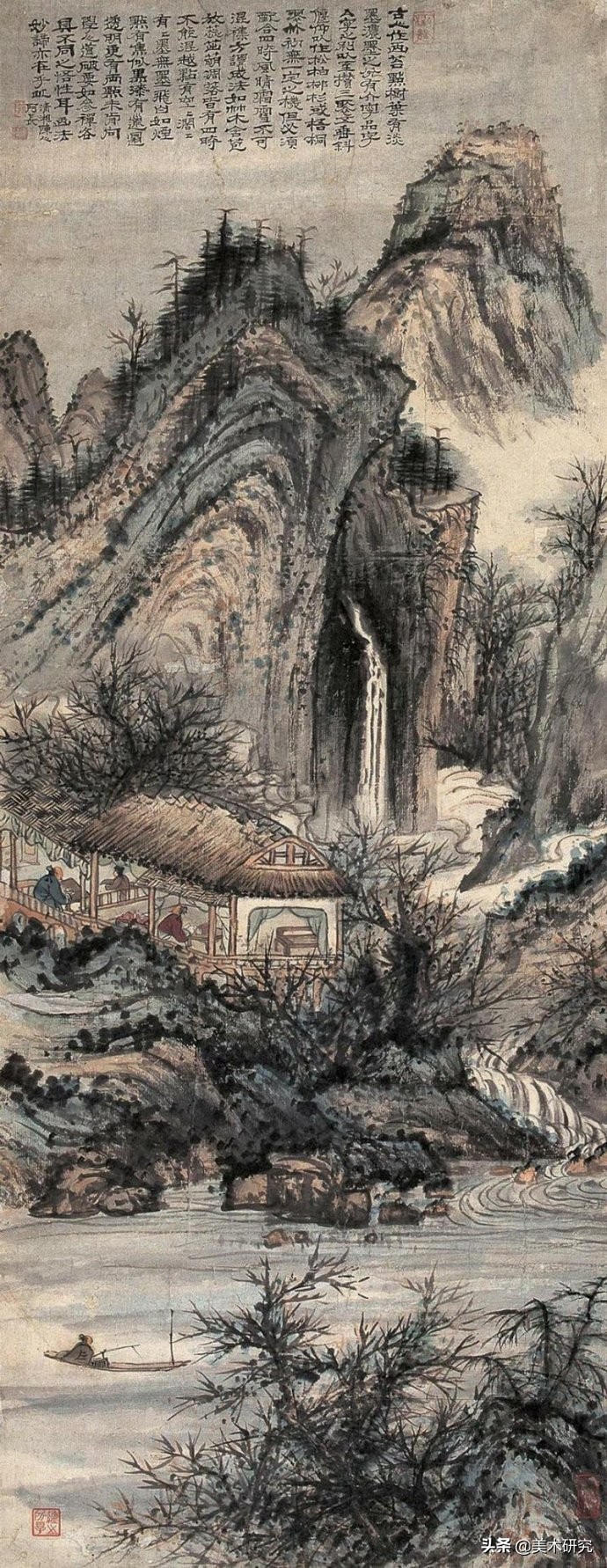

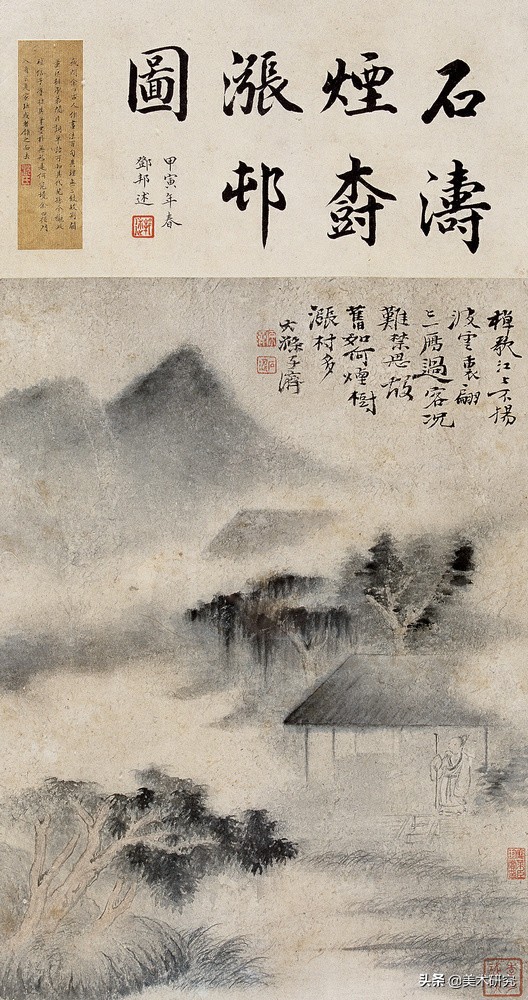

《海晏河清》描繪的就是康熙皇帝的第二次南巡,畫面呈現了太平盛世的景象,畫家更於畫上題道「東巡萬國動歡歌,歌舞齊將玉輦迎。方喜翔風高岱岳,更看佳氣詠蕪城。石濤一生中不停變換的落款反映了他複雜的身份認同感,他即是方外的僧人,文人畫家又是明代皇室的後裔,每一種不同的身份都給他帶來了不同的道德壓力和責任。在康熙的兩次南巡中,石濤都想要透過獻畫的方式得到康熙皇帝的任用。石濤的這些行為並不是僅僅想要獲得世俗中的成功,在與皇帝的兩次短暫的會面和與滿清貴冑的親近中,石濤想要透過他們的皇族身份得到對自己同等的前朝皇族後裔身份的認可。

所以他希望得到康熙皇帝的任用,這樣就可以使他的皇族身分在滿清朝廷中得以延續。兩次面聖的經歷和當時清政府大舉任用南方地區的知識分子的氛圍,使石濤鼓起勇氣於1690年啟程前往北京。在博爾都的引薦下,石濤與當時著名的山水畫家王翬、王原祁分別合作了兩幅畫作。但一開始的順利並沒能讓石濤達到自己最終的目的。當時的著名的大臣李光地改革,主張回歸朱熹理學,這對當時的政治環境影響巨大,導致政府對視覺作品的選擇上傾向於“四王”的仿古風格的畫作。所以,石濤作品注定無法進入皇家的收藏。

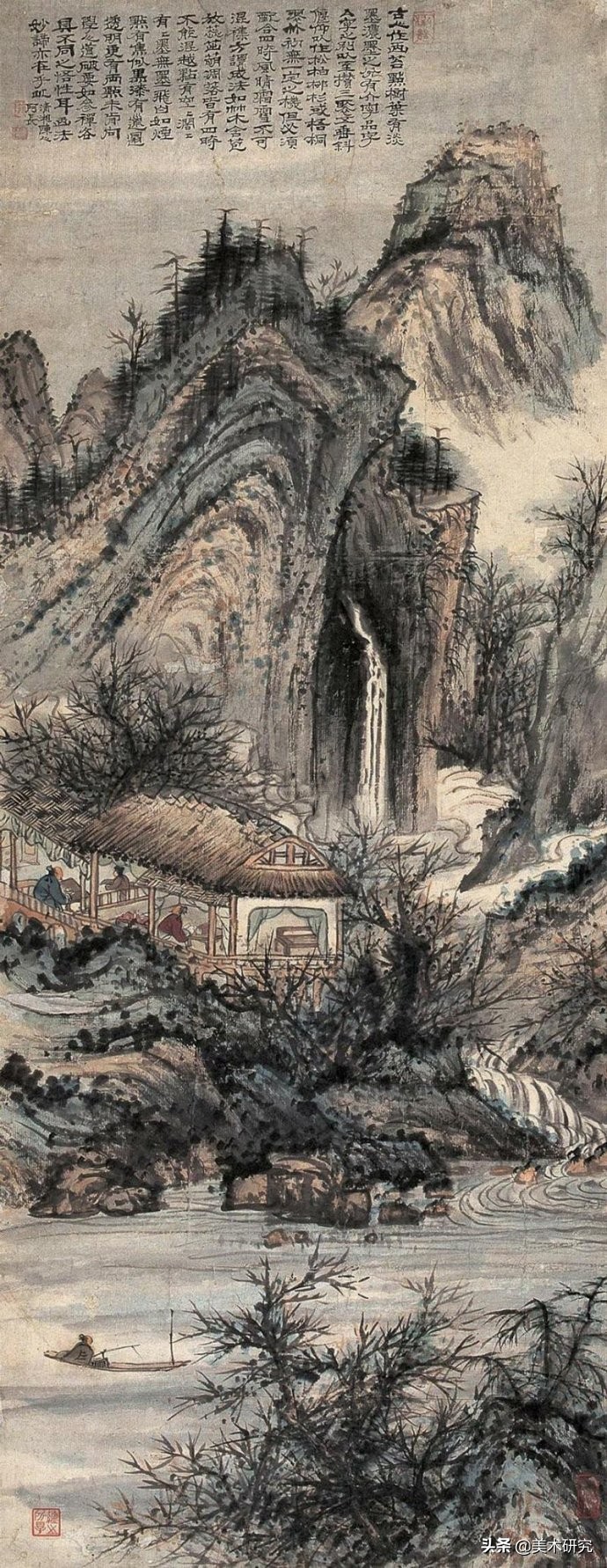

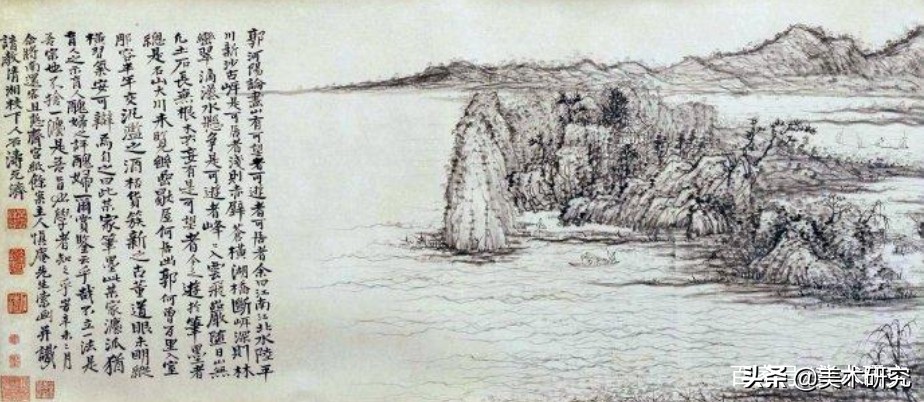

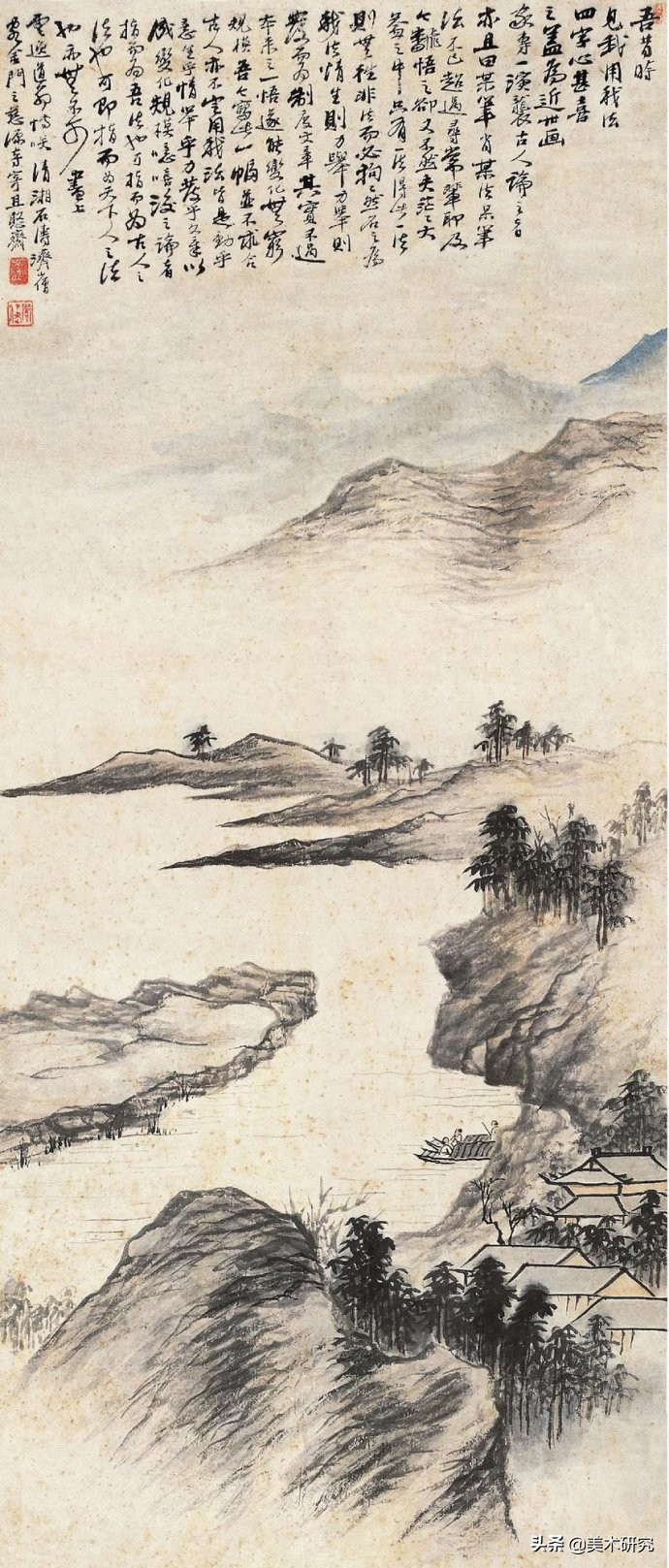

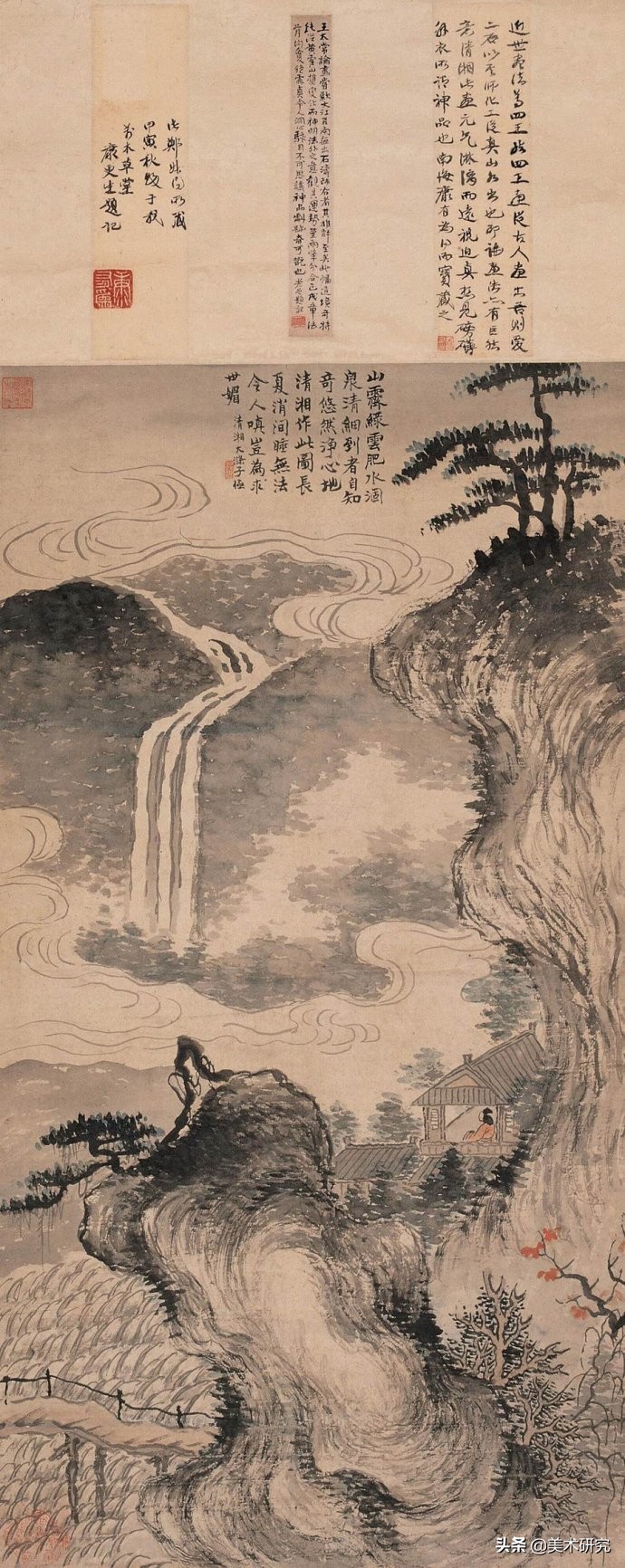

在1691年的畫作《搜盡奇峰打草稿》(圖1.6)上石濤寫道「郭河陽論畫,山有可望者、可遊者、可居者。餘曰:江南江北,水陸平川,新沙古岸,是可居者。根,木不妄有,是可望者。遊於筆墨者,總是名山大川未覽,幽岩獨屋何居? 出郭何曾百里入室,那容半年交氾濫之酒杯,貨簇新之古董,道眼未明,縱橫習氣安可辯焉?自之曰:此某家筆墨,此某家法派,猶盲人之示盲人、醜婦之評醜婦爾,賞鑑雲乎哉。重用。

從青年時期選擇拜與清政府合作的禪宗大師旅庵本月為師開始,到他在佛門之中一次次的晉升,再到兩次面聖的經歷,石濤逐漸地表現出他想以畫僧的身份博得皇室的支持,從而完成他隱藏在心中的對自我明代皇室後裔身份的認可。但在北京的失敗卻徹底擊碎了石濤的理想,1692年在眼看毫無能夠得到重用的希望下,石濤離開北京回到了南方。

第三節南歸揚州

「入水長人墮烈風,蘆花深處濕衣蒙。詩書永托龍宮藏,畫卷當還五嶽逢。老去十分悲慨遠,快來都入落花風。慚餘只履東歸客,一嘯猿啼破夢中。一段描述了他從北京南歸的路途中的一次經歷,在這次旅途中,他乘坐的船因颶風在河中傾覆,雖然他本人沒有遇難,但他隨身攜帶的珍貴的畫作,詩文因為這次事故全部遺失。雖然損失巨大,但他用一句「一嘯猿啼破夢中」來回應,即以一種一笑而過的態度面對他所遭遇的災難和他在北京所遭遇的挫折和失敗。自此,他彷彿從一場繁華的北京夢中驚醒並將這個夢拋諸腦後,重新開始了他對心靈和繪畫道路的探索。

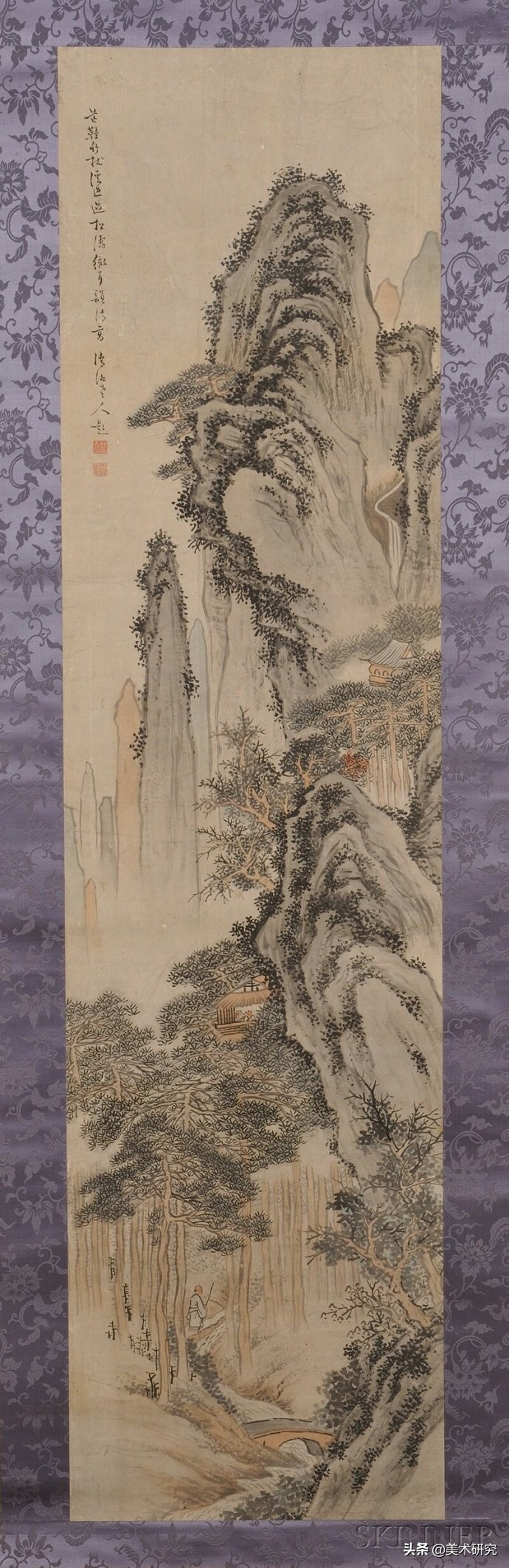

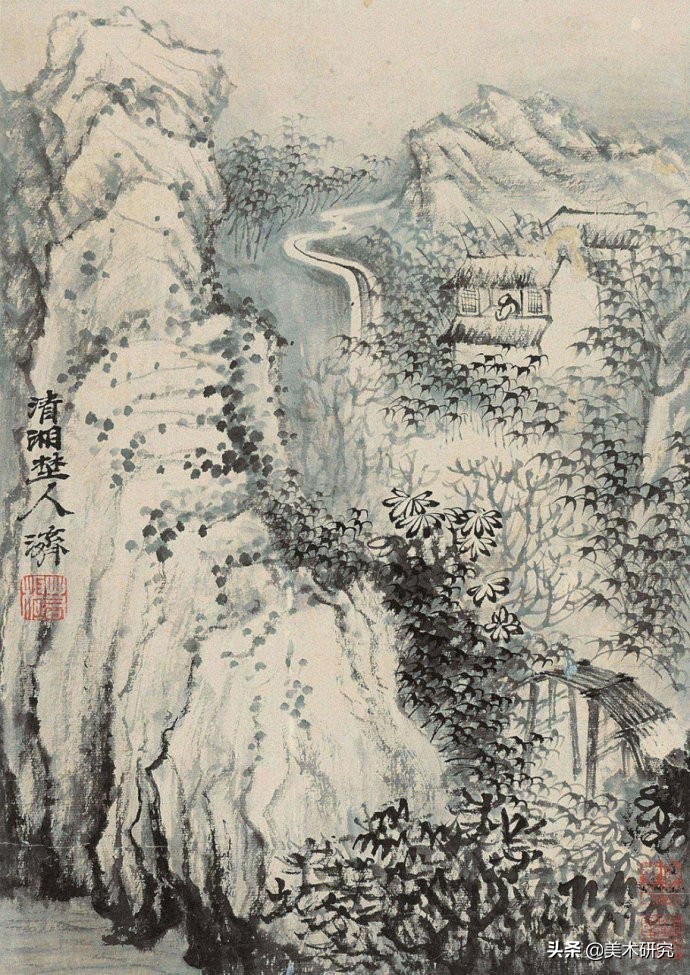

1693年他來到揚州,從此時起繪畫成為了他事業的中心,以致於他開始在自己的畫家和僧人身份之間產生了疑惑。在一段他的自述中便可以發現他的矛盾心理。 「餘生孤僻難同調,與世日遠日趨下,時人皆笑客小乘,吾見有口即當啞。」①之後的畫作也反映了他對自己身份的認識上的轉變。 1694年在一組名為《為黃律作山水冊》的冊頁中,石濤在每幅畫和題跋中分別表達了對八大山人、梅清、査士標等文人畫家的敬意。在向這些前輩畫家和他們的畫作致敬的過程中,石濤認識到了自己和他們之間在繪畫風格和品格上的共同點,同時也找到了對自己畫家身份的認可。 1695年的《為器老作書畫冊》中的一幅《樹中隱者》的題跋中寫道「千峰躡盡樹為家,頭髮蓬鬆薜蘿遮。問道山深何所見,鳥銜果畫中身穿白色薜蘿在樹下修行的隱士是一個道士而非和尚的形象。了自己身分情結。

作於1696年的冊頁《秦淮憶舊冊》是反映石濤心理鬥爭的一組視覺日記。整組畫作描繪的都是南京的景點,南京是明朝的開國時的都城和明孝陵的所在地寄託了石濤對故國無限的哀思。第三開中出現的梅花這個代表遺民的主題,表達了石濤對自我認同新的關注,在一幅名為《溪畔叢竹》的畫中,石濤第一次使用了“大滌尊者濟」這個落款。大滌是道教名山杭州大滌山中的大聚酯洞的名字。大滌不僅可以被認為指涉的是石濤在北上北京追求世俗上成功卻以失敗告終的經歷之後對心靈上的洗滌,也可以被認為是他正在轉向一種新的宗教信仰。

出於《秦淮憶舊冊》系列的另一幅名為《江岸古剎》的畫中,石濤以一個鳥瞰式的視角描繪了山頂上的寺廟群,山崖下的江河讓人聯想到畫中的寺廟就是石濤曾經所從屬的南京長幹寺。但圖中的寺廟卻處於遠景之中,給畫面造成了一種疏離之感,暗示了石濤在心理上與佛教的之間日益淡漠的情感。 1697年石濤成為了道士。從青年時期開始石濤就對道教十分著迷,但他危險的身份讓他不得不從嬰兒時期就隱姓埋名於佛門之中。還俗則意味著公開他危險的明代皇室後代的身份,而道士身份仍然可以對他起到保護的作用。石濤所從屬的內丹派主張在宗教修行的同時輔以其他的修行方式,例如繪畫,也許這就是石濤傾心於道教修行的一個很重要的原因。

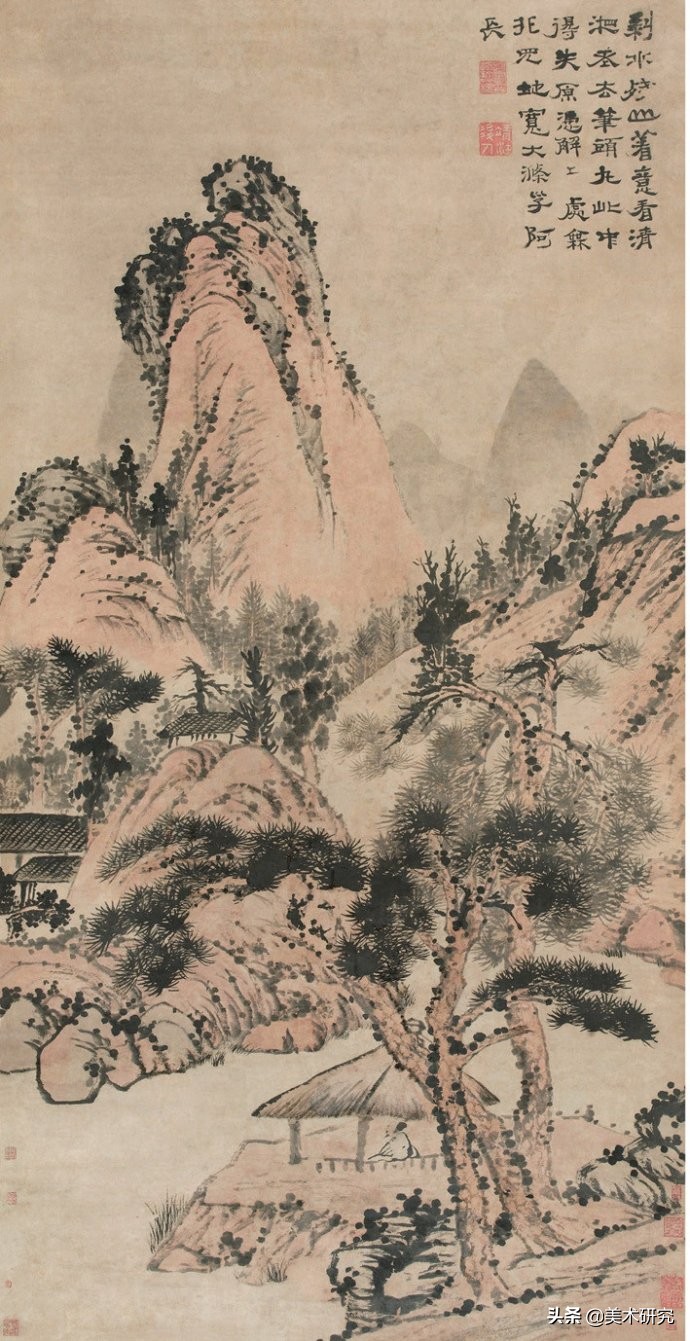

此時的石濤已經年過半百,失敗的北京之旅讓他重新審視自己。在經過一開始的消沉之後石濤將大量的時間投入到繪畫實驗當中,這不僅使他創造出屬於自己的風格的作品,也讓他在揚州的繪畫市場上受到廣泛的歡迎。這為他今後建立自己的工作坊「大滌堂」累積了人脈資源和資金基礎。對於身分認可的矛盾也逐漸消減,這段時期他試圖將自己的專業畫家身分和明朝皇室後裔的身分一起公諸於世。下一節透過描述他和遠房族兄八大山人之間的來往,和他使用的落款和印章中透露的信息再加上他透過畫作對早期詩文的重新詮釋使石濤的整個生平得以完整。

八大山人所畫的一幅名為《水仙》(圖1.10)的畫作上可以看到石濤的題跋,他寫道「金枝玉葉老遺民,筆硯精良迥出塵。興到寫花如戲影,眼空兜率是前身。八大山人即使當年雪個也,淋漓仙去,餘觀偶題。晚年還俗,拋棄了僧侶的身分。八大山人是石濤所敬仰的畫家,也是與石濤有著相同身世的明王朝後裔,他結束了自己的僧侶生涯,這對於石濤來說可以減輕自己在改變宗教信仰時道德上的罪惡感。與八大山人這位自己的遠房族兄之間的來往讓石濤在隱藏了多年的皇室身份之後逐漸公開了自己的真實身份。 1697年他開始使用一枚「讚之十世孫阿長」的印信。

「贊」指的是朱贊儀,他是西南部曾經的靖江王。 1701年至1702年,他開始相繼使用「極」和「若極」這兩個落款,並為自己添置了一枚「靖江後人」的印信。 「白頭懵懂話難前,花甲之年謝上天。家國不知何處是,僧投寺裡活神仙。如痴如醉非時薦,似馬似牛畫刻全。不有同儕曾遞問,夢騎龍背打鞦韆。在花甲之年,他提到了之前的僧伽時光,現在的畫家身份,以及對自己皇族身份的矛盾心理,石濤想要透過回歸生命最初的時光使自己的生命歷程得以完整。

1702年,石濤於清明節前往南京的明代皇陵,對於石濤這個不知道自己父母確切身份的孤兒而言,祭拜明代皇陵是對自己雙親的一次象徵性的祭拜,也是對生命起源的追溯。 1706年是石濤生命中的最後一年,他將自己的住所更名為“大本堂”並為自己添置了“大本堂”“大本堂極”“大本堂若極”這幾方新印。大本堂是一座南京城中的宮殿,明太祖時期修建並用來教導皇子的場所。在《金陵覽古》中提到「洪武元年十一月,復建大本堂於宮城內,選儒臣教授太子,諸王公候子弟皆就學焉。嗚呼!大本即立,福柞斯長,二百七十餘年,海宇宴安,文物盛微,烈承週漢,統秩唐宋,以砥六朝。

石濤將自己的住所以明朝開國時用來教導國家正統思想的宮殿來命名,象徵了他與前朝之間血脈相連的關係。在生命行將結束的時期,石濤終於為自己漂泊的一生找到了歸宿。晚期的畫作《江南八景冊》中石濤依照他青年時期的詩作所作的圖畫,追憶了他青年時期漂泊的旅途,喚回了曾經逝去的時光。這套冊頁透過對往昔的追憶,涵蓋了他作為遺民畫家和皇室孤兒的最終宿命。石濤將他成為孤兒的哀痛和他顛沛流離失所的一生傾注到作品之中。在此以畫家自己所作的詩文《庚寅除夜詩歌》的序最為本章的結束「想父母既生此軀,今周花甲,自問是男是女,且來呱一聲。當時黃壤人,喜知有我;我非草非木,不能解語,以報黃壤。