前言

在中國古代上千年的歷史之中,留下了無數的帝王、名人墓葬,這就使得無數的吃瓜群眾一邊看著電視上工地發現陵墓的新聞,一邊心中都有這兩個疑問:{b }「中國這麼多墓葬遺跡,為什麼總是要等施工才能發現,為什麼不主動發掘呢?歷史上都說各大帝王陵墓有多好,怎麼就不發掘一下讓老百姓們開開眼界呢?」{ /b}

吳晗

事實上,這些問題早就有人想過,著名明史研究學者吳晗便是其中一位。在他的大力支持下,明朝萬曆皇帝的定陵終於被打開,同時也給中國考古學家帶來了一場災難,而他自身也未能倖免,並且日後付出了極其慘重的代價。

吳晗寫信請求發掘明長陵,鄭振鐸極力反對,周恩來指示:首先試掘定陵

在著名紀實文學《風雪定陵》之中,發掘明代皇陵的起因正是由一封名為《關於發掘明長陵請示報告》的信引起的,這封信便是1955年10月由著名學者郭沫若、沈雁冰、吳晗、鄧拓。範文瀾、張蘇等人聯名上書給國務院的,原文部分摘錄如下:

「……為了進一步加強和繁榮社會主義文化事業,我們請求對明十三陵之中的明成祖朱棣的長陵進行發掘工作。封建階級的統治帝王,死後墓穴之中都有著大量的殉葬品,透過對明長陵的發掘,我們可以進一步對明朝時期的政治、經濟、軍事、文化等方面展開研究,更好的服務社會主義建設。

對於這封信的真實情況,筆者進行了相關考證,發現這封信並非是吳晗等人轉呈國務院的,而是直接交到了國務院總理辦公室的林楓同志手裡,具體時間是10月15日,且信件內容也有一些出入:

吳晗紀念像

「林楓同志並報總理:

明十三陵的長陵、景陵和永陵建築已經修復完了。長陵規模最大,地面建築也最為完整”,埋藏在地下的宮殿,如果能夠重見天日,安裝電燈供人參觀的話,不僅可以豐富歷史文化知識,也能夠將這個古代帝王陵墓修建成為具有世界一樣的名勝古蹟;從歷史文物的角度上來考慮,如果明成祖的遺物能夠全部被發掘出來,對明初歷史研究將有著極大的歷史貢獻……因此,我們建議發掘長陵地下宮殿,由科學院和文化部的同志們組織人類進行考古工作。

從此後的情況來看,周恩來總理「原則上」批准了發掘,但在明代皇陵發掘的背後,卻有著一場中國考古學與歷史學之間的競爭,那麼吳晗何許人也,為什麼對發掘明代皇陵如此上心呢?

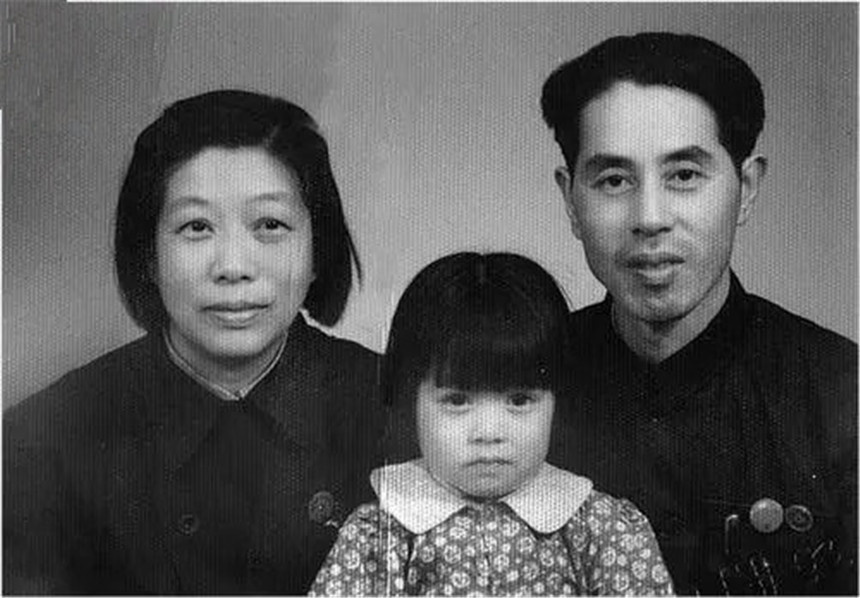

1948年,民盟負責人吳晗和夫人由北平到達李家莊

簡單來說,吳晗1931年考入了清華大學歷史系,當時他數學考了0分,北京大學將他拒之門外,還是胡適開的介紹信才讓他重新進入了清華大學,那麼他在清華大學主要研究什麼呢?答案很簡單,自然是明代歷史。新中國成立之後,吳晗由於在統戰工作上的亮眼表現,一度成為政協委員、北京市副市長,名望很高,並且擔任了北京市的副市長。

雖然當時的吳副市長名義上是說「發掘有利於學術研究、增加歷史文化內容」等等虛詞,但事實上,作為一個明史研究專家,他依然有著一窺長陵的那份私心。 這種極度微妙的感情,不能用簡單的「貪欲」來形容,他到底是不是真的從歷史角度出發來提出這項議案的呢?我們不得而知。但毫無疑問,這份覬覦明代皇陵的心態導致了中國現代考古學即將上演一次空前絕後的「大災難」。

左:鄭振鐸;右:夏鼐

得知吳晗的想法之後,時任北京文物局局長的鄭振鐸而擔任中科院考古研究副所長的夏鼐頓時臉色凝重,立刻找到吳晗,希望他能夠收回這項提案:「現在中國根本不具備發掘如此大型規模陵墓的條件,文物保護和修復工作將成為巨大的問題。」 可吳晗卻認為,新中國已經成立五六年了,也有了一批考古方向的大學生,所以人力物力都沒有問題。

同時,時任發掘隊隊長的趙其昌開始了對長陵的初步田野調查,可經過一番尋找之後,他們沒找到長陵的入口處。於是趙其昌轉而建議吳晗,先找一些規模較小的皇陵試掘。 1956年3月28日,吳晗根據郭沫若的建議,召集了中國科學院、文化部的有關領導一起商議明代皇陵的發掘計劃,正在這次會議之中,吳晗提出了首先發掘定陵的建議,主要理由是定陵已經“顯露在外”,雖然規模不大,但也能夠為以後開發長陵取得一些經驗。這項提議很快就得到了周恩來總理的批准,1956年5月,定陵的發掘工作正式開始。

定陵文物保護技術缺乏,萬歷棺槨直接被丟到山溝裡,大部分文物毀於一旦

定陵,是明神宗朱翊鈞(萬曆皇帝)的陵墓,趙其昌和他的考古發掘隊經歷了無數的波折,終於在1957年9月21日找到了定陵的玄宮正門,萬曆皇帝那稀有而豐厚的陪葬品頓時再一次出現在了世人們的面前。儘管在考古發掘過程之中,吳晗經常和到場的夏鼐爭執不休,但總體來說,這也還算是一場嚴肅的考古發掘工作。

考古隊員找到定陵入口

但隨後發生的一系列匪夷所思的事情,卻讓中國考古遭受了極為慘重的損失,悲劇的開端便是如何保護這些剛剛被發掘出來的文物,其中最珍貴的便是剛出土的木俑。 如果按照當時的歐美文物考古標準來說,如果想要讓這些木俑完整保存下來,至少要將它們放入零下200攝氏度的超低溫環境下進行冷凍脫水之後處理。

然而,當時的新中國還沒有這樣的超低溫保存技術,在定陵考古隊之中負責保護文物的白萬玉老人沒有辦法,只能忍痛採用中國的“土辦法”,使用熔化的白蠟在木俑上塗上一層保護膜,試圖防止木俑氧化,但很顯然這種方法並不好用,大量的白蠟滴在木俑上之後,表情都變得奇怪了起來,早就面目全非了。

不久之後,更災難性的一幕席捲了萬歷皇陵:由於政治運動的高潮,發掘隊的領導權被新籌備的所謂「定陵博物館」所接管,這就導致吳晗、夏鼐直接失去了對考古發掘隊的指揮權。新任領導上台後,竟然要求以趙其昌為首的考古發掘隊立刻停止工作,退出工作地點進行所謂的“政治反省”,儘管夏鼐多次強烈要求該委員會收回成命,可他自己卻也已經是泥菩薩過江——自身難保了。

漢白玉棺床一側的陪葬品,木質的支架已經腐朽,各種文物散落一地

1957年8月22日,以趙其昌為首的考古隊被單獨拉到一間屋子裡,勒令交代所謂的“歷史問題”,匯報思想情況和生活情況,緊接著,就是鋪天蓋地的檢討會、自我批評等毫無意義的會議,而保護文物的時間正在一分一秒地浪費。 不久後,定陵之中被放在漢白玉一側的陪葬品,木頭支架就已經腐朽,各種陪葬品凌亂地散落在地面之上,隨後定陵之中出土的大部分絲織品全部腐爛變質,原本光纖華麗的絲綢,沒過幾天就變成如同枯葉一樣的顏色。

當夏鼐費盡千辛萬苦終於來到定陵之後,望著定陵內部滿目瘡痍的景象,不禁潸然淚下,他只能拿著這些腐爛的絲織品回去向上級報告,希望能夠得到中央領導的重視。夏鼐老先生的努力,終於為發掘隊爭取到了時間,在發掘工作停止將近半年之後,趙其昌等人終於又能夠重新回到萬歷陵墓之中重新開始清理發掘工作,雖然這樣並不能挽回文物上的損失,但這卻讓所有考古隊員們精神一振。

郭沫若舊照

1958年9月,定陵之中的陪葬品終於被整理運送出地宮,向公眾正式開放展覽,郭沫若、吳晗等人都來參加剪綵儀式,看著這些被成箱運出的珍寶,大家完全沉浸在了勝利的喜悅氣氛之中。

但就在這一天,擔任考古發掘工作的趙其昌接到了上級消息:不久之後他就要下鄉“改造”了,其原因也很奇葩:有位領導認為他在地宮之中“釋放毒氣”,特權主義思想在作怪。趙其昌想了很久,最後這才想起了一件微不足道的小事:在清理萬歷皇帝的棺木時,為了防止棺木腐爛,趙其昌特地噴灑了一種福爾馬林和酒精的混合液體,當時似乎正好有某位領導帶著家眷視察,結果卻被這種特殊的氣味給嗆到了,最後所謂的「視察」也就不了了之。

萬曆皇帝的龍袍殘片

除此之外,定陵發掘後的文物保存工作,也是一波三折,十分艱辛。後續出土的絲織品,為了進行保護處理,有人提出將這些絲織品放在一張白紙上進行處理,這種做法本來沒有什麼錯誤,可令人感到驚訝的是,全部過程之中竟然沒有一位專業文物專家進行指導。

不久之後,萬歷皇陵之中的所有絲綢物品公開展覽,著名文學家、中國服侍研究家沈從文先生聞訊前往北京欣賞這些布料,想做一些有關中國古代服侍方面的工作。結果離開博物館的時候,沈從文問了周圍工作人員一個問題:「這些物品是不錯,只是我不明白,為什麼有的裝裱成品展示的是織品的反面呢?」

更令人瞠目結舌的是,1959年9月30日,定陵博物館下達了一條上級指示,稱萬歷皇陵的棺槨複製品已經製作完畢,認為原來萬歷的棺槨已經沒有用了,於是就命令將這件有礙參觀的棺木丟掉。

考古人員正在萬歷皇帝棺內提取文物

得知這件事情之後,曾經參與發掘工作的白萬玉老人當即跑到博物館,據理力爭:「從定陵挖出的東西,哪怕是一根針、一片瓦也是無價之寶…」{/ b}可誰知到了夜間,定陵博物館的主人直接找來警衛連,將萬歷皇帝的棺木直接扔到了寶城外面的山溝之中,一周之後夏鼐才得知了這一消息。等到夏鼐再派人去找的時候,萬曆皇帝的棺木早已經消失得無影無蹤,說不定很有可能是被附近的農民劈掉當柴燒了。

毫無疑問,以上的這些種種匪夷所思的操作,放在現在都能引來一片痛罵聲,可在當時的情況下,卻並不是什麼問題。發掘定陵的文物保護工作雖然做得很糟糕,但卻為郭沫若、吳晗等人贏得了一片名聲,這種風氣很快就蔓延到了全國,引起了一系列災難性後果。

定陵發掘之後,吳晗得寸進尺想發掘長陵,周恩來:我對死人沒興趣

吳晗等人成功發掘定陵之後,在當時中國許多省份的考古部門掀起了一場軒然大波,有的省份的部門摩拳擦掌,準備紛紛向帝王陵墓進軍,很多省份的考古部門不甘落後,紛紛摩拳擦掌準備挖掘漢陵、唐陵、清陵等帝王的陵墓,形成了一種很糟糕的風氣。在這種情況下,鄭振鐸、夏鼐立刻上書周恩來總理,希望能夠停止發掘帝王陵墓。 周恩來得知之後,立刻下發了名為《停止對一切帝王陵墓》的文件,制止了這種跟風的帝王陵墓挖掘之風,這樣才使得中國數千年寶貴的中國文化遺產免遭劫難。

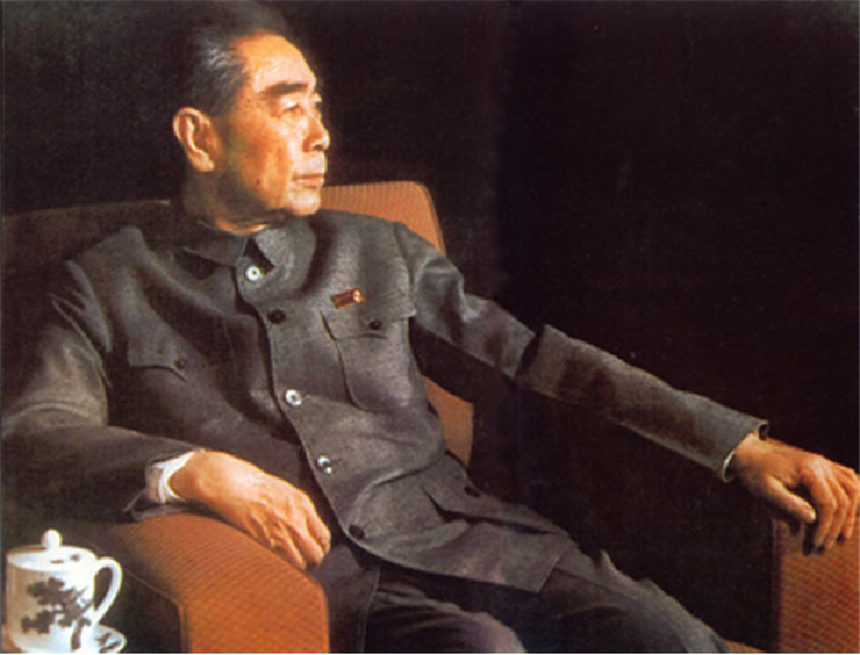

周恩來總理

後來,周恩來陪巴基斯坦總統阿尤布汗參觀萬歷皇陵,陪同的有吳晗等人。從陵墓宮走出來之後,巴基斯坦總統向周恩來豎起大拇指說:「這座地下宮殿有著如此輝煌雄偉的氣勢,中國實在是太偉大了!」周恩來的臉上也流露出興奮之情:「我們北京有十三座陵墓,每一座都長這個樣子。

這時,吳晗接過了周恩來的話題補充道:“明長陵比這裡的規模還要雄偉,如果能夠發掘的話,肯定比現在這裡的規模更宏大,研究價值也要高於定陵。”

但吳晗並不清楚周恩來總理對發掘長陵的態度。 根據有關信件考證,當初中央政府曾經撥付給定陵發掘工程先後共計約39萬餘元,這對於當時的新中國來說可謂是一筆不小的負擔。 由於周恩來總理要從國家全局方面來考慮考古經費的核算,因此後來儘管吳晗得寸進尺還想發掘長陵,周恩來每次都沒有給出明確答复。

1953年,時任北京副市長的吳晗全家合影

有一次,吳晗追問:「我們發掘定陵取得了很大的成果,總理您看什麼時候能夠發掘長陵呢?」

周恩來聽到之後,耐心地詢問道:“你們對發掘長陵的預估資金是多少錢?”

吳晗掐手細算,片刻後匯報了一個大概的數字:“根據我的初步估算,大約要花40萬元。”

這個數字讓周恩來頓時陷入了沉默之中,良久之後,周恩來向著附近的轎車走去。

「總理,您看這發掘長陵的事?」吳晗還是缺乏理解能力,總理剛剛的沉默很明顯是在告訴他,這件事行不通。

周恩來總理晚年畫像

周恩來打開了黑色轎車的車門,看著站在一旁等待指示的吳晗,良久之後,才緩緩吐出一句批示:「我對死人不感興趣。」正因為周恩來的這一批示,明成祖朱棣所在的長陵才得以免遭劫難。

多年後的1968年,吳晗因《海瑞罷官》獲罪,在此之前,他曾經特地見了夏鼐一面。此時此刻,他終於老淚縱橫地向夏鼐承認道:「作銘(夏鼐先生的字),在發掘定陵的這件事情上,你和老鄭的意見是正確的,你們比我看得更遠。骨熊熊燃燒的大火,吳晗的生命也走到了盡頭,1980年,他的昔日好友廖沫沙在他的照片上留下了這樣一句詩,客觀地評價了他的一生:“鬼蜮為災禍已萌,天真猶自笑盈盈;可憐一覺金陵夢,留得身前身後名。