司馬光①

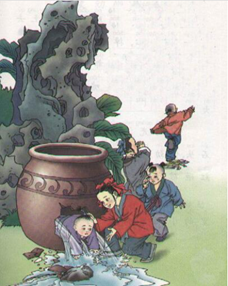

群兒戲於庭②,一兒登甕③,足跌沒水中,眾皆④棄去。光⑤持石擊甕破之,水迸⑥,兒得活。

司馬光砸缸

註:

①本文選自《宋史·司馬光傳》。

②〔庭〕庭院。

③〔甕〕口小肚大的陶器。

④〔皆〕全,都。

⑤〔光〕指司馬光。

⑥〔迸〕湧出。

司馬光(1019-1086)

一、司馬光生平介紹

司馬光(1019年11月17日-1086年)字君實,號迂夫,晚號迂叟,司馬池之子。漢族,出生於河南省光山縣,原籍陝州夏縣(今屬山西夏縣)澇水鄉人,世稱澗水先生。司馬光是北宋政治家、文學家、史學家,歷仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒贈太師、溫國公,諫文正,為人溫良謙恭、剛正不阿;做事用功刻苦、勤奮,以「日力不足,繼之以夜」自詡,其人格堪稱儒學教化下的典範,歷來受人景仰。

司馬光立志編撰《通志》,作為統治者的借鏡。治平三年(1066)撰成戰國止秦的《通志》八卷上覲宋英宗,英宗命設局續修,並供給費用,增補人員。宋神宗即位後,以其書“有鑑於往事,以資於治道”,賜書名《資治通鑑》,並親為寫序。此時王安石在宋神宗的支持下行新政,司馬光竭力反對,與王安石在帝前爭論,強調祖宗之法不可變。神宗命他為樞密副使,堅辭不就。熙寧三年(1070),自請離京,以端明殿學士知永興軍(現陝西省西安市),次年退居洛陽,任西京留守禦史台,以書局自隨,繼續編撰《通鑑》,元豐七年(1084)成書。書成後,司馬光官升為資政殿學士。

元豐八年(1085)宋哲宗即位,高太皇太后聽政,召他入京主國政,次年任尚書左僕射、兼門下侍郎,數月間罷黜新黨,盡廢新法,史稱「元祐更化」。

司馬光執政一年半,即與世長辭,“京師人為之罷市往吊,鬻衣以致奠,巷哭以過車者,蓋以千萬數”,靈柩送往夏縣時,“民哭公甚哀,如哭其私親。死後,宋哲宗將他葬於高陵。追贈太師、溫國公,諫文正,賜碑「忠清粹德」。

二、司馬光的主要成就

司馬光的主要成就反映在學術上。其中最大的貢獻,莫過於主持編寫《資治通鑑》。宋神宗熙寧年間,司馬光強烈反對王安石變法,上疏請求外任。熙寧四年(1071),判西京禦史台,自此居洛陽十五年,不問政事。這段悠遊的歲月,司馬光主持編撰了294卷300多萬字的編年史書《資治通鑑》。司馬光的獨樂園,既是他的寓所,也是《資治通鑑》書局所在地。這裡環境幽美,格調簡素,反映了園主的情趣與追求。其書局在汴京時已奉詔成立,除了司馬光之外,當時的著名學者劉恕、劉攽和範祖禹都參與了書局的工作。其中,司馬光任主編,劉恕、劉攽、範祖禹為協修,司馬光的兒子司馬康擔任檢閱文字的工作。司馬光來洛陽後,便把《資治通鑑》書局由汴梁遷到洛陽。在獨樂園中常住的不僅有書局的工作人員,當時洛陽的名賢如二程、邵雍、文彥博、呂蒙正等也常來此聚會,堪稱是一個學術中心。

《資治通鑑》是我國最大的一部編年史,全書共二百九十四卷,通貫古今,上起戰國初期韓、趙、魏三家分晉(公元前403年),下止五代(後梁、後唐、後晉、後漢、後週)末年趙匡胤(宋太祖)滅後週以前(西元959年),凡一千三百六十三年。作者把這一千三百六十三年的史實,依時代先後,以年月為經,以史實為緯,順序記寫;對於重大的歷史事件的前因後果,與各方面的關聯都交代得清清楚楚,使讀者對史實的發展能夠一目了然。

司馬光著述頗多。除了《資治通鑑》,還有《通鑑舉要歷》八十卷、《稽查》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文學、經學、哲學乃至醫學方面都進行過鑽研和著述,主要代表作有《翰林詩草》、《注古文學經》、《易說》、《注太玄經》、《注揚子》、《書儀》、《遊山行記》、《續詩治》、《醫問》、《涑水紀聞》、《類篇》、《司馬文正公集》等。在歷史上,司馬光曾被奉為儒家三聖之一(其餘兩人是孔子和孟子)。 《訓儉示康》收入高中語文課本。

三、司馬光的六則小故事

我們對司馬光的了解最早可能是在小學語文課本「司馬光」—文裡,這則故事講述了司馬光兒時用石頭砸缸並救出不慎落入甕中的小朋友的故事,說明司馬光從小便機智過人,膽識超群。

作為歷任我國北宋時期的五朝名臣,司馬光更是以淵博的學識為人所稱讚,並於晚年組織編纂了一部編年史通史《資治通鑑》,被稱作我國歷史上傑出的政治家、文學家、歷史學家。

司馬光何以取得如此輝煌的成就,他的靈魂深處又有什麼樣的思想支撐著,透過以下他從小到老的六則小故事,我們或許可以窺見到他形成偉大人格的脈絡。

(一)剝胡桃

司馬光五、六歲的時候,有一次他拿了一隻青胡桃,請他姊姊幫忙剝掉胡桃的皮,姊姊忙了半天也沒有剝下皮,就生氣地走開了。

一會兒後,家裡的女傭過來,知道司馬光想吃胡桃,就舀來一碗開水,把青胡桃放進水裡。胡桃經開水一泡,很容易皮就剝下來了。司馬光的姊姊從裡屋出來,看見他在吃胡桃,就問胡桃皮是誰剝的。司馬光說:“當然是我剝的,我想了個辦法,用開水一泡,這皮就剝下來了。”

就在這時,司馬光的父親走進屋來,嚴厲地訓斥說:「你這孩子,怎麼能說謊話?」原來,女傭替司馬光剝胡桃皮的情景,恰好被父親在窗外看得一清二楚。

司馬光知道自己錯了,馬上低下了頭。從此,他牢記父親的教誨,老實做人,再也不說謊了。

(二)制警枕

司馬光從小讀書刻苦勤奮,他覺得自己記憶力不行,背課文記生字總是沒有別人快,就暗自說:「讓我下苦功,來增強記憶力吧。」於是,他試著對課文多念多背,別人背兩遍三遍,他要背五遍六遍。

這樣一來,時間就不夠用了。放學後,也得擠出時間來讀書。特別是晚上,玩耍一陣後,他便讀起書來,這一讀,讀得很晚。到第二天,還要早早起床,進行晨讀。由於晚上睡得遲,他常常睡過頭,耽誤了早上讀書。

“用什麼辦法來解決這個問題呢?”

他想讓母親來喊醒自己。但母親心疼他,不想讓他讀書讀得這麼苦。

有一天,司馬光看見後院一段圓木頭,靈機一動,心裡想:“有辦法了!”

司馬光把圓木頭擦乾淨,放在床上當枕頭。他枕著圓木頭睡,一翻身,圓木頭就滾動,把他吵醒。這樣,他就不會睡過頭了。

有一天,媽媽在床上發現了這根圓木頭,正想扔掉,司馬光說:“母親,千萬不要扔,這是我的警枕。”

母親聽他一解釋,感動地說:“孩子,用功讀書是好事,但也不要累壞了身體呀!”

司馬光回答:“母親放心,孩兒不是小傻瓜,不會累壞身體的。”

由於發奮學習,司馬光15歲時已無書可讀了。長大後,他當上宋朝大臣,主編了著名的編年史書《資冶通鑑》。

(三)亦敵亦友

司馬光與王安石是故友,他們「十有餘年,屢嘗同僚」「遊處相好之日久」「平生相善」。他們都蒙受過歐陽修的教誨和舉薦,又同與梅堯臣結為忘年之交。在他們各自的文集中,迄今仍保留著許多互相唱和的詩賦。

二人個性迥異,又持不同政見。在廟堂之上,司馬光和王安石是死對頭,彼此都認為對方的執政方針荒謬至極。所以在爭奪權力的過程中,兩人絲毫都不客氣,用各種手段,向對方痛下殺手。抗爭的結果是王安石獲勝,司馬光從宰相寶座上被趕了下來。王安石大權在握,皇帝詢問他對司馬光的看法,王安石大加讚賞,稱司馬光為“國之棟梁”,對他的人品、能力、文學造詣都給了很高的評價。正因為如此,雖然司馬光失去了皇帝的信任,但是並沒有因為大權旁落而陷入悲慘的境地,得以從容地“退江湖之遠”,吟詩作賦,錦衣玉食。

正所謂「三十年河東,三十年河西」。憤世嫉俗的玉安石強力推行改革,不僅觸動了皇親貴冑的利益,也招致地方官的強烈不滿,朝野一片罵聲,逢朝必有彈劾。皇帝本來十分信任王安石,怎奈三人成虎,天天聽到有人說王安石的不是,終於失去了耐心,將他就地免職,重新任命司馬光為宰相。

牆倒眾人推,破鼓萬人捶。王安石被罷官,許多言官就跳將出來,向皇帝告他的黑狀。一時間訴狀如雪,充盈丹樨。皇帝聽信諦言,要治王安石的罪,徵求司馬光的意見。很多人都以為,王安石害司馬光丟了官,現在皇帝要治他的罪,正是落井下石的好時機。然而司馬光並不打算做壓死駱駝的最後一根稻草。他懇切地告訴皇帝,王安石憤世嫉俗,胸懷坦蕩忠心耿耿,有古君子之風。陛下萬萬不可聽信諦言。皇帝聽完司馬光對王安石的評價,說了一句話:“卿等皆君子也。”

君子和而不同。在以中央集權為特徵的我國封建政治史上,政治權力機構內部分歧與爭論一旦升級,雙方便多結為夙怨,甚至必欲將對手置之死地而後快。至於持不同政見而又互相禮遇或友善相處者,可謂風毛麟角而已。

(四)恭敬兄長

司馬光與哥哥司馬旦兄弟倆的感情特別好。當司馬光退居在洛陽的時候,每次返鄉探親,總會探望兄長。當時司馬旦已經八十歲了,而司馬光也年事不小,但侍奉兄長就如同事奉父親一樣地盡心盡力。尤其老人家體質贏弱,消化不佳,為保康健常需少量多餐,故照顧頗為費神。所以每當吃完飯不久,司馬光總會親切地問候:「您餓了嗎,要不要再吃點東西?」幾乎是時時刻刻地關注,就如同照顧嬰兒般地無微不至。

當季節的交替,氣候極為不穩,老人最怕的是著涼。所以天氣稍稍轉涼,司馬光就常常輕撫著兄長的背,並關切地問道:「衣服會不會太薄,會不會冷?」隨時都注意到哥哥的衣服是不是足夠保暖。日日噓寒問暖,兄弟間的情懷自然流露,這是何等地溫馨感人。對於兄長司馬旦,司馬光是恭敬到了極處,也愛護到了極處,所謂「友愛至極,無以復加」。

諺語說:一回相見一回老,能幾時為弟兄。司馬光將兄弟間真摯的友愛做到了極致,傳為古今的美談。

人的一生,和兄弟姊妹相處的時間,往往超過父母,故應該彼此互相提攜照顧,正所謂是「同氣連枝,骨肉相連」。兄弟間真摯的友愛,是多麼地彌足珍貴,我們應當更加珍重愛惜。

(五)老年賣馬

司馬光在年老的時候,日子過得比較緊。有一次,家裡沒有錢用,他吩咐一位老兵把他相伴多年的坐騎──一匹老馬牽到市場賣掉。老兵臨走時,司馬光叮嚀道:「這匹馬曾犯有肺病,要是有人買馬,你要據實告訴人家。」老兵私下笑他遷腐,卻不能理解他對人誠實的用心。司馬光竟然如此真誠,這在一般人看來,簡直是不可思議的。

(六)家風優良

司馬光的兒子司馬康,也繼承父親之志,自幼就聰穎過人、勤奮好學,不僅學識淵博,更通曉經史,又以嚴謹的治學態度和深厚的史學功底,參與了父親《資治通鑑》的編篡工作。侍奉父母極為孝順的他,在母親過世之後,悲痛至極,三天三夜都滴水不進,哀痛逾恆,完全看到司馬光的風範。司馬康為人恭敬謹慎,不苟言笑。在路上,人們見到他溫文的舉止和脫俗的內涵,即使不認識他,也知道他一定是司馬光的兒子。因為深厚的學問與嚴謹的家風,薰陶了他非凡的氣宇。他能如此優秀,都與父親的教誨息息相關。

透過這六則小故事,我們從中可以感受到司馬光淵博學識之外高尚的品德、深厚的涵養和嚴謹的家風,這一切都是因為司馬光從小受到很好的家庭教育,形成了「少成若天性,習慣成自然」的本性。對於我們後人,司馬光身上值得學習的東西實在太多太多了。