1952年,北京上演傳統京劇《金缽記》,也就是我們熟悉的《白蛇傳》,演出後受到各界人士的一致好評,有人卻在《人民日報》上發表文章,說此劇混淆概念。

文中抽出戲裡法海和許仙的一句對話,批評作者沒有劃清被壓迫者和壓迫者的界限,完全是在替反動派唱頌歌。

此文一出,許多文藝老將說此人幼稚可笑,作者卻不以為然。不僅沒有責怪編劇,還認為編劇很有才華,並用自己的人脈提攜了這位青年。

這個劇本的作者便是田漢,他的才華至今為人贊同,他的為人至今被人傳誦,只是很多人不知道,一心為國才華橫溢的田漢,在感情經歷了無數波折。

他一生娶了四個妻子,要么早死,要么離婚,最後一位雖和她恩愛二十年,但也先他而去,導致他死時身邊一個人都沒有。

1898年3月,田漢出生於長沙東鄉茅坪田農戶家庭,原名壽康,乳名「和兒」。父親是遠近聞名的廚師,母親在家操持家務,日子雖苦,倒也過得去。

田漢六歲開始上私塾,主要讀些四書五經之類的傳統書籍,這讓他不僅有了深厚的文字功底,而且還擅長對對聯。

有一次上課,先生為了考學生,出了一副對聯:一筒篾黑的白炭,田漢想起自己當午餐的兩條黃瓜,立刻對道:兩條溜青的黃瓜。

老師一聽,大為讚賞,田漢的名聲就這樣傳了出去,漸漸傳到當地的楊督學耳中。這楊督學不信這小孩會對對子,故意跑來刁難田漢。

他出的上聯是:田家之子,聰明伶俐,頭頂牛屎。田漢一聽,不急不躁,搖頭晃腦一番後,說出一副下聯:縣府督學,正直無私,身披羊皮。

如此機智的回答,一時之間成為了佳話。

田漢9歲時,父親過世,母親帶著他和兩個弟弟寄居到果園鎮的舅父家裡,主要靠母親紡紗織布維持生計。

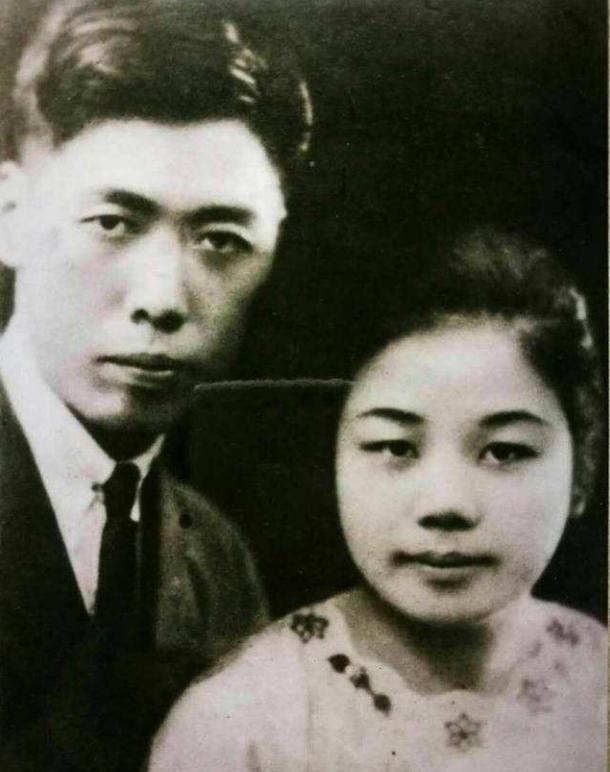

田漢小時候身體很不好,母親聽人說當和尚可以免災,跟田漢商量以後去當和尚,他也沒反對。但到了舅父家後,看到表妹易漱瑜,他一下喜歡上了清新脫俗的小表妹。

田漢立刻跟母親說,我不要做和尚,長大後要娶表妹。從那以後,他有好東西就送給表妹,表妹也喜歡跟他一起玩,兩人的感情越來越好。

果園鎮是當時有名的戲劇窩子,不管是湘劇、祁劇,還是,皮影戲、木偶戲等,所有傳統戲劇都經常上演。

舅父喜歡他,便常帶著小田漢出去玩。每逢廟會,田漢就跟著舅父去看戲,最初看的都是皮影戲。那些幕後栩栩如生的彩人和小動物,總是讓他如痴如醉,這就是田漢接觸戲劇的起點。

隨後,田漢又開始看木偶戲、花鼓戲等傳統戲劇,常被戲劇裡面浪漫的愛情故事和英雄行為所感動,也從心底佩服演員的精湛表演。

與其他小夥伴不同的是,田漢不只愛看戲,看完之後還愛講。每次看完戲後,他總是比劃著說給其他小夥伴聽,講著講著,就模仿演員表演起來。

有一次,他看完《西廂記》,回來模仿表演給大家看,把周圍的人一下子看呆了。大伙的認可,讓田漢更加大膽,甚至開始改編皮影戲。

另外一方面,戲看多了,他也開始有了獨立的思考,他看到戲中有些英雄隱居,就在想,如果英雄都隱居了,誰來救這些窮苦人家呢?

田漢後來為革命拼命奔波大半生,或許就是源自兒時對這個問題的思考。

11歲時,田漢考進長沙一所高校讀書,聽說了黃花崗起義失敗的消息。他與三個同學為紀念這次起義,用「英、雄、懷、漢」作為自己的名字,田漢的名字由此而來。

1912年,田漢考入長沙師範學校讀書,因為家庭貧困,他買不起被褥蚊帳,校長徐特立知道後,立刻給田漢買齊了生活用品。

1916年,田漢讀書中途回家,聽說表妹要嫁人了,心裡特別著急,於是去找表妹問個究竟,他可是早就跟表妹定了終生,也已經獲得了舅父的許可。

原來,舅父雖然同意他們的婚事,舅母卻覺得田漢家太窮,於是趁他在外讀書,私自給表妹找了一戶好人家。田漢求舅母無用,於是決定跟易漱瑜直接私奔。

不過,他們沒有盲目流亡,而是先找了在上海工作的舅父。舅父於是給了女兒一筆錢,讓他們一起去日本留學。就這樣,田漢和未婚妻到了日本。

在日本,他閱讀了大量文藝書刊,了解了歐洲近代劇,也參加了很多文藝報告會,看劇自然是家常便飯。

日本早期的文藝運動給了他很大的啟發,他開始嘗試劇本,寫了一段時間就成了圈內有名的編劇,不僅能養活自己和家人,還經常招待朋友。

那時候,在日本留學的學生很多,大家常到他家來聚會,郭沫若、蔡元培、洪深、徐悲鴻、章伯鈞、傅斯年……都是他家的常客,這段經歷讓他在中國的文藝圈出了名。

可惜,易漱瑜並不愛讀書,她的目的就是跟田漢在一起,可那時候,田漢每天忙著讀書,寫劇本,召開聚會,自然沒有多少時間陪易漱瑜。

時間久了,易漱瑜心裡難免失落,當時兩人分開居住,易漱瑜就更孤單了。鬱達夫知道他們兩人的狀況後,曾經調侃田漢,居然「睡在未婚妻身邊讀聖賢書」。

到日本第二年,兩人聽到了舅父被殺的消息,田漢立刻跟易漱瑜完婚,發誓一生守護易漱瑜,易漱瑜的心自此安定下來。

因為出生書香世家,易漱瑜也頗有才情,兩人回國後,一起創辦了《南國》半月刊,那一段時間,應該是田漢最幸福的時光,夫妻和睦,創作也迎來豐收期。

接著,二人有了一個兒子,可惜易漱瑜生孩子時不幸落下病根,一直沒怎麼醫治。當時二人經濟也不是很好,外加田漢經花費巨資看戲,兩人對這個病都沒怎麼在意。

後來,易漱瑜的病越拖越重,田漢一心創作和看戲,沒有時間和精力照顧她,便把她送回了老家。直到易漱瑜病入膏肓,田漢才匆匆趕回了老家。

再見易漱瑜時,她已病至奄奄一息,最後死在田漢的懷中。臨死前,易漱瑜不放心田漢和兒子,就讓田漢娶自己的閨蜜黃大琳為妻。

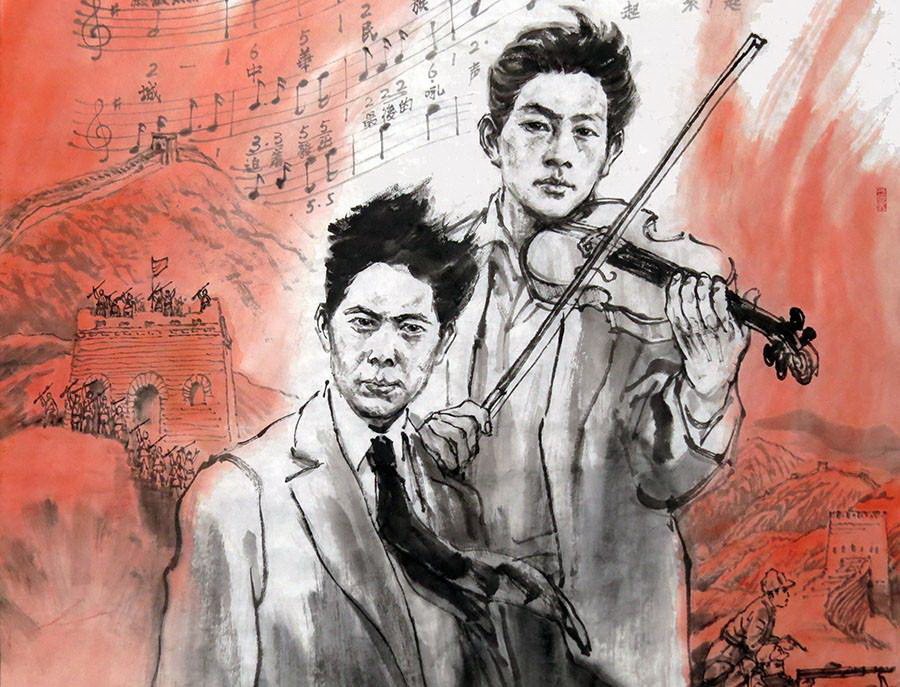

1925年,《南國》期刊因為易漱瑜的去世而停刊,田漢萬分悲痛,後來經常回憶,《南國》記錄了他的美與愛、他的violin和rose(小提琴與玫瑰)。

那一年,上海新少年電影公司聯絡田漢,想把他的劇本《梵峨璘與薔薇》拍成電影,田漢從此進入電影界。

梵峨璘是小提琴的意思,代表藝術,薔薇也就是現在的玫瑰,代表愛情,這部劇的主題就是藝術家的命運。此後,田漢的劇本主題都是藝術家的命運,已經寫了半個多世紀。

依照前妻的安排,田漢娶了黃大琳,但兩人沒有感情基礎,田漢又始終忘不了易漱瑜,兩人的感情從一開始就不太和諧。

恰好在這段時間,另一個女人闖入了田漢的生活,他是田漢的第三任妻子林維中。

易漱瑜死後,田漢寫了很多悼念妻子的詩文,他曾經公開寫道:「生平一點心頭熱,死後猶存體上溫。應是淚珠還我盡,可憐枯眼尚留痕。 」

如此淒婉的語句,打動了無數讀者,其中就有林威中。

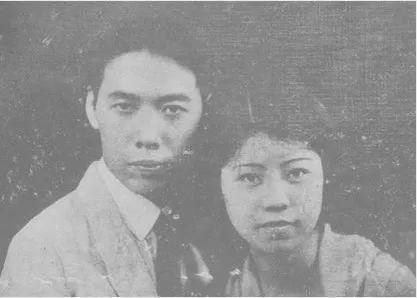

彼時的林維中,因為躲避家庭包辦婚姻在南洋教書,看到田漢的悼妻詩後,出於同情給田漢寫信,說自己願意幫他照顧家人。

當然,那時的她,並不知道田漢已經再婚。

林維中的信打動了田漢,馬上提筆回信,還寄去了自己的照片。隨後,林維中也寄來了自己的照片。

在你來我往的書信中,二人的感情迅速升溫。三年後的夏天,兩人在上海第一次見面。

一個風度翩翩,一個風華正茂,兩人一見鍾情。彼時的田漢,正在籌錢創辦南國藝術學院,林威中立馬支援了500元。

這次見面,林維中對田漢的痴迷程度更進一層,她自己坦言,如果田漢說桌子是方的,她一定會跟著田漢說桌子就是方的。

1929年,田漢跟黃大琳離婚,同時跟林維中商定,等她回國就完婚。只是這話沒說多久,另一個女子又闖入田漢的生活。

當時,田漢在上海已經很有名氣,他創作的舞台劇也迷倒了許多觀眾,很多學生慕名而來向他學習,其中不乏才華卓著的女學生。

有一天,一位女學生拿了一本小說《莫斯科》向她請教。這位女子風姿綽約、氣質逼人,尤其是眉宇間透露出的英氣,給田漢留下了深刻的印象。

看了她的小說手稿後,田漢禁不止被她的才情傾倒,連稱此作品無與倫比,而這位女子同樣仰慕田漢,二人開始了交往。

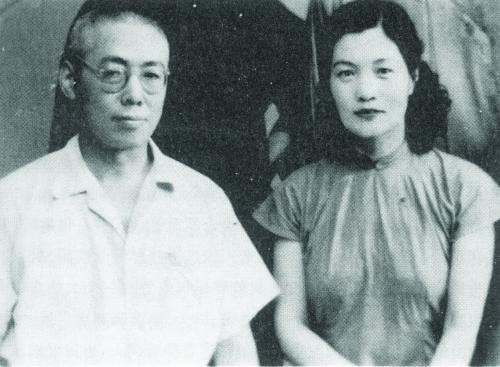

這便是田漢的第四任妻子安娥。在田漢的四個妻子中,安娥不僅最有才,經歷也最傳奇。

他們的見面帶著傳奇色彩,當時安娥剛留俄回來,成了一名中共地下黨,接觸田漢是為了爭取田漢。

在兩人的交往過程中,田漢逐漸接受了進步的左翼思潮,兩人的心靈越來越接近,愛情自然而然地產生了。

而當時的林維中雖然還在與田漢通信,但思想早已跟不上田漢,加上這時的林維中提出了讓他還那500元錢,田漢的心頓時涼了。

在安娥的影響下,田漢的劇本主題開始轉變,從以前的藝術家命運轉變為社會問題。他們一起改編了《卡門》,直接在劇中召喚人們群眾參加革命。

這樣的戲劇自然遭到反動當局的查封,田漢被迫隱居。那段時間,安娥和田漢經常在一起探討劇本,終於在一個雨夜完成了靈與肉的結合。

安娥隨後懷孕,這本是件好事,但這時林維中正好回來逼婚。處於兩個女人中的田漢,萬分痛苦,聲稱婚姻如套在脖子上的繩索,大大限制了自由。

還好安娥是革命女子,不會在感情上糾纏,她大度地對林維中說,我不要家,你和他結婚吧!

與田漢分開後,安娥生下了孩子,送到鄉下給母親撫養,還騙田漢孩子死了。隨後,她把所有的熱情都投入革命中,在工作上與任光產生了感情。

與任光結婚後,夫妻合作創作了《漁光曲》,迅速火遍上海灘。任光後來到歐洲留學,兩人友好分手。

但在安娥的心中,田漢始終是無法刪除的記憶。同樣,對於田漢而言,安娥也有著不可取代的位置。

1931年11月,林維中生下了女兒田瑪琍。而他與安娥的兒子田大畏,也是出生在那年的8月。只是,因為母親的不同選擇,兩個孩子出生後的命運完全不一樣。

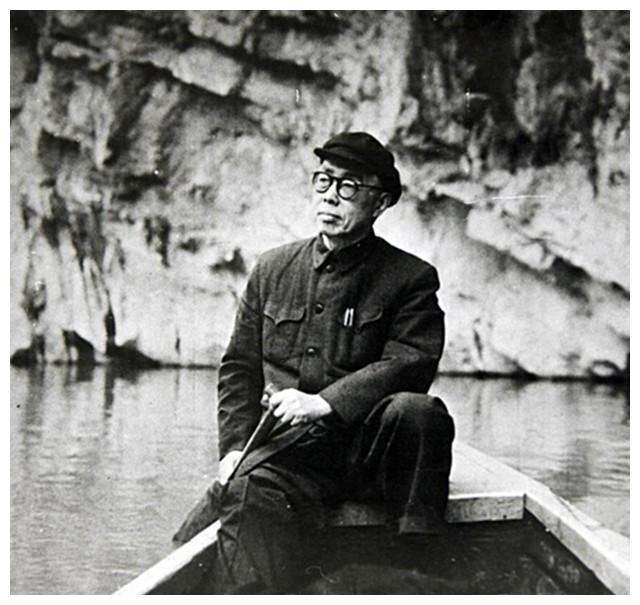

1935年,田漢改編的《風雲兒女》上映,劇中的主題曲就是由田漢作詞聶耳作曲的《義勇軍進行曲》,這首後來被定為國歌的歌曲,一下成為了當時的流行抗戰歌曲。

在這一年的春天,田漢因為參與左翼運動被捕,並被押送南京,林維中四處找人營救,並帶著女兒去監獄探望。

田漢特別感動,立刻寫下《寄婦》詩:“事到高潮翻覺定,人因患難倍相親。衾香枕軟何勞羨慕,每憶蘇菲白發生。”

在監獄中,田漢常聽到看守們吟唱《漁光曲》,頓時勾起了對安娥的思念,於是寫下了《獄中懷安娥》:「欲待相忘怎忘得,聲聲新曲唱漁光。

這句詩被林維中知道後,嫉妒的怒火頓時在心中燃燒,想想自己與田漢同床共枕十年,還是無法抹去安娥在田漢心中的影子。

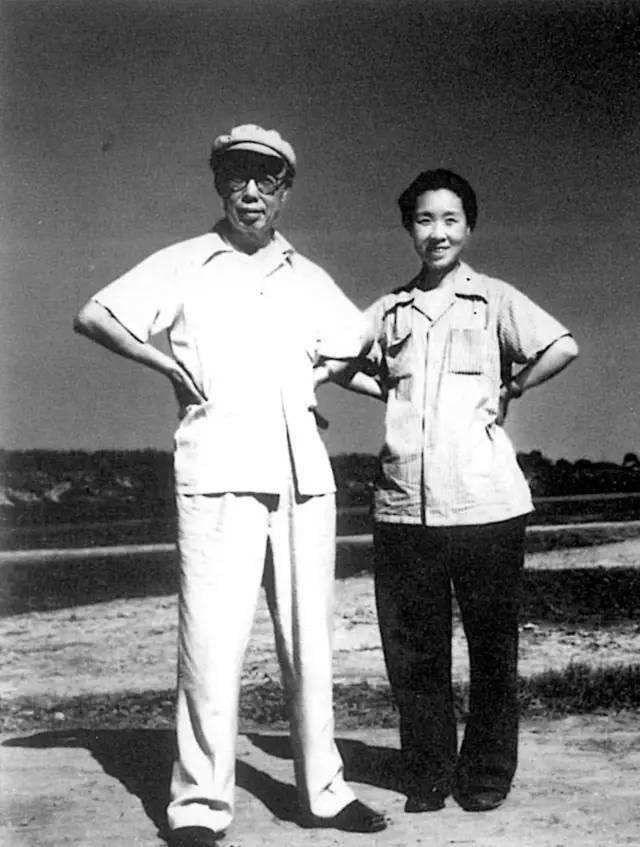

1937年,田漢出獄後回到上海,林維中出於嫉妒,也為著他的安全,再也不許他為抗日奔走了,二人的感情開始出現裂痕。

上海淪陷後,田漢啟程去武漢,在火車上意外遇到安娥,得知他們的孩子還在,並且已經長到六歲,二人相擁而泣,埋在心底的感情再度復甦。

到武漢後,兩人再次並肩戰鬥,組織劇團,寫劇本,既是同志、戰友,也是親人。只可惜,林維中馬上追來,見到安娥便大吵大鬧。

當時的田漢,對兩邊都割捨不下,他愛安娥,但也愛與林維中的女兒,同時也感謝林維中那麼多年的陪伴。

他天真地想,只要不離婚,兩邊都不用得罪。安娥自然不計較,林維中卻一萬個不願意。

後來,田漢與安娥去台灣遊玩,林維中隨後趕到,田漢為了避免爭吵,帶著安娥躲開了林維中。林維中越發怒火中燒,心想你們不讓我好過,我也不讓你們好過。

她在台灣《新生報》給田漢寫了一封公開信,同時見報的還有《安娥致洪深的信》和《林維中駁安娥致洪深的信》,文章一出,兩岸輿論嘩然。

事到如此,田漢終於明白,兩邊共存絕不可能,於是跟林維中提出離婚,林維中卻以愛他為由堅決不同意。

絕望中,田漢只好用錢買斷,最終,林維中獲取500萬贍養費而離婚。但林維中還是不甘心,她逢人便投訴田漢,甚至張貼傳單譴責他與安娥。

正所謂愛之深恨之切,她見文藝界人士不搭理她,乾脆跑到田漢住處,燒文稿,毀藏書,讓田漢苦不堪言。

一時之間,關於田漢的傳言遍布大街小巷,田漢不得已,只得發表萬言字的《告白與自衛》,希望大家明白真相。

幸好田漢與安娥,經歷重重艱難最終走到了一起,二人結婚後,一起度過了20多年的光陰。 1956年,安娥在工作中不幸跌倒,自此癱瘓在床。

1968年,田漢在文革中含恨而死,當時的安娥還不知情。她知道田漢的死訊以後,7年後也在唐山大地震後北京的混亂中離世。

1979年11月,遲到了11年的田漢追悼會在北京八寶山召開,文藝界人士紛紛到場,田漢的兒女也相繼來到。

大家正沉浸在痛苦中,突然聽到「哇……」地一聲痛苦,抬眼一看是個白髮婦人,原來是已至暮年的林維中。

她淒慘地哭訴著,我曾見過你失去她後的失魂落魄,卻不見你失去我有半點傷心,我恨你,怨你,但永遠放不下你。

許多知道他們經歷的人都在場,目睹這一幕紛紛搖頭,原來,田漢死了十多年,林維中依然沒有放下當年的愛與恨。

不過,她的這一聲痛哭,也為田漢與幾個女人的愛恨情仇畫上了句號。

多年後,田漢的兒子如此評價父親:我父親成也在太重情,敗也在太重情。

是啊,戲劇家若不重情,如何寫出千古絕唱,可戲劇家太重情,所見所遇人眾多,感情豈可武波折?人生終是難兩全。

{不}—end—{/否}

{不}

作者|伊蘭微微

{不}

責編|沐陽

{不}

排版|李一可

往期推薦:

郭婉瑩:上海灘最後的貴族,歷經半生苦難,依舊優雅體面過餘生

{不}

帥小夥放棄清華去特戰隊,放假回家,母親看到他的手嚇哭了