“人們稱我為心理學家。不對,我只是最高意義上的現實主義者,即描繪人的心靈的全部深度。”

《陀思妥耶夫斯基文集》總 序(節錄)

文 | 陳燊

在俄國的文學殿堂上,居於前列的詩人或作家幾乎都是殉道者。拉季謝夫、普希金、萊蒙托夫、赫爾岑、奧加遼夫、屠格涅夫、薩爾蒂科夫-謝德林、柯羅連科:他們的命運是自殺、遭殺害、囚禁、貶抑、流放、流亡,最幸運的(如別林斯基)也是以早死而免陷囹圄。列夫•托爾斯泰雖因其聲望而倖免,但也受秘密監視,以至被革除教籍,列為教會定期詛咒的對象。在這部文禍史上,陀思妥耶夫斯基的身影顯得十分突出。他和後來的車爾尼雪夫斯基一樣,被判死刑,臨刑前才傳來沙皇的赦免令--改處服苦役後再當列兵或流放。如果車爾尼雪夫斯基忠貞不屈,成為「文學界的普羅米修斯」(普列漢諾夫語),那麼,陀思妥耶夫斯基雖則不惜妥協,仍被秘密監視終身。政治上的這些迫害,給他的世界觀以巨大震盪。人們稱他為「殘酷的天才」(尼•米哈伊洛夫斯基語)或「病態的天才」(盧那察爾斯基語),我認為他乃是被扭曲了的天才。

費奧爾多•米哈伊洛維奇•陀思妥耶夫斯基(1821—1881) 出生於軍醫家庭。父親因晉升八級文官,獲得貴族身份,併購置了兩個小田莊。這是一個暴躁任性、專橫冷酷的人。他的妻子瑪•費•涅恰耶娃(作家的母親)善良賢惠,因不堪他的嫉妒和折磨,很早去世。而他自己,據說因虐待田間的農民,在田間被他們聚毆致死(一說可能是被毆打後死於中風)。

費奧爾多雖然愛好文學,但因父命難違,於一八三八年一月進入軍事工程學校唸書。當時他就耽於思考,在那時致兄長米哈伊爾的信中可以看到他已在思考人生意義。他因為當時只能“無休止地過閒適的生活”,而感到“活著而沒有希望是可悲的”。這是一個早就嚮往衝霄高舉的少年的煩惱。在信中他也表示嚮往自由:「我只有一個目標:自由。為了它我可以犧牲一切」。也就在此信中他還寫道:「人是一個秘密,要識破它,如果我一生都在猜度這個秘密,那你也別說浪費時間。我正在研究這個秘密。因為我要成為一個人。

陀思妥耶夫斯基的愛好始終是文學。在幼時,他就間接直接接觸到俄國文學和西歐文學。現在在學校裡,於夜闌人靜之際,他如飢似渴地閱讀西歐文學,同時開始寫作。

畢業後,他被分配到“軍事工程繪圖處”,對此工作他感到索然無味。他堅信自己「是一位詩人,而不是工程師」。翌年便呈準退役,專心致志於文學工作。他早期曾受感傷主義影響,但更醉心於浪漫主義,在工程學校寫的兩個悲劇片段,就是浪漫主義的習作(沒有保留下來)。此時,即退休後,他翻譯並發表了巴爾札克的小說《歐也妮•葛朗台》。有的評論者認為,這意味著他轉向現實主義。實際上,早在一八三八年八月九日他致兄長的信中,就談到自己幾乎讀完巴爾扎克全部作品,讚歎“巴爾扎克偉大”,說他筆下的人物性格是「全世界的理智的產物」。可見,陀思妥耶夫斯基之所以閱讀巴爾札克的作品,是透過研究性格及其在「人的心靈」中的形成來研究「人和生活」。他的轉向寫實主義,是他醉心於學習巴爾札克的結果,而翻譯《歐也妮•葛朗台》只是其表現之一罷了。此後不久,他就寫出了處女作《窮人》。

木匠胡同中的陀思妥耶夫斯基雕像

(位於俄羅斯聖彼得堡的先納亞廣場附近)

《窮人》寫成後,由他的同學、初露頭角的作家德•格里戈羅維奇(當時與他居住在一起)把稿子送給出版家、詩人涅克拉索夫。後者十分讚賞,當天晚上他與格里戈羅維奇津津有味地輪流把這部長達七印張的小說稿一口氣讀完,拂曉時便一起去看望作者。隨後涅克拉索夫又帶稿子去見批評家別林斯基,並且說「又一個果戈理出現了!」別林斯基也是一口氣讀完,讚許這位年方二十五歲的作家為“天才”,當這位作家翌日去拜訪他時,他又預言作者會成為“偉大作家”。別林斯基是當時俄國批評界的權威,受到他的激賞,陀思妥耶夫斯基確是受寵若驚。他晚年回憶說:「那是我一生中最美好的時刻。」這顆新星就這樣迅速而璀璨奪目地出現了。

當時俄國文壇,普希金與萊蒙托夫都已去世,而包括像屠格涅夫那樣的後起之秀,也才閃現微弱的光芒。果戈理則是文苑中的宿將和盟主,成為“另一個果戈理”,真是超逸群倫,大大出乎陀思妥耶夫斯基本人意料:“難道我真的如此偉大? 」可是,面對一片讚揚聲,他未免有點陶醉,未免自視過高,甚至說別林斯基等人發現「我遠遠超過果戈理」。據女作家阿•雅•巴納耶娃說,他過分自負,以致別林斯基周圍的文學家「在閒聊中用帶刺的話」來刺激他,其中屠格涅夫還寫了冷嘲熱諷的打油詩《贈陀思妥耶夫斯基》。陀思妥耶夫斯基無法忍受他們前恭後倨的態度,時常與他們爭論。加深這種裂痕的是他以創新自賞的小說《化身》(舊譯《雙重人格》或《同貌人》等),沒有得到別林斯基的應有評價。這裡的問題在於他們文藝觀的不同,他們對文學使命看法的不同。別林斯基要求文學藝術反映社會生活,揭露社會矛盾,從而促進、推動社會的改革和發展,而當時的陀思妥耶夫斯基則首先追求藝術上的創新——致力於人物內心的發掘。這種傾向在《窮人》中已是他的著重點,及至《化身》,尤其是後來的《涅托奇卡•涅茲萬諾娃》則更為突出,因此別林斯基逐漸對他感到失望。往後的發展,更顯出他和別林斯基在社會思想上的重大分歧:一個是基督教和空想社會主義的信徒,另一個是激進的、羅伯斯庇爾的崇拜者。因此,不久,他就和別林斯基周圍的文學家以至批評家本人絕交了。

此後,他的命運發生了悲劇性的「突轉」——由順境轉入了逆境。

…………

陀思妥耶夫斯基作為十九世紀現實主義殿軍之一,並沒有像列夫·托爾斯泰那樣活到兩個世紀之交,但卻得風氣之先,預示了二十世紀現代主義文學的到來。絕非偶然,他被許多現代主義作家們奉為“導師”,他的小說則引起他們的強烈共鳴。不過,具體說來,他們所共鳴、接受或吸收的東西各不同,見仁見智,因人而異。有的只是細枝末節,例如:普魯斯特欣賞的似乎是構成他的創作魅力的“單調重複”的特色:如納斯塔霞和格魯申卡“表情神秘莫測”“可愛的面貌會風雲突變”,雖“千變萬化”仍然是“同一種女子”;還有《罪與罰》中的“兇殺之屋”與《白痴》中“陰森的兇殺之屋”,兩者同樣“妙不可言” 。有些作家則觸及思想內容。例如,紀德激賞的是善惡同一,對立情感的共處和「同步性」。卡夫卡深切同情的是其體現非正義的、與人敵對的社會中的個人的存在,以及孤獨感和異化感;他的《變形記》受到《地下室手記》的啟發。加繆共鳴的是其作品中提出“荒誕的問題”,而且如果說加繆青年時喜愛伊万違抗上帝,那麼他後期則是肯定這位“導師”拒不接受(為社會正義而鬥爭的)革命手段。薩羅特引為同調的是其寫人物的“一種傾向”;把“有血有肉的人的'類型'”轉變為“簡單的概念性等東西,帶有某些尚未挖掘出內心狀態的人” ……凡此種種,可說是各取所需,出發點是各自的文藝觀點或政治觀點,有的是削足適履,為自己的創作流派張目。不過,依我看來,這位「導師」之所以得到他們公認,主要還在於與他創作中存在著他們思想上和美學上共同喜愛的東西。

《罪與罰》中出現的「C巷」附近的乾草市場

「七月初,酷熱蒸人,傍晚,有個青年走出自己的斗室——這是他向C 胡同的二房東轉租的。他來到街上,然後慢騰騰地、彷彿猶豫不決地朝K橋方向走去。

首先,在思想方面,陀思妥耶夫斯基被稱為俄國“最突出的存在主義者”,被看作列·舍斯托夫和尼·亞·別爾嘉耶夫“精神上”的父親。美國的考夫曼在其專著《存在主義》一書中把他列為存在主義先驅之一。這些看法顯然言過其實,但陀思妥耶夫斯基與存在主義確實有思想上的連結。最主要的是:他不只像存在主義者那樣提出人在世界上的命運、人的生存的意義、個人和社會的衝突等問題,他所認為的解決的方法也相當近似。如所周知,按照啟蒙思想家與十九世紀主要思想家的人道主義觀念,個人的命運是透過社會、國家、人類的利益的三棱鏡來觀察的,人的存在的意義、人生的意義是同社會福利和社會發展的目的相連結的。陀思妥耶夫斯基則認為,在歷史進程中如果不考慮個人的命運,那麼歷史也不可能有其意義和目的。他要求以單一人的命運來衡量社會進步是否合乎人道。他沒有考慮到,社會進步固然不應忽視每一個人的命運,但問題是:當二者(如在社會革命中)發生矛盾時應該重視的當然首先是大多數人的命運。而陀思妥耶夫斯基卻認為首先考慮的應是個人的命運(上文有關「叛逆」一章的關於建造一座造福人類的大廈的見解,就是一個例子)。這同存在主義者把個人和集體、社會完全對立固然有些距離,但相去是不遠的。存在主義對現代主義作家有很大影響,而個人和社會的對立則幾乎是現代主義作家的「共識」。因此,陀思妥耶夫斯基這種想法是讓現代主義作家感到親切的。

他的作品中最受現代主義作家所推崇的應推《地下室手記》。這不僅因其中極端自我中心主義對他們說來頗有「先獲我心」之感;還有「既非小人、又非君子」的「地下室人」符合他們的「人」的觀念。這個「非主角」(「集合了一些非主角特質」)又為現代主義者破壞性格開闢了道路。而繼這個展示心靈「地下室」的序曲之後的他的創作,主要是在其雙重人格的人物身上,更進一步窺視內心世界的黑暗深淵,對此,現代主義者是如何嘆為觀止,維·吳爾夫說得十分生動而且具有代表性。她形像地而又不無誇大其詞地說,陀思妥耶夫斯基筆下「受折磨的」靈魂「談論、揭露、懺悔,從肉體和神經的傷口中把我們心底的沙灘上蠕動著的難以辨認的罪惡抽曳”;又說,他的人物“同時是惡棍又是聖徒”,“行動既美好又卑鄙”,而且“我們慣常所說的那種善惡之間明確的界限是不存在的。現代主義者筆下人格分裂的人物也是以這個模式寫成並依照這種觀點來理解的。與此有關的是,批評家瓦·雅·基爾波金說:陀思妥耶夫斯基的人物“為了檢驗思想所從事的一次'犯罪'、'試驗',並不帶有刑事的或慈善的本質」;從拉斯柯尼科夫起,他使人物們成為「不是在刑事的意義上而是在哲學的意義上」的「罪人」。這種解釋不無依據,但不免誇大。雖然基爾波金這裡不是指彼得·韋爾霍文斯基、斯麥爾佳科夫,也不一定是指斯維裡加洛夫、斯塔夫羅金(殺死跛女人等),然而,就是拉斯柯尼科夫的殺高利貸者,從其第一動機(不是拿破崙思想)而言,應該說是刑事性的。伊凡·卡拉馬佐夫的思想上的弒父,也帶有刑事性質。但基爾波金這樣理解的殺人動機,如拉斯柯尼科夫的拿破崙思想,斯塔夫羅金(在某種程度上)確是與現代主義者的殺人犯(如薩特筆下的艾羅斯特拉特、加繆筆下的莫爾索等)相符合,他們都是「哲學上的殺人犯」而不是刑事上的殺人犯。

陀思妥耶夫斯基舊居,今已改成陀思妥耶夫斯基旅館

其次,就美學觀點而言,列·格羅斯曼在分析《少年》時談到,陀思妥耶夫斯基由於孜孜不倦的創新,在晚期作品中出現“特殊而復雜的風格”,預示著“現代藝術流派」的出現。他說:“在最後一個時期,他特別喜歡作品結構的矛盾性乃至'怪誕'”,不求“簡明易懂”,要“讓讀者自己去動腦筋”,他“聲稱自己有權創造一種特殊的、艱澀的、複雜的、別出心裁的,甚至是超自然的風格」。這很接近現代主義詩學。格·米·弗里德連傑爾則認為,陀思妥耶夫斯基在後期雖也肯定美與和諧,而在作品中則遠離這些藝術理想。這是鑑於他當代的特徵是「醜惡」「混亂」和大量惡和痛苦,為表現這些生活內容而探求不同於荷馬、拉斐爾的一些新的審美規律、形式和方法。

對此作最充分論述的是另一位研究者А. В. 阿爾希波娃。她說:「…陀思妥耶夫斯基認為,藝術家-革新者的基本特點是:預見的才華,大膽地描寫傳統作家所不敢描寫的那些生活方面。在一八七< /i>七年《作家日記》中他寫道:『…如果在早先已經、特別是現在所處的這種混亂狀況的社會生活,很可能就是具有莎士比亞氣魄的藝術家也還不能從其中找出正常的規律、主導的線索,那麼至少也得有人即使不幻想找出主導線索,也應該哪怕闡明這團混亂的一個部分吧?藝術家而言也為時過早。 '這團混亂'。 ,描寫不和諧與不和諧調是可以見到的未來的藝術的命運,正是以此預感並預測到二十世紀的美學追求。描寫醜,'對生活的否定'(用別林斯基的話來說),作家堅決拒絕把它(指生活。——引用者)區分為'崇高的'和'低下的',悲劇的與喜劇的。的他的美學上的革新。 他們認為陀思妥耶夫斯基是津津樂道一切放蕩行為的不道德的作家。看的'渺小的'人物。 ,並由此形成了醜的美學。可以說,在這一點上,陀思妥耶夫斯基首開現代主義美學的先河。

當然,我們絕不能因此可以不分主次,把陀思妥耶夫斯基與現代派相等同。不!儘管有這些近似於現代主義的藝術上的創新,就總體而言,陀思妥耶夫斯基始終是偉大的寫實主義作家,他的許多偉大作品永遠是十九世紀俄國以至全世界寫實文學的典範。

陀思妥耶夫斯基是悲劇人物。他年輕時曾受到別林斯基的薰陶,繼之又參加彼得拉舍夫斯基小組,成為傅立葉的信徒——空想社會主義者,但他一生最熱烈追求的就是創作事業。上文提到過,在一八四九年被逮捕之初給兄長的信中,他說到自己信念完全動搖,但同時卻堅決地說:「只要手能執筆,寧願監禁十五年。 77)一封信中,他說自己早在十六歲就深信自己“早晚會登上〔文學〕舞台”,說自己“心中彷彿有一團火”,並說自己“堅信未來會是我的,我是未來的唯一主宰」。可是,正如盧那察爾斯基所說的,「專制政府給予他的打擊使他陷於這樣的境地,他不得不頗為真誠地進行一項複雜細緻的工作,用遷就陰暗現實的辦法,以挽救自己和自己的才能」。亦即使自己能夠從事創作,但“他從來沒有”把他身上存在的“各種傾向之間的矛盾調和好”,而且這也是不可能的,他幻想黃金時代,但又拒絕唯一能達到黃金時代的道路——社會主義革命。他的內心終生在鬥爭,因此,一方面他那些「最高貴的保護人」既利用他,又「不能完全信任他」。另一方面,「同時代人對他持雙重態度」。我們認為,陀思妥耶夫斯基無疑是天才的作家,但他卻是被扭曲了的天才。盧那察爾斯基十分嚴肅地說:「我們……應該竭力強調:如果說我們應該從陀思妥耶夫斯基的作品中汲取教益,那麼,我們無論如何決不可以向陀思妥耶夫斯基學習。必須依據馬克思主義的批判繼承原則,考慮陀思妥耶夫斯基在主觀上和客觀上存在的各種複雜原因和因素,認真區分其創作中的精華與糟粕,有分析地接受陀思妥耶夫斯基的這份珍貴的文學遺產!

費·米·陀思妥耶夫斯基從十九世紀末至二十世紀初起,在世界文壇上就佔有顯著的地位,他不僅與莎士比亞、巴爾扎克等大作家並列,而且還特別受到讀者、研究界的刮目相看。在我國,他自二十世紀初(在1918年左右)就已被介紹過來,迄今將近百年。

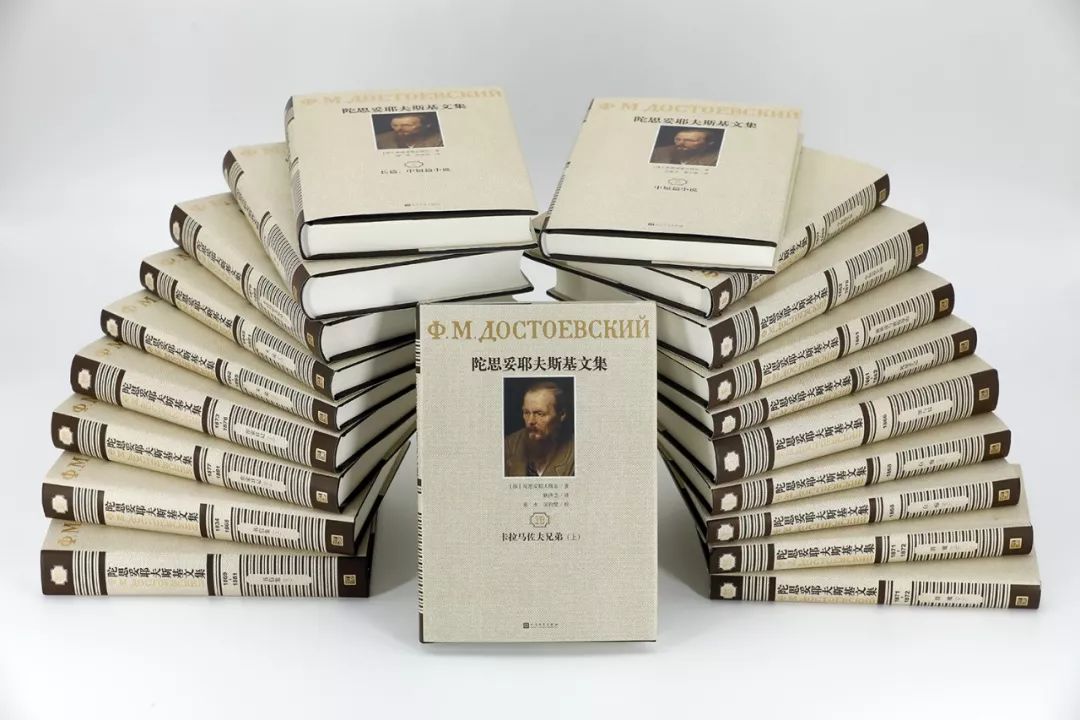

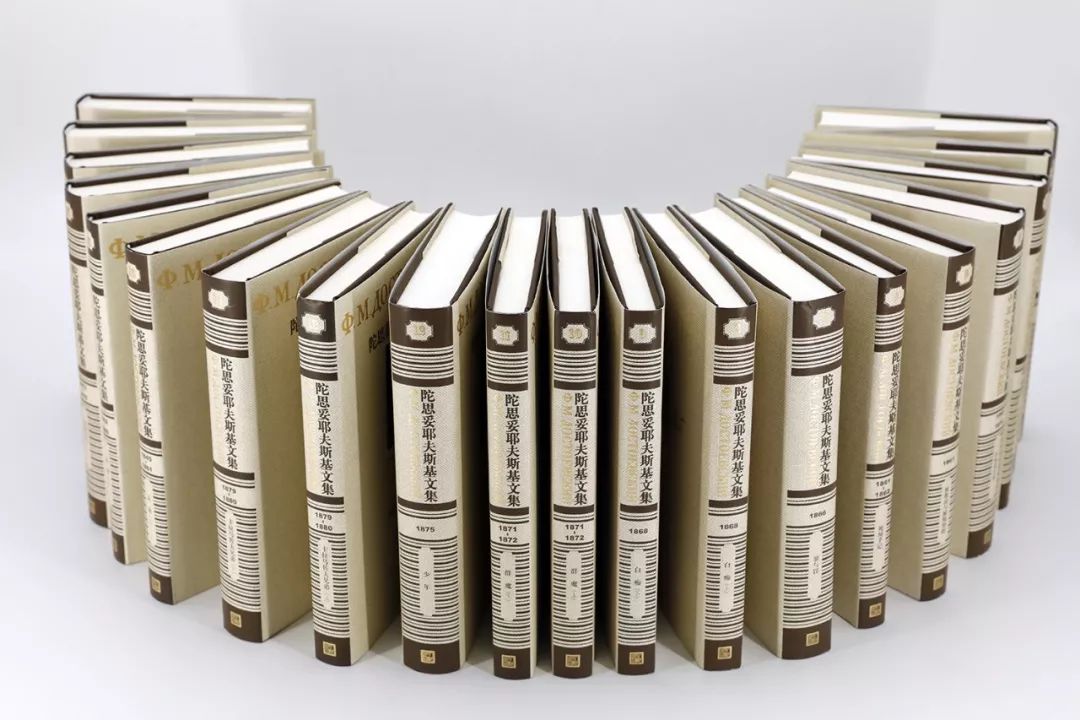

以前的各種譯本一般沒有各個作品的詳細題解(介紹作者的寫作動機、構思、寫作和修改過程,以及國內外評論界的反響等)和詳細的註釋(固然,這兩者幾乎是國內所有外國文學作品中譯本的共同缺陷),不利於我國讀者、研究工作者全面而深入地研討、探索這位思想和創作極其複雜矛盾的大作家,誠為一大憾事。本次出版,填補了這一空白。

本書的譯者也大都持嚴肅的態度。特別是負責翻譯《作家日記》的張羽、張有福同志和《書信集》的朱逸森、鄭文樾同志,由於這兩書原著篇幅很大,而內容又多重複或無多意義之處,只能選譯,他(她)們在翻譯之前,先得研讀全書,進行比較和篩選。而張羽同志還不厭其煩,在通讀全集時對其中各篇文章逐一作了卡片(內容提要),然後通過對比,決定取捨。因此本全集中的《作家日記》和《書信集》雖係選本,基本上囊括全書的重要部分。

這套文集應該說是外國文學學科建設中的一項頗有意義的學術工程。但願它的出版對我國興未艾的陀學能發揮其應有的重大作用!

內容介紹

《杜斯妥也夫斯基文集(20卷)》是二十卷規模的文集,收錄作者大量作品,如長篇小說、短篇小說、文學隨筆、書信和形式新穎的《作家日記》等。每一卷附設題解、文論等說明文字,或闡述作者的寫作狀況,或解讀作品從開始構思到完成的進程,或是分析作品引發的社會反響、相關評論等,非常有利於研究和閱讀、收藏。這部文集在編著方式上,做到了體例簡潔,譯文明晰而確定,因此也十分便於一般讀者的學習、借鑒。在杜斯妥也夫斯基的中文譯本中,本文集的優點十分突出:忠於原著,容量龐大;收錄全,範圍廣;註解翔實,文筆優美。

目錄

1. 長篇、中短篇小說:窮人等

磊 然、郭家申 譯

2. 中短篇小說:波爾宗科夫等

郭家申、曺中德 譯

3. 中短篇小說:小英雄等

潘同瓏 等譯

4. 中短篇小說:一件糟糕的事等

劉逢祺 等譯

5. 長篇小說:被霸凌與被侮辱的

南 江 譯

6. 長篇小說 死屋手記

曾憲溥、王健夫 譯

7. 長篇小說 罪與罰

朱海觀、王 汶 譯

8. 長篇小說 白痴(上)

南 江 譯

9. 長篇小說 白痴(下)

南 江 譯

10. 長篇小說 群魔(上)

南 江 譯

11. 長篇小說 群魔(下)

南 江 譯

12. 長篇小說 少年

陸肇明 譯

13. 長篇小說 卡拉馬佐夫兄弟(上)

耿濟之 譯

14. 長篇小說 卡拉馬佐夫兄弟(下)

耿濟之 譯

15. 文論(上)

白春仁 譯

16. 文論(下)

白春仁 譯

17. 作家日記(上)

張 羽、曺中德 譯

18. 作家日記(下)

張羽 等譯

19. 書信集(上)

鄭文樾、朱逸森 譯

20. 書信集(下)

鄭文樾、朱逸森 譯