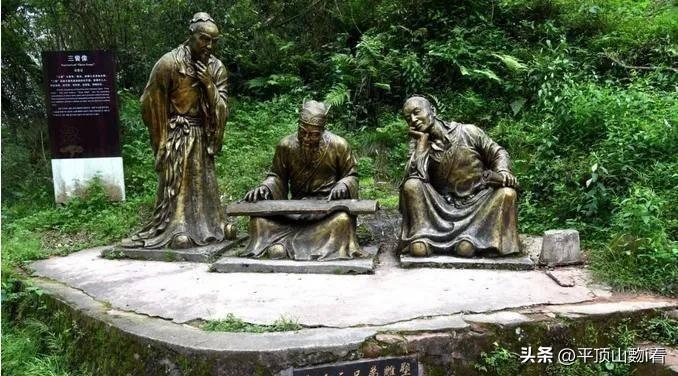

小透明」曾鞏:最被人忽略的唐宋八大家

寒門貴子? “大器晚成”曾鞏背後的辛酸與無奈

“唐宋八大家”,個個如雷貫耳,他們的文章至今仍被奉為圭臬。在這八位文壇巨匠中,有一位卻顯得格外“低調”,他就是曾鞏。與蘇遼、歐陽修等人相比,曾鞏的仕途和名氣似乎都略遜一籌。他39歲才考中進士,是「唐宋八大家」中最晚「上岸」的。而他漫長的求學之路背後,隱藏著一段令人唏噓的辛酸往事。

一、漫漫科舉路,舉步維艱

曾鞏出身於一個典型的“書香門第”,祖父曾任尚書戶部郎中,父親也是太常博士。按理說,這樣的家庭背景,應該能為他的仕途鋪平道路。命運卻跟他開了一個巨大的玩笑。

曾鞏的父親雖然飽受讀詩書,卻仕途不順,最高只做到縣令,晚年更是因為得罪權貴而罷官在家。父親賦閒在家,祖母年邁,還有十幾個兄弟姐妹需要撫養,生活的重擔一下子壓在了年輕的曾鞏肩上。

18歲那年,曾鞏第一次踏上科舉考場,卻名落孫山。回到家鄉後,他不得不為了生計四處奔波,甚至一度累到病倒。儘管如此,他從未放棄對知識的渴望,一邊打工養家,一邊堅持學習。

23歲那年,曾鞏再次進京趕考,並拜訪了當時的文壇領袖歐陽修。歐陽修對這位才華橫溢的年輕人十分欣賞,甚至預言他將來必成大器。命運似乎又一次捉弄了他,他和哥哥雙雙落榜,淪為街坊鄰居的笑柄。

面對接連的打擊,曾鞏沒有怨天尤人,而是選擇繼續埋頭苦讀。生活的重擔並沒有因此減輕,為了養家活口,他不得不再次放棄科舉,四處奔波。直到39歲那年,他才終於考中進士,結束了長達21年的漫長求學之路。

二、 “寒門貴子”背後的辛酸與無奈

曾鞏的故事,看似是一個“寒門貴子”最終“逆襲”的勵志故事,在這光鮮亮麗的背後,卻隱藏著無盡的辛酸與無奈。

1. 科舉制度的殘酷性

科舉制度,本意是為了選拔人才,在實際操作過程中,卻不可避免地存在著各種弊端。對於像曾鞏這樣的寒門子弟科舉之路更是充滿荊棘。他們沒有強大的家族背景作為支撐,也沒有充足的經濟條件支持他們安心閱讀。為了維持生計,他們不得不將大量的時間和精力投入繁重的勞動中,最終只能在科舉考場上望洋興嘆。

2. 封建社會對個體的束縛

在封建社會,個體的命運往往被牢牢地束縛在家庭和社會關係中。作為家中的長子,曾鞏從小就承擔著照顧家庭的責任。即使他擁有過人的才華,也無法完全擺脫生活的重擔。為了肩負起家庭的責任,他不得不一次又一次地放棄科舉,將自己的青春和夢想,消耗在無盡的勞碌奔波中。

3. 「大器晚成」背後的無奈

曾鞏的故事,常常被人們用來鼓勵那些“大器晚成”的人。我們也應該看到,“大器晚成”的背後,往往隱藏著個體無法掌控的無奈和辛酸。如果不是生活的重擔,如果不是命運的捉弄,或許曾鞏能夠更早地實現自己的抱負,在文壇上留下更濃墨重彩的一筆。

三、反思與啟示

曾鞏的故事,距今已有千年,但它所反映的問題,在今天仍然值得我們深思。

1. 教育公平的重要性

教育是改變命運的希望,而教育公平則是實現社會公平的基石。我們應該努力創造一個更公平的教育環境,讓每個孩子,無論出身,都能享受平等的教育機會,都能有機會透過知識改變命運。

2. 對個體價值的尊重

每個人都是獨立的個體,都擁有自己獨特的價值。我們應該尊重每一個個體的夢想和追求,為他們提供更加寬鬆的環境和更加多元化的發展路徑,讓他們能夠充分發揮自己的才能,實現自己的人生價值。

3. 對社會現實的關注

在現今社會,仍有許多像曾鞏的年輕人,他們背負著生活的重擔,為了夢想而苦苦掙扎。我們應該關注他們的困境,為他們提供幫助和支持,讓他們能夠在更公平的環境中,追逐自己的夢想。

曾鞏的故事,是一個關於堅持、奮鬥和無奈的故事。它讓我們看到了封建社會對個體的束縛,也讓我們看到了教育公平的重要性。希望我們能夠從他的故事中汲取力量,為創造一個更加公平、更加美好的社會而努力。