從公元前770年到公元前476年,是中國歷史上的春秋時期,鼎盛一時的西周已經滅亡,作為一種發達的文化和政治制度,曾經在西周佔據統治地位的“禮”和“樂”也正逐步走向衰亡。只是,文化的慣性力量尚未完全消失,禮儀道德上的似是而非,在此時就顯得尤為突出。

孟子曾有一句話評價春秋的歷史,叫做“春秋無義戰”,意思是說,春秋時期,諸侯國之間的戰爭,統統可以歸入狗咬狗一嘴毛的行列,沒有誰稱得上是正義的,或者說,沒有哪一場戰爭是稱得上符合道德禮儀的。

如此看來,對於春秋的歷史,我們尤須作出一番審慎的鑑別,防止掉入「一廂情願」的泥潭。

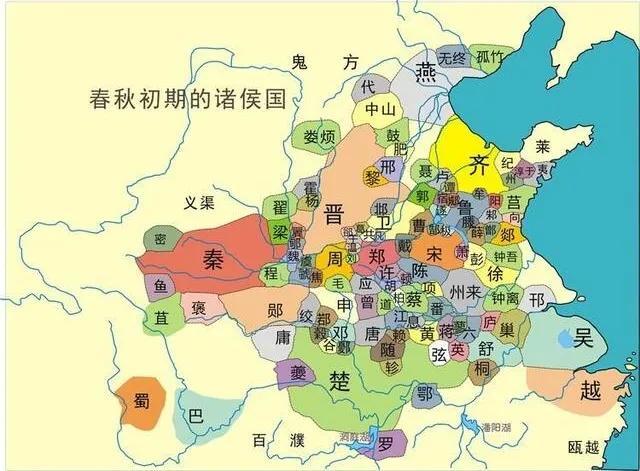

西周分封圖

西周分封圖

先來看個故事。

春秋時期,某國國君的一匹好馬突然不見了。那時候的馬是非常重要的生產生活和戰爭工具,國君的好馬就等於現在的頂級豪華車了。國君的馬丟了,這是件大事,大家都很著急,趕緊派出公差前去尋找,找來找去,終於發現是附近的一群農民把這匹馬給捉去了,把馬捉去了不打緊,他們竟然把它殺掉吃了,怎麼打比方呢,就好像把一台頂級豪車拆成廢鐵賣給了廢品收購站,賣來的錢買了幾包劣質香煙,並且香煙還都被抽光了。

來晚了。什麼都沒有了。

公差氣極,把盜馬賊們都抓了起來,準備全部處死。

偷了國君的馬,還殺吃了,沒什麼好說的,準備上路吧。

誰料,國君知道後,竟然趕緊叫停,說:「君子不能因為畜生而殺人。」立刻免去了盜馬賊們的死罪。

這番死裡逃生,刺不刺激?

還沒完。

國君又說了:「我聽說,光吃馬肉不喝酒的話,會傷身體,來,賜酒。」居然給這群盜馬賊每人都賜了酒,怕他們光吃馬肉不喝酒傷著了身體。

不生氣,不殺人,偷馬殺吃了沒關係,別傷身體,趕緊把酒喝了。

這操作,誰受得了?

像不像住在隔壁的白鬍子老爺爺,笑意盈盈的,渾身閃耀著無比慈祥的光芒?

帶著滿心的感動,盜馬賊們回家了。

穆公亡馬

穆公亡馬

後來,國君跟晉國開戰,被晉國軍隊包圍了,正在危急關頭,突然從外圍衝進來三百多人,像瘋了一樣,死命殺退敵人,護著國君安全地撤離了,不光安全撤離,順帶還把晉國的國君晉惠公一並也給了俘虜。

這三百多人,就是當初那群盜馬賊。

敢欺我恩公,必死。

一個動人的故事,圓滿畫上了句點。

這個故事在《史記》《春秋》《國語》裡都有記載,故事裡的國君叫秦穆公,是秦國第九位國君、春秋五霸之一,由於過於經典,人們還專門給這個故事起了個名字,叫作“穆公亡馬”,它與楚莊王的“楚王絕纓”故事並稱感動春秋兩大殿堂級往事。

這個故事如何評論?有文化的你,是不是已經準備了很多字?以人為本,寬容大度,重人輕物,人文情懷,人性光輝,敬畏生命…這些嗎?一句話,就是「仁者愛人」的人本精神對不對?秦穆公是個大仁大德的君主對不對?

事實果真如此嗎?

恐怕並不盡然。

與其一廂情願地YY,不如回到歷史,去看彼時彼地的背景、人物和事件,再來作一番評論不遲。

秦國地理位置

秦國地理位置

我們先來看看秦國是個啥樣兒的國家。

西周時期,秦人的祖先因為馬養得不錯,被周王封了個官,在西北弄了塊地盤。當西周各諸侯國沐浴在禮樂文化的光輝之中,逐漸脫離野蠻、蛻變為一個又一個有道德講規範敢擔當的貴族的時候,秦人還在西北和犬戎沒完沒了地干仗,今天你殺了我祖父,明天我就殺你爸。

西元前771年西周的滅亡,給秦人送來了倒閉清倉大禮包,因為救駕有功,又保護周王順利遷都洛陽,周王一高興,賞了秦人一個諸侯國的名分,直到此時,秦人才算正式有了城市戶口,可以以諸侯國的身份出場了。換句話說,整個西周275年,秦人一直就沒進入過各諸侯國的核心交際圈。

一直以來,秦國都在和犬戎打仗,犬牙交錯,相互影響,秦人也染上了蠻族的許多習氣,再加上地處偏遠,導致秦國不斷向著沒文化的方向發展。在整個春秋時期,由於沒文化,秦國幾乎都處於諸侯國鄙視鏈的底端,偏遠、貧窮、落後、野蠻、粗俗、無禮,這些標籤伴隨著秦國,始終揮之不去{ /b}。

平王東遷

平王東遷

那時,秦國和中原侯國對話的日常是這樣的:

“我打敗了犬戎,厲害吧?”

“蠻夷。”

“我祖先參加了大禹治水工作,光榮吧?”

“蠻夷。”

「我把平王送到了洛陽,牛叉吧?”

“蠻夷。”

“我……”

“蠻夷。”

“………”

秦國的文化落後到什麼地步呢,根據《史記》記載,秦國開始用歷史記事是在公元前753年,也就是說,周朝建立將近300年,西周都已經倒閉了,東週也新開張近20年了,秦國才開始記錄自己的歷史。在這個極重歷史記錄的周朝,秦國不能不說是一個奇葩。當時有一句很傷自尊的話,叫作“士子不入秦”,什麼意思呢?就是有文化有本事的人都不屑於到秦國去。

試問,如此出生背景,如此教育經歷,如此生存狀態,秦國如何培養得出一個彬彬有禮、大仁大德的君主來?

秦穆公像

秦穆公像

會不會秦穆公是天縱英豪、自學成才呢?

有道理。

畢竟,我們不能以出生論英雄,也不能唯學歷論。

那麼,我們再繼續看看其他故事。

一個理想的國家,有一個重要的考核指標,叫做“選賢與能”,就是把有徳有才的人選拔到國家機關裡來當公務員為人民服務。而「選賢與能」的終極目標,就是“野無遺賢”,也就是民間所有的賢能之人,有一個算一個,都被國家發現並任用了。這是文明政治的理想狀態。

秦穆公也有類似的故事。

有個老頭兒叫百里奚,七十多歲了,水準很高,可是命運多舛,一直都沒機會施展自己的才華,流落到楚國還被人給抓了,秦穆公聽說百里奚是個人才,用五張羊皮把百里奚給贖了過來,百里奚到秦國後,又另外推薦了一個人才叫蹇叔,兩人共同輔佐秦穆公,幹了一番大事業,秦穆公識人用人的故事,也成為一樁美談,被人們津津樂道不止。那麼,如何評價秦穆公的識人用人呢?他的這個做法,是「選賢與能」嗎?

不是。

百里奚像

百里奚像

選賢與能,講的是一種“制度”,是一個國家理想的、運行順暢的干部選拔任用機制,簡單來說,就是可以復制的套路,就好像隋朝創辦的科舉制度一樣,它是一種制度,透過它,可以常規性地選拔到國家需要的人才,而不是依靠人品大爆發碰運氣擲骰子賭大小。

秦穆公創立了選賢與能的製度了嗎?

沒有。

秦穆公死後,再沒什麼百里奚蹇叔問世,秦國再次被人打成豬頭,二百多年的時間裡,被中原稱為“野人”,不斷承受著鄙視鏈底端人士的痛苦而無法救贖,實在挺不下去了就追憶一下秦穆公時期的輝煌,找一點虛無的存在感,秦穆公儼然成了秦國的天花板,很久都無人超越。 所以,他們依賴的,是強悍的君主和難得的運氣,是個人英雄主義,而不是製度。

選拔百里奚和蹇叔,跟「選賢與能」不是一回事,秦穆公並沒有建構起一個良好的政治制度,而只是好像打架時選到了趁手的傢伙一樣,機緣的成份更大一些。只是,他的過人之處在於,他能選到,而你不行。這一點是必須承認的。

蹇叔哭師

蹇叔哭師

「穆公亡馬」的故事,其實還有個尾巴。

秦穆公把晉惠公捉住之後,帶回了秦國,當天就宣布準備殺晉惠公祭天。晉惠公可是一國之君,這樣殺掉究竟合不合適,這是其一;其二,就算不是一國之君,好歹也是條人命,一個已經被俘虜的人,為什麼非要殺掉呢?其三,秦穆公抓走晉惠公的時候,晉惠公的臣子們向秦穆公求情,而秦穆公曾信誓旦旦地承諾不會對晉惠公怎麼樣,如今出爾反爾,實在不是君子所為。

最後,經秦穆公的頂頭上司週天子和秦穆公的夫人苦苦求情,秦穆公才被迫放了人,而晉惠公也因此付出了大片國土以及將自己的兒子送到秦國當人質的巨大代價。

說好的偷馬吃了要賜酒呢?說好的仁義道德呢?

晉惠公像

晉惠公像

除了耍耍賴皮搞搞權術,秦穆公還把人倫關係玩出了新高度。

晉公子到秦國當人質後,出於未來控制晉國的考慮,秦穆公將自己的女兒嫁給了晉公子。誰知道晉公子不馴服,在秦國呆了幾年之後,悄悄跑回了晉國,並且做了晉國的新國君,把秦穆公的女兒拋棄了。

秦穆公為此很生氣,一直琢磨著怎麼修理他。

此時,晉公子的伯父重耳正在楚國流亡,秦穆公一想,乾脆幹掉晉公子,扶持重耳當國君好了。於是,秦穆公將重耳迎到了秦國。

為了表明自己對重耳的友誼是真摯無私的,秦穆公竟然提出將自己那個被晉公子拋棄的女兒嫁給重耳。

重耳一聽,尷尬縈繞心頭。

因為,晉公子管重耳叫伯父,這名女子算起來是自己的姪兒媳婦。寫手不尷尬?

沒關係,這重耳也真是個人才,不愧後來順利成長為春秋五霸之一的晉文公,為了得到秦穆公的幫助當上晉國國君,重耳答應了。

於是,春秋歷史上有趣的一幕出現了:伯父迎娶了自己的侄兒媳婦。

根據統計,伯父娶侄媳婦,在周朝歷史上,僅此一例。

晉文公像

晉文公像

這故事,該怎麼評論呢?是乾脆說成秦穆公雄才大略是個英雄所以不拘小節?

秦穆公做事,的確大手筆。

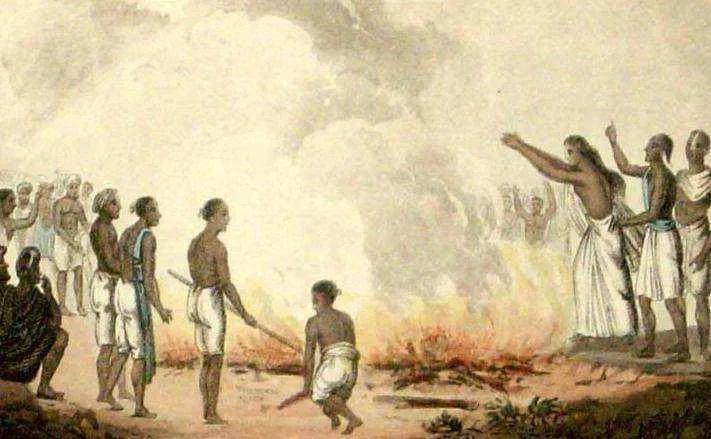

我們再來看看秦國人殉的大排場。

什麼叫人殉呢,就是拿活人陪葬。這個習俗既野蠻又醜陋,在商朝時比較流行,以禮立國的周朝並沒有承襲,周朝分封的一些諸侯國雖然偶爾還會使用,但是頻次並不高,陪葬人數也很少,而以姬姓為主體的周族是沒有這一習俗的,這在考古發掘中已經得到了證實。

秦國怎麼跟呢?毫無疑問的,他們選擇了承襲。從秦武公時期開始,人殉就在秦國死灰復燃了,秦武公死後殉葬人數就已多達66人。

不過,秦穆公有過之而無不及。西元前621年,在位39年的秦穆公走到了生命的盡頭,司馬遷這樣寫到:「穆公卒,葬雍。從死者百七十七人。」也就是說,秦穆公不光自己走了,還拉了177個活人跟他一起走。

秦穆公的這次人殉,影響非常壞,除了人數過多之外,在陪葬的人當中,竟然還有三個秦國的大臣。在秦人眼中,三人都是朝中良臣、國之棟梁,在國人中口碑極佳。眼看著他們被秦穆公殉葬,很多人情緒崩潰,有人把當時的情景記錄在了《詩經》的《秦風·黃鳥》裡,雖已過去了幾千年,讀之依然令人動容。

一個充滿人文關懷給盜馬賊賜酒,一個讓177個活生生的人給自己陪葬,他們真的是同一個人嗎?

人殉

人殉

司馬遷對秦穆公搞人殉道,他在《史記》中寫到:「秦穆公擴展疆土,增加屬國,在東方征服了強大的晉國,在西方稱霸了西戎,但是他沒有成為諸侯的盟主,這也是理所當然的。置百姓於不顧,還拿他的良臣為自己殉葬。呢?

這是一個混亂時代,這是一個霸權時代,這是一個弱肉強食、爾虞我詐的時代。西周培育起來的道德,在春秋之時慢慢成為了權術的工具。

當道德演變為權術而多數人都趨之如騖時,正是一個社會長期墮落的開始。

要求身處其中的秦穆公成為道德仁義的楷模,豈不是一廂情願?