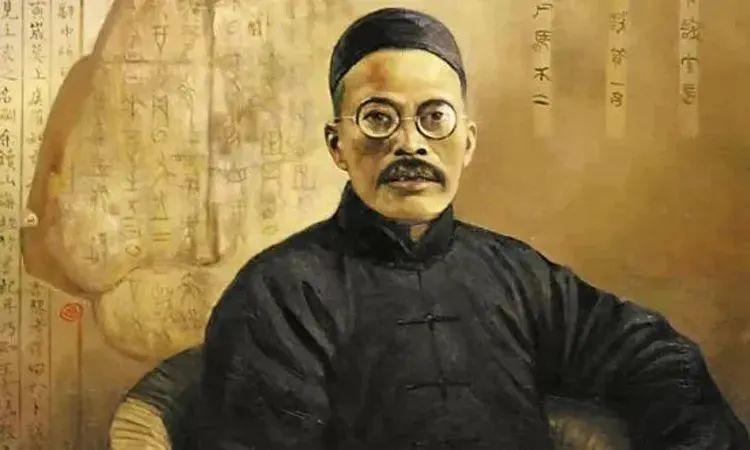

王國維(1877年12月3日—1927年6月2日),初名國楨,字靜安、伯隅,初號禮堂,晚號觀堂,又號永觀,諫忠愨。漢族,浙江省海寧州(今浙江省嘉興市海寧)人。王國維是中國近、現代相交時期一位享有國際聲譽的著名學者。

王國維早年追求新學,接受資產階級改良主義思想的影響,把西方哲學、美學思想與中國古典哲學、美學相融合,研究哲學與美學,形成了獨特的美學思想體系,繼而攻詞曲戲劇,後又治史學、古文字學、考古學。郭沫若稱他為新史學的開山,不止如此,他平生學無專師,自闢戶牖,成就卓越,貢獻突出,在教育、哲學、文學、戲曲、美學、史學、古文學等方面均有深詣和創新,為中華民族文化寶庫留下了廣博精深的學術遺產。

1927年6月2日,王國維於頤和園中昆明湖魚藻軒自沉。著述甚豐,有《海寧王靜安先生遺書》《紅樓夢評論》《宋元戲曲考》《人間詞話》《觀堂集林》《古史新證》《曲錄》《殷周制度論》《流沙墜簡》等62種。

人物評價:

綜合評價

王國維作為一代大學者,平生鑽研學問而無窮無盡,他平日不介入政治圈子,不營生計,不交權貴,不慕榮華,不圖享受,平日深居簡出,生活簡樸,雖交遊不廣,然與同時代之學術界人士有廣泛接觸,除與羅振玉、繆荃蓀、沈曾植等人交流學術,交往較密,其《書信集》所收書信中就有與數十位學者的論學通信,他還與日本、法諸國學者有很多的學術交流。做學問是他一生的全部工作和事業,他以其傑出的貢獻在國內外學術界有著獨特的地位。

王國維是中國近代最後一位重要的美學和文學思想家。他第一個試圖把西方美學,文學理論融於中國傳統美學和文學理論中,構成新的美學和文學理論體系。從某種意義上說,他既集中國古典美學和文學理論之大成,又開中國現代美學和文學理論之先河。在中國美學和文學思想史上,他是從古代向現代過渡的橋樑,起到了承上啟下,繼往開來的作用,被譽為“中國近三百年來學術的結束人,最近八十年來學術的開創者” 。

在史學上,王國維是新史學的開山,其古史新證、二重證據法開拓了史學的新維度,其於上古史、唐史、宋史等古史的研究,於歷史地理的種種發明,於歷代文物的精心考證、於敦煌學的拓荒,無不展現了王國維卓越的史學才能與博大的堂廡。在古文字、語言學方面,王國維於甲骨文、金文、簡牘文、石經等呈功赫赫,豐碑巍峨;於傳統的《說文》學、訓詂學、音韻學、版本目錄、校勘學,皆淵萃卓如;且純熟地以小學溝通學術之林,為王國維治學中的一大法寶。

不只在做學問方面講究獨立,王國維的為人也同樣追求個性,不為人拘。在受西學浸染極深的清華校園,王國維頭戴白棉布瓜皮小帽,穿大袍,勒條粗布腰帶,典型的冬烘先生模樣,而且,他頂著一條辮子(那是在辛亥革命後重新續起來的)。王國維的辮子留得不合時宜,卻也並非是為忠君而留——溥儀的辮子己經剪掉了。看來,保存一點對傳統文化的紀念,作為與現實生活抗衡的文化品格象徵,才是這條辮子存在的意義。這種欲以一己之堅貞持守與社會相對抗的想法,如果僅就個人品格而言,自然有其可敬的一方面,但從整個社會的發展趨勢而言,則又顯得極為愚執可憐。這種帶有極濃重的悲劇色彩的選擇,也注定了王國維在悲劇中度過他的後半生。

各家評價

梁啟超:“不獨為中國所有而為全世界之所有之學人。”

郭沫若:「留給我們的是他知識的產物,那好像一座崔嵬的樓閣,在幾千年的舊學城壘上,燦然放出了一段異樣的光輝」。

伯希和:“中國近代之世界學者,惟王國維及陳(陳垣)先生兩人。”

胡適:“南方史學勤苦而太信古,北方史學能疑古而學問太簡陋……能夠融南北之長而去其短者,首推王國維與陳垣。”

魯迅:「中國有一部《流沙墜簡》,印了將有十年了。要談國學,那才可以算一種研究國學的書。開首有一篇長序,是王國維先生做的,要談國學,他才可以算一個研究國學的人物。

陳寅恪:「惟此獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀,與天壤而同久,共三光而永光。」(《清華大學王靜安先生紀念碑銘》)

王攸欣:“王國維寥寥幾萬字的《人間詞話》和《紅樓夢評論》比朱光潛洋洋百萬字的體系建樹在美學史上更有地位。”

相關爭議:

王國維死後,家人在他遺物中發現了他死前一日所寫的遺書。遺書條理清晰,考慮周密,足見死者絕非倉促尋死。這與王死前幾日無異常舉止相吻合。但遺書一開頭「五十之年,只欠一死。經此世變,義無再辱」十六字,卻給生者留下種種疑竇,成為70多年來其自沉之因久說紛紜,又難以確論的「謎面」。

對王國維死因,其親屬自始至終諱莫如深。而後世臆測大致又分幾種:

「殉清」說:王國維為清朝遺老,更對遜帝溥儀向有國士知遇之感——王國維以秀才身份,被溥儀破大清「南書房行走」須翰林院甲科出身的舊制,召其直入「南書房」-有此思想基礎和遺老心態,逢「覆巢」之將再,以自殺而「完節」似乎也是情理之中。所以梁啟超以伯夷、叔齊不食週粟而比之,當時的清華校長曹雲祥和羅振玉、吳宓等均持此說。魯迅在《談所謂“大內檔案”一文中,稱王“在水里將遺老生活結束”,可見也為此論。但反對此說者認為,王國維與羅振玉、鄭孝胥、陳寶琛輩有別,鄭等效命清室復闢,不惜委身於日本政客。而王國維卻領清華職,心無旁騖,潛心學術。他雖“忠清”,卻不充其鷹犬,以至“愚忠”至“殉清”程度。所以當時有人說:“你看他那身邊的遺囑,何嚐有一個抬頭空格的字?殉節的人豈是這樣子的?”

「逼債」說:當年溥儀在其《我的前半生》中說:內務府大臣紹英委託王代售宮內字畫,事被羅振玉知悉,羅以代賣為名將畫取走,並以售畫所得抵王國維欠他債務,致使王無法向紹英交待,遂愧而覓食死。當時報紙還傳,王曾與羅合作做生意虧本,欠羅巨債。羅在女婿(王長子潛明)死後,羅、王已生隙,羅令女居己家為夫守節,逼王每年供其生活費2000元。王國維一介書生,債務在身,羞憤交集,便萌生短見。此說經郭沫若先生筆播,幾成定論。但從王遺書對後事的安排看和事後其他一些證據表明,王國維生前並無重債足以致其自盡。

「驚懼」說:1927年春,北伐軍進逼北方,而馮、閻兩軍易幟,京師震動。有人認為,王國維自殺是怕自己這個前清遺老落入北伐軍手中,蒙受恥辱;又王視腦後辮子為生命,當時傳言北伐軍入城後將盡誅留有髮辮者,所以與其被辱,莫若自我了斷。但這種說當時即多有人鄙而不取,以為不合王國維立身處世方式。

「諫阻」說:認為王國維投湖與屈原投江相類,是以「屍諫」勸阻溥儀聽從羅振玉等人主意,有東渡日本避難打算,並認為王、羅兩人最後決裂的原因也緣於此因。

《文化殉道》說:與王國維同為清華導師,且精神相通、過從甚密的陳寅恪先是以「殉清」論王之死,後又認為:「凡一種文化值衰落之時,為此文化所化之人必感苦痛,其表現此文化之程量愈宏,則其所受之苦痛亦愈甚;迨既達極深之度,殆非出於自殺無以求一己之心安而義盡也。

「諸因素」:以一遺民絕望於清室的覆亡,以一學者絕望於一種文化的式微,一介書生又生無所據——當王國維徘徊於頤和園長廊,回想起「自沉者能於一剎那間重溫其一生之閱歷」的箴言,遂「奮身一躍於魚藻軒前」。也許,這就是王國維自沉之「謎底」。

來源:歷史人物傳奇故事