——春秋第四個五十年

晉文公之後,雖有晉襄公、晉景公基本恢復晉國的霸主地位。然而晉國擴張方向選擇錯誤,領地地形破碎,本就容易形成地方割據;加上曲沃代翼小宗取代大宗,當權的君主本能的打壓公族卿大夫,於是晉國歷代有強卿。這與楚國“歷代多名王”相映成趣。

而齊桓公之後,齊國近百年再沒有一個強力君主出現,直到前547年齊景公繼位。因此,雖然楚莊王(前613年—前591年在位)在位時間僅二十餘年,但前有晉襄公(前627—前621年在位)在位時間太短,後有晉景公(前599—前581年在位)當他稱霸的背景板。若非楚莊王在位時間短,晉景公恐怕是沒機會攻入楚國(也正因為沒有強力對手,所以晉景公的稱霸有點水分)。因此春秋第四個五十年,楚莊王是歷史主線。

楚莊王逆向思維一鳴驚人

楚莊王繼位時不足二十歲,面對的卻是父親留下的爛攤子:其父楚穆王雖是太子,但卻弒殺楚成王才得以繼位,在位時間又不算長,期間功業遠不如楚成王;所以楚國王室旁系在邊疆造反。楚國中央派出平叛軍隊後,都城又有人造反,並把楚莊王劫持,幸運的楚莊王被忠於楚王的地方勢力解救。

叛亂被保皇派平息,但楚莊王卻沒有馬上主政,而是如昏君一樣躲在王宮,飲酒作樂;甚至嫌大臣們進諫煩人,在王宮門口豎起牌子:“進諫者,殺無赦。”這樣過了整整三年,直到大夫蘇從忍不住冒死再次進諫,楚莊王這才以蘇從,伍舉等之前一心進諫的能臣為核心,迅速治理國家,開啟北上爭霸的征途。

楚莊王的行為,用現在的話來說就是使用了逆向思維:他沒威望、也不夠了解臣下的忠姦、能力,不能直接施展自己的抱負。於是他裝昏君,讓底下的人自己站隊並在進諫中表現自己。心中有數後,三年不起,一飛沖天、一鳴驚人。

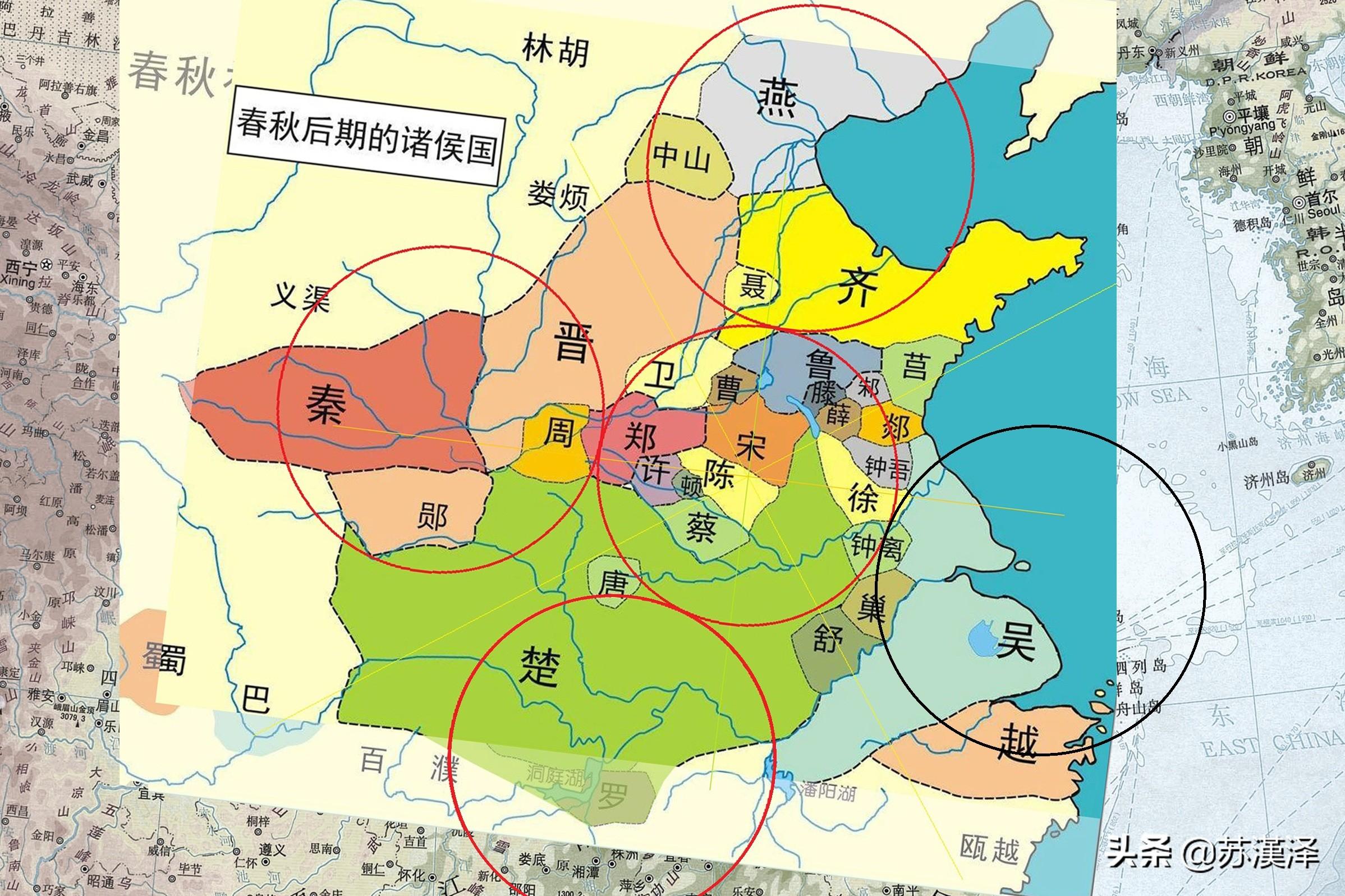

楚國近百年北上終稱霸,戰略格局不如齊國緊湊

齊桓公首霸之後,稍晚於齊桓公的楚成王就試圖北上爭霸,但被齊桓公帶領聯軍南下徵討,被迫簽訂召陵之盟。齊桓公過世後,楚成王打敗宋襄公,短暫在中原立足,但隨後晉文公崛起,楚國敗於城濮之戰。楚穆王短暫過渡後,楚莊王整理好楚國內政,繼續北上爭霸。

前597年,楚國大舉圍攻鄭國。晉國因為晉景公繼位不久,諸卿爭權,拖延三個月才出兵救援鄭國,而鄭國已經降服楚國;晉國的救援隊伍再次發生內部分歧,激進者私自渡河進攻楚國,晉國主帥被迫南下與楚軍決戰;如此,上下離心的晉軍被楚國打敗。楚國取得邲之戰巨大的勝利,楚莊王真正意義上的實現了楚人稱霸中原的夙願。

在被壓制的時期,楚國順著長江與淮河東向擴張,所佔領地一直是諸侯之首,但從戰略而言,過度擴張並不是好事,特別是過早的在中原擴張直轄領地。若非將淮西視為安全的戰略緩衝,楚人後來不那麼容易被吳國在大別山一線突破,進而被攻破郢都(首都紀南城)

齊桓公後繼無人,晉文公之後趙氏三代掌晉國,霸國不能持久的原因

齊桓公去世後,齊國諸子爭立;晉文公之後,晉國雖出現晉襄公、晉景公續霸,但其間晉靈公被趙穿弒殺,晉國主要掌權的是趙衰、趙盾等三代人,到晉景公時,下宮之難幾乎將趙氏家族一網打盡。西周宗法制度背景下,春秋時代的諸侯國,免不了西周王朝的毛病:要么像齊國那樣,沒有強勢卿大夫主導,陷入王位繼承混亂;要么像晉國,卿大夫過強,國君如晉靈公一般接近傀儡。

楚莊公在齊國和晉國出現不同程度的衰落情況下才得以北上稱霸,這是楚莊公不如齊桓、晉文的地方。但楚國能持續北上爭霸,反過來說明了楚國的模式某種程度解決了齊晉國勢起伏巨大的問題;也就是說,楚國在春秋時的政治制度比齊晉兩國優越。筆者以為,重點恐怕就在楚國很早就實行軍政分離,令尹掌民政(若出征則掛帥),通常由王族擔任,司馬掌軍事,不能插手民政。

令尹孫叔敖修建芍陂水利工程

令尹孫叔敖修建芍陂水利工程

而秦國後來的左右丞相與丞相副手太尉、禦史大夫的設置,很明顯是沿著楚國文武分權制度進一步細化:令尹分成左右丞相,增設御史大夫進行實時監控(彈劾)

楚國的崛起與齊晉的衰落,開啟當年的思想大爆發

楚莊公稱霸,楚國北上爭霸成功實行,很大程度上加快了當時的人們對管理國家、社會的反思進度。子產(前?—前522年),士匄(前?—前548年,又稱範宣子),孔子(前551—前479年),老子(前571—前?年),孫武(前54 5—前470年),鄧析子(前545—前501年)等法家、儒家、道家、兵家、名家等各家開創者或重要領路人都出現在楚莊王稱霸後不足百年。

其中法家的子產、與範宣子(士匄)因為前有管仲,後有韓非,所以相對而言名聲不顯。但子產鑄刑鼎;範宣子所製定的《範宣子刑書》,中國史上第一部明文法典。之後晉鑄刑鼎,其條文是《範宣子刑書》。

因此楚莊王北上爭霸成功,可以說是劃時代的象徵。