這不是小事

對於熟悉綜藝的朋友來說,魏大勳向來以一種幽默搞笑、沒心沒肺的形象示人。

但是,在最近一檔綜藝節目,《做家事的男人》中,魏大勳卻罕見地落淚了。

節目中,魏大勳和父親做完家事後,兩人躺在沙發上,準備休息一下。

魏大勳要父親閉眼睛,父親不閉。

魏大勳忽然自顧自地翻起了舊帳:「你記得小時候嗎?你非要讓我閉眼休息,我不閉,你就給我了兩巴掌,我還是不閉,你就繼續打我,打得老狠了。

魏大勳雖然語氣輕鬆,但是,眼圈卻紅紅的,儘管事情已過去很多年,他似乎還未完全放下。

魏大勳的話,讓父子之間的氣氛頓時凝固。

魏大勳的父親表情也很難受,眼淚在眼圈打轉。

這一幕非常典型,中國人向來含蓄:魏大勳雖然沒有明說,但是內心渴望得到父親的一個解釋或者道歉;父親雖然知道自己做錯了,但是礙於父親的身份,是不會向子女低頭的。

對觀眾而言,魏大勳說的小時候的事情,其實只是一件小事,而對魏大勳而言,這件小事卻成為了童年創傷之一。

魏大勳的父親顯然也意識到,這並非是一件小事,不然他不會沉默、紅了眼眶——時隔多年,這件事還被兒子記恨,想必是給了他很深的傷害吧。

童年創傷,每個人都無法逃避

從某種程度上來說,人其實是很脆弱的,尤其是孩提時期,在這段時期,父母或朋友,一句話、一個不經意的行為,都有可能造成我們一生的童年創傷。

知乎上有這樣一個話題——“童年陰影真的會相伴一生嗎?”,收穫了兩萬多條回答。

「小的時候我一哭,輕則招來謾罵,重則招來痛打,我的哭泣從來得不到我想要的。父母覺得哭是無能,是懦弱。慢慢地,我再也不會哭了,習慣性的和別人保持著距離,心也變得越來越硬了。

「小時候家裡窮,讀國中時我媽拿了一杯開水,一個隔夜饅頭給我吃,而他自己什麼也沒吃。我每天都在擔心第二天沒有飯吃要去討飯吃。所以長大以後除非是正事的商務宴,只要桌子上有菜我就會全部吃乾淨,哪怕我已經很撐了,看到實物依然會忍不住塞進嘴裡。

「十歲那年,父母鬧離婚,我被大姑接走。那段時間我感覺我被世界拋棄了。再後來,父母沒有離婚,可是他們常常吵架,我爸更是把我媽打得鼻青臉腫。害怕被拋棄。

從網友各色的回答中,不難看出,幾乎每個人都無法逃避童年創傷,而且,這種創傷很有可能改變一個人的性格、習慣。

害怕被打,強迫自己堅強;害怕挨餓,強迫自己飢不擇食;害怕被拋棄,強迫自己付出……童年創傷像是一種不可抗拒的外力,將我們原來的模樣扭曲、變形,同時,我們也透過扭曲、變形自己,病態地保護自己。

張愛玲小時候每次問母親拿生活費時,總是被母親冷嘲熱諷一番,她每次內心都覺得非常屈辱,所以她從小就渴望成名和賺錢;繼母老是給張愛玲舊衣服穿,所以,等她成名有錢後,她做的最多的,就是買新衣服給自己。

日本電影《被嫌棄的松子的一生》中,女主角松子由於小時候缺少愛,所以長大後,只要別人對她好一點點,她就會義無反顧地奉獻和投入,童年創傷導致她渴望獲得愛。

心理學認為,創傷一般是指由外在因素造成的身體或心理損害,而心理創傷就是和一些生活事件相關的一種強烈的情緒反應。

「精神上的創傷就有這種特性——它可以被掩蓋起來,但絕不會收口;它是永遠痛苦,永遠一被觸及就會流血,永遠鮮血淋淋地留在心頭。”

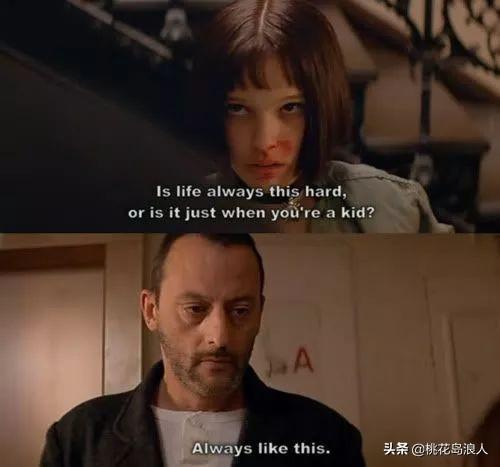

「人生總是那麼艱難嗎?還是只有小時候是這樣?」「總是這樣的。」(圖片來源:《這個殺手不太冷》劇照)

大仲馬在《基督山伯爵》中的這句話可謂一針見血道出了創傷的本質。生活中我們常聽到這樣的安慰:時間可以療癒一切。

然而從心理學的層面來說,歲月卻往往令傷痕更加突出。

正視童年創傷對人的影響

當然,還是有人會認為,以上這些人是不是太矯情了,一件小事,至於上升到「影響一生」的程度嗎?

2018年1月4日早上9點,知名女星陳喬恩因酒駕被捕,酒測值高達0.67。

陳喬恩喜歡喝酒,是娛樂圈眾所皆知的事:

全身酒味錄節目;愛喝酒,身材走樣,經紀公司將其冷藏半年。

陳喬恩沉迷於酒精,究其原因,還是與她的童年息息相關。

陳喬恩的母親呂金鳳,35歲後,一心撲在事業上,對陳喬恩的陪伴和關懷很少。

呂金鳳信奉棍棒教育,常拿樹枝打陳喬恩,直到陳喬恩全身出血。

陳喬恩回憶說,她每次聽到媽媽的腳步聲,感覺像是聽到魔鬼的步伐;她不敢也不願意和媽媽交流,考試考差了,寧願去鬼屋也不願意回家。

從小到大,她從未牽過媽媽的手,更沒有和媽媽同床睡過。

缺少家庭溫暖,缺乏母愛,這些童年創傷令陳喬恩習慣將自己封閉,把酒精當作自己情緒的宣洩點,遇到事情,她第一時間想到的,不是和父母商量,而是喝酒逃避。

哈佛大學兒童發展中心主任jack shonkoff 曾做過一個名為「執行能力」的實驗:用其他顏色的字呈現另外一種顏色的字,例如用綠色字體寫出「紅」這個單詞,然後讓測試者說出單字的字體顏色。

做這個測試最重要的一點是,測試者需要控制自己隨口說出「紅色」的衝動,來判斷這個單字字體真實的顏色是綠色。

這種控制能力也就是“執行能力”,它需要孩子透過運用大腦的前額葉皮質層,使用“執行能力”來控制自己。

在我們的大腦裡,童年創傷最容易傷害的部位正是前額葉皮質,而這偏偏是控制我們情緒與認知行為的關鍵部位。

當孩子遭受童年創傷,成長在壓力巨大的環境之中,他們的前額葉皮質將受到永久性損害,使得他們難以集中註意力,難以靜坐學習或執行指令,碰到情感挫折時更難恢復,自然也無法專心學習,甚至有些孩子會難以自我控制,產生嚴重的暴力行為、上癮行為。

自1995年起,美國加州醫療保險Kaiser HMO的病人都會收到一個問卷,詢問他們是否有過童年創傷,包括暴力行為、性侵犯、情感忽視、父母離婚、家庭成員去世/常年傷病/酗酒毒癮等。

Kaiser的預防醫學部門主管VincentFelitti與亞特蘭大疾病預防中心的傳染病學家Robert Anda分析回收的7萬多份問卷後,得出了一個令人驚訝的結論:

超過四分之一的病人生活在有酒癮/毒癮的家庭中,另有超過四分之一的病人曾被父母毆打過。

兩位科學家採用一個ACE記分方式,每一個報告有過一種創傷的病人得一分。他們發現,三分之二的病人ACE分數超過1分,而八分之一的病人ACE分數超過4分。

更令人驚訝的是,Felitti和Anda對比了這些病人的病史,發現病人的童年創傷與其成年後的遭遇呈現非常強烈的相關關係。

對比ACE分數為0的成人,ACE超過4分的人有兩倍以上的可能性發生抽煙行為,7倍可能性發生酗酒和早期性行為,兩倍以上機率獲得癌症和心血管疾病, 4倍以上機率獲得呼吸道疾病;而ACE分數超過6的成人,自殺機率是ACE0分人的30倍;ACE5分以上的男性,吸毒的機率是ACE0分人的46倍。

雖然心理學家們很早就認為,有過童年創傷的人更容易酗酒吸煙、濫用藥物、得抑鬱症,所以得癌症、呼吸道心血管疾病的機率自然就比較高,但Felitti和Anda發現,即使這些ACE高達7分以上的人不喝酒不喝酒不體重過量,他們獲得可致死心臟病的機率依然是ACE0分人的3.6倍。

因此,童年創傷,對一個孩子的影響是巨大的,並非是一種“矯情情緒”,家長在教育孩子時,一定要多注意,盡量避免給孩子造成無可挽回的童年創傷,不要忽視孩子的感受,他們真的比我們想像中更脆弱。

童年創傷並非逃避的藉口

在當下,隨著社會進步,「童年創傷」「原生家庭」等概念越來越深入人心。

許多年輕人回溯成長歷程,習慣性地將自身的缺陷歸結於「童年創傷」「原生家庭」。

蔡康永曾說:「我們把長大後遇到所有不順心的,改不了的毛病,克服不了性格障礙,過不了的待人接物都歸因於原生家庭(童年創傷)。」

我很自卑,因為小時候父母太強勢,總是打擊我;我很自閉,小時候父母常常不在家,我總是一個人;我自製力差,小時候父母常常打罵我,我害怕,總是逃避,躲在遊戲世界…

無可否認,一個人的性格形成,和童年有很大的關係,但是,一股腦兒將責任全推卸給父母,對他們來說,太不公平。

在教育子女的過程中,如果父母時時擔心,哪一個舉動會傷害孩子,那麼,「教育」這一行為將無法進行,因為,無論父母怎麼做,都會產生錯誤。

這個世界沒有一塊完美的璧玉,也沒有一個工匠能打造它,正如這個世界沒有完美的父母,他們也沒辦法教育出一個完美無缺的子女。

從某種程度上來說,「童年創傷」其實是無法避免的,對每個人來說,「創傷」的標準是不一樣的。

英國著名精神分析學家溫尼科特曾在“母嬰關係理論”中提出“good enough mother(足夠好的媽媽)”的概念,也就是一個媽媽如果能夠做到“60分”,其實就很不容易了。

當我們回顧過往時,我們會發現這樣一個事實,在當時的時空下,父母的某些行為或言語,雖然給我們造成了傷害,但是,他們也沒有更好的辦法。

譬如說,當下社會比較關注的「留守兒童」問題。

對許多農村家庭來說,父母留在家中,的確能給子女陪伴,但是,如果他們不外出打工,又很難養活一家人。

再細化到一件小事上,就說魏大勳小時候的事情,他爸爸的初衷是為了讓魏大勳閉眼好好休息,但是,魏大勳不肯,他爸爸從小接受的理念可能是,打一頓孩子可能就長教訓了,所以,在那個特定的環境下,他爸爸也沒有其他方法。

從另一個角度來說,「童年創傷」並不是只有壞影響。

張愛玲童年生活不順,造就了她異常敏感的心,因此,她在文學上,心思比其他人細膩;

在前陣子熱播的電視劇《都挺好》中,蘇明玉從小被母親忽視,沒有安全感,長大後,她變得異常堅強、獨立,事業非常成功。

這樣的例子,不勝枚舉。

所以,曾奇峰老師說:「創傷、愛、動力和改變,這三者,在某種程度上,是一種動態平衡。創傷,往往也可以變成我們的動力。因此,在創傷給在我們的生命品質帶來重大下降之前,其實,我們不一定非要去揪著創傷不放。

羅曼羅也曾說:累累的創傷,就是生命給你的最好的東西,因為每個創傷上面都標誌著前進的一步。

在孩提時期,我們是脆弱的,弱勢的,稚嫩的心靈的確容易被“割傷”,除了那些惡意的傷害,其實,大部分傷害,是父母不小心“碰傷”的。

當我們長大之後,面對“童年創傷”,我們不應該守著那些傷口,去責怪親人,或是,以傷口為藉口,逃避自身的缺陷。

成年人,誰身上沒有幾塊傷口?

小時候,父母告訴我們“1+1=3”,長大了,我們得知“1+1=2”,當成年人的世界問你,“1+1等於多少啊?”如果你回答“3 ”,並宣稱,“是我父母告訴我的”,那麼,成年人的世界是不會認可這個答案的,錯的人,不是你父母,而是你自己。

“教育”並不是單向的,父母在學習怎麼教育子女時,子女也應該理解,“父母不是神,他們也有犯錯的時候”,多溝通,多理解,願那些無可避免的創傷,少一點,再少一點。