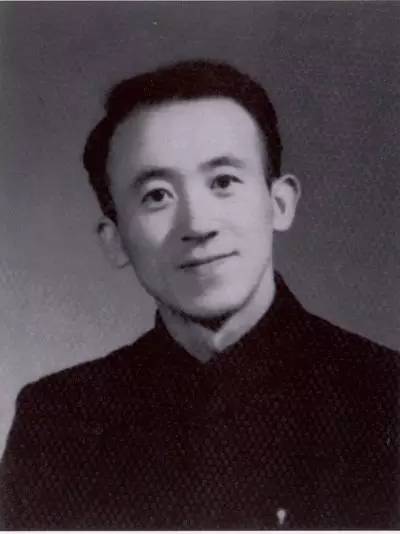

夏青老師

夏青,葛蘭,這兩個響亮的名字,對於老一輩或者共和國同齡人來說,是再熟悉不過的了。他們是中華人民共和國第一代播音員,夏青的聲音渾厚、質樸、別具一格,葛蘭的聲音則親切、悅耳、獨樹一格。

那個年代,沒有電視,家家戶戶有的是有線廣播小喇叭或是半導體收音機。每當國家有重大新聞,大多都是夏青,葛蘭兩個人進行播音。他們的聲音高亢激昂,催人奮進,是多年人們心中的偶像。漸漸地,大家知道了他們不只是同事,還是夫妻。他們的聲音有磁性,讓人忘乎所以;他們的聲音是火燃,照亮前進的路;他們的聲音是沒有樂譜的音樂,讓人們精神煥發。聽他們的廣播是一種精神上享受,一種心靈上陶冶,多少人聽他們的播音,為祖國建設激情燃燒,多少人聽他們的播音,奮不顧身,流汗灑血,他們是共和國的功臣,是最可愛的人。

不是我願意沾滿名人的光,夏青老師是道道黑龍江省呼蘭的人,我的老鄉。他本名叫耿紹光,是現在利民開發區大耿家村人,我過去上下班,天天路過這個村子。夏青老師早年就讀於哈爾濱第一國高土木科,畢業後,為了糊口,曾在哈工大當過土木科教師的助手和馬家溝小學的教員。 1948年考入東北大學文學院中文系,並在學校參加了進步組織「中國民主青年聯盟」。 1949年進入新華社新聞幹部訓練班學習。 1950年5月,畢業於北京新聞學校,到中央人民廣播電台任播音員,改名“夏青”,取“華夏青年”之意,自此開始了他四十年的播音生涯。

認識夏青和葛蘭老師,是偶然的機會。 1992年,區裡準備辦第一屆蕭紅文化節,電視台要更換電視發射器等設備,我到北京廣播器材廠訂購設備。正好,我台的播音員隋文光在葛蘭老師辦的播音員培訓班學習。有個星期天,我們買了點水果和家鄉土特產到當時的廣播電影電視部家屬大樓,去探望兩位老師。

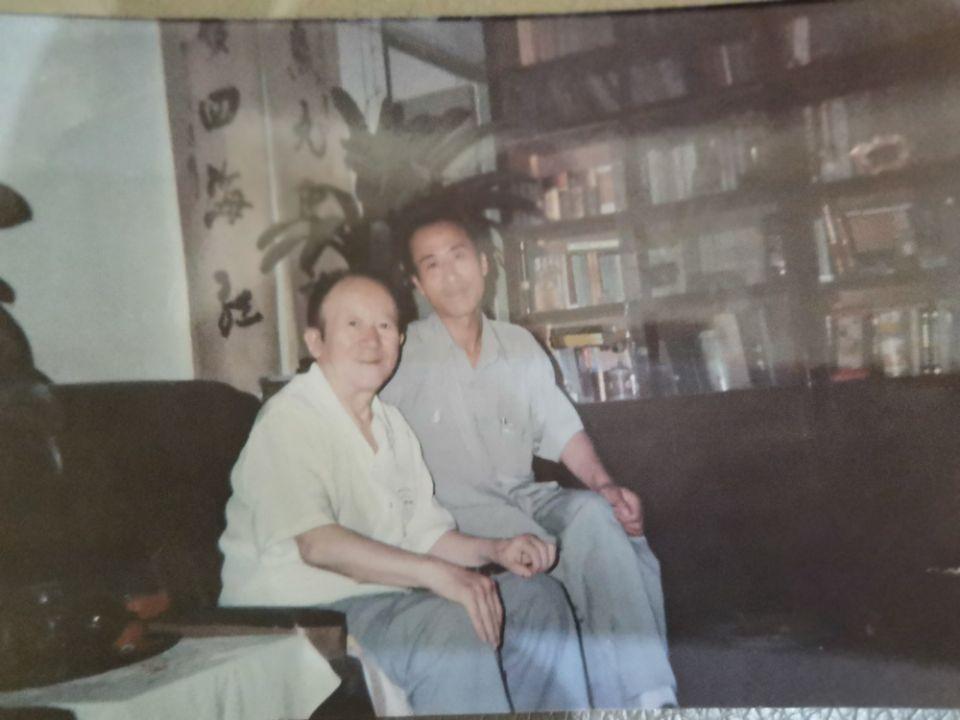

作者與在夏青、葛蘭老師家中

我們懷著忐忑不安的心情,敲開了老師家的門,沒有想到兩位老師都在門口歡迎我們。我上上下下,左左右右打量兩位老師,想像在收音機裡聽到的那黃鐘大呂聲音,簡直判若兩人。她們沒有名人的架子,非常隨和,和藹可親,無拘無束,嘮的全是家鄉的嗑。

老兩口忙裡忙外端茶倒水,問寒問暖,我們嘮到家鄉的松花江,太陽島,蕭紅故居的時候,夏青老師透出來深深地眷戀。我可能是記者出身原因,嘮嗑也願意刨根問底,最關注的是兩位老師在播音崗位的名人趣事。

夏青老師的愛人葛蘭老師,原名叫王靜蓉。 1951年,她從河北省女子職業學校畢業,被分配到北京市的一所小學任教。在執教的第一學期,她帶領學生外出郊遊,不料在途中意外地摔成右手骨折,同事們及時把她送到醫院進行救治,但更不料的是,摔折的骨頭被接歪了,作為教師的王靜蓉,右手從此失去了用粉筆板書的能力。受傷期間,她在家中休養,有點灰心喪志。她不知道除了教師之外還能做什麼工作。這時,中央人民廣播電台首次對外公開招募播報員。家人鼓勵她去報考,她不太願意。因為,解放前的民營電台平時基本上都以播廣告為主,在她看來,這跟站在大街上吆喝賣東西沒太大差別。執拗的她還是在家人的說服下報考了。很快,她憑藉著洪亮的嗓音和清晰的吐字通過了專業考核,並順利地通過了政審。在到中央人民廣播電台報到上班後的第三天,便開始參加《記錄新聞》的播音,她給自己取了一個在電台播音時使用的名字——葛蘭!

抗美援朝期間,夏青和葛蘭老師在一起工作,建立了深厚的感情,抗美援朝結束後不久,他們結了婚。

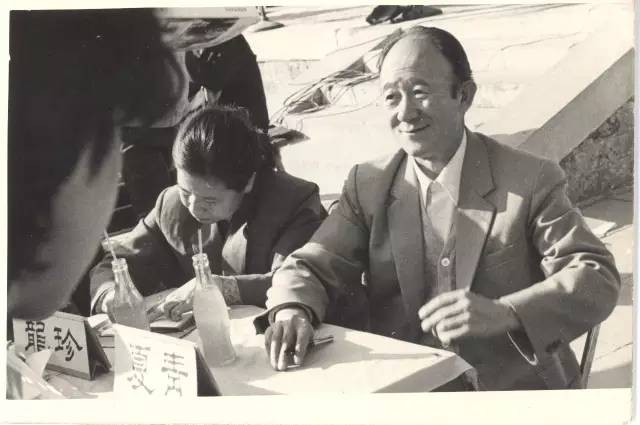

夏青與葛蘭老師

在播音界,夏青有很多的名字,「康熙字典」、「老佛爺」…這些都是因為他淵博的學問,權威的地位有目共睹有換來的。有一些疑難的問題,大家都不約而同地去請教這位「活字典」,他播音的準確率也令人稱奇,被譽為「沒有讀錯過一個字的播音員」。

1961年蘇共二十二大召開後,中蘇雙方在國際共產主義運動的理解上產生分歧,於是分別在各自的媒體上展開論戰。從1963年9月6日起,中共中央以《人民日報》和《紅旗雜誌》編輯部的名義,陸續發表了駁斥蘇共公開信的九篇文章,也就是人們熟知的「九評」。當時周恩來總理點名讓夏青主播。九評的播出在聽眾中引起了巨大的反響,夏青也迎來了他播音事業上的輝煌。當時「九評」第一階段剛完成,周恩來總理專門在人民大會堂設宴招待了夏青和參與「九評」的工作人員。

葛老師告訴我們,那天,總理一進門兒就問:「夏青、夏青在哪裡呢?夏青在哪裡?我要見夏青」。夏青馬上過去跟總理握手,總理拉著夏青到主桌上去坐,挨著葛蘭坐下。在席間總理問葛蘭:「蘭是哪個蘭字啊?是蘭花的蘭嗎」緊張的葛蘭竟脫口而出:「不是,是蘭草的蘭。」引來了滿桌人的大笑。

總理問夏青:「夏青同志,像你這樣的播音員播音部有幾個、全國有幾個?」夏青老師笑了,很遺憾地搖了搖頭。總理說這樣不行啊,要培養接班人啊,要讓這些年輕同志很快成長。

總理的一番話,讓夏青感受到肩頭的責任,「九評」結束後,他開始承擔起了電台培養播音新人的工作。人們熟知的著名播音員林如、方明、鐵城都是當時的重點培養對象。

中央電視台主持人趙忠祥回憶,在「九評」播出後,當時所有的播音員大都提了三級工資,連他自己當時這樣一個年輕後輩都提了兩級工資。近幾年在許多與播音主持相關的會議中,趙忠祥多次感慨地說:「像夏青這樣以一己的工作而讓全行業的人終生受惠的人,已經是前無古人,後無來者。 」

1976年1月初的一天晚上,夏青第一次請了兩天假回家看望母親,獨自在家的葛蘭聽到了急促的敲門聲,台領導親自上門找夏青來了,聽說還沒回來,便又急匆匆地走了。這時在從遼寧回北京的火車上,夏青突然從廣播裡聽到了一個舉國同悲的噩耗:週總理逝世了。人生無數的磨難都無法讓他輕易掉淚,但聽到方明播報這條消息時,夏青的淚水如泉湧般再也無法抑制。

夏青老師對總理的感情太深了,想起上個世紀60年代和總理的見面,想起“文革”平反時總理對他的兩次專門關照:“夏青同志在哪裡呢?該回來了吧。 「一路的火車,他的淚水一直從東北流到北京。

第二天八點到家後,悲痛的夏青沒有和妻子說上一句話,洗了把臉就往台裡跑去。那一天,中央人民廣播電台的廣播裡傳出了由夏青播送的「週總理追悼會悼詞」。

那天播送的悼詞充滿了感情,人們都稱讚夏青的播音已經到了“登峰造極”的地步,但只有妻子葛蘭知道,那裡麵包含了多少夏青的淚水啊!

過去的八十年代,夏青和葛蘭幾乎成了中央人民廣播電台的代名詞,聽眾都稱他們的聲音是「祖國的聲音」、「母親的聲音」。

在夏青和葛蘭老師的家裡,我們談了很晚,要不是急著趕最後一班的地鐵,說不上還要嘮多久。

臨告別的時候,兩位老師一再囑咐:給家鄉的人代好。有機會一定回家看看。

時間過得真快,好像一眨眼的功夫,十多年過去了, 2004年7月24日,我國第一代播音藝人夏青在北京辭世,享年77歲。那一年的春節晚會,我作為總策劃,在節目中插播夏青老師的畫面。

夏青高超的播音藝術、動人的感染力,曾讓許許多多少年,在他的影響下踏上了播音員和主持人的道路;曾經讓我們這個人隨著他的聲音興奮或者悲哀。夏青雖然離開了我們,可是他的聲音以及從他的唇齒間流淌出的那些美妙的字符與音節,將永遠留在一代甚至幾代人的回憶中。

為使我國第一代播音藝術家夏青同志的精神和作品得到傳承和發揚,2014年7月24日,在夏青同志逝世十週年之際,坐落於哈爾濱中國雲谷的夏青文化藝術館正式對外開放。

夏青紀念館共分為「前言、求學之路、播音歲月、授業解惑、播音成就、恆久緬懷與結束語」七個部分,記錄了夏青同志77年人生歷程中的播音藝術生涯和對中國廣播電視事業的貢獻。該館具有文化功能、育人功能和研究基地功能,是愛國教育基地。

人生自古誰無死,留取丹心照汗青。夏青老師一輩子完成了自己的承諾:工作、寫書、教學三件事。他培養了一代優秀的播音員,聲蕩大地;他留給我們寶貴的財富是愛人民,愛祖國,愛工作;他留給了環宇上的是最美的聲音,最經典的語言,仍然響徹在祖國的大江南北,長城內外。

夏青老師,今天,家鄉人民仍在懷念您,家鄉人民為您自豪。