蕭紅是中國現代文學史上最具影響力的女作家之一,也是黑土文化的獨特代表,近年來其作品和生活經驗越來越多的受到人們的關注。

蕭紅,原名張秀環,後改為張民瑩。 1911年6月1日出生於呼蘭河畔的呼蘭城中,1942年1月22日病逝於香港。 31年短暫的人生,卻像一顆耀眼的流星劃過夜空,她用飽含深情的筆觸,描繪出呼蘭小城的風土人情與世間百態,在悠遠醇厚的鄉思中審視歷史與人性。

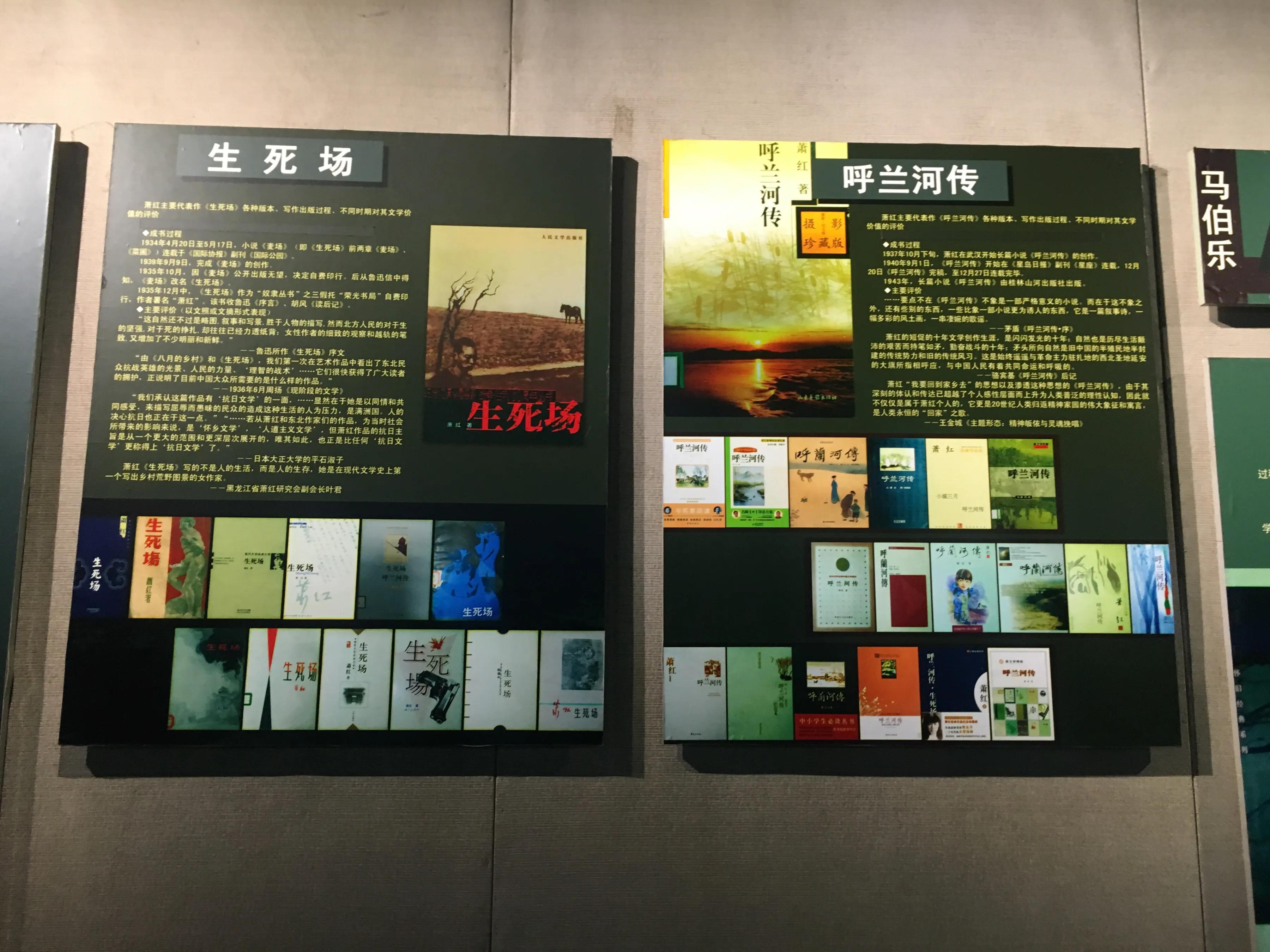

蕭紅的代表作《生死境》被譽為抗戰父子的“先聲”和“號角”,在如火如荼的抗日氛圍中展現了新的視角。獨具匠心、風格別緻的《呼蘭河傳》體現了蕭紅深邃的思想內涵,詮釋了作家「為人類寫作」的理想。 《馬伯樂》展現了蕭紅卓越的幽默和諷刺的才華,在中國現代女作家中無人比肩。 《商市街》《回憶魯迅先生》等散文作品感性而靈動,成為深受讀者喜愛的經典作品。

蕭紅與魯迅先生的雕塑

蕭紅出生在一個封建地主家庭,幼年喪母,父親刻板而嚴厲,在封建意識濃厚和男權至上的社會裡,生性敏感,內心倔強的蕭紅,感受到了家庭的冷落,只有祖父的呵護和她家的後花園帶給她的快樂時光,成為她童年最溫暖的記憶。

蕭紅家裡的後花園,有蕭紅和爺爺的雕塑。

1931年秋,蕭紅逃離了家庭,在荊棘遍布的旅途中漂泊,執著地追尋自由和真愛,也開始了她文學創作的歷程。此後十年間,由於日本侵華戰火蔓延和局勢的動盪,蕭紅不得不流亡遷徙。她曾在哈爾濱、青島、上海、武漢、西安、重慶、香港等20多個城市停留,看到了戰火給中華民族帶來的深重災難,感受到了民族的覺醒與抗爭,也結識了許多中外文化界的進步人士,對她的思想和創作帶來了深刻影響。

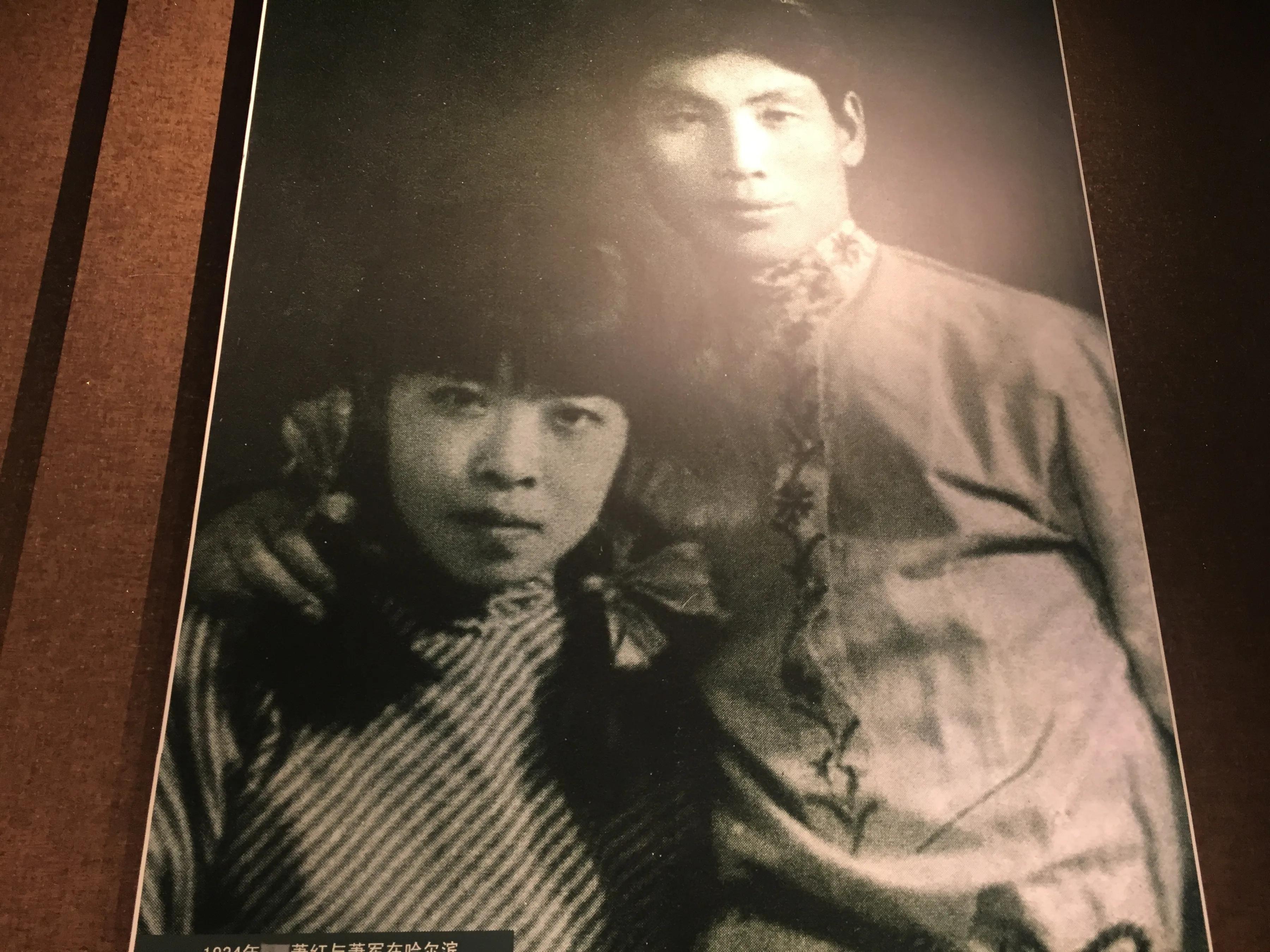

蕭紅與戀人蕭軍

在其短暫的人生中,蕭紅的生活和情感歷經坎坷磨難,作為勇於獨立思考的新女性,蕭紅的寫作伴隨著個人經歷和時代風雲的變幻,形成了自己獨特的風格。她以敏銳的目光,深刻細膩的感受,把對生命深刻的體驗和種種困惑,以感性的筆觸表達出來。在她的筆下有對侵略者的反抗,有對封建傳統意識的鞭撻,有對故土的懷戀。她以一種悲憫的情懷書寫對國人的憂思與希翼,對生命的意義與價值深沉思索。

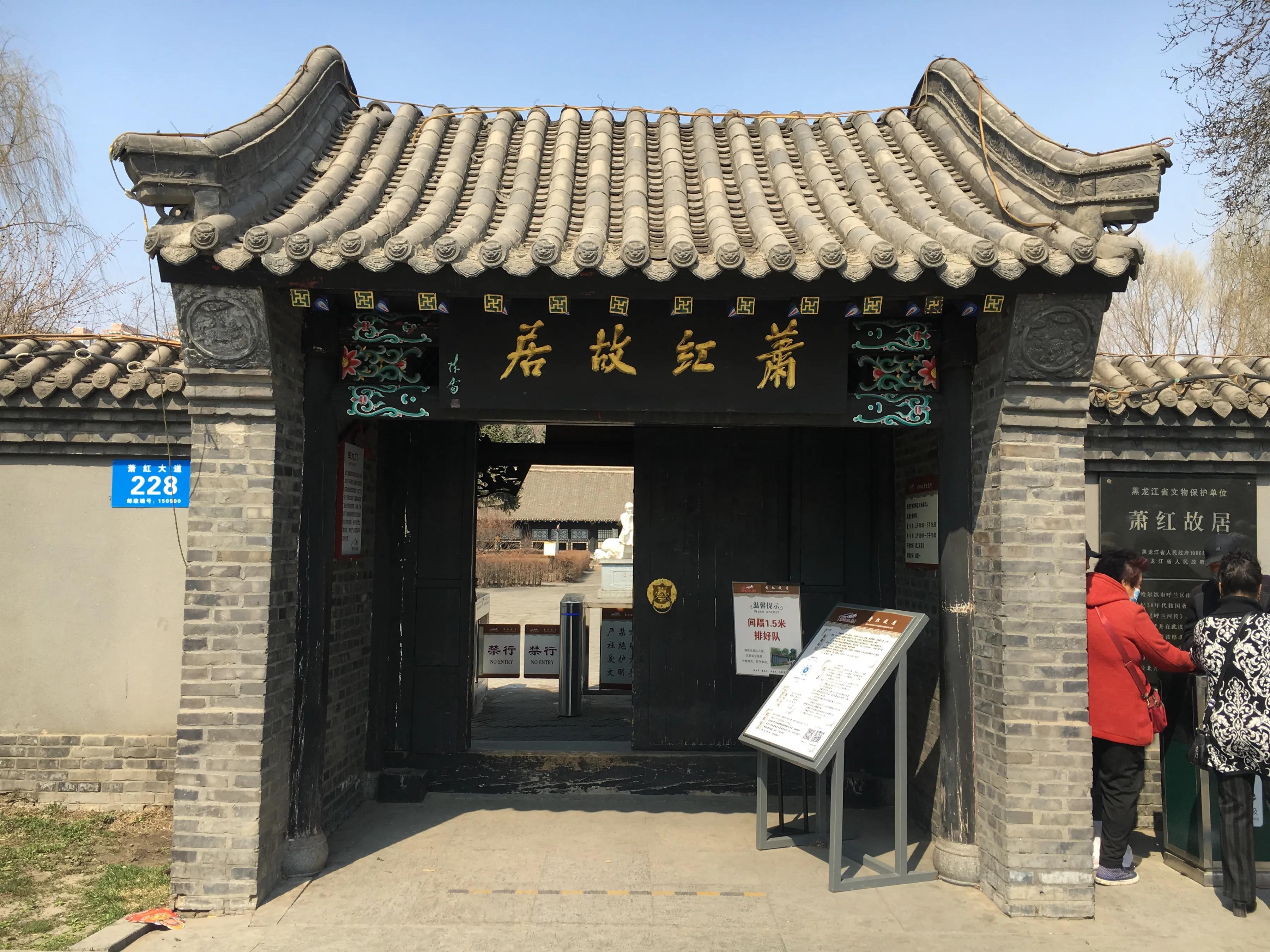

蕭紅故居和蕭紅紀念館都是免費參觀,憑身分證進入。

五間正房的全景

上圖是蕭紅故居的主要景點,蕭紅家居住的「五間正房」。五間正房是152平方米,建於1908年,青磚青瓦,五間正房的東邊分為內外兩間。外間是蕭紅父親張廷舉與母親姜玉蘭1908年結婚的新房,1911年的端午節蕭紅在此出生。

五間正房的大門

這是五間正房的東邊的外間蕭紅出生的房間

這是五間正房東邊裡間蕭紅爺爺奶奶住的房間

蕭紅的奶奶過世後爺爺就搬到了正房西邊的外間居住,蕭紅也過去與祖父同住,與祖父一起背古詩,聽祖父講故事。

這是五間正房西邊的外間,蕭紅爺爺住。

這是五間正房西邊的里間,蕭紅居住。

上邊這棟房子叫“七間門洞子房”,看起來是七間連著串,外表上是很威武的,房子出租給了別人,東側三間租給王四掌櫃,西邊三間是張家的糧倉。

上邊的房子是「草房」建築面積84平方米,建築結構木樑架土坯牆草頂蓋,這棟房子當時借給馮歪嘴子與王大姑娘居住。

上邊這棟房子是“小偏房”,建築面積42平方米,建築結構木樑架土坯牆草頂。這裡居住著老胡家老少三代。 「小團圓媳婦慘死在水缸中」的悲劇故事,就發生在這裡。

這裡是粉房,也是木樑架,土磚牆,草頂蓋。

這裡是“馬厩”,是小偏房老胡家拴馬的地方。

水井