近日,沉寂許久的餘秀華再度被送上熱搜。

而這次登頂熱搜的原因,是因為她與90後小夥楊櫧策,從知心戀人正式邁入婚姻的殿堂。

餘秀華何許人也?

或許你沒聽過她的名字,但你一定聽過那首《穿越大半個中國去睡你》。

未聞其名,先聞其作,這正是餘秀華在詩界獨樹一幟的標誌,而比其作品更加有名的,是她的「快言快語」。

在公眾人物普遍藏起情緒,謹慎行的當下,餘秀華卻從未在乎外界的看法。

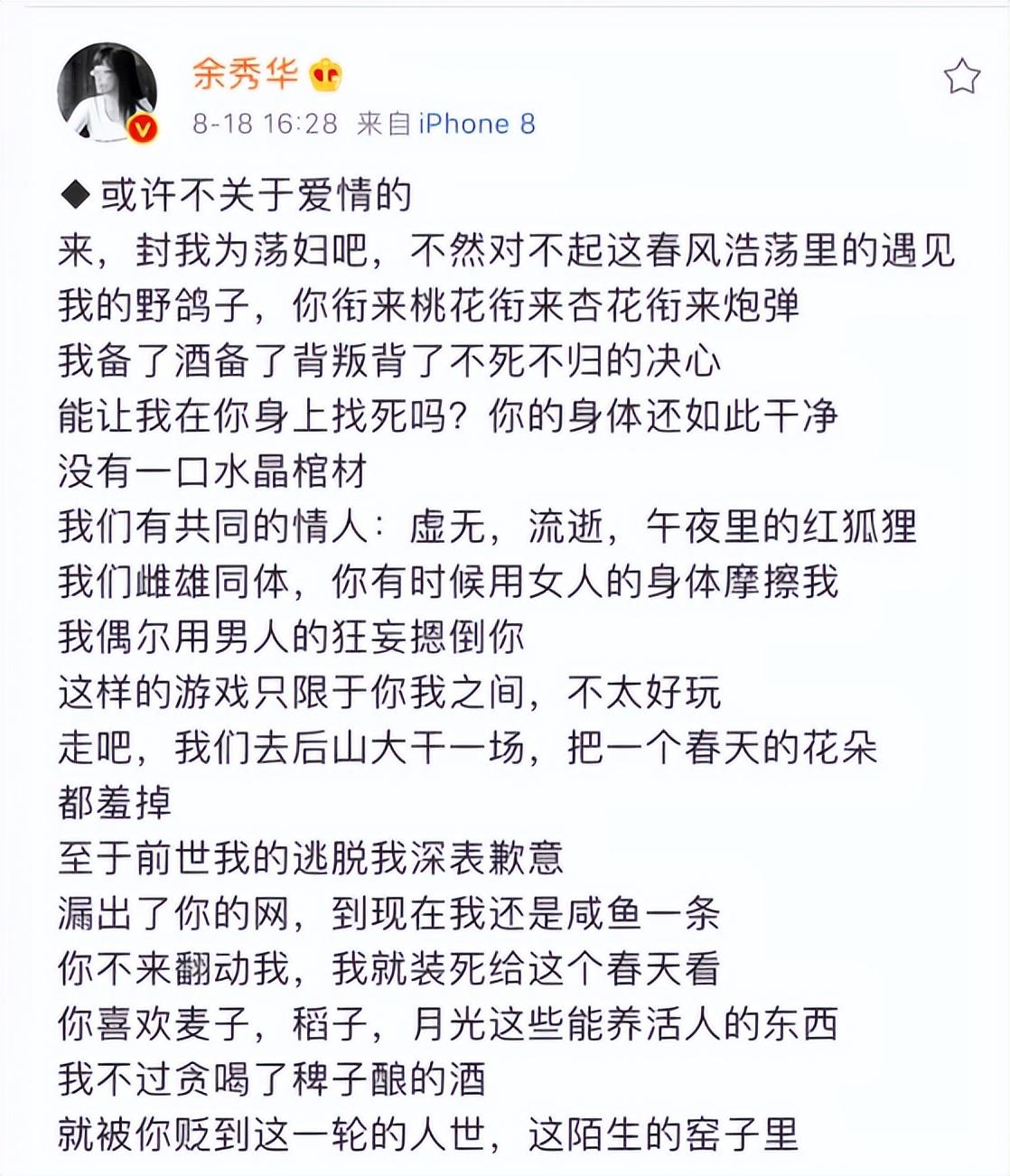

她粗獷大方地將愛欲寫進自己的詩裡;毫無顧忌地用超高的罵人技巧與黑粉互懟,喜提「鍵盤俠剋星」、「戰鬥系女詩人」的稱號。

甚至在遭遇外界的苛責與謾罵時,她更是無比壯烈地說道:“我就是個蕩婦,怎麼著吧?”

從成名之初,到如今的第二段婚姻,這7年來,圍繞在餘秀華四周的爭議始終從未平息。

有人敬佩她的豪邁不群,覺得她是真正的詩人,綻放於鄉村田野的泥土中;

也有人厭惡她的言行舉止,認為詩人應該書寫美好的事物,而不是整天盯著「男女那點事」。

然而,撇開世俗賦予在餘秀華身上的各種標籤,我們不難發現,農婦、詩人、腦性麻痺患者……這些身分都不足以定義她的萬分之一。

煙火繚繞的人世間,餘秀華更像是被命運打入泥潭,寧死不屈的無畏鬥士。

她,一直走在抗爭的道路上。

被打入泥淖的人生,沉默的羔羊

餘秀華曾在《我只是死皮賴臉地活著》中寫道:

“有時我是生活的一隻狗,更多時候,生活是我的一隻狗。”

這句話就像是碧波蕩漾的湖面,映照著她那坎坷又心酸的人生。

1976年,餘秀華出生於湖北省鐘祥市石牌鎮的橫店村。

她是家裡的長女,後面還有一個弟弟。

餘秀華出生時,缺乏經驗的接生婆早早剪斷了她的臍帶,導致她腦部缺氧,在醫院掙扎了4天,才發出第一聲啼哭。

雖然僥倖撿回一條命,但腦性麻痺卻自此跟上了余秀華。

這場意外,成了她此後人生苦難的根源。

兩歲時,當其他同齡人已經在地上摸爬滾打,餘秀華卻只能躺在搖籃裡坐都坐不起來,父母嘗試著把她放在板凳上,可往往人剛轉過身,她就摔在地上,嘴角還不停地流著口水。

到了上學的年紀,無法獨立行走的餘秀華,每天只能靠父親背著上下學,因為身體上的缺陷,她成為了同學們嘲笑的對象。

餘秀華不甘心,於是主動拒絕了父親的接送,開始學習拄著雙拐走路,經過一段時間的練習,她逐漸擺脫了雙拐,只需要一根木棍,就能獨自走完上下學這段「遙遠且艱難」的路程。

但餘秀華這番爭氣的舉動,並沒能為她贏來尊敬和喝彩,同學們依舊嘲笑她,有一天,放學後的餘秀華正準備回家,一個同學突然走到她的身旁,陰陽怪氣地說道:“你看看你,拿著棍子就像要飯的,也不害臊。”

那一刻,餘秀華感覺自己的尊嚴被狠狠摁在地上踐踏,她想哭,可殘酷的命運早已抽乾了她的淚水。

雙眼通紅的餘秀華,最後在同學面前狠狠扔下那條相依為命的拐杖,步履蹣跚地走回家,途中她好幾次突然跌倒,頭都磕出了血。

每一次跌倒,她都會咬牙爬起來,繼續朝著回家的方向前進。

沃野千里的土壤,可以開出驚艷動人的花朵,也能孕育出頑強不息的草原。

餘秀華就像一顆飽經摧殘的野草,倔強地堅守著自己僅剩的尊嚴。

但守護尊嚴的道路,哪有那麼容易。

那個年代的農村,迷信思想大行其道,赤腳醫生屢見不鮮。

眼看女兒治療無效,父母替餘秀華找來了一個“神醫”,沒等她開口說清自己的病狀,“神醫”就搖頭晃腦地說道:“你這輩子之所以身患殘疾,是因為上輩子造孽太多。

在很長一段時間裡,這種荒誕的說法,變成了余秀華沉重的心理負擔,在她本就傷痕累累的人生中,再度劃下一道血淋淋的傷口。

她像一隻沉默的羔羊,不知道該如何回擊外界的嘲諷,以及釋懷父母將希望全部壓在弟弟身上的失落。

只能反覆自我質問,為何前生不多做好事?

在空曠無垠的田野上,餘秀華的疑惑與不甘隨風飄揚,卻始終沒能得到她想要的答案。

反抗命運,傷疤與勳章

苦難的土壤,有時也會滋長出別樣的希望。

從很小的時候開始,餘秀華就展現出過人的寫作天賦。

小學4年級那年,學校要求學生寫作文,不甘落後的她,用顫抖的雙手一筆一劃,寫出了一篇500多字的短文。

後來,這篇作文被老師當成範文,當著全班學生的面大聲朗讀,她也因此受到表揚和鼓勵。

到了國中,餘秀華開始寫詩。

當時學校有校刊,每個月會進行一次徵文,靠著過人的天賦和努力,她成為了校刊的「登榜常客」。

同學們對此羨慕不已,但很少人知道,這份殊榮的背後,是餘秀華無法述說的苦難生活,如果沒有童年的心酸經歷,她或許很難寫出超過同齡人水平的詩詞。

餘秀華與寫詩的第一次“接觸”,結局並不圓滿。

即使很喜歡這份創作,但彼時的詩詞,卻沒能照亮她的灰暗人生。

古語有云,天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨。

或許是上天覺得餘秀華的經歷不足以成為一個優秀的詩人,於是它決定讓這個苦命的女孩,嚐遍更多的苦難。

從上學的第一天開始,寫字就成為了阻擋餘秀華學習的大山,身心障礙的她,每次寫作業都要比其他孩子花費好幾倍的時間。

病魔的作祟,讓餘秀華的學業成績慘不忍睹,不管她怎麼努力,都無法克服這道難以逾越的鴻溝。

在昏暗的燈光下,餘秀華沮喪地看著自己顫抖的雙手,就像她的人生,無時無刻不在經歷狂風暴雨的打擊。

中考時,餘秀華距離升學分數線差了十幾分,與高中無緣,父母勸她就此作罷,老實找一份工作賺錢養活自己。

但餘秀華嚥不下這口氣,她獨自跑到鎮上,找到一所中學的校長,懇求對方給自己一個讀書的機會。

聽完餘秀華的故事,感動不已的校長決定接納她:“你只管好好讀書,剩下的事情交給我。”

那一刻,餘秀華覺得只要自己肯努力,就一定能考上大學,但無情的現實卻狠狠地給了她一巴掌。

餘秀華的高中生涯過得很痛苦,寫作業跟不上同學,語言表達也不清晰,甚至每次考試她還沒答完一半的題目,就已經到了交卷的時間。

好不容易撐到高三,新來的班主任卻在不了解餘秀華狀況的情況下,公開在課堂上批評她的字寫得太醜。

苦苦堅持的自尊心,被班主任的這一舉動砸了個粉碎。

回到家後,徹底絕望的餘秀華不僅燒光了所有的課本,而且還拿起菜刀割傷手腕,母親一邊小心翼翼地給她包紮,一邊低聲地抽泣著,任由淚水滴落在地上。

就這樣,徹底斷了讀書念的餘秀華,告別了課堂。

這一年,她只有19歲。

後來,這道傷疤被餘秀華寫進了自己的作品中,成為詩裡的主角,成了她反抗命運的「勳章」。

付諸筆下的詩,與生活對峙

餘秀華曾在採訪中說:“我顯然是自卑的,雖然我一直不肯承認自己的自卑。”

不難理解,再怎麼堅強的人,在遭遇命運和生活的雙重打擊之後,多少都會產生些許自卑的心理。

但餘秀華內心的自卑,卻為她本就不幸的第一段婚姻,增添了許多心酸。

輟學不久後,擔心餘秀華老無所依的父母,開始為她物色對象。

當時的農村,19歲女孩結婚是再尋常不過的事情,但餘秀華的婚事卻沒有那麼順利,餘父餘母接連託人找了好幾個未婚小夥,沒有一個願意接納她。

1995年,從四川到荊門打工的尹世平入贅餘家,成為上門女婿。

尹世平比餘秀華大13歲,小學學歷,平日里愛喝酒,臭毛病多,打工多年都沒攢下一分錢,稱得上是一窮二白。

但就是這樣一個找不到一絲優點的男人,在與餘秀華的愛情裡卻佔盡上風,只因他和余母說了一句:“我不嫌棄餘秀華,我願意吃點虧,入贅你們家。”

在周圍的人看來,尹世平再怎麼不好,他也是個四肢健全的人;餘秀華再怎麼優秀,也遮掩不了她的身體缺陷。

殘疾,成了餘秀華在愛情中的原罪。

因為自卑,因為理解父母的良苦用心,餘秀華並沒有反對與尹世平的婚姻,恰逢情竇初開的少女時期,她對這場婚事也懷有美好的嚮往。

殊不知,倉促地結合,給本就千瘡百孔的人生又添上慘痛的一筆。

婚後兩人的生活愁雲慘霧,對愛情和婚姻有了一定概念的餘秀華,絞盡腦汁想要從丈夫身上找到一個自己中意的地方,卻發現比天上掉餡餅還難。

第二年,餘秀華生下一個兒子,尹世平常年在外打工,薪水全部花在不正經的地方,半分沒寄回家。

餘秀華沒有勞動能力,兒子嗷嗷待哺,母子倆的生活重擔,全部壓在了余父的身上,看著父親整日為生活而奔波,餘秀華不由得心如刀絞。

「其實我知道,父親到了90歲也不會有白髮;

他有殘疾的女兒,要高考的孫子;

他有白頭髮;

也不敢生出來啊。 」

——餘秀華《一包麥子》。

婚姻看不見出路,兒子2歲時,餘秀華說出了離婚的想法,但父母立刻表示反對,母親更是苦口婆心地勸道:「不要想太多,日子都是熬過來的,你能找到一個身體健全的男人已經很幸運了。

餘秀華想不通:“為什麼婚姻能和一個人的殘疾掛上鉤,甚至成為一種等價交換?”

她想問個明白,可得到的答案永遠都是:“你一個殘疾人,憑什麼看不上四肢健全的人家。”

人類的悲歡並不相通。

餘秀華沒法告訴別人,她殘缺的身軀裡藏著羽翼豐滿的靈魂,小到一條遊動的小魚、一片漂泊的白雲,乃至幾株麥子之間的摩擦,都能讓她感受到展翅欲飛的力量。

當這些無處訴說的心靈力量付諸筆端時,於是便有了詩。

而餘秀華,也擁有了與生活對峙的「武器」。

炙熱的夢想,破碗與乞討

搖搖晃晃的人世間,詩歌在餘秀華身上扮演拐杖的角色,支撐她與舉步維艱的生活互相磨合。

客源稀少的小賣部裡,微風徐徐的家門前,餘秀華用笨拙的雙手,在紙上洋洋灑灑地潑灑下自己活躍的思緒。

她說:“咱雖然說話不是很清楚,但文字可不管這些,它將沿著俺為它開鑿的京杭大運河,嘩啦啦地往前狂奔!”

炙熱的生命撞開冰山般的生活,引領餘秀華朝著夢想的方向前進。

在家當了一段時間「詩人」後,餘秀華拿著新鮮出爐的作品,走進了《鍾祥日報》的大門,找到時任編輯的黃葉斌。

她小心翼翼地從口袋裡掏出幾張皺巴巴的詩,羞澀地問道:“這是我寫的,請問能修訂發表嗎?”

黃葉斌看完後,覺得餘秀華的詩很有靈氣,於是點了點頭,將她的作品刊登在報紙上,兩人分別前,黃葉斌對她說:「你的詩很不錯,可以嘗試發表到更大的報紙。

但餘秀華覺得自己目前水準有限,還達不到黃葉斌所說的高度,兩年後,她才拿著自己的作品,找到《荊門晚報》的主編,把自己的詩刊登上去。

那幾年,餘秀華一直沉浸在詩歌的創作中,父親為她買了一台幾百塊錢的長虹手機,插卡後能夠上網。

網路的出現,幫助餘秀華打開了新世界的大門,她開始在手機上寫詩,讓朋友幫忙發到上網去,有時她也會跑到喧鬧的網吧,開上一台電腦,一坐就是一整天。

發到網上的詩歌猶如石沉大海,但餘秀華卻始終樂此不疲:“只有在寫詩的時候,我才感覺自己還活著。”

除了在網路上發表詩歌之外,餘秀華還將自己的作品寄給報社,儘管後者的情況比前者好上不少,許多作品都陸陸續續登上了報刊,但得到的稿費卻很微薄。

父母逐漸年邁,兒子日益長大,家裡需要錢的地方數都數不過來,她不想再這麼「頹廢」下去。

2012年,餘秀華瞞著父母隻身坐火車到溫州打工,在一家生產電腦貼膜的殘障福利廠裡,她日夜倒班,每天工作12個小時,不到一個月就瘦了10來斤,最後被聞訊趕來的父母強行拉回老家。

火車呼嘯著朝著家鄉的方向駛去,餘秀華的心情就像那天烏雲密佈的天氣一樣沉重。

父母終究會老去,丈夫比陌生人還不如,兒子以後也會有自己的家庭,她還能依靠誰?

絕望之際,餘秀華想到了乞討:“一想到淒涼的晚年似乎就在眼前,靠乞討為生也不失為一件幸事。”

然而,當她拿著破碗跑到天橋底下,準備學習如何乞討時,卻發現自己怎麼也跪不下去。

“一個小時/他的瓷碗響了六次/我抱緊新買的瓷碗,夾緊我的尾巴/我忽然想起了幾個字——人性繁華”

——餘秀華《在荊門的一天》。

就連命運也不曾讓其屈服的傲骨,似乎在不斷提示餘秀華:“跪了,就永遠站不起來了。”

兜兜轉轉好幾天,她最後還是回到了家鄉,過回農婦的生活,每天背著紙簍到山上摟草、幹農活、養兔子。

一邊接受現實的炙烤,一邊往人性更深處探索。

經歷了這些事情之後,餘秀華才明白,當一個人選擇自我貶低時,誰都救不了他。

唯有戰勝自己內心深處的怯懦和屈服,她才能迎來人生的蛻變。

腐爛的愛情,兩敗俱傷的抗議

那幾年,餘秀華過得很心酸。

生活上的不如意給她造成了很大的打擊,但比這更糟糕的,是一片狼藉的情感世界。

她和丈夫的婚姻早已名存實亡,尹世平幾乎從未盡到家庭頂樑柱的責任,只有兒子上高中時,才勉強支付了一部分學費。

比起物質上的矛盾,兩人在精神上的衝突更加劇烈,甚至稱得上水火不容。

餘秀華渴望平等的愛情,但在尹世平看來,這場婚姻是他一個健全人的犧牲,作為「得益者」的餘秀華,應該對他感恩戴德,乃至低聲下氣。

回想起第一段婚姻,餘秀華滿臉痛苦地說:

“在婚姻裡,我和他都是暴君,都很殘忍,它帶給我的好處遠不如一朵花給我的多。”

自覺「犧牲良多」的尹世平,從結婚第一天開始,就不停地報復性踐踏妻子的尊嚴。

在餘秀華跌倒的時候,在她滿身泥濘跌跌撞撞回到家的時候,等待她的並非丈夫的關心,而是尹世平肆意地嘲笑和不堪入目的謾罵。

甚至,當餘秀華發著高燒躺在床上奄奄一息時,看她不順眼的尹世平,半夜裡把她一腳踹下床。

尹世平一看到餘秀華在電腦上敲字就很煩躁,而她看見丈夫的身影,也覺得無端的不順眼。

兩個迥異的靈魂,在婚姻這片天地裡找不到一絲可以銜接的地方。

即使有一段時間,尹世平回家的次數屈指可數,但他帶給餘秀華的傷害卻絲毫不曾減少。

他在工友面前肆無忌憚地嘲笑妻子;賺來的錢全部投進風塵場所,甚至把夾縫偷歡當成在餘秀華面前炫耀的資本。

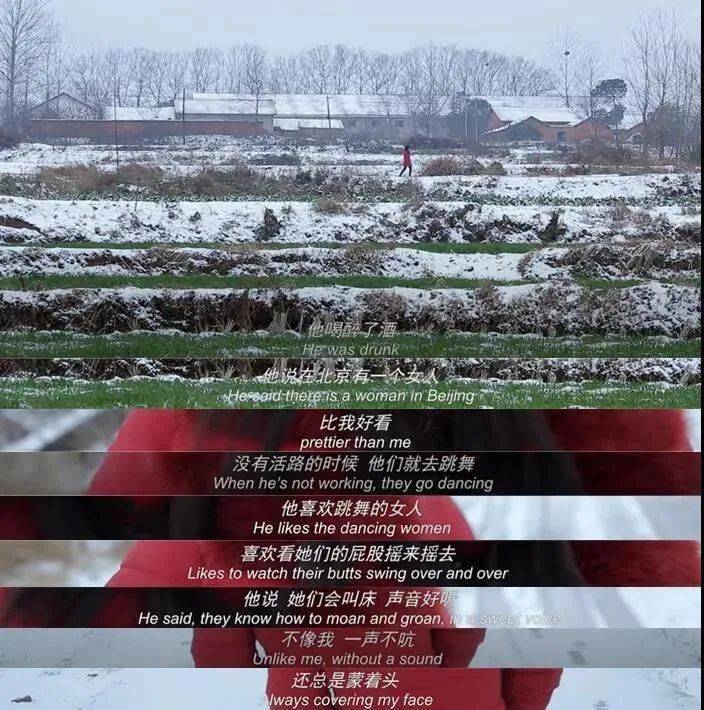

「他喝醉酒了,他說在北京有個女人比我好看/沒有活路的時候,他們就去跳舞/他喜歡跳舞的女人/喜歡看她們的屁股搖來搖去…

他揪著我的頭髮,把我往牆上磕的時候/小巫不停地搖尾巴…”

——餘秀華《我養的狗,叫小巫》。

婚姻腐爛至此,散發著令人作嘔的臭味,丈夫卻樂在其中。

有一年春節,尹世平在荊門打工,被老闆拖欠了800塊錢工資,他連哄帶騙把餘秀華拉去討薪,讓其攔住老闆的車子。

餘秀華很害怕,尹世平卻說:“你是殘疾人,老闆不敢撞上來的。”

“如果他真的撞上來了,怎麼辦?”

尹世平沉默了,裝聾作啞地屏蔽了妻子的疑惑。

那一刻,餘秀華的心比大雪天還要涼。

儘管彼此互相傷害多年,但她怎麼也沒想到,自己的命在丈夫眼裡只值800塊,還不如一頭豬。

不得不承認,在和尹世平的婚姻中,餘秀華絕大部分時候都處於下風,但即使形勢比人強,她也不曾放棄過抗爭。

難以想像,在筆下將「性」寫得洶湧狂奔的餘秀華,卻在很多年前就拒絕與丈夫同寢,實在拒絕不了,她就用被子蒙住頭,整個過程一聲不吭。

充滿痛苦的婚姻裡,餘秀華以兩敗俱傷的方式,表達自己對這段愛情的厭惡和抗議,以及對尹世平的冷漠和蔑視。

成名、離婚,衝鋒的號角

2014年,《詩刊》時任編輯的劉年,無意間在網上看到餘秀華寫的詩歌,這場不經意間的“偶遇”,改變了她的命運。

劉年對餘秀華的詩歌極為敬佩,看完她的全部作品之後,劉年馬不停蹄地從裡面選出8首詩,發給了主編。

不久後,《詩刊》發布了一篇名為《搖搖晃晃的人世間-一位腦性麻痺患者的詩》的文章,其內容正是餘秀華的人生經歷和作品。

這篇文章被轉發了數萬次,在網路上引起了廣泛的討論,而她的人生,也從這一刻出現了新的希望。

2015年,學者沈睿寫了一篇文章,稱餘秀華是中國的“艾米麗·狄金森”,同時,她在詩刊發表的8首詩歌再度被網友翻了出來。

其中,《穿越大半個中國去睡你》一炮而紅,餘秀華迎來了自己的成名時刻。

從默默無聞的腦性麻痺患者到炙手可熱的女詩人,餘秀華的生活有了翻天覆地的變化,蜂擁而至的媒體和出版社,差點把她家的門檻踏平,甚至有編輯為此放下“狠話”:“就算是跪著,也要把你簽下。

那一年,餘秀華去了很多地方,見識了許多先前從未見過的新奇事物,嶄新的生活,似乎已經與苦難、反抗沒有絲毫關係。

然而,即使是成名帶來的諸多榮譽與標籤,也依舊沒能掩蓋她的「鬥士」本質。

腐爛的婚姻,是懸掛在餘秀華頭上的“達摩利克斯之劍”,她對尹世平的厭惡已經到了極點:“19歲的婚姻裡,我的身體沒有一塊完好的地方。”

成名之後,餘秀華有了離婚的底氣,但尹世平卻寧可賴在這段臭不可聞的婚姻裡彼此痛苦,也不願和她離婚:

「你以前是個什麼人,誰肯和你結婚,要不是我同情你,可憐你,你能有現在?出名了就想離婚,做夢吧你!”

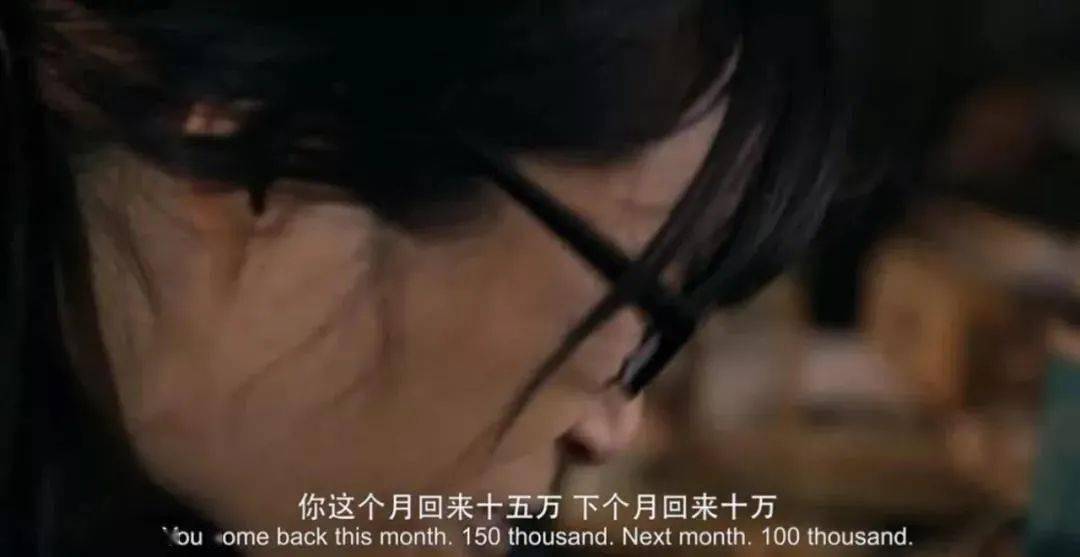

餘秀華忍無可忍,最終只得抓著尹世平的“痛點”下手:“這個月離婚,給你15萬,下個月就給10萬。”

這筆錢差不多是她當時一半的版稅,見錢眼開的尹世平當天晚上就趕回家,心滿意足地在離婚協議書上簽下自己的名字。

那一天,距離兩人20週年只剩下10天。

陽光灑在大地上,冰雪緩緩融化,人間溫暖到好似不存在悲傷。

對餘秀華來說,直到這一刻,她的人生才算翻開了新的篇章,但外界卻無法理解她的行為。

餘秀華把離婚的消息告訴家人後,母親哭了很久,那時的她已經是肝癌晚期,隨時可能撒手人寰。

母親哭著問餘秀華:“你咋就這麼心硬,沒個伴,以後老了咋辦?”

“心硬也是你給的”,她不甘示弱,對著母親反唇相謳。

餘秀華不瞎,母親淚水裡的心疼和擔憂,她看得見。

只是人生苦短,如果一輩子無法與相愛的人在一起,如果潔白的靈魂只能藏在衣櫃裡無處訴說,那麼就算人世間再大,對她而言終究只有「無趣」二字。

“對某些男人來說,離婚也許只是甩掉一件舊衣裳;但對一個女人而言,她就是甩掉一個制度”,餘秀華如是說道。

那場離婚,是她向「傳統愛情」發動衝鋒的號角。

不得不鬧出來的笑話

成名帶來榮譽,同時也伴隨著質疑。

與丈夫離婚後,餘秀華有過一段安逸舒適的日子,但這份來之不易的寧靜生活,很快就被外界打破。

在某些「衛道士」的眼中,女人的情慾只能是生長在陰暗角落的苔蘚,不能拿到檯面上見光。

他們或許會欣賞漂亮女人偶爾的眉目傳情,但作為殘疾人的餘秀華,大大方方地將自己內心對情愛的渴望展現出來,無疑戳中了他們的怒點。

有人看不慣她的詩歌,於是在網上批判她是“蕩婦體”、“下半身寫作”,聲勢浩大的譴責聲朝著餘秀華湧去,似乎想要將她淹沒。

面對外界的非議,餘秀華也有過妥協的念頭,但後來她發現:“對待某些人,寬容是廉價且無效的東西,還不如乾脆往自己身上抹泥巴,醜了,也就安全了。”

餘秀華不再妥協,綻放於苦難中的她,轟轟烈烈地向那些謾罵的人反問道:“我就是個蕩婦,怎麼著吧?”

「餘秀華的詩,放在中國女詩人的詩歌中,就像把殺人犯放在一群大家閨秀裡一樣醒目,別人都穿戴整齊,塗著胭脂、噴著香水,白紙黑字,聞不出一點汗味,唯獨她煙熏繚繞,泥沙俱下,字與字之間還有明顯的血污”

——劉年。

詩如其人,餘秀華的人生,何嘗不是她所著的另一首詩歌,裡面充滿了常人難以想像的心酸。

當懦弱和妥協無法帶來幸福時,餘秀華只能奮起反擊,將屹立在通往幸福道路上的阻礙一一打倒,其中就包括不公的命運、殘酷的生活…

在眾生皆苦的人世間,她用不屈的脊梁,為自己撐起了一片精彩紛呈的天地,同時與世俗的偏見抗爭到底。

她朗讀詩歌時的神情,如少女般蕩漾;她筆下情慾盛燃的詩歌,是生命的綻放;她不遮不掩的坦蕩敞亮,讓狹隘和猥瑣無處遁形。

誰說,這些美好的事情,不能出現在一個中年女子身上?

求而不得,是人生至苦之一,但反過來說,尋有所獲,何嘗不是人生一大幸事。

正如她在《沙漠》中所寫的:“一個能夠升起月亮的身體,必然也馱住了無數次日落”

對餘秀華來說,從出生的那一刻起,命運就把她摁住一望無際的苦難沼澤裡,或許她的掙扎和反抗,在某些人看來只是個笑話。

但這場笑話,她卻不得不鬧出來。

對美好人生的嚮往、身體裡澎湃湧動的生命裡,讓餘秀華學不會低眉順眼,委曲求全到一生結束,她只能以尖銳的姿態反抗,在壓抑的生活中撕開一道呼吸口。

她也曾自卑到惴惴不安,如同春日里提心吊膽的稗子,擔心隨時會被清除。

但即使淪落到差點以乞討為生,餘秀華也沒有放棄尋找希望,那些曾經被視為笑話的舉動,最終成為她走出泥潭的支撐點。

生理上的殘缺依舊無解,卻再也無法遮掩住她內心如太陽般炙熱的光芒。

春天的道路上

餘秀華曾在受訪時說道:

「我的身份順序應該是女人、農民、詩人,但如果你們在讀我的詩歌的時候,能忘記我所有的身份,我必將尊重你。”

尊重他人,是一人的基本素養,但有些人卻習慣用高高在上的憐憫去看待餘秀華,對她惡語相向,乃至外形羞辱,以此來滿足自己內心的扭曲。

而這,正是餘秀華數次在網路上與他們爭論不休的原因。

從卑微如塵土到自信傲立世間,她所需要的,僅僅是一份和正常人無異的尊重。

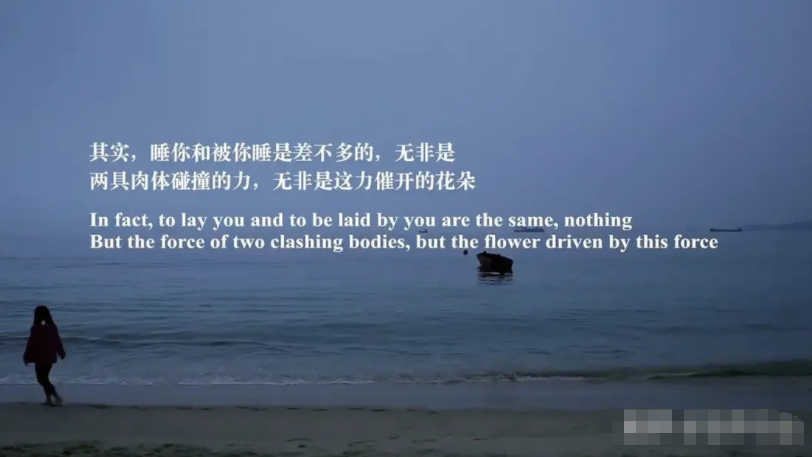

當我們用正直的目光,去看待餘秀華的作品時就會發現,她筆下那些炙熱如火、無所顧忌的詞語,所承載的不僅僅是生理上的快感,更藏著對美好愛情發自內心的嚮往。

一種彼此互相尊重,不帶有任何依附屬性,靈欲結合的誠懇愛情。

從2021年在社群平台上認識90後養蜂人楊櫧策,到2022年5月官宣走入婚姻的殿堂,這一路,餘秀華走得很艱辛。

有人嘲諷她是「老牛吃嫩草」;

有人質疑她一把年紀了,還談什麼戀愛;

甚至有人謾罵她在炒作自己,想再火一次。

面對這些無端的惡意,餘秀華自始至終以坦然待之。

當被提醒「小心遭男方利用」時,她說:「兩個人相愛就是有所圖,正常的戀愛也圖青春、美貌、金錢、情感,我不怕他圖我什麼,我有東西讓他圖,也很好。

世間繁華,有多少的人擁有健全的身軀,卻把自己禁錮在順從規訓的囚籠裡,一味懇求命運對其優待、生活下手輕點。

殊不知,人生不如意之事十有八九,而生命力的本質,恰恰在於抗爭。

縱使人生被打入深不見底泥潭,也要有仰望星空的決心,以及奮勇反抗的勇氣。

餘秀華真正做到了這一點,即便是在互相依偎的愛情裡,她始終保持著自我獨立,而不是成為別人的附庸品。

春風蕩漾的花園裡,身穿白色婚紗的餘秀華,在吞下所有的苦難和沈重之後,如同百折不屈的花兒般屹立著。

紅唇似火,笑容如媚。

她是堅強無畏的“鬥士”,一直走在通往人生春天的道路上。