一、壯志凌雲少年時

辛棄疾出生於西元 1140 年的山東濟南,彼時北方在金人統治之下。祖父辛贊雖在金朝為官,卻一直心繫宋朝,渴望南歸,無奈家族人多無法成行。辛贊常常帶著辛棄疾 “登高望遠鏡,指畫山河”,將愛國之情傳給他,使辛棄疾在青少年時代就立下了恢復中原、報國雪恥的志向。

公元 1161 年,金國皇帝完顏亮大舉進犯南宋,北方漢人不堪壓迫紛紛起兵造反。 21 歲的辛棄疾毅然參加了由耿京領導的起義軍,並擔任軍中掌書記。這個職位不僅要負責起草軍中書檄文告,還能參與軍中機密事宜。為取得南宋朝廷支持,辛棄疾力勸耿京南下接受南宋領導。耿京很快接受建議並派辛棄疾南下。辛棄疾一行人到建康成功見到宋高宗,宋高宗任命耿京為天平軍節度使,辛棄疾為右承務郎、天平軍掌書記。

據史料記載,當時北方的起義軍眾多,但規模普遍不大。辛棄疾率領的兩千餘人在其中已算一股不小的力量。然而,與金朝的強大兵力相比,仍顯薄弱。在這樣的局勢下,辛棄疾深知只有與南宋朝廷聯合,才能有更大的勝算。他憑藉著敏銳的政治洞察力和果敢的行動力,在複雜的局勢中為起義軍尋找出路。

在起義軍中,辛棄疾不僅展現出卓越的領導才能,還以其重情重義的品質贏得了眾人的敬重。他與義端和尚的故事更是凸顯了他的勇猛和果斷。義端和尚在辛棄疾的勸說下,本已答應投奔耿京,卻因貪圖金人高官厚祿,偷了耿京的印信逃跑。辛棄疾被耿京懷疑,他立下三日之約,若不能擒獲義端,情願赴死。最終,辛棄疾追上義端和尚,手起刀落將其斬殺,回去交差,耿京對他更加讚賞。

辛棄疾的少年壯志不僅體現在他的軍事才能和領導能力上,更體現在他對國家和民族的忠誠與擔當。他在金人統治下長大,卻始終不忘自己是宋朝子民,為了恢復中原、報國雪恥,不惜投身起義軍,歷經艱險。他的故事激勵著後人,成為了中國歷史上一段不朽的傳奇。

二、勇闖敵營震天下

(一)生擒叛徒展氣魄

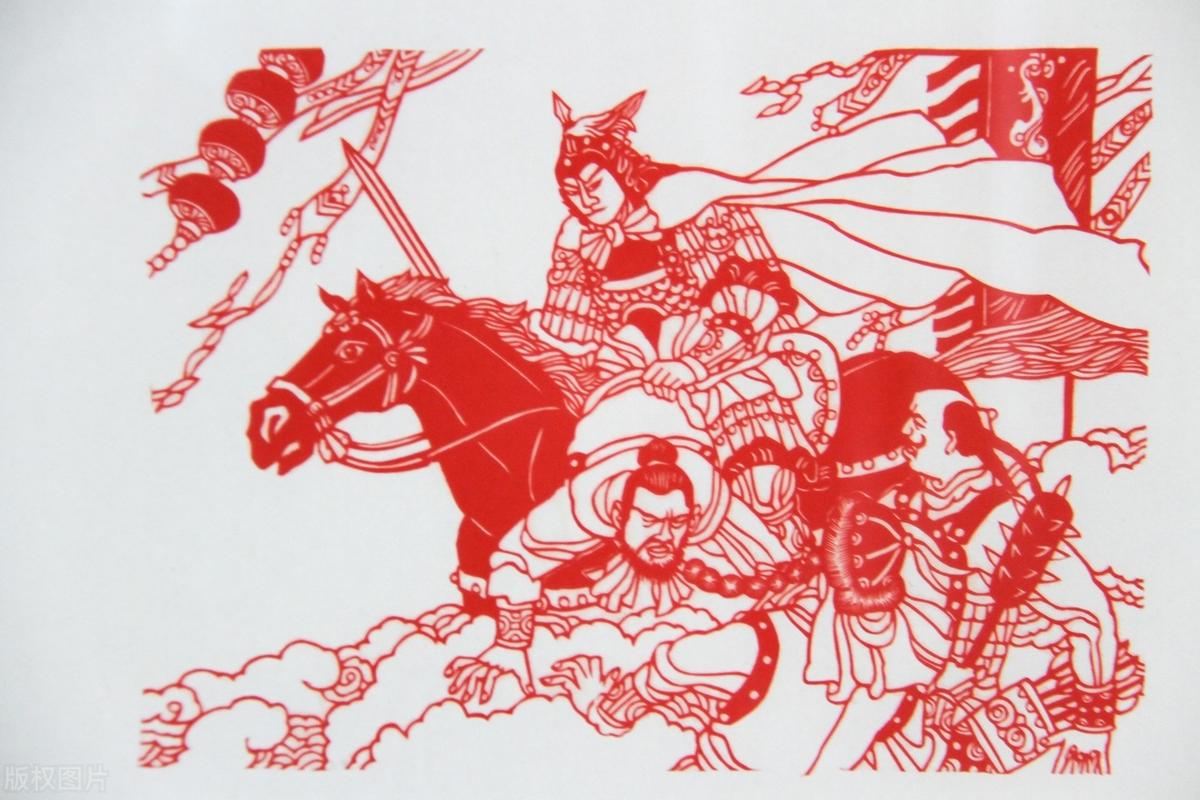

當辛棄疾得知耿京被叛徒張安國殺害後,悲憤交加。但他沒有絲毫猶豫,毅然決定率五十人闖入五萬人的金兵大營,誓要生擒叛徒,為耿京報仇。

要知道,這是一場實力極為懸殊的行動。五十人對五萬人,猶如以卵擊石。然而,辛棄疾憑藉著非凡的勇氣和智慧,精心策劃了這次行動。他趁著夜色掩護,帶領五十名勇士悄悄潛入金兵大營。此時的張安國正與金軍將領在營帳中喝酒慶賀,完全沒有料到辛棄疾會如此大膽地前來。辛棄疾等人如神兵天降,衝入營帳,在眾目睽睽之下,迅速將張安國捆綁起來。金軍將領們一時竟沒反應過來,等他們回過神來,辛棄疾已帶著張安國準備撤退。

但辛棄疾並沒有就此滿足,他還趁機策反了一萬多名耿京的舊部。這項壯舉,充分展現了辛棄疾的氣魄和人格魅力。他不僅有勇有謀,還能在危急時刻說服眾人,共同反抗金軍。據說,在策反過程中,辛棄疾慷慨激昂地講述了耿京的理想和他們起義的初衷,讓許多人深受觸動。這些舊部原本就對張安國的叛亂行為感到不滿,在辛棄疾的感召下,紛紛決定跟隨他投奔南宋。

(二)威名遠揚受讚譽

辛棄疾的這項壯舉讓南宋舉國震驚。人們紛紛傳頌他的英勇事蹟,宋高宗對他也是讚不絕口。一時間,辛棄疾成為了南宋的英雄人物。他的名字傳遍了大江南北,激勵著無數人為了國家的尊嚴和民族的解放而奮鬥。

辛棄疾也因此開始在南宋為官。他本以為可以憑藉自己的才能和勇氣,為南宋的抗金事業做出更大的貢獻。然而,現實卻並非如他所願。南宋朝廷的軟弱和主和派的勢力強大,讓他的抗金主張屢屢受挫。儘管如此,辛棄疾始終沒有放棄自己的理想和信念,他不斷地向朝廷上書,提出抗金的策略和建議。他的一片赤誠之心,令人敬佩。

三、壯志難酬心悲憤

(一)為官獻策遭冷遇

辛棄疾自南歸後,一心想著抗金北伐,收復失地。他懷著滿腔熱忱,先後寫下了《美芹十論》《九議》等軍事著作,詳細分析了宋金形勢,提出了一系列抗金主張。在《美芹十論》中,辛棄疾從戰略層面深入剖析了金國的政治、經濟、軍事等方面的弱點,指出了南宋抗金的可行性和必要性。他認為,南宋不應畏懼金國,而應積極備戰,抓住時機,一舉收復失地。在《九議》中,辛棄疾更是具體闡述了抗金的戰略戰術,包括如何選將、練兵、布陣等。

然而,辛棄疾的這些良策卻遭到了朝廷的冷遇。當時的南宋朝廷,主和派佔據主導地位,他們主張與金國議和,以換取短暫的和平。主和派認為辛棄疾的主張過於激進,會破壞得來不易的和平局面。於是,他們紛紛彈劾辛棄疾,指責他 「好殺、好財、好色」。其中,淳熙八年底,王町指言辛棄疾 「姦貪兇暴,帥湖南日虐害田裡」「用錢如泥沙,殺人如草芥」。這些無端的指責讓辛棄疾深感無奈和悲憤。

儘管辛棄疾的軍事著作在後世被兵家所重,認為他是不可多得的將才,但在當時的南宋朝廷眼中,卻如一張廢紙。宋史對辛棄疾的記述中只說 “以講和方定,議不行”,這樣的歸因顯然不夠充分和深刻。其實,辛棄疾的著作未被重視和重新啟用的原因是多方面的。一方面,宋朝的文書奏章體系使得奏章的保存並不容易。

辛棄疾上書《美芹十論》的時候官職低微,很可能是以 “章奏” 的形式上奏給皇帝和宰相的。如果皇帝對奏章中的問題難以處理,不甚同意,一般會採取 “留中” 的辦法,或者將奏章交給有關部門討論研究。而奏章在被皇帝審查批閱後,一般會到專門的地方進行燒毀,從而難有再次啟用的可能。另一方面,辛棄疾的觀點眼光太過於長遠和深刻,並沒有刻意地去迎合當權者的意圖。無論是《美芹十論》還是《九議》中所持的觀點,都與主和派的主張相悖,因此難以得到朝廷的認可。

(二)無奈解甲歸田園

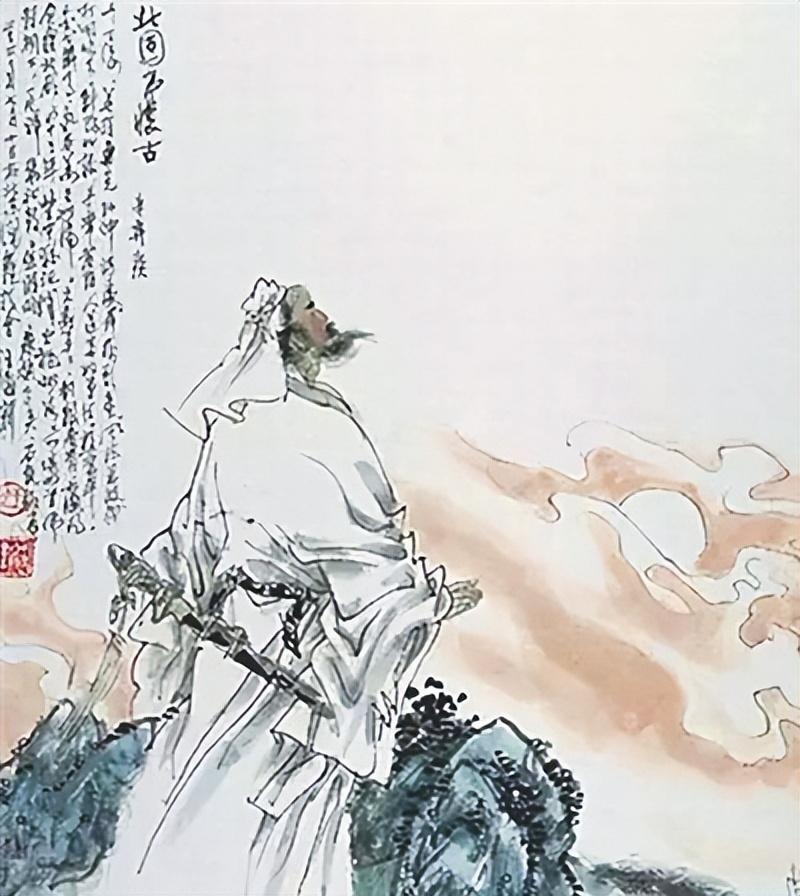

在重重壓力下,辛棄疾無奈解甲歸田。儘管壯志未酬,但他並沒有自暴自棄,而是將自己的情懷寫入詞中。他的詞曲充滿了對國家命運的擔憂和對收復失地的渴望,如“了卻君王天下事,贏得生前身後名。可憐白發生!”“把吳鉤看了,欄桿拍遍,無人會,登臨意。

同時,辛棄疾在文職工作上也做得十分出色。他僅用半年時間就將當時因戰火牽連而生靈塗炭的滁州經濟振興;三個月剿清江西周圍的匪患。在湖南為官時,他除了剛正不阿地處理了一大批貪官污吏外,還秘密組建一支驍勇善戰的 “飛虎軍”。雖然這支軍隊最終因觸及到朝廷貴族高官們的切身利益而被解散,但辛棄疾的才乾和勇氣卻得到了充分的展現。

解甲歸田後的辛棄疾,過著平淡的生活。他在江西修建了一座帶湖泊的莊園,自號 “稼軒居士”。在這裡,他時常對家人說:“人生在世,需克勤克儉,勞作耕田。” 他的詞風也逐漸轉為平淡,早年那種壯志豪情早已被歲月的風霜所磨平,只剩下對生活的感悟和對人生的思考。然而,他心中的抗金之火從未熄滅,直到生命的最後一刻,他還在大喊著 “殺賊、殺賊、殺賊”。

四、英雄遲暮誌不改

(一)晚年獲旨難如願

嘉泰三年,主張北伐的韓侂冑起用主戰派人士,已六十四歲的辛棄疾被任為知紹興府兼浙東安撫使。年邁的辛棄疾精神為之一振,以為自己終於可以再次為抗金大業貢獻力量。然而,此時的辛棄疾已步入晚年,身體每況愈下。儘管接到朝廷旨意,可指揮南宋正規軍,但歲月不饒人,他已無力再像年輕時那般馳騁沙場。他心中充滿了遺憾,看著自己曾經為之奮鬥一生的抗金事業,如今卻因年邁病重而無法親自參與其中,只能寄希望於年輕一代。

(二)愛國之心永不滅

辛棄疾的一生,命運多舛。他少年時便立下報國之志,青年時勇闖敵營,名震天下。中年為官,卻屢遭冷遇,壯志難酬。晚年雖獲朝廷起用,卻又因年邁病重無法實現夙願。然而,他的英雄本色和愛國之心從未改變。在生命的最後時刻,他仍大喊 「殺賊、殺賊、殺賊」!這三聲吶喊,飽含著他一生的悲憤與無奈,更體現了他對國家與民族的深深眷戀。他用自己的一生詮釋了什麼是真正的英雄,什麼是堅定不移的愛國情操。辛棄疾雖然離開了人世,但他的精神卻永遠激勵後人,成為中華民族寶貴的精神財富。他的詞曲,也將永遠流傳下去,讓後人感受到他熾熱的愛國心和豪邁的英雄氣概。