著名藝術家、藝術教育家,中央美術學院教授詹建俊先生,2023年1月11日18時於北京逝世,享年92歲。

詹建俊1931年生,滿族,遼寧省蓋縣人。 1948年入北平國立藝術專科學校學習,1953年本科畢業於中央美術學院繪畫系,1955年研究生畢業於中央美術學院彩墨系,1957年結業於馬克西莫夫油畫訓練班並留校任教。曾擔任中央美術學院教授、博士生導師、學術委員會顧問,中國油畫學會主席、榮譽會長,中國美術家協會副主席、油畫藝術委員會主任,中國美術家協會顧問,中國文聯榮譽委員,歐洲人文藝術科學院客座院士。第八屆、第九屆全國政協委員。 1986年被國務院授予有傑出貢獻專家稱號。 2013年,獲「中國美術獎·終身成就獎」。

關於詹建俊先生的藝術成就和人格風範,2023年1月2日去世的著名畫家鐘涵先生曾寫有《林中高樹 山上壯歌》一文,其中有很多精彩的觀點:

——「在油畫從傳統到現代轉化的大勢下,其人其藝之壯美與正直的特色都明朗地呈現出來,為當代藝林和士林所重」。

——「他認定了為人民服務的方針,在這個方針上可以而且應該著力於'讚頌人間至美的一切''平凡中的偉大''暗淡裡的光明',讓浪漫的東西'高翔於現實之上'」。

——「在寫實方法上,他一向採取以具象再現為基礎的畫法,又遵循從生活中來的創作途徑,注重觀察和體驗,有些創作和很多寫生具有明顯的現實主義性質,特別是在直接反映社會生活和革命歷史的作品上。他的特色與優點恰恰在於一種強烈的浪漫主義追求,強調「高翔於現實之上」的熱情與理想,因此使他的作品具有以美的光彩直接搖晃人心。主義的一種補充,而是結合,甚至在不少作品裡浪漫主義顯然成了主調」。

——“他與學生相處是把為師當作一種嚴肅的使命,言傳身教,從不當好好先生。”

——「我既然把他的藝術風格稱為壯美,就覺得可以把他的風度稱為俊朗。從這裡可以聯繫到他為人的尊嚴意識。他是很自重自尊的。不了解的人會誤以為他有'架子',處久了就知道並非如此,事實上他尤其尊重他人,懷著誠摯的熱忱」。

——「他在深思熟慮之後,代表油畫學會提出了'自覺構建中國油畫學派''創造能夠體現先進文化發展方向的中國油畫創新之路'的主張,把人生與藝術統一在一起,集中體現了他對此身使命矢志不渝的精神」。

——「如果說詹建俊的藝術壯美,他的為人就是風度俊朗和品格正直。唯其俊朗正直,所以壯美。兩方面結合一致,顯示為當代的風範」。

——「在藝術上,他的作品就像山上傳來壯氣的歌唱——用歌唱為喻恐怕比繪畫本身更能體現一種使人感動的力量;在為人上,他就像站立於當代士林中的一棵高枝的樹——甚至那高身材和老者的白髮,作為外顯的象徵,不是也在我們中間常使人作高樹之想麼?

今天特別推鐘涵先生此文,以為紀念。

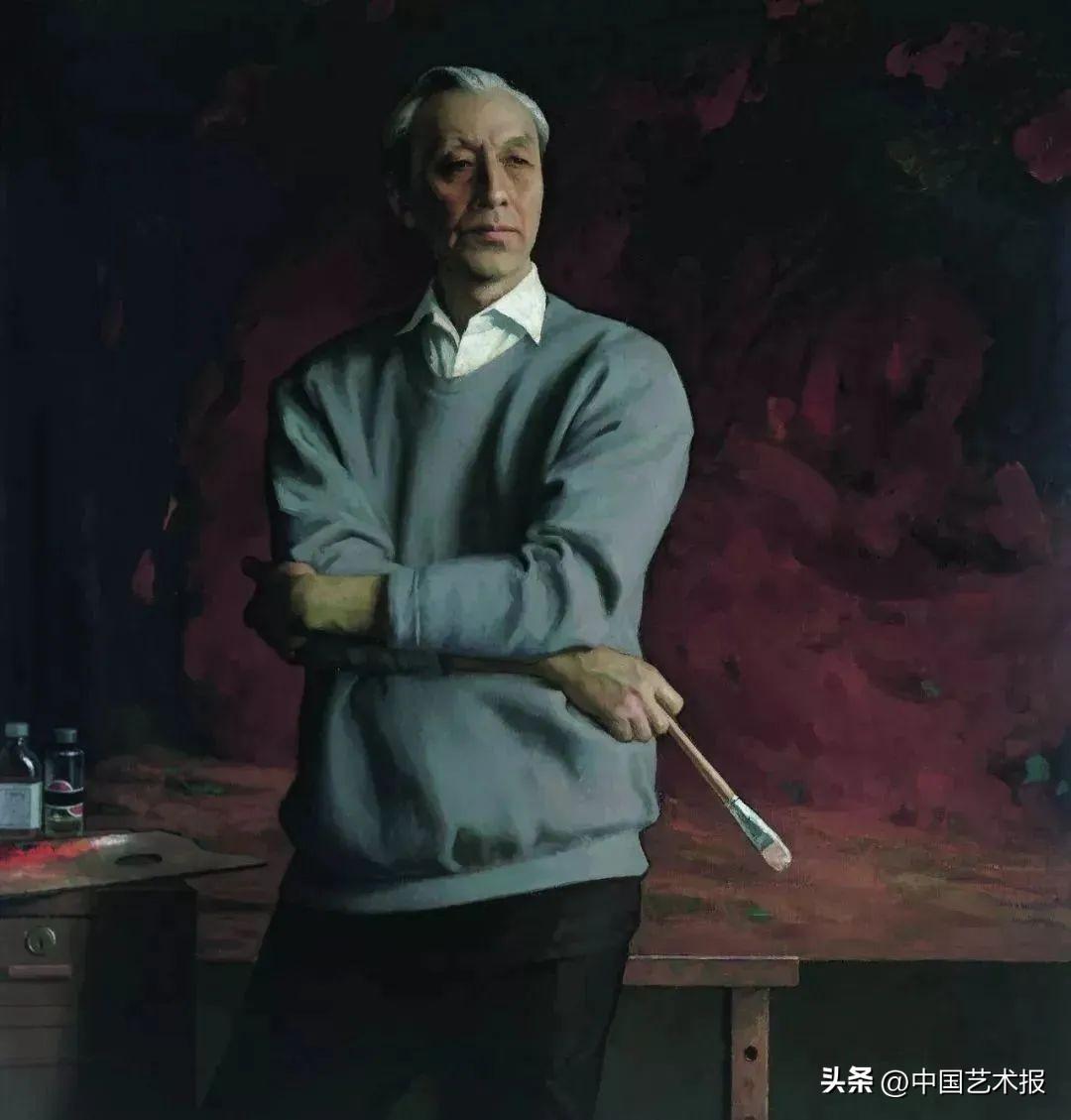

畫家詹建俊 靳尚誼 1994

林中高樹 山上壯歌

鐘 涵

詹建俊是我的學長。我進美院求學時他已是青年教師了。以半個世紀同行又同門的知交經驗來參與對他的藝術的研討應是能夠有所言的。不過書面上的言者之間不能在場共議,自己用什麼角度介入令我頗費躊躇。我約請詹先生的幾位學生聽取看法,在他們的啟發下,決定就寫自己心目中的形象,從許多印象疊合和認識積累中凝集而出一個清晰的形象。於是主題找到了,這就是詹建俊的畫風畫品與他為人的風度品格之間的一致。

我的這個立論主題顯然缺乏新觀念,一開言就回到「風格即是人」這老題目上來。是的,藝術作為人的精神領域的創造原本複雜微妙,往往難以捉摸,而在現代的文藝學研究中可以看到有比前人更深入的開發揭示,以致使老題目令人感到乏味。然而我在同世代的觀察中卻也看到,深入發展揭示並不就要否定從前提法的意義。具體到對於詹建俊這位資深老畫家而言就正因為有知交而尤其覺得老提法用得著。在數十年的生活道路上,在油畫從傳統到現代型轉化的大勢下,其人其藝之壯麗與正直的特色都明朗地呈現出來,為當代藝林和士林所重。

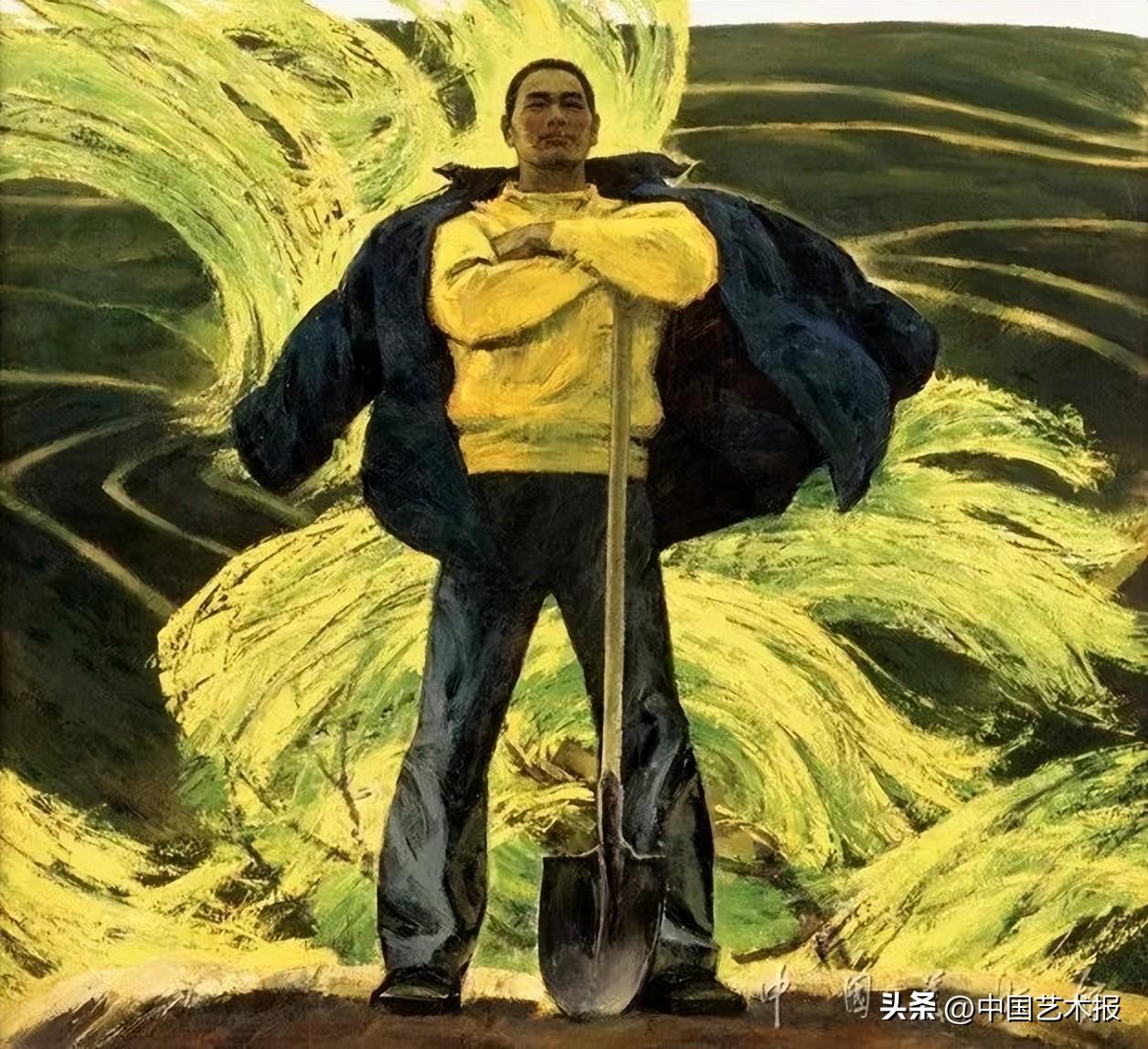

先讓我們來看他的一些代表性作品。 《起家》(1957年)並不是他的處女作,此前已有新年畫《好莊稼》等問世,但這一幅是油畫出道之作。在人民共和國初期那時,人們多把繪畫的寫實方法也照文學中的「典型環境中的典型性格(人物)」原則那樣要求,傾向於情節性敘事。青年詹建俊一出手就不同,他擺脫了文學性敘事的要求,而重在大場景的氣勢。畫中但見大風起兮,青年墾荒者之心乘風一起飛揚。要說文學,這裡近於詩。它是如此暢快、如此有力地反映開國時期的豪情壯懷,當時就使我們這些初學者大受鼓舞,同學們曾經抬著複製的大幅在歡騰的天安門前遊行。作者時年方26歲,彩筆下洋溢著青春活力,真是雛鳳清聲。

起家 詹建俊 1957

越兩年,《狼牙山五壯士》(1959年)續出,更見功力。他在構思過程中考慮過多種方案,然後肯定地落實到這個紀念碑雕塑式的英雄主義群像上。德國的萊辛在論述詩畫異同時指出過造型藝術如何抓住運動及高潮點的技巧,記得當時此論尚未流傳開來,但他透過自己的探索達到了這樣創造性的、成功的把握。一個是從易縣實地訪談得到的歷史理解,一個是已露頭的藝術個性,二者恰相吻合,創作一找到這樣的契機,畫上的各項意匠處理就一一順理(也是順情)成章,都經營得體。此圖氣壯山河,它成為中國革命歷史畫首批代表作之一,也標誌著詹建俊的畫風畫品早期邁向成熟階段。

狼牙山五壯士 詹建俊 1959

不僅這類創作,大約在那些年裡,他在平素的人像、風景等寫生性創作上進行了勤奮的研究,每一畫出來都常可見新穎之象。例如所作所為王檣像《花旁》(1975年),並不作端麗儀容的細描,而是痛快自如的寫意,一襲淡妝和濃墨的花枝隨興流瀉,意蘊又是青春生氣的升起,在寫意的發揮與內在的法度結合得如此微妙這一成就上,表明他的風格修養的又一側面,自是力作。當然,詹畫在上世紀60年代呈現出的新穎感,放到今天看來似乎不足為奇了,然而在那時的氣候下,卻是需要自主的勇氣的。

70年代初期他從農場回來,接受任務完成了以《湖南農民運動考察報告》為主題的歷史畫《好得很》(1975年)。詹畫中的這幅也是精心大作,但它與其他不同的特點是留下了創作矛盾的痕跡。一方面,中國農民解放鬥爭是偉大的時代壯舉,畫家又有革命浪漫主義豪情;一方面,畫家那時又難以擺脫或違背製造「造神論」的概念圖式的壓力。這樣一來,畫家只能勉力以赴,如何能得心應手地工作?馬克思在論述法國大革命時代的人物形象問題時批評過,希望不要畫成「拉菲爾式」那樣頭頂光圈、足登朝靴般的官場相,而這種圖式的翻版後來在我們這裡出現了。這是為了說明風氣制約之重。大概少有人能完全避免,我本人的作品也受影響。經過多年鬱結之後,詹建俊用他的《高原的歌》(1979年)迎接新時期改革的到來。

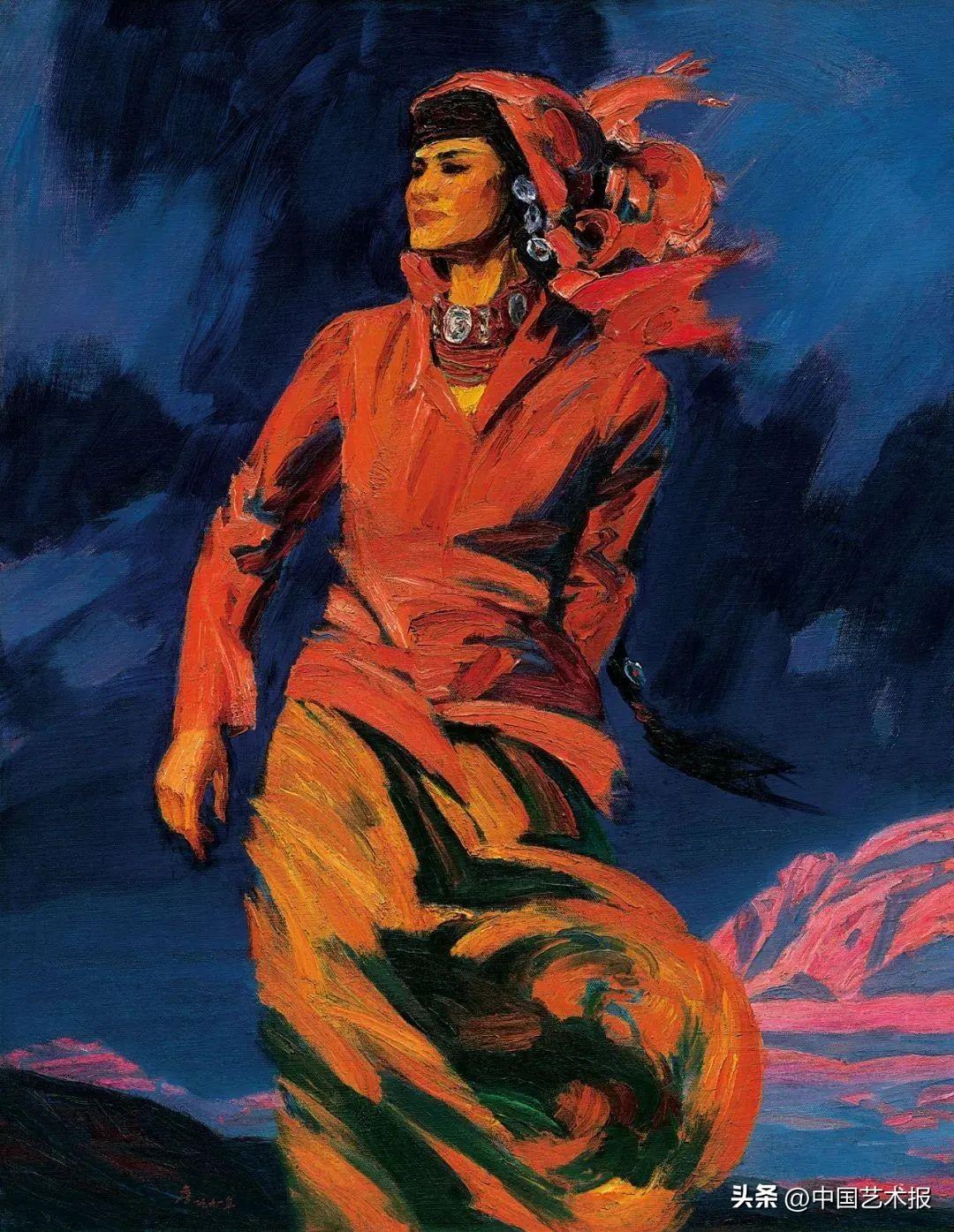

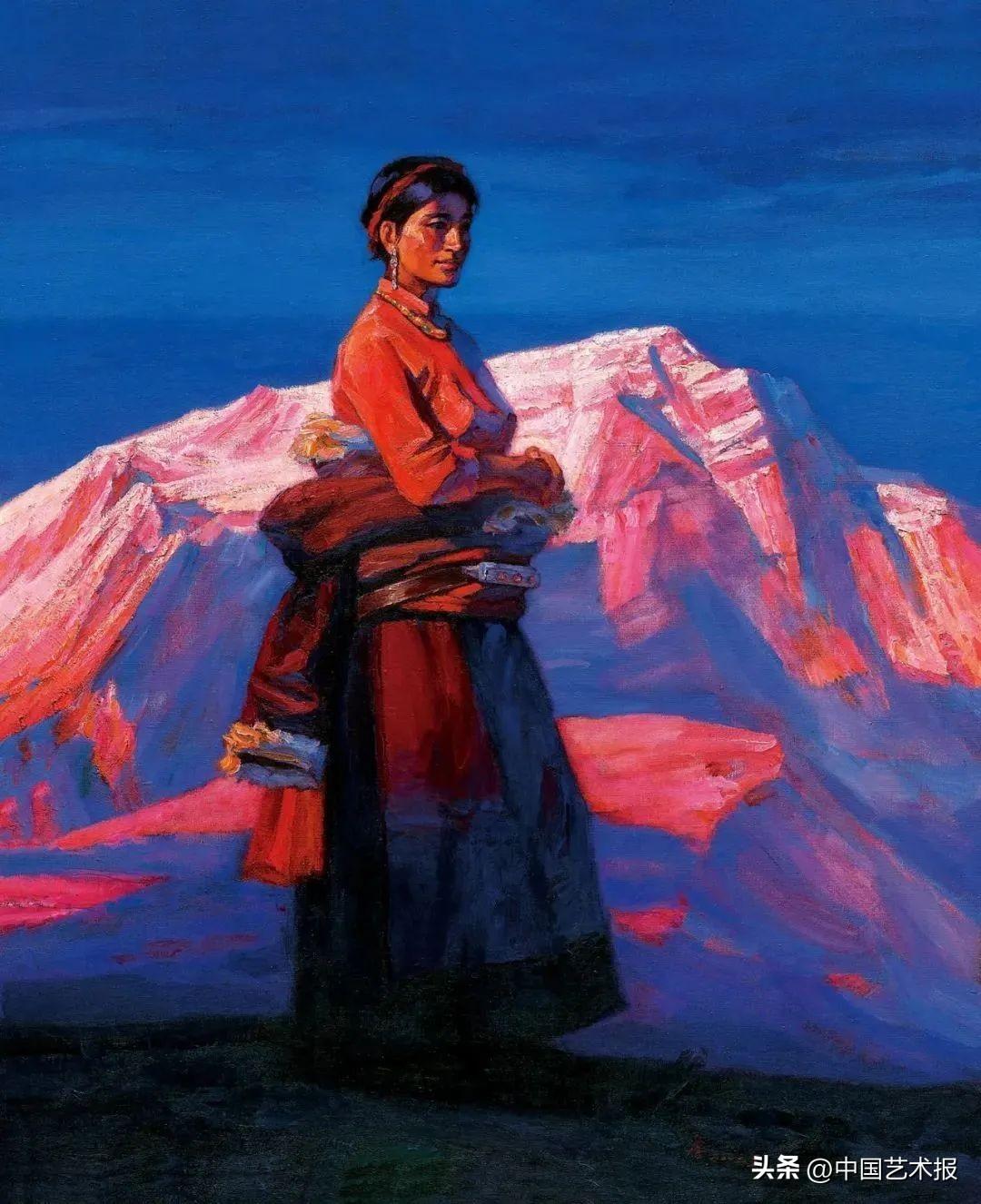

高原的歌 詹建俊 1979

在以西藏風物入畫方面,我們曾常見到的是對某種原始的、神秘性的描寫,而詹畫所關注的有所不同,其風與董希文先生上世紀60年代二度入藏所作所為略近。它透過神性色彩,讓整片天地的紅光托起的藏女形象,如同史詩中的女神一般高華,唱出憧憬於高原幸福的讚歌。它又好就好在理想的東西又是現實性的反映。不要忘記,這齣現在十年動亂剛過的時候,畫家用他的讚歌表現了天下民心對復甦的興奮預期。請注意畫冊上有一小方構圖,圖上的一切都圓潤化了,都融化在夢一般的境域中,更見創意之深。我們的老師艾先生那時一直把這幅畫的印本掛在自家案頭,對我們說:“詹大有名堂呀!”

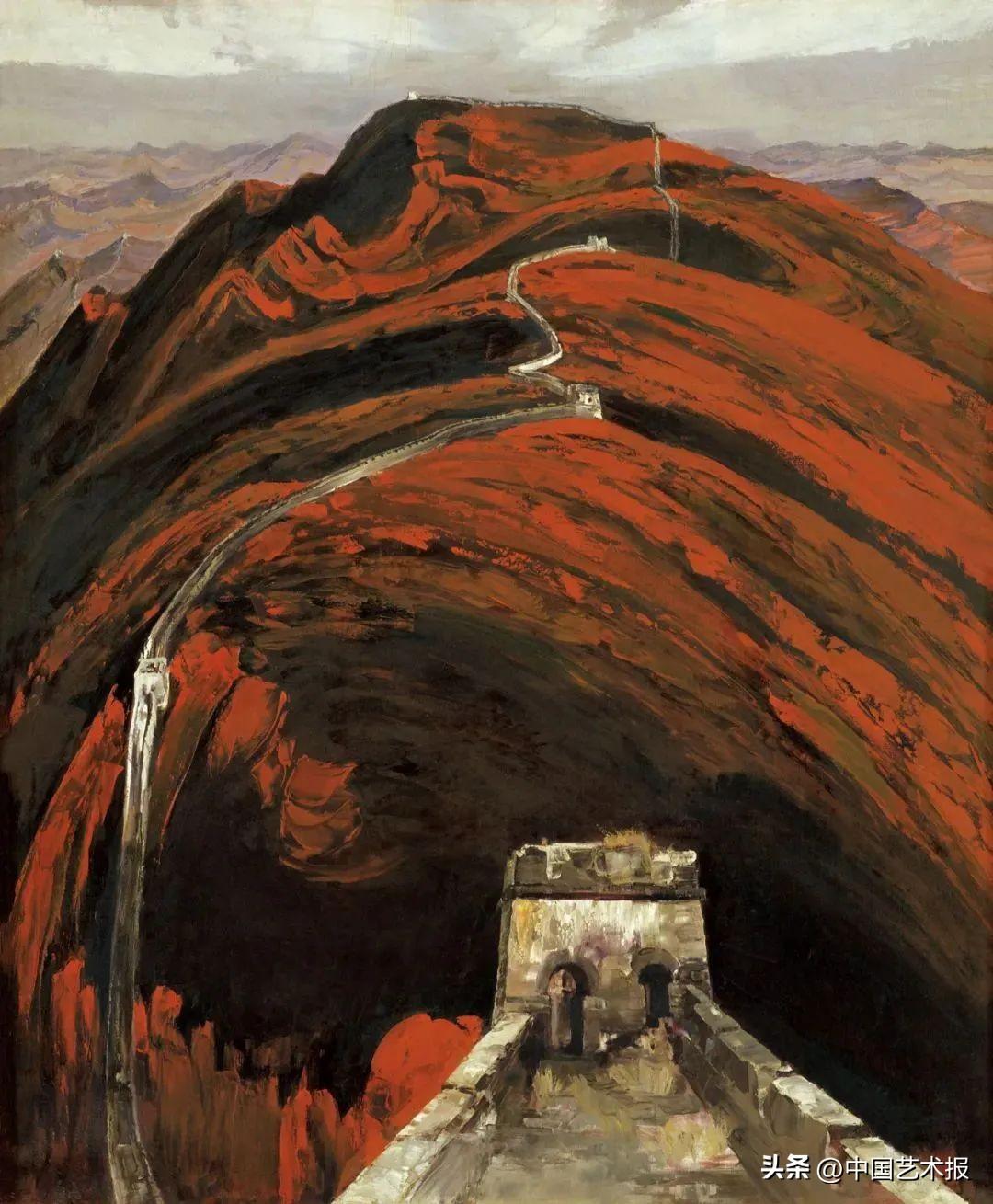

為了顯示畫家同一時期有同一懷抱而體現不同的實例,也可以舉出他的《回望》(1979年)。我估計,這一幅風景大概來自攀登長城時那一道道橫階襤褸的節奏,把它放大為擁抱後土和懷想歷史之深厚與悠遠,時空兩種意蘊統一起來了。由此開始了上世紀80年代他的創作活力重新高揚到最興旺的時期。

回望 詹建俊 1979

《潮》(1984年)真是改革年代的進軍訊號。那頂天立地、甩開身手的勞動漢子,那春風楊柳勢如排山倒海一般,為了把豪情表達得有足夠的力度,他簡直不惜破格:用大海報式的構圖、用強化的濃墨重彩、比草圖設計更加大造勢的聲色,甚至迫不及待地徑直把胸中春潮噴出出來!那時大家剛從「傷痕文學」這樣的思痛情緒中轉過來,詹建俊卻已經「先走一步」(範迪安評詹畫文中語)了。

潮 詹建俊 1984

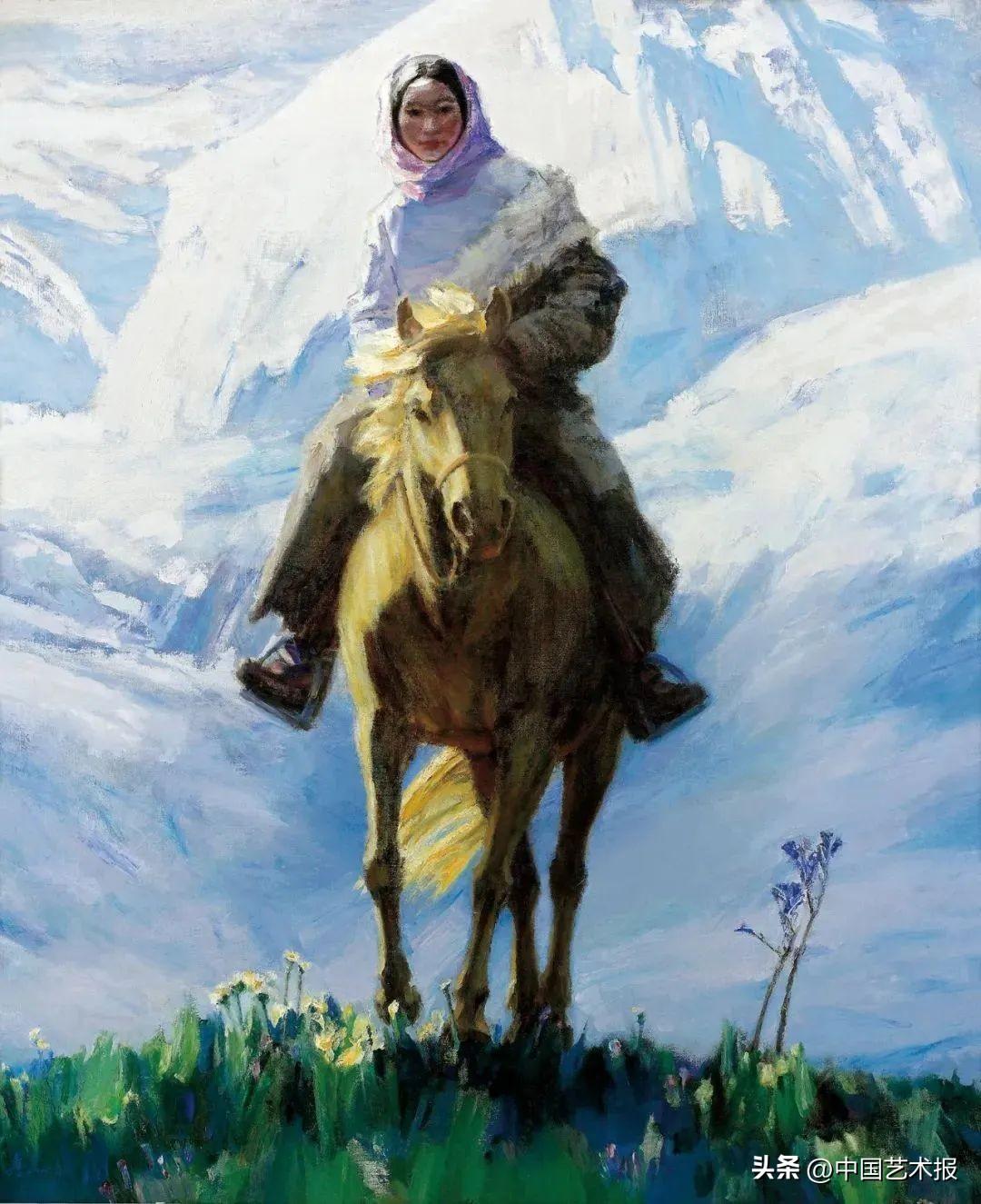

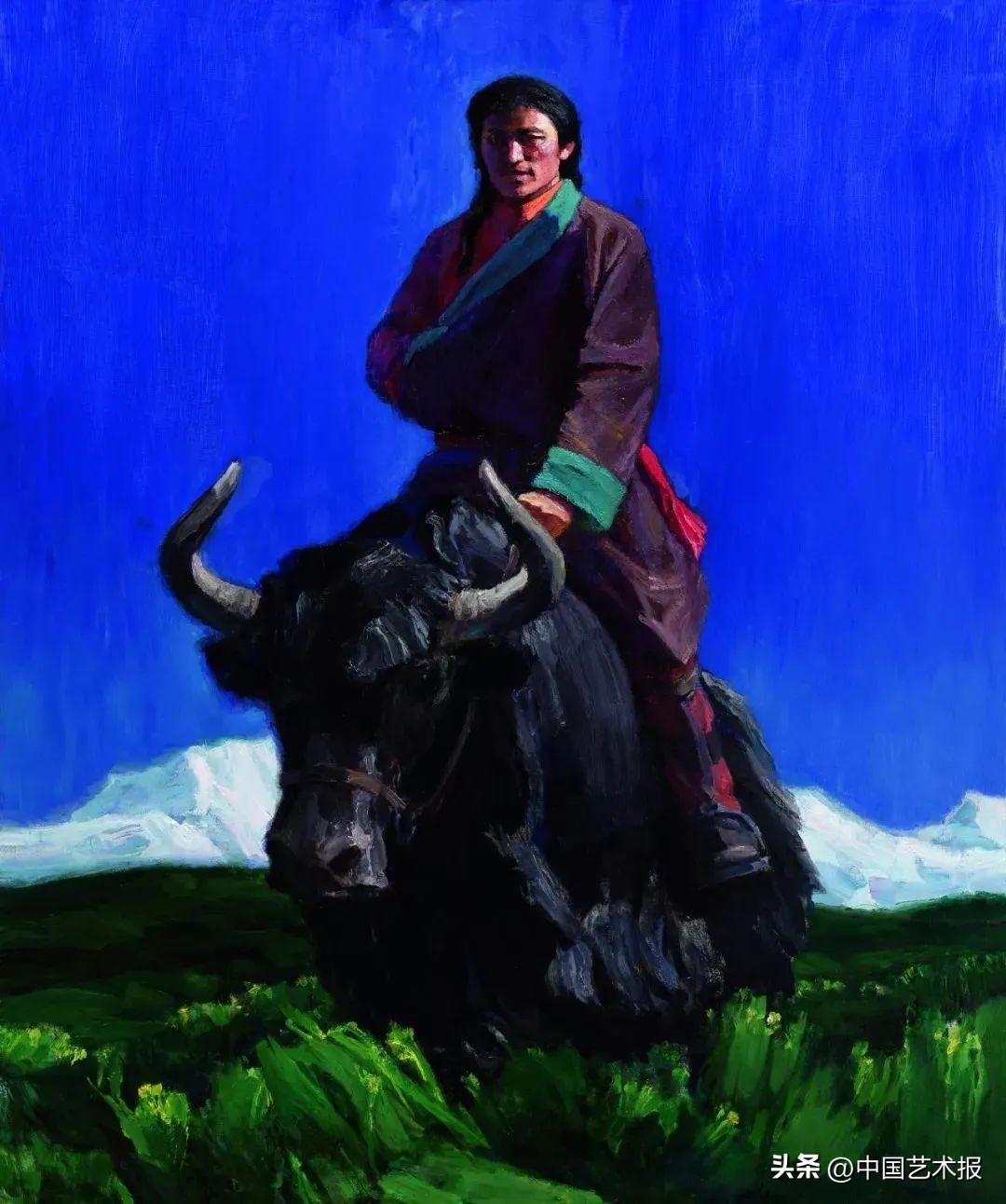

此勢一開,如大江出峽,眾流奔聚,新作源源不斷,有《綠野》《晴風》《飛雪》《冰山》《胡楊》《遙遠的地方》等,把種種壯麗景物、淳厚民風以及域外所見的矯健生命都吸納起來,作盡情的傾吐。人與自然、現實與歷史、靜觀與熱望在作品中反覆出現,蔚為交響。以這種交響式的持續創作興奮作為特徵,顯示他的高潮已經到來。其間採取的手法,先是多種多樣的試驗,然後朝向單純化以更加強表現力上走,斐然可觀。其間也有不順手的情況。因為藝術既然稱創作為探索,就不可能百髮百中。例如在他的《大風》一畫中,幾個不同人物在塵暴中趑趄之狀當是深有寓意的,然而意態表現似有所隔,其原因恐怕恰在於它偏離了畫家一向自守之道,走向了戲劇性的心理衝突吧?

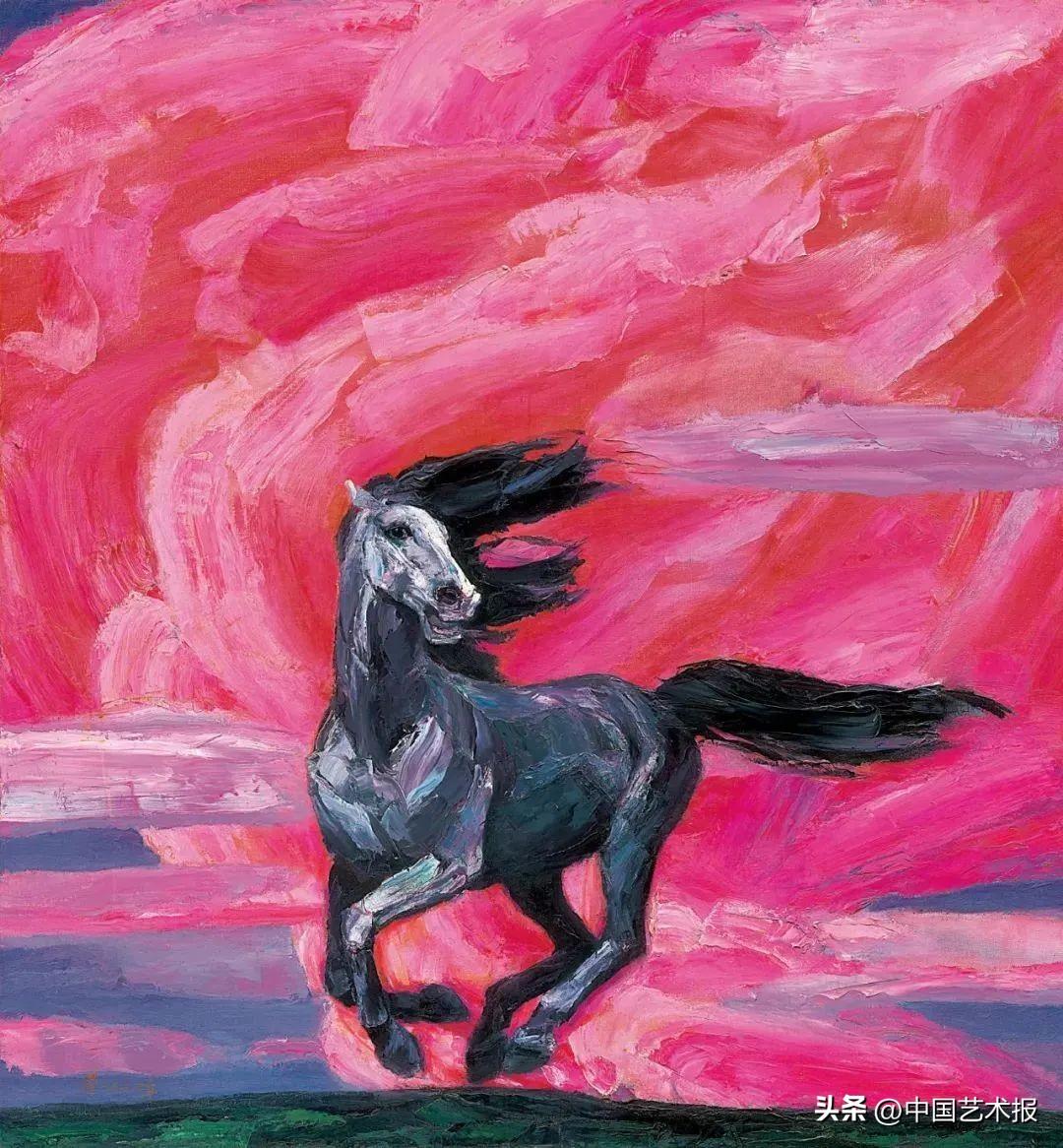

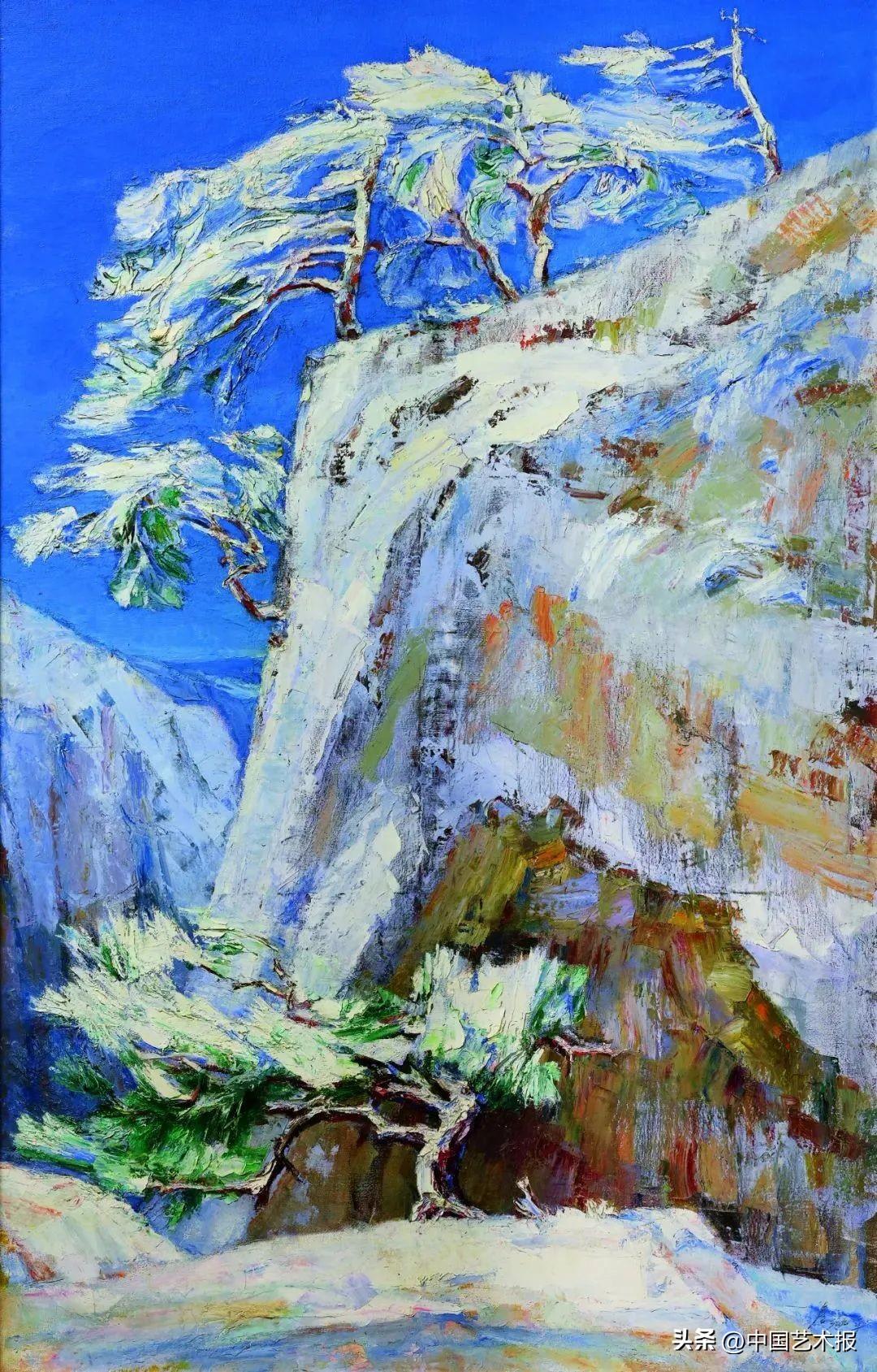

在我看來,90年代以後的詹畫畫風又上了一層,有明顯的意味深化,它逐漸轉向蒼勁、激越和凝練,如寶刀般、鍾鼎般的剛重生威,這可以從老樹、長藤、夕陽燃燒、舞動的紅霞、所向空闊的天馬等他喜歡再三使用的形象群上看到。 《升騰的雲》(1994年)像是十幾年前高原之作的姐妹篇,卻已撩開了憧憬之紗,而把安寧的祈福置諸沖天而起的雪域祥雲的籠罩之下,把深思推向澄明之境。類似的《紅雲》(1997年)是前所未有的激烈,一切都用重筆和刀鋒包含著內力衝決而出,使我們驚悚於大荒的呼嘯。還有《雪松》(1998年),屹立峭岩之上,把力能扛鼎的運筆發揮到醉寫般的高度,也把畫家幾十年來愈練愈深的剛健品格發揮到最強度。我更要舉《清輝》(1997年)一畫。它引領我進入更遠在的深沉,到達杜老所說的「會當臨絕頂」的高寒所在,但罡風天馬呼我於太空的邊緣。這幾幅力作聯翩而出,都使我的心靈受到震撼而每一閉目就矗立在面前。一般地說,畫家到老時會歸於空且靜吧?並不全然。君不見畫家詹建俊的壯氣至老而愈加宏深了。人們評詹畫為詩、為音樂,不錯,他也這樣自評。然而我要說,到後來他讓哲理精神從詩和音樂中昇華出來了,不是嗎?我在品賞時一步步達到這樣的感受或認識,雖然不必認同黑格爾老人的藝術發展邏輯。

紅雲 詹建俊 1997

透過這粗略的掃描,我想表達的基本認識就出來了:詹建俊的畫風畫品有一以貫之的主調和這主調在創作實踐中生成、變化與發展的過程。過程中的具體變化歸結為一,歸總為一的東西包孕著變化著的多樣化意味。所以這主調不是定式,它是有藝術的生命。本文在這裡有意多說它的一以貫之這個面向。學校裡的青年教師說,「詹先生的畫大氣,簡約單純而充實;乾淨(這個詞用得特別,指畫品無雜質),總是有一種懸掛中堂般的氣質」。聽說理論家水天中評之曰「高華」。我在相近的意思上推敲,想用「壯美」一詞來概括。我先在西方的美學範疇中尋找,也用過中國古代畫品來比量,這大有利於引導研究中的思考,但還是企圖有一個更中肯貼切的具體提法。於是我杜撰地把「壯麗」這個還沒有範疇化的詞拿過來放在詹畫上,覺得它比「優美」一類更有大的精神氣象,又比「崇高」更有人與自然中可親近的意味。為了免得把藝術中的美誤讀為只是純粹形式上的東西,可以解釋一下說,這是畫家從對於人生與自然的感悟之流中得到的凝集的興感而在手下創造出來的境界,在各種情況下表現為或情懷豪壯,或氣調英嶷,或神色清朗,或意象宏深等。連畫風帶畫品在一起,或就稱為文藝理論中所謂的「有意識的基本形態」(Pattern of Consciousness),以顯出歸於一本的意思。

為了說明詹畫的特點,也有必要提出我們所處的文化環境及藝術潮流與畫家個人的關係這個問題。一般地說,畫家在環境和潮流面前都有個選向、定位、立品的問題。有自覺的真誠或真誠的自覺,就不至於或孤陋自安,或隨波逐流。特殊地說,我們這一代藝術從業者都經歷了改革前後的不同時期,幾乎一生被分成前後幾個階段,這時世的大環境變化造成了這一代人藝術上特有的起伏顛簸。我們經歷過積極的服務指向後從狹隘演變到畸形;個性自由的開放又聯帶著茫然無主以至受商品化的操弄。在這種變化的情勢下,回顧詹建俊這樣嚴肅的藝術家的自主態度是很有意義的。作為一個在新中國懷抱裡成長起來的畫家,他熱心地為新生活謳歌,但並不認同單一化;在接受了良好教育的基礎上從來就有獨特的追求;他的出色作品一直以充沛的感情傳達美,包括對美的形式的感悟,但他也不總是能得到由衷的發揮,在心裡有彆扭的時候不畏微詞指責。

後來在新潮迭起面前,他採取認真研究的態度,從題材、意旨、體裁到語言,保持著新鮮感,卻不狂熱地追隨什麼,不暈頭轉向,呈現出一步步都清晰的軌跡,如同大洋中的墨西哥灣流。這樣,在時世氣候的變遷中,在藝術上保持著熱誠、嚴肅又清醒,這就是詹建俊。用他自己的話來說,他認定了為人民服務的方針,在這個方針上可以而且應該著力於“讚頌人間至美的一切”“平凡中的偉大”“暗淡裡的光明”,讓浪漫的東西“高翔於現實之上」(摘自他的談話與文字)。有這樣的信念,所以他能在各種條件下自主地一步一步走到成熟。

有些藝評常把他歸屬於寫實主義和其中的「蘇派」。這個說法也可以,卻未免籠統,失之於偏。中國油畫曾普遍受過俄蘇畫派的突出影響,對這裡面的分析且當別論。詹建俊在油畫起步的時候還直接受過蘇聯專家的良好訓練。但他在這以前已經受過中國老師和傳統的多種啟蒙,以後在長期實踐中走出了自己的道路。在寫實方法上,他一向採取以具象再現為基礎的畫法,又遵循從生活中來的創作途徑,注重觀察和體驗,有些創作和很多寫生具有明顯的現實主義性質,特別是在直接反映社會生活和革命歷史的作品上。不過他不止於此,他的特色與優點恰恰在於一種強烈的浪漫主義追求,強調「高翔於現實之上」的熱情與理想,因此使他的作品具有以美的光彩直接搖晃人心。這不是當作寫實主義的一種補充,而是結合,甚至在不少作品裡浪漫主義顯然成了主調。在我看來,《高原的歌》《升騰的雲》等諸作的意蘊所在還有很好的象徵和寓託方式的性質,而近年來他喜歡畫的馬、山、雲、樹,其主觀精神與形式律動一起強烈到畫中主宰的力度,則有些已經進入中國風的現代表現主義創造的範圍。至於「抒情性」這個從詩學借來的詞,越到後來越不足以縛住他畫中的豪情壯懷與哲理思考了。我想,作這些分辨會有助於對他的畫風畫品特徵及其發展線索的深入研討,當然不是為了貼類別標籤。

現在來談談詹建俊為人的風度品格方面。上文提到“有意識的基本形態”,藝術家的“意識”(Consciousness)特徵首先在他的為人方面更全面顯現。我在跟他的學生談的時候,他們都說詹先生治藝為大方之家,而為人有君子之風。古人解釋君子用過「文質彬彬」的說法,詹建俊正具有這種特質。他在日常生活處理上,無論內外,儀容、舉止、衣著、家居等,從來都有註重雅緻得體的習慣,從散漫放任,哪怕是處陋巷或在風塵僕僕的途中,我們都見到如此。這就是用在修養、修飾意義上的“文”,正如屈原自述中的名句“餘既紛有此內美兮,又重之以修態”。幾乎沒有一個外國作家說過同樣的話,就是契訶夫在他的戲劇中說:「人身上的一切都應該是美的。」詹建俊的美學意識確實是一向貫徹到藝術上和生活作風的修養上,文質彬彬。我既然把他的藝術風格稱為壯美,就覺得可以把他的風度稱為俊朗。從這裡可以連結到他為人的尊嚴意識。他是很自重自尊的。不了解的人會誤以為他有“架子”,處久了就知道並非如此,事實上他尤其尊重他人,懷著誠摯的熱忱。他與學生相處是把為師當作嚴肅的使命,言教,從不當好好先生。所以他(和朱乃正等一起)帶出了一批有作為的學生。十多年來他主持油畫學會的風範是有口皆碑的。這本來是民間的自發性組合,他一本公心,不遺餘力,與同仁們相處多年始終如一一日,不雜官氣商氣。評畫一事如今是最容易發生不良習氣的了,而我觀察他的掌握運籌,佩服他納群言又有主見,有原則又不死板,大大方方。我親歷過一件小事,那是有一次同志們從黃山下來,登臨困頓之後被主人要求寫字。他手抖不能臨池,由王琨和我動筆,直至夜半。這時的他一直在客舍案旁不離開,理紙調墨,這使我感動不已。人的尊嚴是人文主義的要義之一,它與熱忱和責任感在修養上本來是連在一起的。這種意識我們也在他的藝術工作上看到,遍觀他的畫,幾乎沒有什麼玩弄。

不妨還提一下他的語言。詹建俊的言風是常常能恰當到位,出言“不為天下先”,而是善於在適當的時候用參與眾議的態度說出自己的真話,越到真意要旨出來的時候就越是興起帶勁,日常生活中則是談笑風生。可見口談與畫筆是我們這一行並用一致的「雙語」。

最後而非最不重要的,我要突出說他的正直,這是他作為這一代知識分子精英代表人物的人格之至要。我們知道,由於指導思想在知識分子和文藝問題上曾經發生過的明顯偏差,我們身在這個領域裡的人的思想生活上經受過困難。詹建俊的事業基地在中央美院,而這個學院裡曾經風風雨雨不斷。他早已是青年教師中的佼佼者,總是到工農勞動者中間去,而在連續的思想政治運動中,他謹慎自重。就是這最後一點,使得不少像他這樣的同誌曾經被視為所謂「中間群眾」。其實應該這樣看:保持沉著穩定何等可貴。我自己那時在同行同儕中有過一種幹部身分的傲氣,等自己挨整了才有覺悟。記得從「社教運動」到大動亂年月,詹建俊從不跳蹦,不去亂作姿態,而在學校、在農場、在大寨,在各種我們一起呆過的地方,他都認真把事做好。改革以後,他的才智熱忱更能大大發揮出來了,同時也展現出人生態度的成熟。面對現時社會矛盾中的精神文明問題、藝術方針問題,在涉及社會道義的事情上,他都既不含糊又沉著對待。最鮮明的是,他在深思熟慮之後,代表油畫學會提出了「自覺建構中國油畫學派」、「創造能夠體現先進文化發展方向的中國油畫創新之路」的主張,把人生與藝術統一在一起,集中體現了他對此身使命矢志不渝的精神。我在上面強調過他的畫風畫品有一以貫之的主調,不隨風俯仰而在各個階段上得到發展,這又是與他作為一位正直之士的人生態度緊密相連的。蘇東坡有過一個題跋說:「人之字畫工拙之外……有以見其為人邪正之粗。」從詹建俊身上又可以得到一個印證。

所以,如果說詹建俊的藝術壯美,他的為人就是風度俊朗和品格正直。唯其俊朗正直,所以壯美。兩方面結合一致,顯示為當代的風範。在近日一次媒體採訪的時候,我這樣描繪過詹建俊的形象:在藝術上,他的作品就像山上來壯氣的歌唱——用歌唱為喻恐怕比繪畫本身更能體現一種使人感奮的力量;在為人上,他就像站立於當代士林中的一棵高枝的樹——甚至那高身材和老者的白髮,作為外顯的象徵,不是也在我們中間常使人作高樹之想麼?

詹建俊作品欣賞

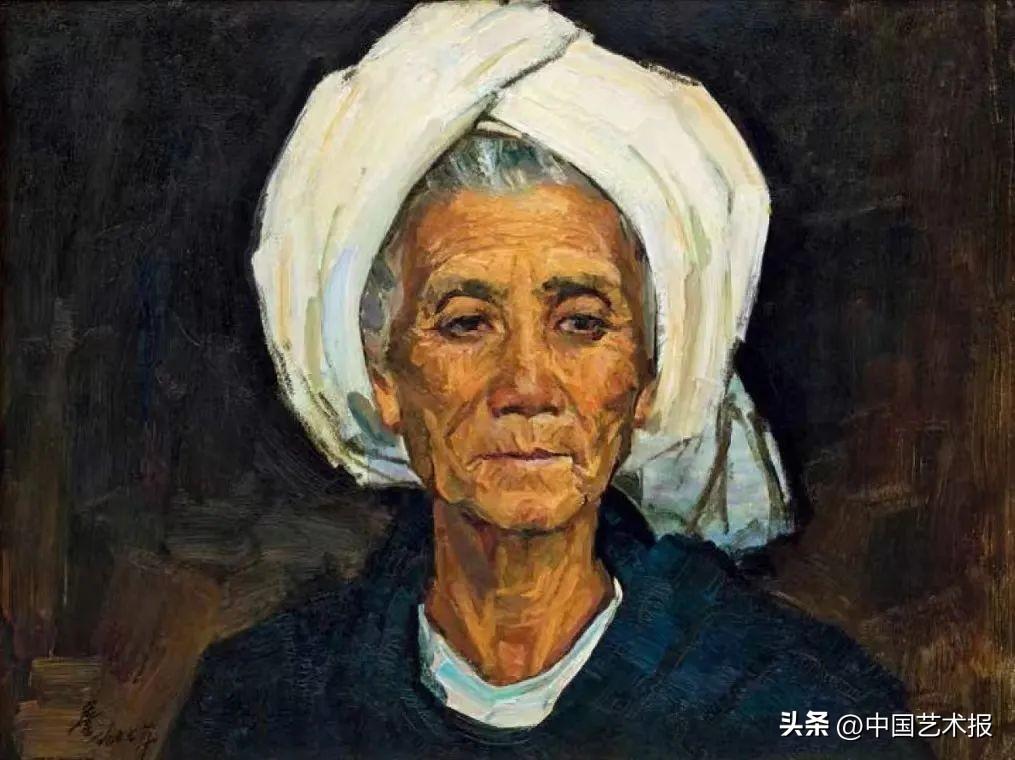

傣族老大娘 詹建俊 1977

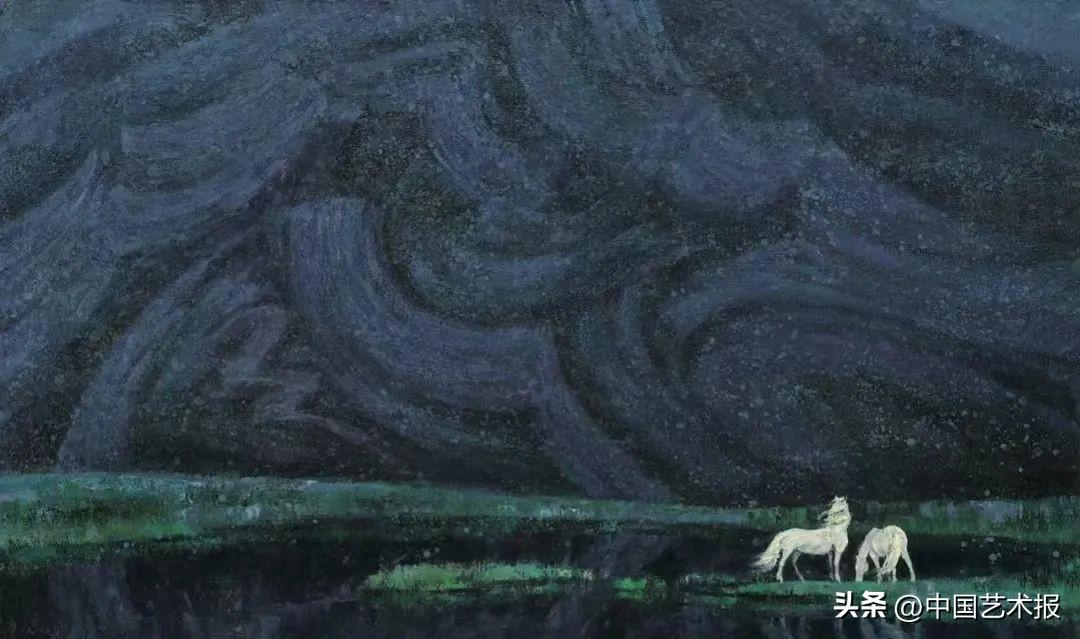

靜寂的石林湖 詹建俊 1978

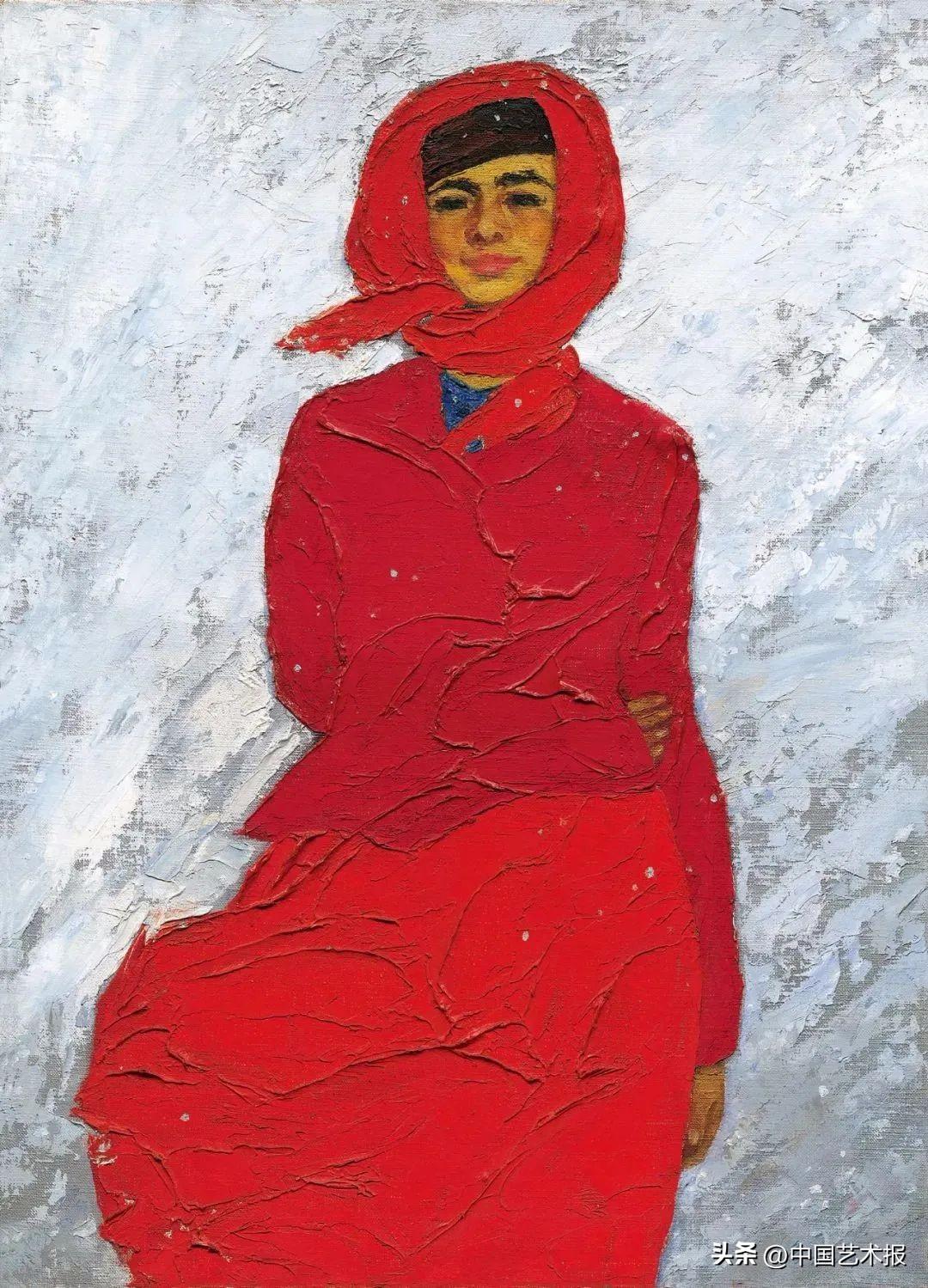

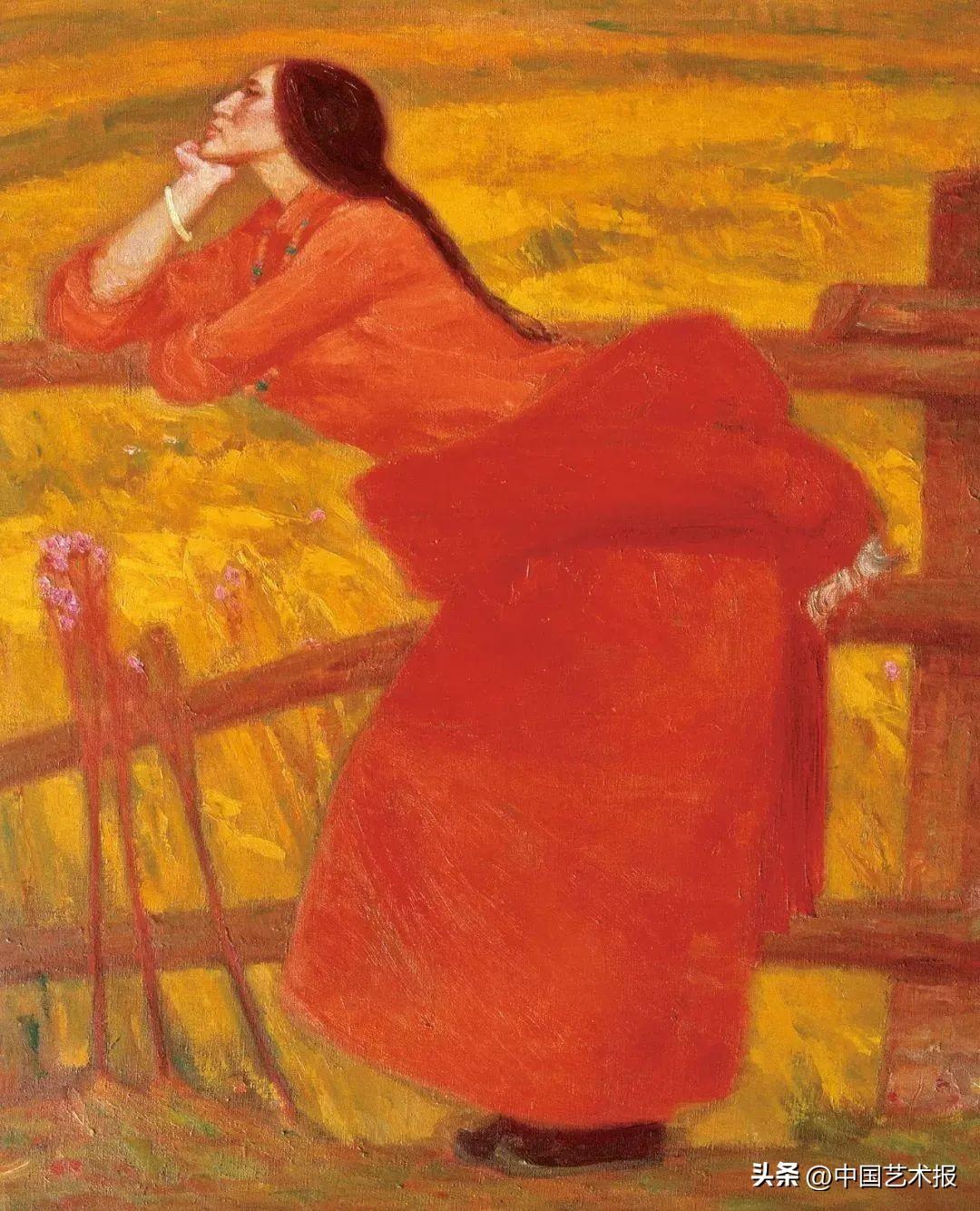

高原情 詹建俊 1982

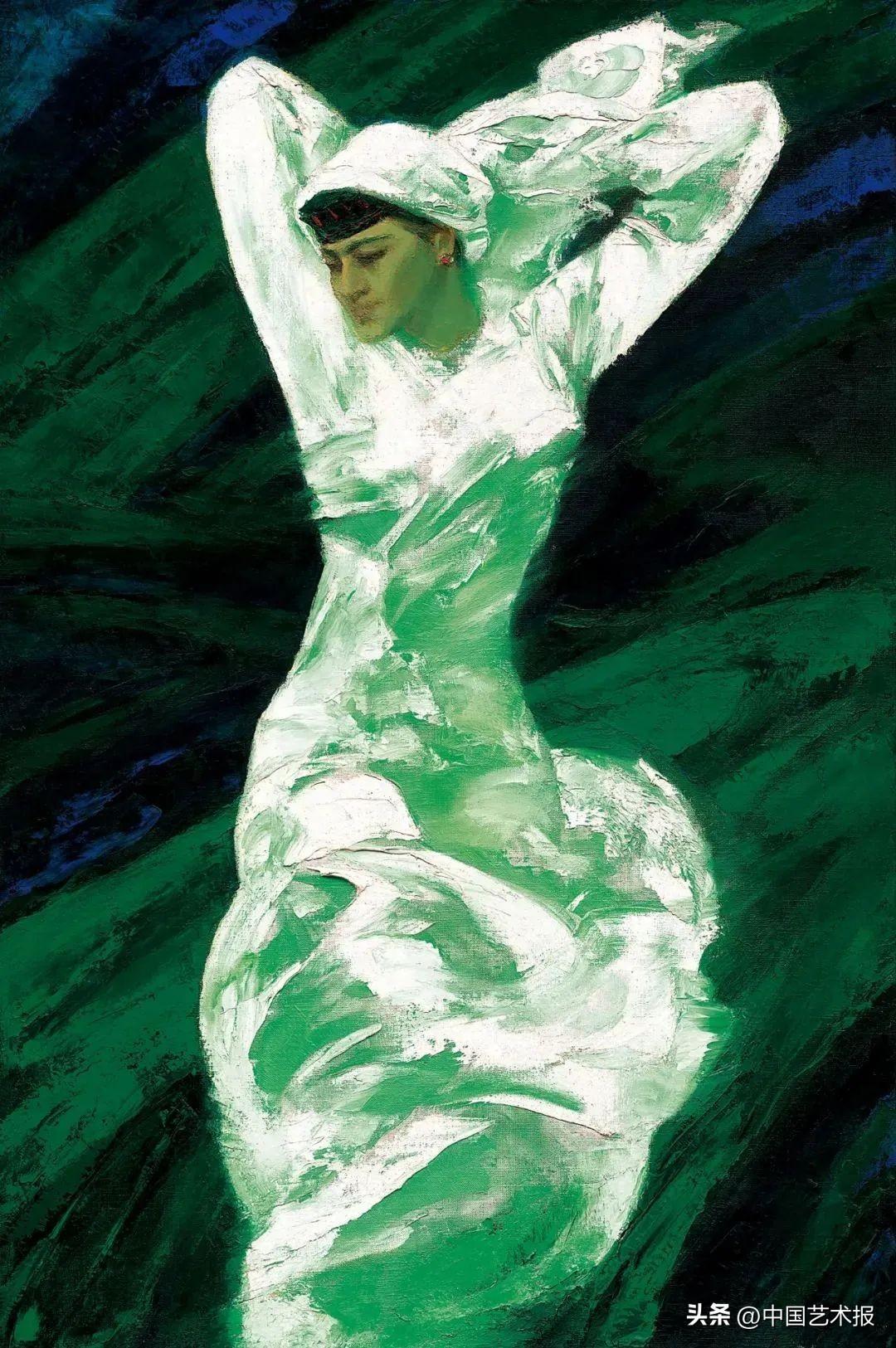

舞 詹建俊 1982

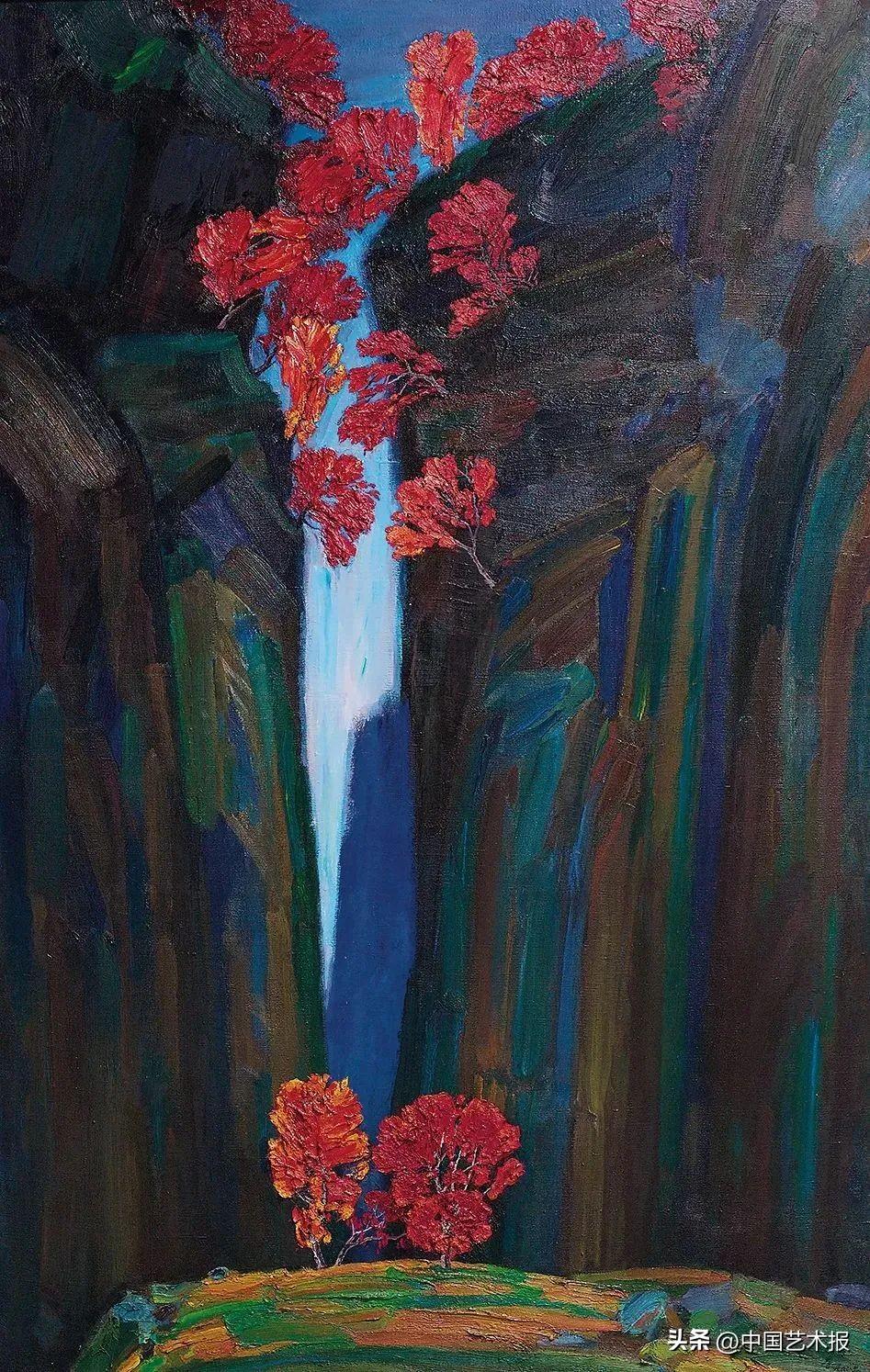

飛雪 詹建俊 1986

綠野 詹建俊 1987

遙遠的地方 詹建俊 1987

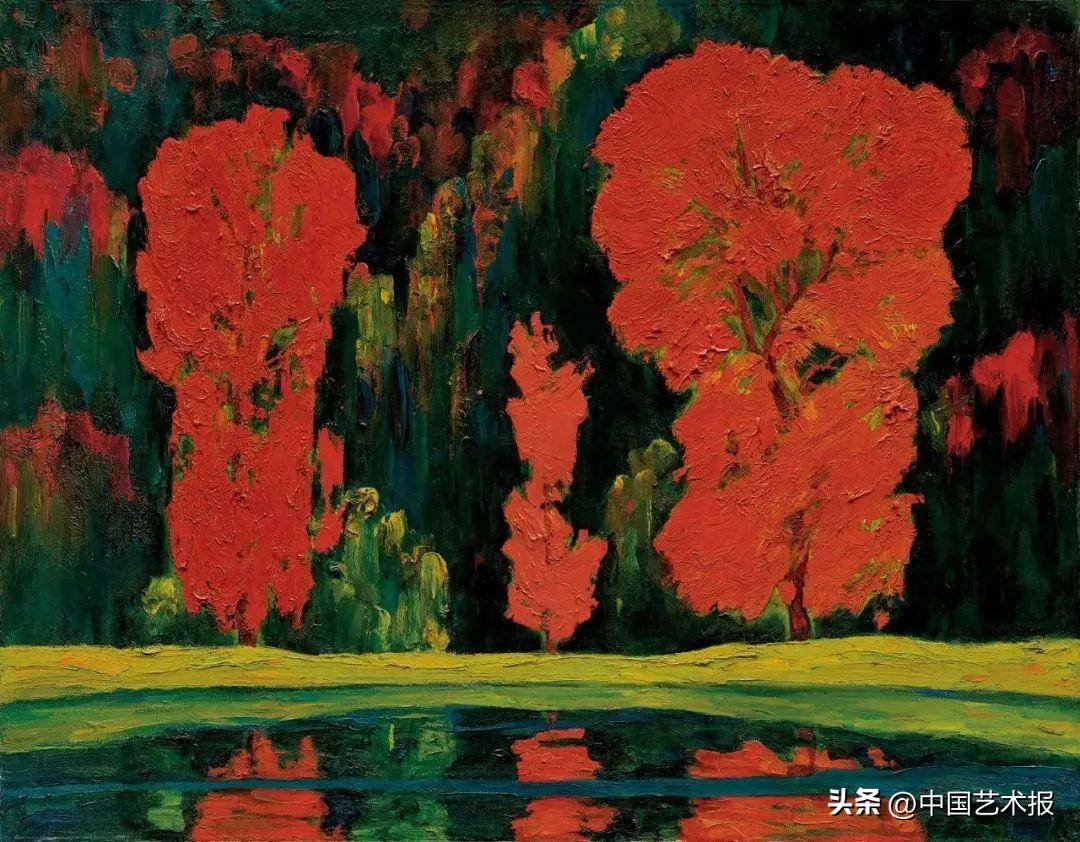

秋天的樹 詹建俊 1988

大風 詹建俊 1996

秋天的樹 詹建俊 1998

雪山松 詹建俊 1998

旭日 詹建俊 2003

雪域高原 詹建俊 2006

天界 詹建俊 2008

黃河大合唱-流亡奮起·抗爭2 詹建俊 葉南 2009

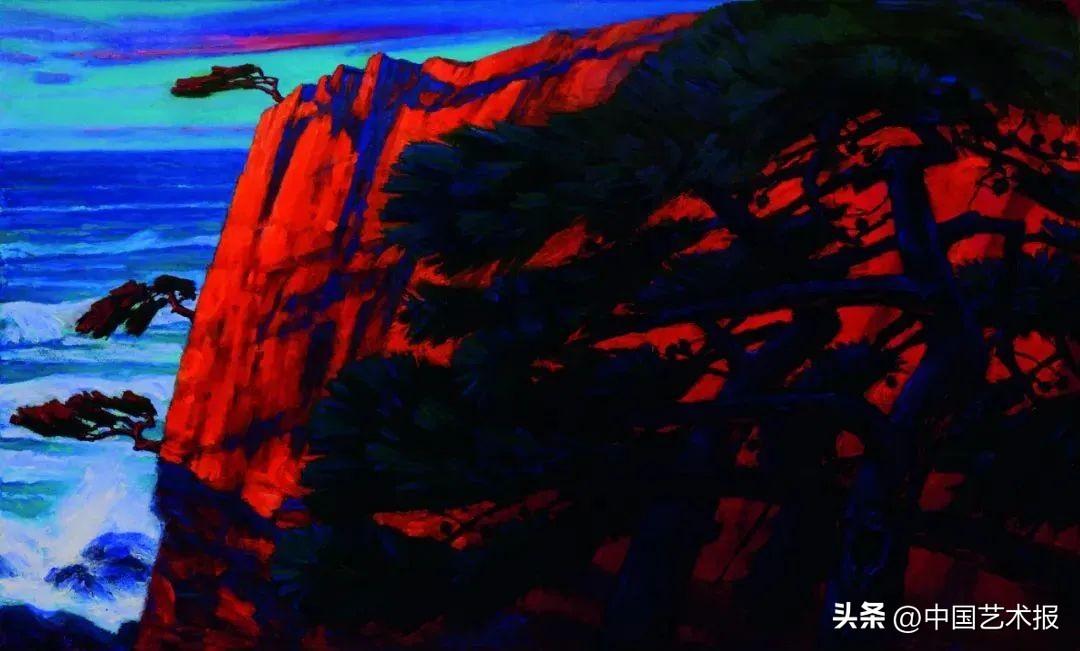

聽濤—紅霞 詹建俊 2013

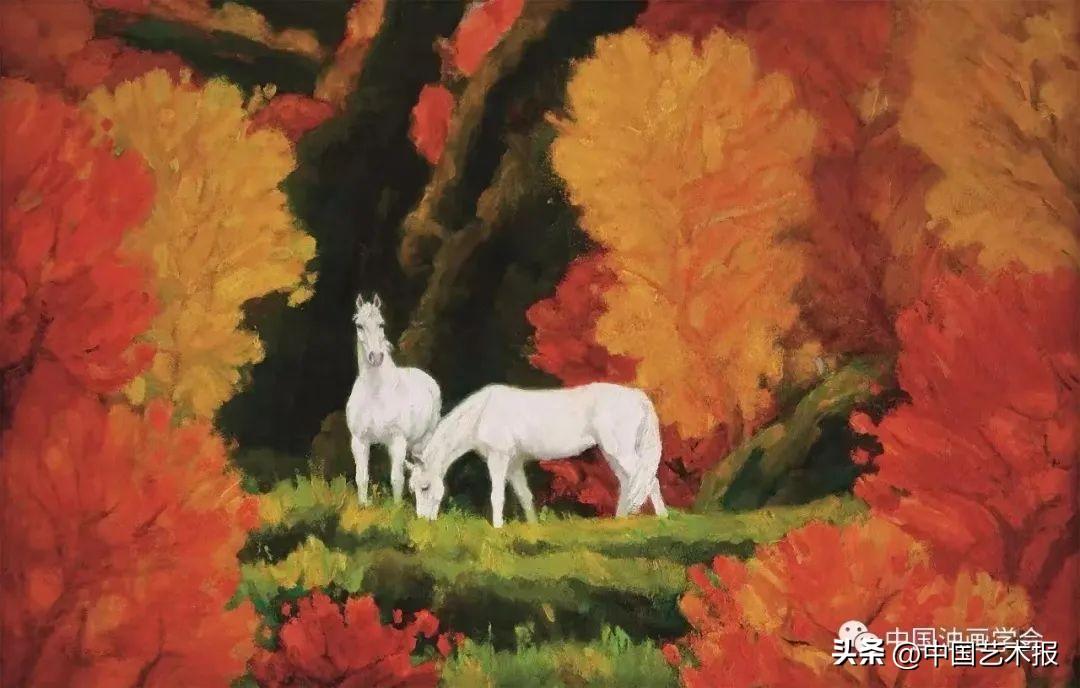

秋情 詹建俊 2015

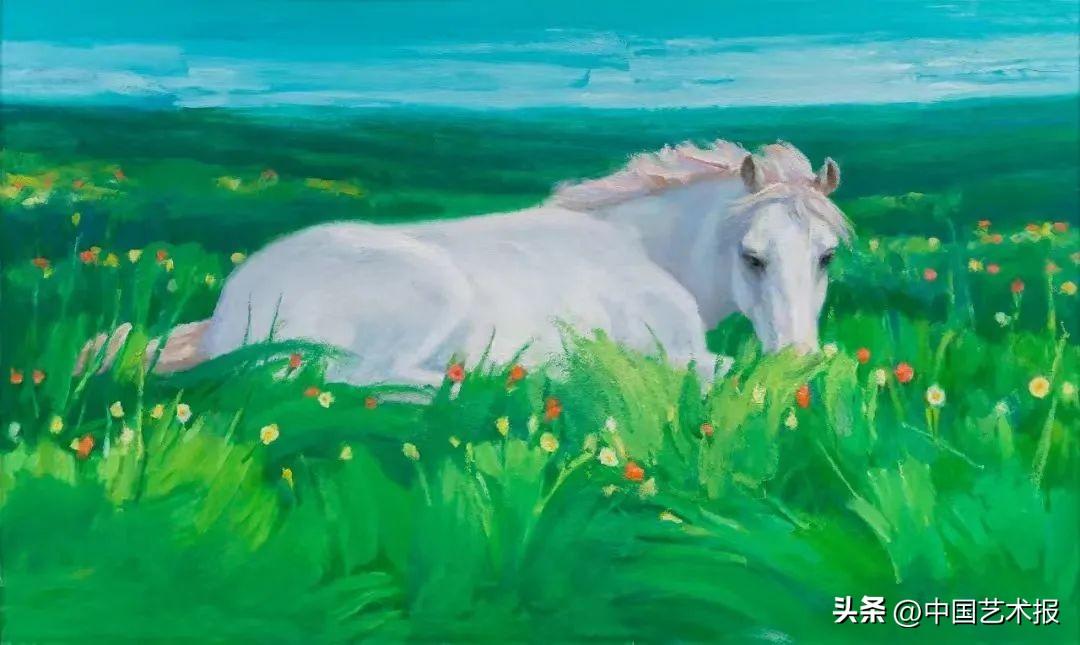

芳草 詹建俊 2017

部分素材來源

中央美術學院、中國油畫學會、

中國美協、中國美術館微信公眾號