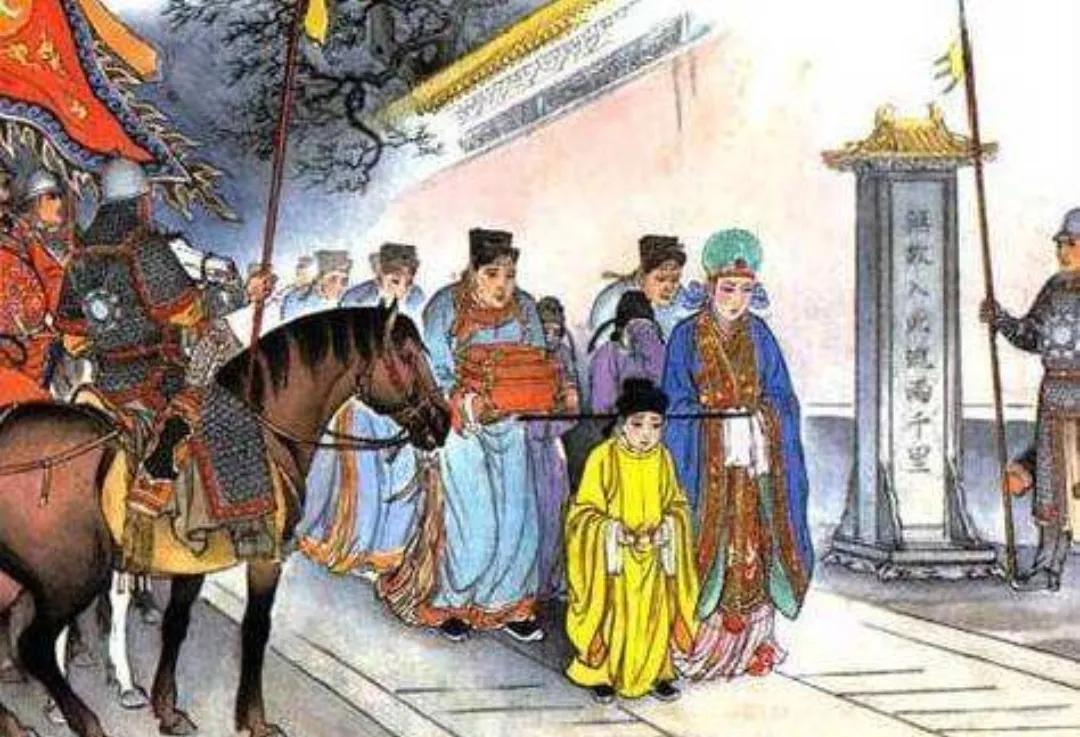

公元960年,趙匡胤陳橋兵變,本來應該北上抵擋契丹入侵的禁軍,在趙匡胤的帶領下返回汴梁把坐鎮皇宮的後周太后符太后和後周八歲的小皇帝週恭帝柴宗訓趕下了台,然後趙匡胤便登基為帝成為大宋開國之君了。在此之前後周的建立者郭威也算是篡位。公元950年,郭威與後漢隱帝一場大戰,漢隱帝敗北,逃跑途中被部將所殺。公元951年,郭威黃袍加身登基為帝,建立了後周,成為了周太祖。趙匡胤和郭威都是篡位稱帝,篡位前都是朝中重臣,他們的經歷相似,但後人對他們的評價卻不一樣。

宋太祖趙匡胤

有人總結說大宋天下得之孤兒寡母,失之孤兒寡母,因為大宋最後一代皇帝投降的時候也是孤兒寡母,公元1276年,大宋謝太后帶著五歲的小皇帝宋恭帝向兵臨城下的元軍投降。之後大宋的殘餘勢力還掙扎了一下,兩個年幼的小皇帝端宗、幼主先後殉國,得知消息的楊太后赴水殉國,大宋徹底消亡。人們把大宋最後淒慘的結局歸結到宋太祖當年的得位不正。因為宋太祖欺負人家孤兒寡母,所以報應不爽,大宋也落得個同樣的下場。如果史書記載的是事實(因為史書上會對一些人美化,對另一些人醜化),後周的孤兒寡母至少落得個善終,可大宋的孤兒可不是善終。

人們為什麼對於趙匡胤的得位不正耿耿於懷呢?因為後周朝廷確實待趙匡胤不薄,趙匡胤一路高升都是周世宗柴榮的提拔。柴榮早死,留下了一群娃娃,宗室之中沒有強有力的人物可以輔佐幼主。別說宗室,就是強有力的外戚,週恭帝柴宗訓也沒有。這才讓趙匡胤有機可乘,使得趙匡胤發動兵變的時候幾乎兵不血刃,付出的代價只是韓通一家而已。正是因為趙匡胤的大宋江山得來的如此容易,所以他才會對整個國家體製做了大刀闊斧的改革。從唐末一直荼毒天下的跋扈武夫被趙匡胤掃入了垃圾堆,成就了大宋文臣的輝煌時代。

周太祖郭威

周太祖郭威是後漢高祖劉知遠一手提拔起來的心腹愛將。劉知遠抓住機遇,趁著後晉被契丹滅國的有利時機,完成了一飛沖天的壯舉,建立了後漢政權。劉知遠能成為開國皇帝,自身才能自是沒的說,用人也有自己一套有效的手段。只可惜劉知遠福淺命薄,只做了一年皇帝就撒手人寰,留下了十八歲的兒子劉承祐繼承了皇位。劉承祐的手段比起老爹來就差得太遠了,但他還沒有自知之明。照理說他已經成年了,不是那種毫無能力的幼子繼位。只要他能安分一些,自己的權力就會慢慢穩固的。他的老爹給他留下的班底還是不錯的,沒有人能直接威脅到他的權力和地位。

俗話說不作不死,劉承祐治國理政的本事沒學好,卸磨殺驢的本事倒是先學會了。在他的幾個小伙伴的操作下,他的老爹後漢高祖劉知遠給他留下的重臣就被他不分青紅皂白地給殺了個七零八落。他還派出多路使者給選中的人下令殺死那些他認為有威脅的手握重兵的各處實力將領。郭威就是要被處決的將領之一,而應該殺他的人卻不敢下手。誅殺郭威的命令被人洩露了,於是一群同病之人聚在一起共同商量對策。

對於把屠刀按在了自己脖子上的行為,郭威當然不能忍,於是他反抗了。有了帶頭人,武夫們有了主心骨,漢隱帝劉承祐的陣營便迅速崩潰了。郭威還是有分寸的,沒有對敵對者大開殺戒。劉承祐自己的隊伍散了,他本人被自己的部將殺害了。郭威一開始並沒有打算自己上位,而是想選擇一個有威望的宗室繼位。但那些跟著他的將領們可不敢賭,於是郭威黃袍加身了,開創了後周王朝。

尾聲

郭威與趙匡胤的性質還是有差別的,郭威是被逼上樑山的,他要是不反抗馬上就面臨著殺身之禍(他在京城的家眷全部被漢隱帝處死了)。趙匡胤是自己主動策劃的,週恭帝對他沒什麼威脅。但亂世就是這樣,宋太祖開創了大宋盛世,成為了一代明君;郭威開創的後週卻是一個只維持了九年的短命王朝。時運不濟,只能怪後週命不好。郭威死的時候五十一歲,只做了三年皇帝;柴榮死的時候三十九歲,只做了六年皇帝。這兩位都是歷史上少有的英明之主,只可惜天不假年,上帝給他們的時間太短了。